家の周辺や自宅敷地内で、羽のついたネズミのような生き物を見つけたことはありませんか?

もしかすると、それはコウモリの赤ちゃんかもしれません。

突然コウモリの赤ちゃんを見つけたとき、どうすれば良いのか分からない方が多いでしょう。

実はいくつか気を付けなければならない点があり、知らずに保護をすると法に触れる場合があるため家へ連れて帰ることは推奨できません。

この記事ではコウモリの赤ちゃんを保護する際の注意点と、コウモリが棲みついている可能性、コウモリの対策も併せてご紹介します。

このような方にオススメ

- コウモリの赤ちゃんのような生き物を見つけた方

- ベランダや庭でコウモリを見かけた方

- 自宅でできるコウモリの対策方法を知りたい方

コウモリの赤ちゃんを見つけたときのNG行為

コウモリの赤ちゃんを見つけたとき、小指の半分くらいしかない小ささから、思わず触りたいと考える方もいるでしょう。

しかし、近くに親がいるケースもあるためひとまず様子をみることをおすすめします。

しばらく待って親コウモリが現れなかった場合も、NG行為があるので以下の内容を把握しておきましょう。

コウモリの赤ちゃんを見つけたときのNG行為

・素手で直接コウモリを触る

・ヒト用、犬猫用の傷薬を使用する

素手で直接コウモリを触る

コウモリの赤ちゃんに素手で直接触れることは避けてください。

どんなに小さくて可愛くても、コウモリはさまざまな病原体を媒介とする動物です。

海外では狂犬病ウイルス、リッサウイルスなど、人間に感染すると重篤な病気や死にいたる感染症の症例があります。

また、病原体だけではなくコウモリにはノミやダニなどの寄生虫のほか、糞尿にはヒストプラズマ菌などが付着している可能性があります。

触れる際はゴム手袋、マスクを着用してください。

ヒト用・犬猫用の傷薬を使用する

コウモリの赤ちゃんがケガをしていても、ヒト用や犬猫用の傷薬は使用しないでください。

効き目が強すぎてショック死する恐れがあります。

獣医などの専門家からの指示がない限りは、栄養補給など傷の手当以外のことをしてあげましょう。

コウモリの赤ちゃんは保護や飼育をしても良いの?

コウモリは鳥獣保護管理法によって保護されている動物のため、無許可で飼育・捕獲をすることは禁止されています。

コウモリの赤ちゃんは可愛いですが、違反すると1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられるため、勝手に飼育することは法律上は認められておりません。

とはいえ弱っているコウモリの赤ちゃんをそのまま放っておくのも心が痛みますよね。

ケガをしていたり弱っているコウモリを一時的に保護することはできるので、コウモリの赤ちゃんを発見したら、まずはお近くの市役所や区役所または環境管理事務所に連絡をしてみてください。

鳥獣保護管理法におけるコウモリの扱い

鳥獣保護管理法とは鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律のことを指します。

対象動物は鳥類または哺乳類に属する野生動物として、環境衛生の維持に重大な支障をおよぼす鳥獣のドブネズミ・ハツカネズミ・クマネズミなどや、他の法令で適切な保護管理がされているジュゴンなどは対象外となります。

コウモリは鳥獣保護管理法の対象動物に含まれているため、ペットとして飼育することはできません。

こちらもCHECK

-

-

なぜコウモリは鳥獣保護管理法の対象?捕獲するのはNG?

「コウモリが家の中や周辺に棲みついて困っている」 「健康被害や建物への影響が心配」といった状況はありませんか? この記事では、鳥獣保護法の基本からコウモリ駆除の具体的な方法、最適な時期や ...

続きを見る

一時的な保護は状況に応じてOK

コウモリの赤ちゃんがケガをしていたり、地面に落ちていて動かない場合など、一時的に保護が許可されることもあります。

日没後も親コウモリが現れない、広場や道路などに未成熟のコウモリが落ちているときは、後から親が戻ってくる見込みがないので保護してあげてください。

コウモリの赤ちゃんが可愛いからペットにしたいという理由で保護、捕まえることはNGです。

コウモリの赤ちゃんを一時保護する際の飼育方法

コウモリの赤ちゃんを一時的に保護する際の飼育方法と注意点をご説明します。

未成熟のコウモリは小さな環境の変化が生死に関わるため、一時的であっても適切な保護環境を整えてあげましょう。

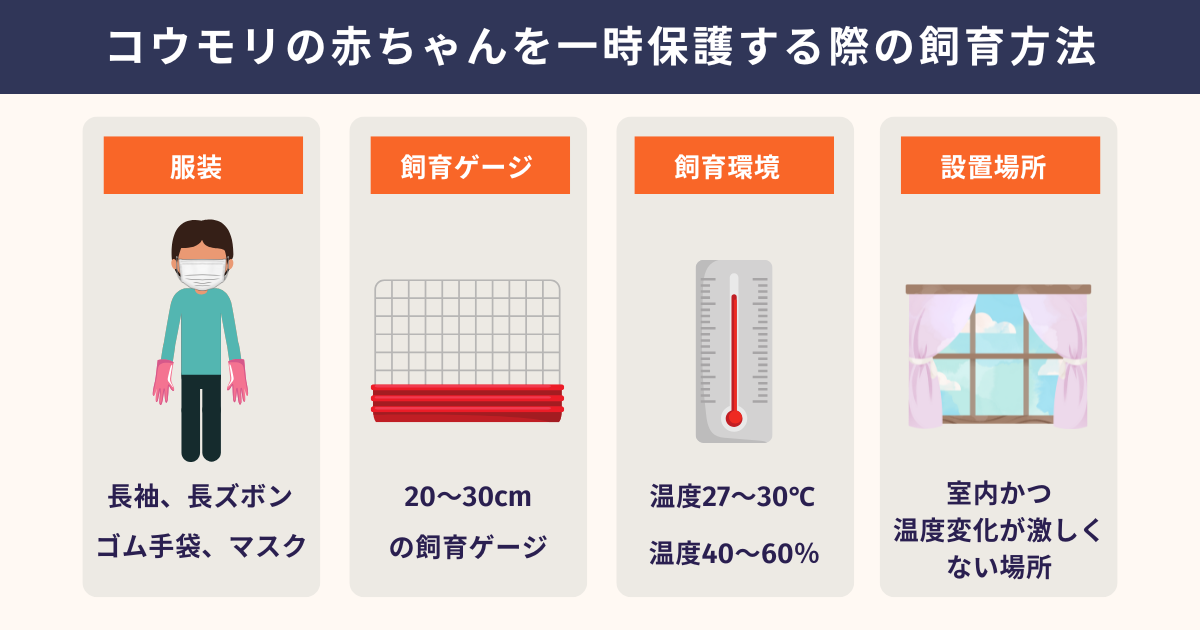

コウモリの赤ちゃんをお世話をする際の服装

コウモリはウイルスを媒介する動物のため、長袖、長ズボン、ゴム手袋を着用し肌に直接触れないようにするのが望ましいです。

併せて使い捨てのマスクも利用すると、衛生面の不安を軽減できます。

コウモリの赤ちゃんに適切な温度と湿度

コウモリは寒さと乾燥に弱いため、温度と湿度を一定に保つ必要があります。

目安としては、温度は27〜30℃、湿度は40〜60%として様子を見ながら調節をしてあげてください。

夏場に冷房で屋内を涼しくしている場合は、室温に注意しましょう。

近年は猛暑日が多いので外の気温は暑すぎますが、人間が少し暑いと感じるくらいがコウモリの赤ちゃんにはちょうど良い環境になります。

冬場に暖房で屋内を暖かくしている場合は、乾燥に注意をしてください。必要に応じて加湿器などで湿度も調整しましょう。

コウモリの赤ちゃんに適切な飼育ゲージ

小動物ゲージや虫かご、水槽など縦横20〜30cmくらいのものが適切です。

隙間があるとゲージから出てしまう可能性があるので、1cm以上の隙間が無いものを選びましょう。

小さいゲージは温度変化が急激に起きやすいので、周囲の気温変化には気を付け、寒いときに潜れるティッシュや新聞紙を細かくした床材を入れてあげるのも良いです。

また、元気になったら自然に返すため、赤ちゃんが成長したり容体が回復した際にぶら下がれるよう、天井や側面が網になっているものが推奨されます。

ココウモリは大量の糞をするので、小まめに清掃をして清潔な状態をたもってあげましょう。

一時保護に適切な場所

室内で温度変化が激しくない場所が理想です。

飼育ゲージは直射日光や冷暖房の風が直接当たるところを避けてください。

ペットを飼っているご家庭はあやまってイタズラされないように注意し、定期的な換気をしてください。

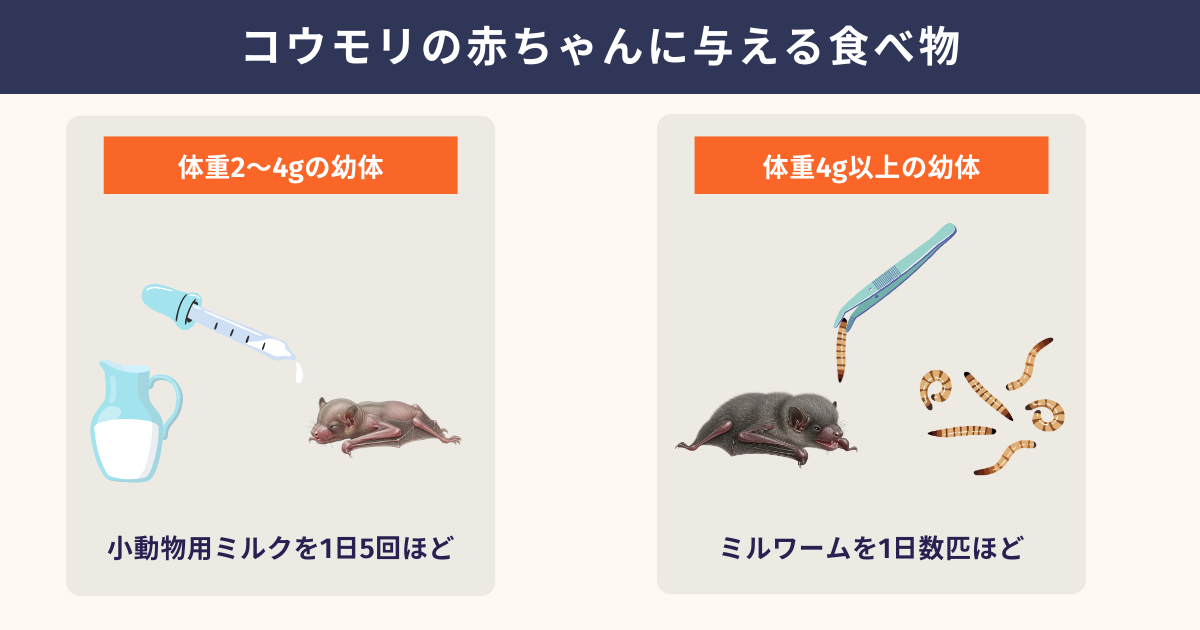

コウモリの赤ちゃんに与える食べ物

コウモリの主食は昆虫ですが、赤ちゃんの場合は成長度合によって食べ物が変わります。

体重約2~4gのコウモリの赤ちゃん

毛が生えいていない、もしくは、うっすらとしか毛が生えていない場合は生後1週間前後と推測されます。

生まれたばかりのコウモリの赤ちゃんにはミルクを与えましょう。

ネットやホームセンターで販売されている小動物用ミルクをスポイト1滴分の量として30分くらいかけてゆっくり飲ませ、1日5回を目安として与えるのが良いといわれています。

粉ミルクを与える際は、ダマになっていると詰まらせて窒息してしまうので、必ず粉を溶かして、人肌くらいに温めてからあげましょう。

ミルクが飲めているかどうかは胃袋が白くなるので目で見て分かります。

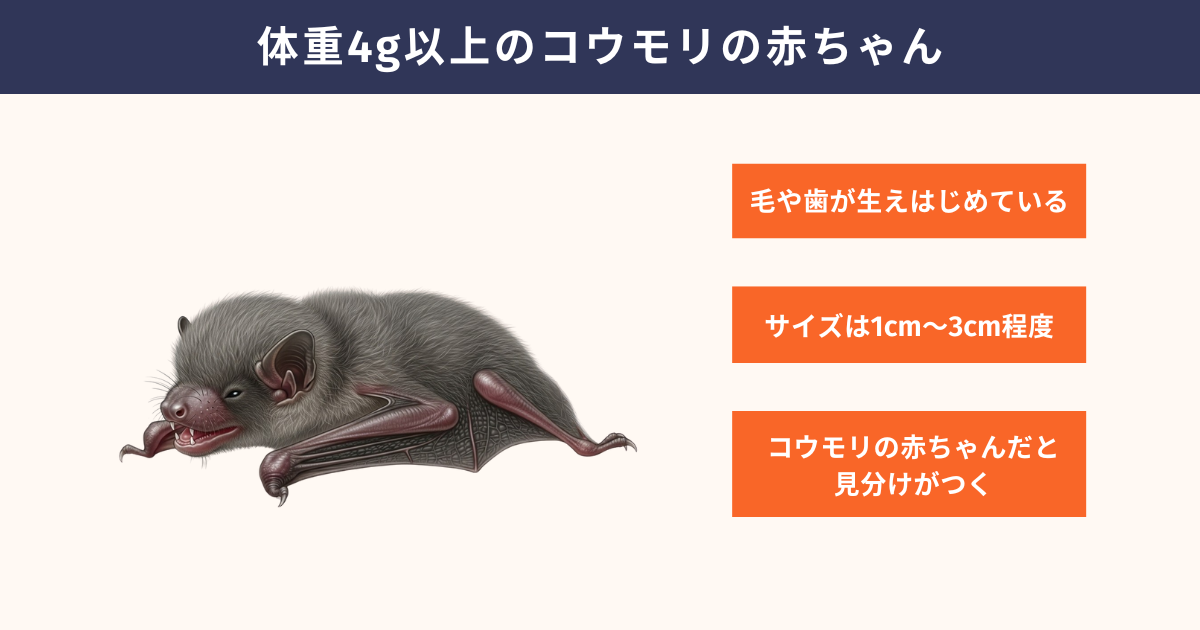

体重約4g以上のコウモリの赤ちゃん

ミルクを与えても飲まなくなってきた、もしくは毛や歯がしっかりと生え始めている場合はミールワームを与えてみましょう。

そのまま食べない場合は小さく切ってあげたり、ミールワームの皮を除いてあげるのも良いです。

ミールワームを与えるときは、数匹あげてみて、様子を見ながら調節してください。

ミールワームを食べないときは、離乳食としてゆで卵の黄味とバナナ、チーズを練って水を加えてペースト状にしたものを与えてみてください。

ただし、あくまで補助食のため、なるべくミールワームを与えるのが良いです。

生後一か月くらいで巣立つ

コウモリの寿命は3〜5年ほど、自然界では1ヵ月くらいで巣立ちを迎えます。

ミルクからミールワームへ切り替えるタイミングは保護した際に何週目の状態なのか分からないため、毛の色や歯を観察しながら1〜2週間位で様子をみながらエサを与えてください。

元気になり、飛び立てる状態に育ってきたら、徐々に外気に触れさせて慣らしていきましょう。

保護が必要ないと判断できればそのまま外にはなってあげるのが良いです。

数日間、数週間一緒に過ごしたコウモリへ愛情が芽生えているかもしれませんが、法律で禁止されているため飼育を継続するのはNGです。

こちらもCHECK

-

-

コウモリって飼えるの?ペットにオススメのコウモリと飼育方法とは

近年、フクロウやハリネズミといったエキゾチックアニマルに注目が集まる中で、コウモリをペットとして飼いたいという方も増えてきています。 本記事では、日本でよく見られるココウモリとペット向きのコウモリの違 ...

続きを見る

コウモリの赤ちゃんを自宅で見かけたら、集団で棲みついているかも?

コウモリは集団で棲みつく習性をもつ動物です。

コウモリの赤ちゃんを自宅周辺で見かけた際は近くに集団で棲みついている可能性が高いです。

コウモリの習性と特徴をチェック

・コウモリは集団で行動し棲みつく習性がある

・コウモリは鳥のような巣を作らない

・コウモリは集団で棲みついていても気づきにくい

・家に棲みつくのはアブラコウモリ

コウモリは集団で行動し棲みつく習性がある

コウモリの種類よって様々な習性がありますが、子コウモリを育てるための出産哺育コロニーや、幼獣だけで構成される育児コロニーなどを形成します。

コロニーは50〜100匹ほどになることも珍しくないため、たとえコウモリの赤ちゃんを見かけただけでも、近くに集団で棲みついている可能性があるのです。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが一匹いたら複数棲みついているかも?自宅でできる対策方法を解説!

家の周りや屋根裏でコウモリを一匹でも見かけた場合は注意が必要です。 コウモリは集団で行動する生き物のため、一匹発見したということは、見えないところに数十匹から数百匹の群れで棲みついている可能性がありま ...

続きを見る

コウモリは鳥のような巣を作らない

集団で棲みつくコウモリは、鳥のような巣は作りません。

住宅や高架下など人工建造物の隙間に棲みつき、糞尿などの形跡をコウモリの巣と呼びます。

黒い糞尿のようなものを住宅周辺で見かける場合は、コウモリが棲みついている可能性があります。

コウモリは集団で棲みついていても気づきにくい

コウモリは、夕方から深夜にかけて活動する動物です。

季節によって時間は多少前後しますが、17〜19時頃から深夜にかけて周辺を飛び回り、日中は静かに休んでいます。

人と夜行性のコウモリの活動時間帯は異なるため、複数棲みついていてもコウモリ自体を目撃する機会が少なく、被害に気づきにくいです。

こちらもCHECK

-

-

コウモリ駆除に最適なタイミングとは?コウモリの活動時期含め季節ごとに紹介

「コウモリが家に棲みついて困っている…」「コウモリ駆除っていつがいいの?」 とお悩みではありませんか? 本記事では、コウモリの活動時期や駆除に最適なタイミングを詳しく解説します。 コウモリを放置するこ ...

続きを見る

家に棲みつくのはアブラコウモリ

家に棲みつくのは主にアブラコウモリという体長4〜5cmほどの小さなコウモリです。

小型のコウモリですが、一日で体重の半分くらいの蚊や蛾などを食べます。

消化が非常に早く、糞尿を大量にまき散らすため、例え数匹のコウモリであっても被害は侮れません。

こちらもCHECK

-

-

アブラコウモリの特徴、生体や巣の見分け方、駆除方法を解説

アブラコウモリ(学名:Pipistrellus abramus)はコウモリの中でも、都市部に多く生息しています。 日本に生息するコウモリで唯一、家屋に棲みつくコウモリです。 その習性から、別名をイエコ ...

続きを見る

コウモリが棲みつきやすい周辺環境って?

コウモリが棲みつきやすい周辺環境を詳しく解説していきます。

自宅付近に以下の環境があるかどうか、一つずつ確認してみましょう。

暗くて暖かい場所

コウモリは夜行性であり、日中の休息時は天敵から身を隠せるよう、暗くて暖かい場所を好みます。

家屋には屋根裏やシャッター、壁の隙間、床下などのコウモリが好む環境があるため、棲みつかれてしまうことがあります。

エサになる虫がいる場所

家に棲みつくアブラコウモリは、蚊や蛾などの昆虫を大量に食べます。

大人のコウモリは一晩で300匹ほど食べると言われており、エサである虫が集まる環境が周辺にあると棲みつきやすいです。

蚊や蛾などの昆虫は水があると繁殖しやすく、夜間は街灯の明かりに集まるため、住宅周辺の環境も棲みつく要因となります。

侵入経路や隙間がある場所

アブラコウモリは1〜2cm程度のわずかな隙間から家屋に侵入してきます。

特に築年数の経った住宅は屋根や壁の周辺に隙間やひび割れが発生しやすく、メンテナンスを怠っているとコウモリが棲みつきやすい環境が形成されます。

築浅の住宅であっても、天敵となる害獣のイタチやアライグマなどが寄り付きづらく、密閉性が高いことがコウモリが棲みつく要因となります。

築年数とは関係なくコウモリは棲みつく可能性があるのです。

河川や農地、池などの自然環境が豊富な場所

アブラコウモリのエサとなる虫は、河川や農地、池などの自然環境が豊富な場所で発生します。

コウモリは大食いなため、エサがたくさん取れる場所を好むのです。

そのため、自然環境が豊富な場所が近くにある住宅地に棲みつくことがあります。

アブラコウモリが棲みつきやすい場所や特徴って?

アブラコウモリが住宅のどの場所に棲みつきやすいのかを解説していきます。

築年数に関係なくコウモリ被害は発生するため、特徴も確認しておきましょう。

軒下

軒下は屋根が外壁よりも外側に突き出ている部分の下の空間を指し、雨や日差しから建物を守る役割があります。

外壁と屋根の繋目部分は隙間ができやすく、アブラコウモリは1cmの隙間から出入りができるため侵入経路として利用されやすいです。

軒下から屋根裏にコウモリが移動し被害が拡大するケースもあるため、軒下周辺で糞らしきものが落ちていないか、夜になると周辺を何かが飛んでいる様子はないか、確認してみてください。

屋根裏

建物の最上部に位置している屋根裏は、柱と柱の間を繋ぐ梁が複雑な構造になっており、暗く静かで人が普段立ち寄らないためコウモリに棲みつかれやすいです。

屋根裏はスペースが広いため、アブラコウモリが集団で棲みつき、甚大な被害となるケースがあります。

コウモリの赤ちゃん一匹だけが棲みついていることはないため、屋根裏付近で形跡を発見した場合は早急に対策をするのが賢明です。

通気口/換気口/排気口

通気口や換気口、排気口は、建物の壁や天井に取り付けられている空気の通り道で、外部と直接繋がっている場所です。

シックハウス対策として2003年から24時間換気が義務付けられ、住空間全体の空気が1時間あたり半分以上入れ替わるよう設計されるようになりました。

各部屋に1つ以上の給気口が必要で、火気を使用する場合は換気扇も必須となります。

部屋数が多くなると外部と繋がる箇所も多くなるため、隅々まで確認してみるのが良いです。

エアコン

エアコンは室内機と室外機がセットになっており、接続部やホースにわずかでも隙間があるとアブラコウモリに侵入されやすい場所です。

室外機やホースから侵入してきたコウモリがそのまま進み続け、棲みつかれるケースもあります。

エアコンの室内機にまで侵入され棲みつかれると、大量の糞尿がたまり部屋全体に汚染された空気が漂うことになります。

放置すると感染症やアレルギーの原因にもなるため、エアコンの室外機やホースを確認してみてください。

シャッター

住宅の窓や倉庫に使用されるシャッターは、アブラコウモリに棲みつかれやすいです。

シャッターを巻き取るためのシャッターボックスやレール部分はわずかな隙間があり、そこからコウモリは侵入してきます。

窓に設置されているシャッターは隙間が1cmほどで、狭い隙間を好むコウモリの格好の棲み処となります。

シャッターを毎日動かす習慣がないご家庭は、コウモリが棲みついていても気づきにくいです。

雨戸

雨戸の戸袋部分は暗くて狭くコウモリが棲みつきやすい場所の一つです。

雨戸を数日、数か月と動かさずに放置していると、気づかぬうちにコウモリが棲みついているかもしれません。

戸袋がついていないパネルタイプの雨戸も、締め切った状態が長引くとコウモリが入り込む可能性があります。

形を問わず、頻繁に開閉していない雨戸はコウモリに棲みつかれる恐れがあるため、最近開閉していない雨戸がある場合は一度確認してみるのが良いです。

ベランダ

コウモリは夜間帯に羽を休めて休憩をする習性があります。

ベランダの物干しざおや壁面で休み、暖かい場所を求めて室外機や壁の隙間、ヒビなどから侵入して家の中に棲みつく恐れがあります。

ベランダやその周辺で何かが飛んでいる気配を感じる、ベランダ周辺に黒い糞のようなものが複数落ちている場合はどこかに棲みついているかもしれません。

床下

床下は建物と地面の間にある空間で、湿気を逃がしたり空気を循環させるほか、配管や電気配線を通すスペースとしても使われています。

屋根裏と同様に、普段は人が立ち寄らないため、気づいたら棲みつかれてしまっていることが多い場所です。

近年の戸建ては基礎がコンクリートになっている場合が多いですが、小さなすき間やヒビ割れ、通気口などからコウモリが侵入し棲みつくケースが増えています。

築年数に関わらず、床下はコウモリに狙われやすいです。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの対策を場所ごとに徹底解説!巣の見た目や家で被害が出やすい箇所のチェック方法

「コウモリが家に住みついたかもしれない」 そのような不安を感じていませんか? 屋根裏や軒下から羽音がしたり、糞のようなものを見つけた場合、 コウモリが巣を作っているサインかもしれません。 コウモリは病 ...

続きを見る

自宅でできるコウモリ対策

アブラコウモリが棲みついていた場合、ご自身で対策をすることも可能です。

ここでは自宅でできるコウモリ対策を紹介していきます。

屋根裏、床下は点検口から内部を確認するためプロに任せた方が安心

屋根裏、床下は点検口があるかを確認します。

点検口がある場合は、ゴーグルとマスクを装着しホコリやコウモリの糞を吸い込まないようにします。

屋根裏と床下は複雑な構造をしており、日中も暗くて視界が悪いため、安全を確認しながら駆除作業をする必要があります。

屋根裏は高所のため落下をしないように注意も必要です。

ただし、屋根裏や床下は危険が伴うため、知識や経験が無い方はコウモリが棲みついていたらプロに任せたほうが良いでしょう。

以下では基本的なコウモリの対策方法を紹介しますが、少しでも不安や危険を感じた場合は無理をせず、専門業者に依頼してください。

自宅でできるコウモリ対策手順

①侵入経路の確認

②駆除道具の用意

③追い出し作業

④糞尿の掃除

⑤消毒作業

⑥侵入経路の封鎖

⑦寄せ付けない環境を作る

①侵入経路の確認をする

コウモリは1cmの隙間があれば侵入できるため、糞や羽音が聞こえる場所を重点的に点検しましょう。

侵入経路になりやすい場所

・屋根と外壁の繋目

・通気口/換気口/排気口

・シャッターや雨戸のすき間

・配管の隙間

隙間を見つけたら、コウモリの痕跡があるかを確認してみてください。

コウモリは夜行性のため、日中よりも夕方から夜間の活動時間にあわせて様子を見てみると発見しやすいです。

②駆除道具を用意する

コウモリ駆除を行う前に、安全に作業できるよう必要な道具を準備しておきましょう。

忌避剤や消毒液などのほかに、ゴム手袋やマスク、ゴーグルなどの身に着けるものを忘れず用意してください。

侵入経路を封鎖するために、防獣パテや金網、シーリング材なども用意しておくと安心です。

こちらもCHECK

-

-

コウモリ駆除に必要な道具には何がある?トータル費用も紹介!

コウモリが自宅に棲みつくと、糞や尿による悪臭や衛生面での問題が発生しやすくなります。 コウモリの身体からダニやウイルスを媒介する可能性もあり、放置すると健康を損ねたり病気を発症したりしてしまうかもしれ ...

続きを見る

③忌避剤を使用してコウモリを追い出す

コウモリは強いニオイや刺激に弱いため、ハッカやナフタレンの成分が含まれている忌避剤スプレーを使うことで居心地を悪くし、棲みついた場所から追い出すことができます。

追い出す際にコウモリを傷つけてしまうと鳥獣保護法に反するため、ほうきなど道具の使用は控えてください。

忌避剤はスプレータイプと設置型のものがありますが、追い出しにはスプレータイプが使いやすく、屋根裏や床下など手が届きづらいところや広範囲に及ぶ場合は設置型が適しています。

どちらもホームセンターやネットで購入できます。

④糞尿の掃除をする

コウモリの糞尿は病原菌や害虫が発生している可能性があるため、しっかり清掃しましょう。

掃除の際は必ず手袋とマスクを着用し、乾燥した糞を吸い込まないよう慎重に作業を進めてください。

水やアルコールは直接吹きかけると糞尿が空気中にまってしまうため、雑巾に浸み込ませ、糞をふき取るのが良いです。

コウモリの糞は非常に細かいため、粉塵マスクを使うのが安心です。

ゴーグルはすき間ができない、顔全体にフィットするものが望ましいです。

⑤侵入経路や巣の消毒をする

侵入経路や巣などコウモリの痕跡がある場所はすみずみまで消毒を行ってください。

市販のアルコールスプレーを使って床や壁などを清潔にし、道具の洗浄と手指の消毒も忘れないようにしましょう。

⑥侵入経路を封鎖する

コウモリが侵入していた隙間を封鎖しましょう。

空気の通り道の封鎖方法

換気口や排気口など空気の通り道は金網を開口部に設置します。

アブラコウモリは1cmのすき間があると侵入してくる可能性があるため、網目の細かいものを選びましょう。

数cm程度のすき間の封鎖方法

エアコンのダクト回りや窓の縁などにはシーリング材で隙間を埋めます。

埋める場所にもよりますが、防水性のあるものを選ぶと雨風による劣化を防げます。

シーリング材を押し出すのにはコーキングガンが必要になるため、セットで購入しておきましょう。

壁のヒビ割れや穴、配管回りの封鎖方法

埋める面積が大きい、もしくはシーリング材で埋めると目立ってしまう場所はパテを使用するのも手です。

害獣対策用のパテであればコウモリが嫌がる忌避成分を含んでいます。

粘土のように手でこねて、すき間を埋められるため、金網やシーリング材では封鎖が難しい場所でも対策ができます。

必要に応じて、ビニール手袋やヘラ、サンドペーパーなども用意しておくと安心です。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの侵入経路を塞ぐ効果的な方法3選と使い方

「コウモリが家に棲みついていて困っている」 「コウモリの侵入を塞ぐ具体的な方法が知りたい」 といったお悩みはありませんか? この記事では、コウモリの侵入経路を塞ぐ手順、必要な道具、見つけたときのNG行 ...

続きを見る

⑦コウモリが寄って来ない環境を作る

コウモリは帰省本能の強い動物といわれています。

追い出しから清掃、侵入経路の封鎖ができても、数か月や数年たつと再び棲みついてしまう可能性があります。

忌避剤やハーブの栽培、害獣対策用のLEDライトなどを設置して、コウモリが嫌がる環境を作りましょう。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの嫌がるニオイって?手作り忌避剤の作り方や追い出し方法も解説!

夜間に家の周囲をコウモリが飛び回る姿を見たという人もいるでしょう。 コウモリが家に棲みついてしまうとフンや尿による悪臭や病原菌のリスクが上昇してしまうため、きちんとした対策が必要です。 コウモリ対策に ...

続きを見る

コウモリの赤ちゃんを見つけたら一時的な保護はOK!

コウモリの赤ちゃんを見つけたら一時的な保護はできるので、鳥獣保護法に違反しないように、適した環境やエサを用意してあげましょう。

ただし、コウモリの赤ちゃんが単体で活動することはないため、見つけた際は近くにコウモリが棲みついている可能性が高いです。

ご自宅の敷地周辺で赤ちゃんを見つけたら、保護活動をしつつ、棲みついていないか確認をしてください。

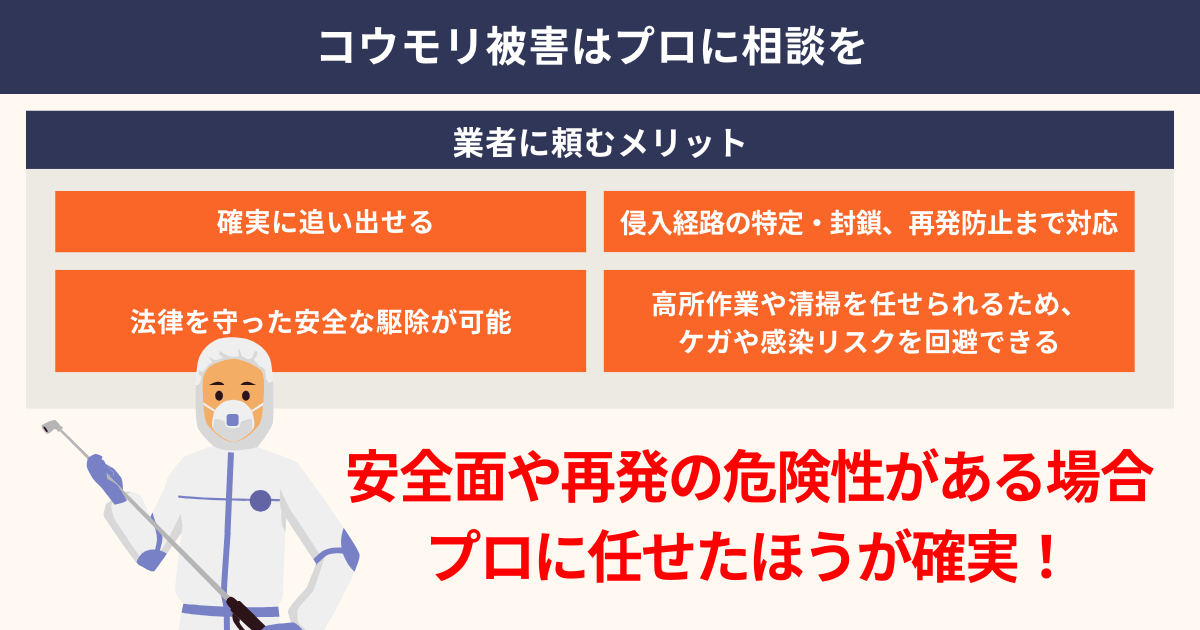

コウモリ駆除はプロに頼むのも手

コウモリ駆除は追い出しから清掃、侵入経路の封鎖までさまざまな対応が必要になります。

もしコウモリが家に棲みついていた場合、放っておくと被害が深刻化し、大規模なリフォームが必要になるケースもあります。

ご自身での対応が難しいと感じたらコウモリ駆除の専門業者に依頼するのも手です。

害獣お助け本舗では日本全国(一部地域を除く)、コウモリ駆除の経験が豊富なプロをご紹介しております。

不安な方はぜひ一度ご相談ください。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの正しい駆除方法をプロが徹底解説!放置の危険性や業者の費用相場を紹介

「天井からパタパタ音がする」 「ベランダに黒い糞が落ちていて心配」 こうした違和感は、コウモリが棲みついてるサインかもしれません。 放置すると糞尿による悪臭や健康被害、家の破損につながる恐れがあります ...

続きを見る