ニホンウサギコウモリ(学名:Plecotus sacrimontis)とはその名の通り、ウサギのような大きな耳を持つ、愛らしい姿の日本固有のコウモリです。

日本で最も貴重なコウモリの一種であり、絶滅の危機に瀕しています。

この記事では、ニホンウサギコウモリの基本情報から、生態、特徴、そして直面している危機について、詳しく解説します。

保護活動が必要なニホンウサギコウモリと家に棲みつくコウモリの違いについても触れていますので、参考にしてみてください。

このような方におすすめ

- ニホンウサギコウモリについて詳しく知りたい方

- コウモリの生態に興味がある方

- 絶滅危惧種について学びたい方

世界中のコウモリは2種類に分けられる

世界中には1,000種類以上のコウモリが生息しており、大きく昆虫や小動物を捕食する小型のココウモリと、果実を主食とする大型のオオコウモリに分けられます。

ココウモリは超音波を発して周囲の状況を把握するエコーロケーションを用いる種が多く、夜間の狩りに適応しています。

一方、オオコウモリは主に熱帯や亜熱帯の島々に生息し、大きな目を持ち、視覚を頼りに飛行します。

日本に生息するコウモリの多くは、このココウモリに分類され、ニホンウサギコウモリもココウモリに属しています

ココウモリの特徴

ココウモリは世界中に広く分布し、日本にも32種類が生息しています。

翼を広げても30cm程度、体長も5~10cmほどと小型で、エコーロケーション(超音波)を使いながら暗闇の中で蚊、蛾、クモなどを捕食します。

そのため、夜間に活動し、建物の隙間や森林の洞窟などに生息するのが一般的です。

ココウモリを都市部で見かけた場合、ほとんどがアブラコウモリといわれており、屋根裏や換気口、換気ダクトの中、物置など、建物の隙間に巣を作り、糞尿の悪臭や害虫の発生、

建造物の汚染や劣化など、さまざまな被害をもたらしています。

オオコウモリ(フルーツコウモリ)の特徴

オオコウモリは名前の通り大型のコウモリで、

翼を広げると1メートル以上になる種もおり、視覚と嗅覚を頼りに果実や花の蜜を食べるため、フルーツコウモリとも呼ばれます。

バナナやマンゴー、イチジクなどを好み、植物の花粉を運ぶことで森林の生態系に貢献していますが、果樹園では作物を食害することがあり、農業被害につながるケースもあります。

一方で、オガサワラオオコウモリやヤエヤマオオコウモリといったオオコウモリは独特な生態から観光資源として扱われ、夜間ツアーも存在します。

こちらもCHECK

-

-

日本に生息するコウモリの代表種やペットにオススメの計17種類を紹介

日本にはどのようなコウモリがいるのかご存じでしょうか? ココウモリとオオコウモリの違いから、日本に生息するコウモリ15種、ペットにオススメの2種を紹介していきます。 このような方におすすめ コウモリの ...

続きを見る

ニホンウサギコウモリの基本情報

| 和名 | ニホンウサギコウモリ |

| 学名 | Plecotus sacrimontis |

| 分類 | コウモリ目ヒナコウモリ科ウサギコウモリ属 |

| 体長 | 約4〜6cm |

| 体重 | 約5〜10g |

ニホンウサギコウモリの生息域

ニホンウサギコウモリは、北海道、本州、四国に生息しており、日本の一部の地域にのみ分布している固有種です。

樹洞を主な巣としますが、洞窟、家屋、トンネル、バットボックスなどの人工建造物も利用し、近年は生息数の減少が懸念されております。

参考

ニホンウサギコウモリの見た目

二ホンウサギコウモリは、名前の由来となった体長の半分ほど(約3〜4cm)もある大きな耳が特徴です。

この耳は飛行中に折りたたむことができ、休息時やリラックスしている時は、耳を後ろに倒したり、横に折りたたむことも。

翼から尾にかけて張られた膜は0.3~0.5mmと非常に薄いですが、飛行時の空気力に耐える強度があります。

ニホンウサギコウモリの生態

ニホンウサギコウモリの生態について、活動時期や好む環境、鳴き声、食性を中心に説明していきます。

活動時期

ニホンウサギコウモリは、 4月頃から10月頃まで活動し、11月から3月頃までは冬眠します。

春になると冬眠から目覚めて活動を開始します。

5月から活動が本格化することが観察され、7月~8月頃に最も活発になり、この時期はコウモリ全般の活動のピークです。

8月半ばを過ぎると子コウモリも飛べるようになり、若いコウモリも活発に活動を始めます。

ニホンウサギコウモリは、1年に1回、通常1匹の子を出産します。

参考

活動時間

ニホンウサギコウモリは夜行性で、日没後に数時間ほど活動します。

ただし、その活動時間は季節や天候、餌の量によって変化します。

特に天候の影響は大きく、雨や風が強い日、気温が低い日は、餌となる昆虫があまり飛ばないため活動しにくくなります。

また、餌の量も活動時間に影響を与えます。

昆虫がたくさん飛んでいる場所では、短い時間でも効率よく餌を捕ることができますが、昆虫が少ない場所では必要な餌を捕るために活動時間が長くなります。

好む環境

ニホンウサギコウモリは、森林を主な生息地とし、特に落葉広葉樹林を好む傾向があります。

| 地方 | 県 | 主な生息地 |

| 東北地方 | 岩手県 | 特に遠野市周辺では、ニホンウサギコウモリの繁殖地が確認されています。 |

| 中部地方 | 岐阜県 | 飛騨地方の白川村、朝日村などで生息が確認されています。 |

| 中部地方 | 福井県 | 県内でも樹木の伐採で幼獣が保護されるケースにより生息が確認されることが多いです。 |

| 四国地方 | 愛媛県 | 四国中央市、新居浜市、西条市、久万高原町、内子町、西予市などに生息が確認されています。 |

一方で、環境の変化に応じて洞窟やトンネル、橋梁、建物の隙間などの人工物も利用するという柔軟性もあるのです。

鳴き声

人間の耳には聞こえにくい高周波の超音波(約25〜50kHz)を発し、エコーロケーションによって周囲の状況を把握し、獲物を捕らえます。

仲間とのコミュニケーションにも、超音波が使われていると考えられています。

食べ物

主に蛾やカゲロウ、甲虫類などの飛翔性昆虫を、森林の上空や林縁部、開けた場所などで、ホバリング(空中停止)しながら、または飛び回りながら捕らえます。

大きな耳は、昆虫が発する微弱な音や羽音を捉えるのに役立っていると考えられています。

ニホンウサギコウモリは絶滅危惧種

ニホンウサギコウモリは、環境省のレッドリストで絶滅危惧IB類(EN)に指定されており、絶滅の危機に瀕しています。

絶滅危惧種は、環境省により9つに分類されており、以下の表のとおりです。

ニホンウサギコウモリは現在、絶滅危惧種ⅡB類に指定されています。

| 絶滅 | 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 |

| 野生絶滅 | 飼育・栽培下あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ 存続している種 |

| 絶滅危惧Ⅰ類 | 絶滅の危機に瀕している種 |

| 絶滅危惧ⅠA類 | ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの |

| 絶滅危惧ⅠB類 | IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの(ニホンウサギコウモリはここに位置) |

| 絶滅危惧Ⅱ類 | 絶滅の危険が増大している種 |

| 準絶滅危惧 | 現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 |

| 情報不足 | 評価するだけの情報が不足している種 |

| 絶滅のおそれのある 地域個体群 | 地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの |

絶滅の危険にさらされる要因としては、生息地の破壊や環境の変化、農薬の影響など、さまざまな要素が複合的に作用しているのです。

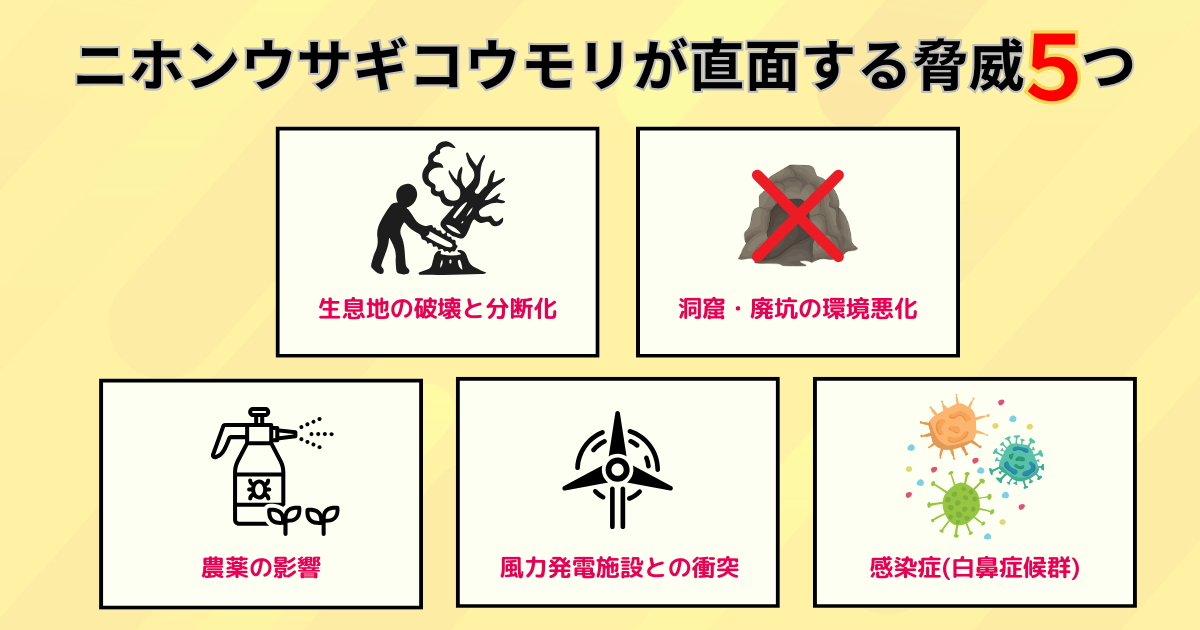

ニホンウサギコウモリが直面する脅威

ニホンウサギコウモリの個体数減少は、高度経済成長期(1950年代後半~1970年代)から顕著になりました。

この時期の急速な都市化とインフラ整備により、生息地の森林や洞窟が失われ、現在に至るまでその影響が続いています。

ニホンウサギコウモリの個体数減少の背景には主に5つの脅威が存在します。

5つの脅威

- 生息地の破壊と分断化

- 洞窟・廃坑の環境悪化

- 農薬の影響

- 風力発電施設との衝突

- 感染症(白鼻症候群)

1.生息地の破壊と分断化

森林伐採、土地開発、道路建設といった人間の活動が、ニホンウサギコウモリの主要な生息地である森林を減少させ、分断化しています。

森林が減少すると、餌となる昆虫が減少し、コウモリが巣として利用する洞窟や樹洞も失われてしまうのです。

2.洞窟・廃坑の環境悪化

観光開発や、ゴミ捨て、落書き、焚き火など、人間による行為が原因で、棲みかとなっている洞窟や廃坑の環境が悪化しています。

洞窟内の温度や湿度の変化、騒音、光などは、コウモリに大きなストレスを与えることになるため、結果としてこれらの場所を巣として利用できなくなるのです。

3.農薬の影響

ニホンウサギコウモリは主に昆虫を食べるため、農薬で汚染された昆虫を摂取することで

体内に有害な化学物質が蓄積し、運動機能やエコーロケーション能力の低下を招く可能性があります。

また、農薬の影響で昆虫の個体数が減少すると、食糧不足に陥る恐れもあるのです。

4.風力発電施設との衝突

近年、風力発電施設の建設が進むにつれてコウモリが風車に衝突する事故、「バットストライク」が報告されています。

ニホンウサギコウモリは比較的低い高度を飛ぶ習性があるため、風車との衝突リスクが高いです。

参考

5.感染症(白鼻症候群)

北米では、コウモリの感染症である白鼻症候群(WNS)が大流行しており、カビの一種が原因で冬眠中のコウモリが大量死する事例が報告されています。

2024年5月現在、日本での発生は確認されていませんが、もし国内に入ってきた場合、ニホンウサギコウモリを含む日本のコウモリ個体群に壊滅的な被害をもたらす可能性があります。

参考

ニホンウサギコウモリの保護活動

絶滅危惧種に指定されているニホンウサギコウモを守るため、様々な保護活動が行われています。

ここでは保護活動の取り組みを4つご紹介します。

4つの取り組み

- 自然林の保全

- 農薬の使用抑制

- 人口巣の設置

- 地域強力

1.自然林の保全

自然林の保全活動とは樹洞が形成されるような大径木のある自然林を可能な限り保全する活動のことを指します。

ニホンウサギコウモリは、樹洞を巣や繁殖場所として利用するため、これらの森林の保全が不可欠です。

自然保護の概念が広まった1970年代以降、森林保護活動の一環として行われていますが、ニホンウサギコウモリに特化した保護は、個体数が減少傾向になってから、各地で開始されています。

参考

2.農薬の使用抑制

農薬の使用は、ニホンウサギコウモリの餌となる昆虫を減少させ、生息環境を悪化させる可能性があります。

1990年代以降、環境保護への意識が高まり、農薬の使用抑制が進められるようになりました。

3.人工巣の設置

コウモリ小屋(バットボックス)などの人工巣を設置する活動で、樹洞が不足している地域や、巣を失った個体のために人工巣を設置します。

欧米で始まったバットボックスの設置は、日本でも1990年代後半から各地で試みられています。

参考

4.地域協力

ニホンウサギコウモリの生態や保全の重要性を一般の方々に広く知ってもらうための普及啓発活動で、講演会や観察会などを通じて地域住民の理解と協力を得ます。

2000年代以降、生物多様性保全の重要性が認識され、地域住民との連携が重視されるようになりました。

ニホンウサギコウモリは飼える?

ニホンウサギコウモリは鳥獣保護法により許可なく捕獲・飼育することは禁じられているのに加え、野生環境に適応した生態を持ち、飼育は困難です。

個体数の減少が懸念されているため、私たちにできることは森林の保全や生息環境を守る活動に参加することです。

観察したい場合は、専門のガイドツアーや研究機関の活動に参加することで、自然の中での姿を見守りましょう。

こちらもCHECK

-

-

コウモリって飼えるの?ペットにオススメのコウモリと飼育方法とは

近年、フクロウやハリネズミといったエキゾチックアニマルに注目が集まる中で、コウモリをペットとして飼いたいという方も増えてきています。 本記事では、日本でよく見られるココウモリとペット向きのコウモリの違 ...

続きを見る

こちらもCHECK

-

-

なぜコウモリは鳥獣保護管理法の対象?捕獲するのはNG?

「コウモリが家の中や周辺に棲みついて困っている」 「健康被害や建物への影響が心配」といった状況はありませんか? この記事では、鳥獣保護法の基本からコウモリ駆除の具体的な方法、最適な時期や ...

続きを見る

ニホンウサギコウモリが見れる動物園はある?

残念ながら、現在ニホンウサギコウモリを飼育・展示している動物園はありません。

これは、ニホンウサギコウモリが絶滅危惧種であり、野生での個体数が少ないこと、そして飼育が難しいことが理由として挙げられます。

野生のニホンウサギコウモリを観察するには、生息地である森林を訪れる必要がありますが、夜行性で飛行速度も速いため見つけるのは非常に困難です。

貴重なコウモリと身近なコウモリ

ニホンウサギコウモリは、絶滅の危機に瀕する貴重なコウモリとして特別な保護が必要ですが、日本には人の生活に密接に関わるコウモリがいます。

それが、アブラコウモリです。

アブラコウモリは日本全国に広く分布し、都市部でもよく見られる小型のコウモリで、住居の屋根裏やビルの隙間などに棲みつくことが多く、糞害や騒音、健康被害を引き起こします。

貴重な種は守るべきですが、身近なコウモリとの付き合い方には注意が必要です。

家屋に棲みつくのは主にアブラコウモリ

日本の家屋に棲みつくコウモリは、主にアブラコウモリ(イエコウモリ)です。

アブラコウモリは、人家の屋根裏や壁の隙間、換気口などを巣とし、都市部でもよく見られます。

ニホンウサギコウモリは、森林性のコウモリであり、人家に棲みつくことはほとんどありません。

こちらもCHECK

ニホンウサギコウモリは保護・アブラコウモリは家で見つけたらプロに相談を

ニホンウサギコウモリは、日本固有の希少なコウモリであり、森林の生態系を支える重要な存在です。

一方で、都市部や住宅周辺に生息するアブラコウモリは、騒音や糞害などのトラブルを引き起こし、日常生活に影響を及ぼすことがあります。

どちらのコウモリも自然界では欠かせない役割を担っていますが、住宅への侵入や被害を防ぐためには適切な対応が必要です。

自宅でアブラコウモリを見かけた際は、自力での駆除を試みるのではなく、プロに相談しましょう。

専門の業者で駆除をすると、コウモリの生態を熟知したうえで再来対策もしっかり行ってくれます。

コウモリの種類や特徴を理解し、守るべきものは守りながら、人とコウモリが適切な距離を保てる環境を整えましょう。

こちらもCHECK