「床下の通気口まわりに黒いフンが落ちている」「床下から鳴き声や羽音が聞こえる気がする」

そのような異変に心当たりがあるなら、床下にコウモリが棲みついている可能性があります。

コウモリは暗く静かな場所を好むため、床下は格好の棲みかになりやすい場所です。

放置していると、糞尿による悪臭や汚れが広がるだけでなく、配管や断熱材が傷み、住宅全体に被害が及ぶこともあります。

この記事では、床下にコウモリが棲みつく理由や確認のポイント、追い出し方法や再発防止策までをわかりやすく解説します。

安全に駆除を進めるための注意点や、相談が必要な状況についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

このような方におすすめ

- 床下や通気口の周辺でフンや異音に気づいた方

- 家の中や周囲でコウモリの姿を見かけた方

- 床下の作業が不安、危険だと感じている方

- 再発防止までしっかり対応したい方

床下はどうなっている?

床下とは、建物の1階と地面のあいだにある空間で、湿気を逃がしたり空気を循環させるほか、配管や電気配線を通すスペースとしても使われます。

一定の高さがあり、通気口や配管の隙間を通じて外部とつながっているため、害獣が入り込みやすい場所です。

コウモリもその一例で、わずかな隙間から侵入し、床下に棲みつく事例が多く見られます。

床下にコウモリがいるかチェック

床下は普段目が届きにくく、気づかないうちにコウモリが棲みついていることがあります。

人が立ち入りにくい場所でもあるため、被害の初期段階が見落とされやすいです。

コウモリが床下にいる場合は、床下周辺や壁際などに異変のサインが現れることがあるため、以下のポイントを参考に確認してみてください。

床下にコウモリがいるかチェック

- 床下や周辺に黒いフンや汚れがある

- 床下から「キーキー」と鳴き声が響いてくる

- 床下で「バサバサ」と羽音が響いてくる

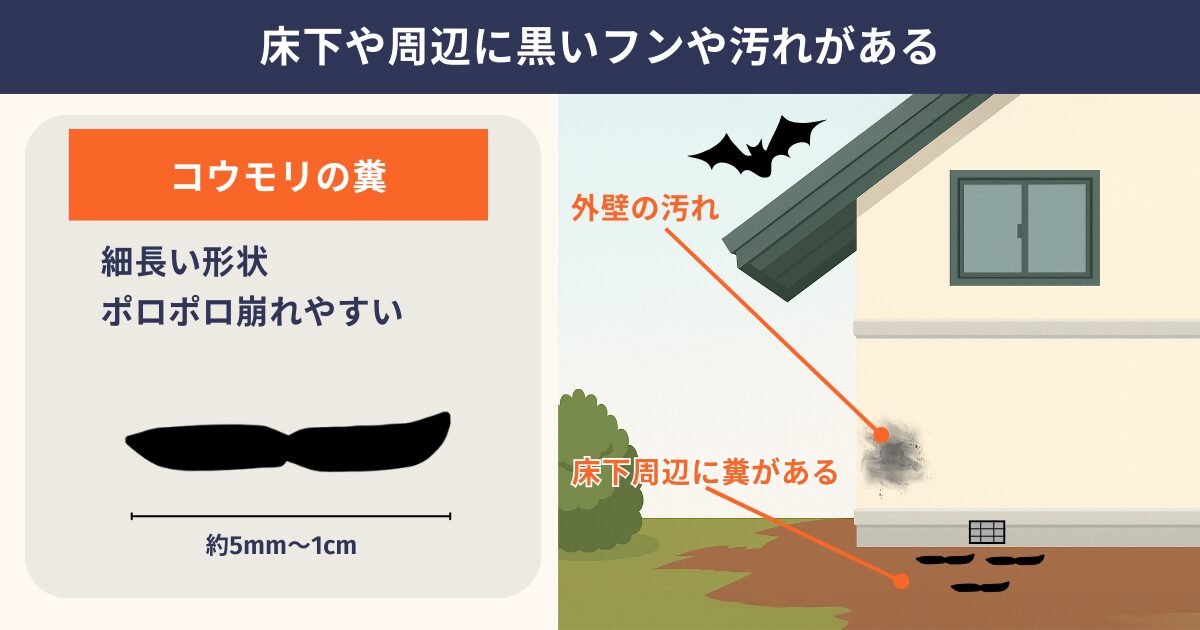

床下や周辺に黒いフンや汚れがある

床下の通気口付近や基礎まわりに、乾燥していて崩れやすい、黒く細長いフンが落ちていないか確認しましょう。

フンがまとまって見つかる場合は、すでに棲みついている可能性が高く、近くに侵入経路があると考えられます。

チェックポイント

- 通気口や外壁の下に黒いフンが散らばっている

- 同じ場所に複数のフンが固まっている

- 壁や地面に黒い汚れが付着している

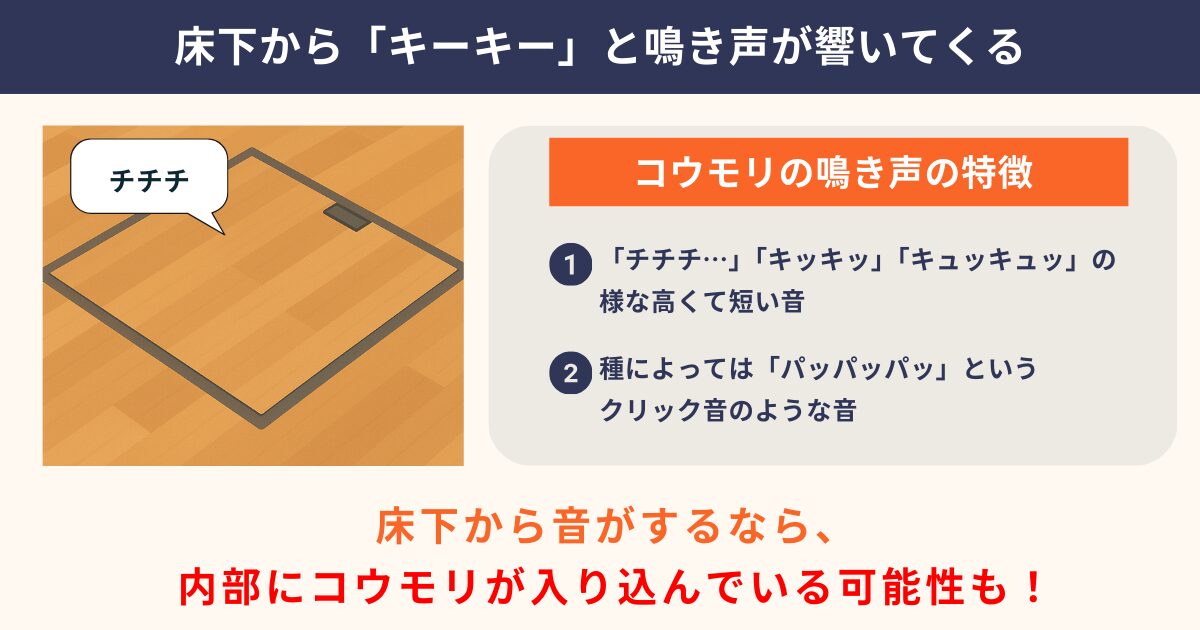

床下から「キーキー」と鳴き声が響いてくる

床下から甲高い「キーキー」という音が聞こえる場合、内部にコウモリが潜んでいて、頻繁に出入りしている可能性があります。

チェックポイント

- 床下の方向から「キーキー」「チーチー」といった高音が聞こえる

- 静かな時間帯に特に音が気になる

床下で「バサバサ」と羽音が響いてくる

静かな時間帯に、床下から羽ばたくような「バサバサ」という音が聞こえる場合、コウモリが飛び交っている可能性があります。

羽音は鳴き声よりも響きやすく、静かな環境では室内まで伝わることがあるため、早めに侵入経路の確認と対策を行いましょう。

チェックポイント

- 床下から羽ばたくような音が響く

- 壁や床を通じて「バサバサ」という低い音が伝わってくる

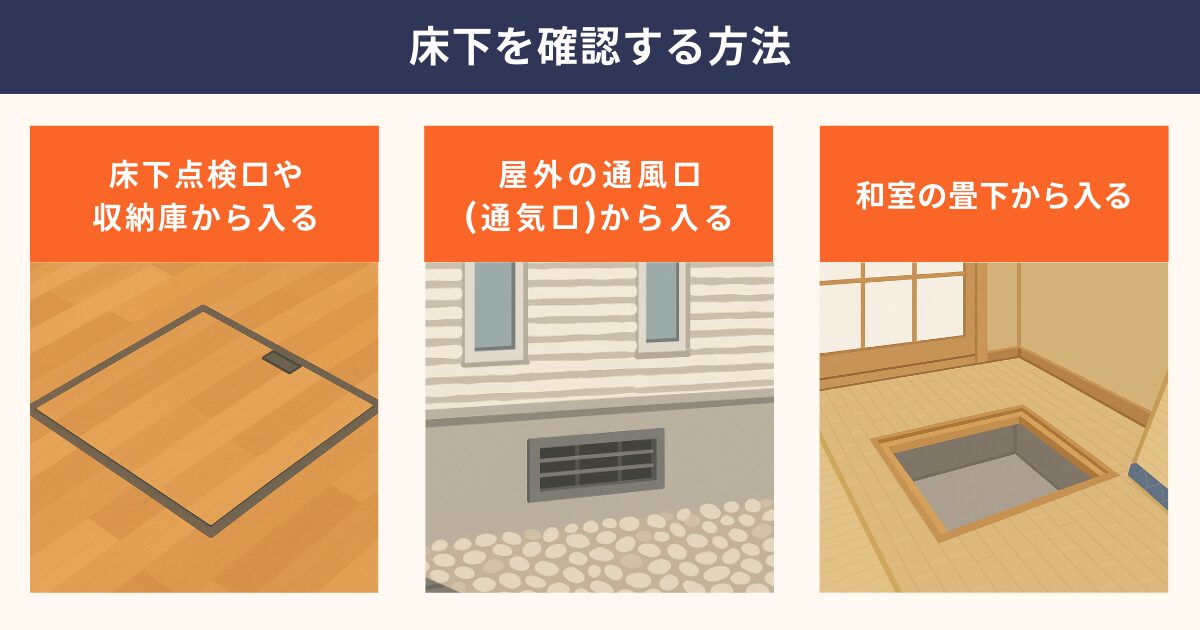

床下を確認する方法

床下にコウモリが棲みついているかを確認するには、実際に内部を覗く必要があります。

ただし、床下は暗く狭いため、安全に配慮しながら作業してください。

床下を確認する方法

- 床下点検口や収納庫から入る

- 屋外の通風口(通気口)から入る

- 和室の畳下から入る

いずれも確認用の開口部が設けられていることが前提であり、出入口がない場合は点検口を新たに設置して床下内部を確認する必要があります。

なぜ床下が狙われる?コウモリが棲みつきやすい理由

床下は外から見えにくく、侵入経路も多いため、住宅の中でもコウモリが棲みつきやすい場所です。

理由として、以下のような環境が整っていることが挙げられます。

コウモリが床下に棲みつきやすい理由

- 雨風を防ぐことができ暖かい環境

- 外から見えにくく、人に発見されづらい

- 通気口や配管まわりから入り込みやすい

雨風を防ぐことができ暖かい環境

床下は建物に囲まれているため、風や雨の影響を受けにくく、地面との間に空間があることで外気との温度差も和らぎ、一定の暖かさが保たれます。

特に冬場は冷たい外気を避けられるため、寒さに弱いコウモリにとって過ごしやすい環境です。

外から見えにくく人に発見されづらい

床下は外から中の様子が見えにくく、通常は人が立ち入らない場所のため、コウモリにとって棲みつきやすい環境です。

定期的な点検や掃除をすることが難しく、長期間放置されがちな空間であることも影響しています。

通気口や配管まわりから入り込みやすい

床下には通気口や配管の通る穴など隙間が多く、コウモリはわずか1cmほどの開口部からでも侵入できます。

開口部が塞がれていないと、住宅内部へ入り込まれる原因になるため注意が必要です。

コウモリが好む4つの環境

コウモリが棲みつきやすい場所には、いくつかの共通した条件があります。

住宅の立地や周囲の状況によっても左右されるため、

以下のような環境が整っている場合はコウモリに棲みつかれる可能性が高まりやすいです。

コウモリが好む4つの環境

- 暗くて暖かい

- エサになる虫がいる

- 侵入経路、隙間がある

- 河川や農地、池などの自然環境が豊富

暗くて暖かい

直射日光が当たらず、薄暗く静かな空間はコウモリにとって過ごしやすく、休息や繁殖の場として利用されやすいです。

風通しが悪く熱がこもりやすい構造の場合、棲みつかれやすくなる可能性が高まります。

エサになる虫がいる

小型の昆虫を主食とするコウモリにとって、虫が多く集まる場所は魅力的な環境です。

夜間に点灯する外灯や明るい照明があると、虫が引き寄せられやすくなり、コウモリも引き寄せられてしまいます。

侵入経路、隙間がある

コウモリは体が小さく、わずか1cmほどの隙間があれば簡単に入り込めます。

通気口や建材の継ぎ目、老朽化によるひび割れなどが放置されていると、侵入経路として利用されやすくなります。

構造の特性上、どうしても隙間ができてしまう場所もあるため、見逃さないよう注意しましょう。

河川や農地、池などの自然環境が豊富

周囲に水辺や畑などの自然が多い地域では、昆虫が多く発生するため、コウモリにとって餌場に困らない環境です。

こうした立地の住宅では、建物の周辺にコウモリが集まりやすく、棲みつかれる可能性が高まります。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの対策を場所ごとに徹底解説!巣の見た目や家で被害が出やすい箇所のチェック方法

「コウモリが家に住みついたかもしれない」 そのような不安を感じていませんか? 屋根裏や軒下から羽音がしたり、糞のようなものを見つけた場合、 コウモリが巣を作っているサインかもしれません。 コウモリは病 ...

続きを見る

床下にコウモリがいる家の特徴

住宅の構造や周囲の環境によって、コウモリが床下に棲みつきやすい条件は異なります。

中でも、以下のような特徴を持つ家では、コウモリの被害が多いです。

床下にコウモリがいる家の特徴

- 築10年以内の家屋

- 築古で侵入経路がある家屋

- 一日を通して静か

築10年以内の家屋

築浅の家は気密性や断熱性、防音性が高く、床下も温度が安定しやすい環境です。

コウモリの天敵となる害獣が棲みついていないことが多く、身を潜める条件が整っています。

築古で侵入経路がある家屋

築年数の経った家は、基礎や配管まわりに隙間ができやすく、コウモリの侵入経路になります。

老朽化が進むと、床下だけでなく、換気口や外壁にも隙間が生じ、気づかないうちに侵入されてしまいます。

一日を通して静か

人の出入りが少なく、生活音の少ない家屋は、コウモリにとって安心して過ごせる環境です。

昼間に在宅者が少なく、ペットを飼っていない家庭では、床下の静けさが保たれやすくなります。

周囲が静かな立地であれば、より棲みつかれやすくなります。

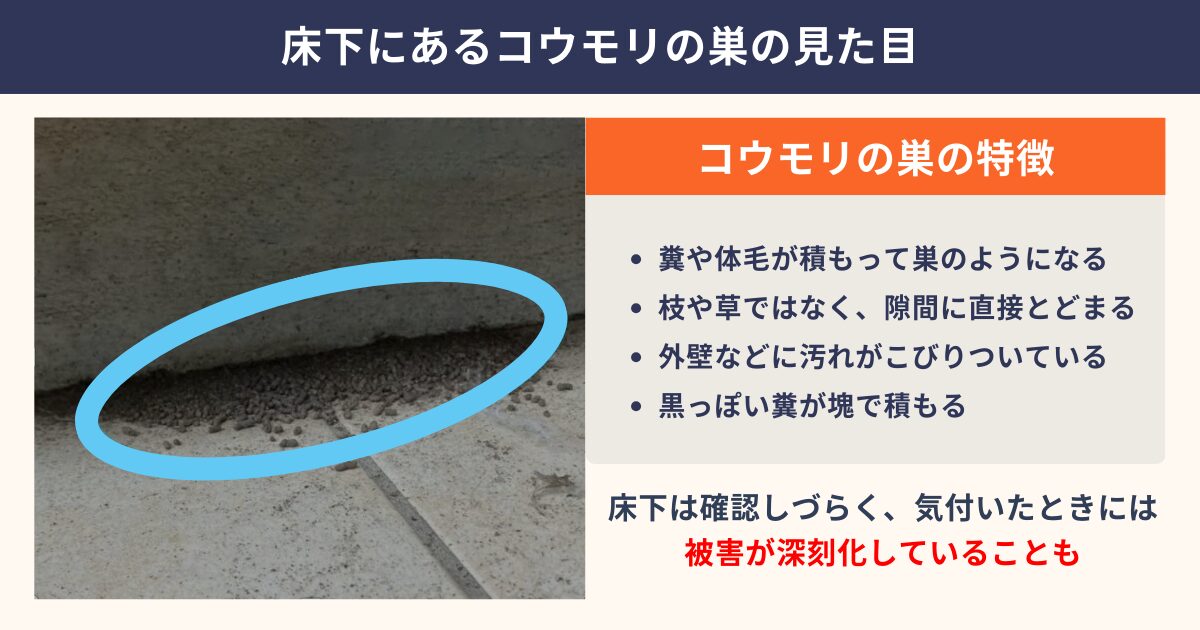

床下にあるコウモリの巣の見た目

コウモリは巣材を集めて巣を作る動物ではなく、狭く暗い空間に長くとどまることで、糞や体毛が蓄積し、滞在痕をコウモリの巣と呼びます。

床下は、通気口まわりや基礎部分など、人の目が届かない場所に潜んでいるため、発見までに時間がかかるケースが多いです。

異常に気づいたときは、被害の拡大を防ぐためにも早めに床下の状況を確認してください。

床下のコウモリを放置する危険性

床下にコウモリが棲みついた状態を放置すると、衛生面だけでなく建物への影響も深刻になります。

目につきにくい場所のため、発見した時には被害が広がっているかもしれません。

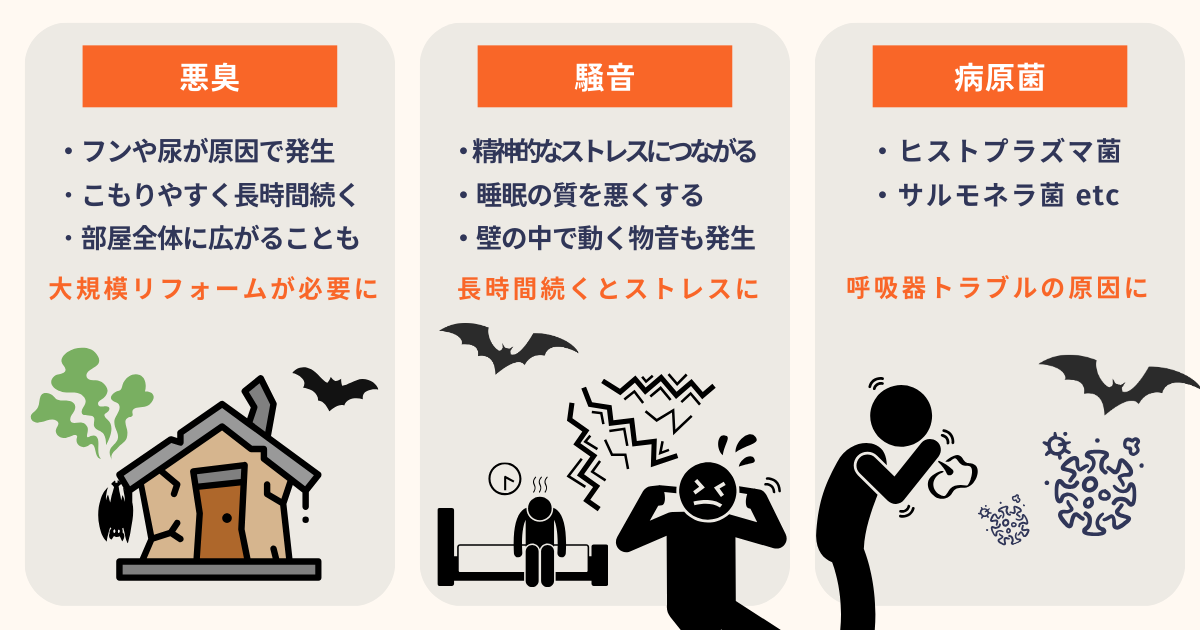

悪臭

コウモリの糞や尿が蓄積すると強いアンモニア臭が発生し、床下にこもった臭いが家全体に広がってしまいます。

湿気がこもりやすい家では、臭気が壁材や断熱材に染み込みやすく、なかなか取れません。

騒音

コウモリが棲みついている場合、「キーキー」という鳴き声や「バサバサ」と羽ばたく音が室内に響くことがあります。

夜間に鳴き声や羽音が響くことで、睡眠を妨げられ、生活に支障がでやすいです。

病原菌

コウモリの糞には、ヒストプラズマなどの細菌が含まれていることがあり、乾燥して粉じん化すると吸い込んだ人に健康被害を及ぼす危険があります。

抵抗力の弱い人や小さな子どもがいる家庭では、健康被害の恐れがあるため、できるだけ早く対策を行ってください。

| コウモリのフンに含まれる病原菌・寄生虫 | |||

| 病原菌 | 感染症名 | 主な症状 | 参照元 |

| ヒストプラズマ菌 | ヒストプラズマ症 | 発熱、咳、倦怠感、呼吸器困難など | 岩手感染症情報センター |

| サルモネラ菌 | サルモネラ感染症 | 腹痛、下痢、発熱 | JUMA-Vet |

| レプトスピラ菌 | レプトスピラ症 | 発熱、頭痛、筋肉痛など、重篤化すると腎不全や肝障害を伴う黄疸が発生する | J-Stage |

| 狂犬病ウイルス | 狂犬病 | 発熱、神経症状、倦怠感など、発症するとほぼ100%死亡する | 国立感染症研究所 |

| ニパウイルス | ニパウイルス感染症 | 発熱、頭痛、嘔吐、急性脳炎症状など 致死率が高い |

理化学研究所 |

| リッサウイルス | リッサウイルス感染症 | 狂犬病に似た神経症状など、進行すると中枢神経障害が起きる | 岩手県感染症情報センター |

| SARS関連コロナウイルス | SARS | 発熱、筋肉痛など、重篤化すると急性呼吸窮迫症候群を起こす | 理化学研究所 |

こちらもCHECK

-

-

コウモリの被害を画像、グラフ付きで解説!対策方法やNG行為とは?

コウモリが家に棲みつくと、糞尿による悪臭や汚染、感染症などさまざまな被害をもたらすことがあります。 早めに対策を取らなければ、被害はどんどんと拡大していくかもしれません。 本記事では、家に棲みつきやす ...

続きを見る

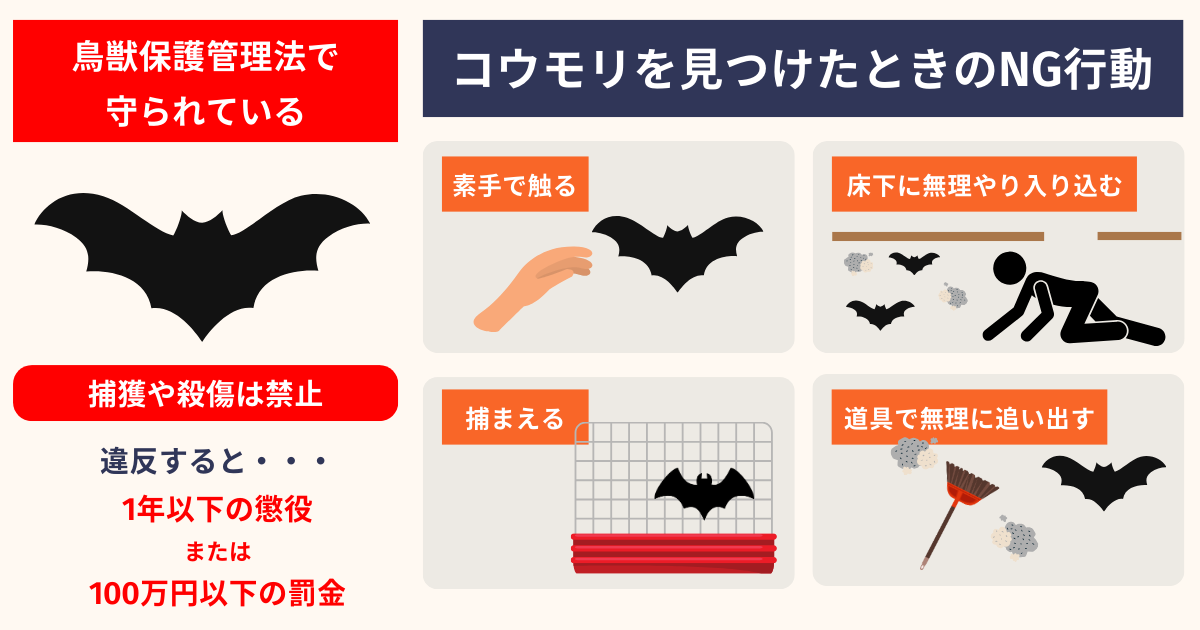

床下でコウモリを見つけたときのNG行為

床下でコウモリを見かけた際に驚いて安易に行動すると、感染症やケガにつながる恐れがあるため、以下のような行為は避け、冷静に対応してください。

コウモリを見つけたときのNG行為

- 素手で触る

- 床下に無理やり入り込む

- 捕まえる

- 道具で追い出す

素手で触る

コウモリにはヒストプラズマや狂犬病ウイルスなどの病原菌が付着していることがあり、噛まれたり引っかかれたりすると感染症の危険があります。

乾燥したフンが粉じんとなって舞い上がり、吸い込むことで健康被害が生じることもあるため、素手では触れないでください。

床下に無理やり入り込む

床下に点検口があれば自分で確認できますが、真っ暗で動きにくいうえ、糞尿や害虫が溜まっている可能性もあり危険です。

無理に床下へ侵入しようとすると、配管や断熱材を破損してしまう恐れがあるほか、

釘や尖った金属片でケガをする可能性もあります。

安全のためにも、自力で入り込まず、専門業者に相談してみてください。

捕まえる

コウモリを自分で捕まえようとすると、かまれたり引っかかれたりして病原菌に感染する恐れがあります。

コウモリは鳥獣保護管理法により、許可なく捕獲することが法律で禁止されています。

たとえ床下で見つけたとしても、自分で捕まえたり駆除したりせず、専門業者へ相談してください。

道具で追い出す

棒や掃除道具などを使って追い払おうとすると、コウモリがパニックになって床下を飛び回り、予期せぬ場所に逃げ込む恐れがあります。

場合によっては、屋内に入り込んでしまうこともあるため注意が必要です。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが持つ寄生虫や感染症とは?危険な病気から身を守るための方法

「コウモリによる感染症や病気が心配…」「最近身体がかゆくて、寄生虫のせい?」 このような不安を抱えている方は少なくありません。 コウモリによる感染症は人にうつる可能性があり、発症すれば健康を脅かすなど ...

続きを見る

コウモリ駆除は鳥獣保護管理法で禁止されている

コウモリは「鳥獣保護管理法」により保護対象となっており、許可なく捕獲・傷つける行為は禁止されています。

違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるため注意してください。

床下で見つけた場合でも、自己判断で捕獲や駆除はできず、無理に接触すれば噛まれたりする恐れもあります。

異変に気づいた際は、自分で対応しようとせず、専門業者へ相談してください。

こちらもCHECK

-

-

なぜコウモリは鳥獣保護管理法の対象?捕獲するのはNG?

「コウモリが家の中や周辺に棲みついて困っている」 「健康被害や建物への影響が心配」といった状況はありませんか? この記事では、鳥獣保護法の基本からコウモリ駆除の具体的な方法、最適な時期や ...

続きを見る

床下にいるコウモリの追い出し方

コウモリの追い出しや駆除は、専門業者に任せるのが安全で確実です。

一方で、費用を抑えたいと考え、自分で対応を検討する人もいるでしょう。

自分で追い出しを行う場合は無理のない範囲で慎重に進め、以下の手順に沿って安全第一で対応してください。

床下にいるコウモリの追い出し方

- 点検口または通気口の確認

- 駆除道具を用意する

- 服装を整える

- 忌避剤を使用する

- ライトを付ける

- 清掃・消毒をする

①点検口または通気口の確認

まずは、床下の状況を確認するために、点検口や通気口があるかどうかをチェックしてください。

住宅によって設置されていなかったり、点検口があっても内部が狭くて入れないこともあります。

床下は暗く、空間がせまいため、前かがみになったり膝をつかないと動けない高さです。

換気が悪く、糞尿による衛生問題もあるため、自力での対処が難しいと感じたら専門業者に相談しましょう。

②駆除道具を用意する

自力で床下からコウモリを追い出すには、暗くて狭い空間での作業に備え、スプレーやライト、防護服などを事前に準備しましょう。

あわせて、再発防止のための忌避剤や侵入経路を塞ぐ道具も用意しておくと安心です。

③服装を整える

床下での追い出し作業や清掃中は、暗く狭い空間での作業になるうえ、糞尿による病原菌への感染や、突然飛び出してくるコウモリとの接触の危険があります。

安全かつ衛生的に作業を進めるためには、肌の露出を避け、長袖・長ズボン・手袋・マスク・ゴーグルなどで防護できる服装を整えてください。

安全のために準備しておくべき道具

- 保護ゴーグル

- 防塵マスク

- 作業着

防塵マスク

床下での作業では、乾燥したコウモリのフンやホコリが舞い上がりやすく、吸い込むことで健康被害につながる恐れがあります。

密閉された空間では粉じんがこもりやすいため、防塵マスクの着用は必須です。

病原菌や微細な粒子をしっかり防ぐため、顔にフィットする立体構造のものを選び、隙間ができないよう正しく装着してください。

保護ゴーグル

床下での清掃や忌避剤の散布中は、乾燥したフンの粉じんやホコリ、薬剤の飛沫が目に入る危険があります。

狭い空間では頭をぶつけたり、顔まわりに不意に接触することもあるため、目の保護は重要です。

飛来物や汚れから目を守るためにも、密着性の高い保護ゴーグルを装着し、隙間ができないように着用してください。

作業着

床下は高さが低く、腹ばいでの作業が基本となるため、衣類がホコリや糞尿で汚れやすいです。

使い捨ての作業着を着用しておけば、体をしっかり覆って汚れや病原菌との接触を防げます。

作業後は室内に持ち込まず、玄関先や屋外で脱いでそのまま廃棄し、シャワーや着替えで汚れを落とすようにしましょう。

④忌避剤を使用する

床下からコウモリを追い出すために忌避剤を使用します。

忌避剤は、コウモリの敏感な嗅覚に刺激を与え、不快感を与えてその場から離れさせる効果があります。

床下の通気口付近や基礎の隙間、フンが集中している場所など、コウモリが出入りしそうなポイントに設置しましょう。

害獣忌避剤屋根裏害獣ニゲール

植物由来の香りでコウモリの嗅覚を刺激し、不快感を与える設置型の忌避剤です。

効果範囲が広く、床下や屋根裏などに置くだけで使えます。

約3ヶ月間効果が持続し、フンによる悪臭やダニ・雑菌の発生も防ぎます。

⑤ライトを付ける

コウモリは暗く静かな場所を好むため、床下に明かりを当てることで居心地が悪くなり、棲みつきにくくなります。

センサー付きライトや常時点灯の小型ライトを設置することで、コウモリが寄りつきにくい環境を作れるうえ、再侵入防止にも効果的です。

LEDフラッシュライト

コウモリは落ち着いた環境を好むため、不規則に点滅するストロボタイプのライトは、床下を不快な空間に変え、棲みつきを防ぐのに有効です。

設置場所に合わせて、小型で長時間点灯できるタイプを選ぶと、狭い床下でも無理なく設置できます。

⑥清掃・消毒をする

コウモリを追い出したあとは、床下に残ったフンや尿を丁寧に拭き取り、清掃と消毒を行いましょう。

消毒液は直接スプレーせず、ペーパーや雑巾に染み込ませてから拭き取るのが基本です。

そのまま噴射すると、乾燥したフンの粉じんが舞い上がり、空気中に広がって感染症の原因になる恐れがあります。

清掃後は使用したペーパーや雑巾を密閉袋に入れて処分し、使用した道具や手指も消毒・洗浄してから作業を終えてください。

消毒用エタノール

消毒用エタノールは、床下に残ったコウモリのフンや尿の除菌・消臭に効果的で、

アルコール成分がウイルスや細菌を分解しやすく衛生管理に適しています。

こちらもCHECK

-

-

コウモリ駆除に必要な道具には何がある?トータル費用も紹介!

コウモリが自宅に棲みつくと、糞や尿による悪臭や衛生面での問題が発生しやすくなります。 コウモリの身体からダニやウイルスを媒介する可能性もあり、放置すると健康を損ねたり病気を発症したりしてしまうかもしれ ...

続きを見る

床下にコウモリが再び棲みつかないための対策方法

コウモリを床下から追い出しただけでは根本的な解決にはならず、時間が経つと再び同じ場所に戻ってくる可能性もあります。

再発を防ぐためには、コウモリが寄りつきにくい環境を整え、侵入されない対策をしましょう。

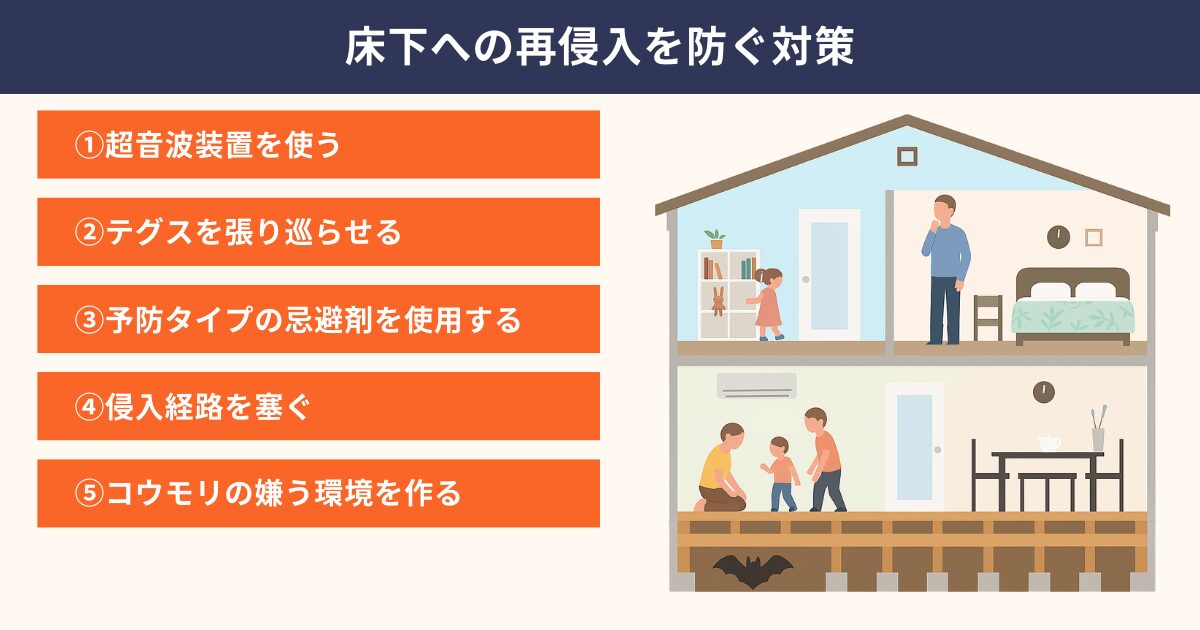

床下にコウモリが再び棲みつかないための対策方法

- 超音波装置を使う

- テグスを張り巡らせる

- 予防タイプの忌避剤を使用する

- 侵入経路を塞ぐ

- コウモリの嫌う環境を作る

①超音波装置を使う

コウモリは特定の高周波音を嫌うため、超音波装置を使って床下を不快な空間にすることで、再び棲みつくのを防げます。

センサー付きタイプであれば、人の手をかけずに自動で作動し、手間もかかりません。

超音波装置

超音波装置は、コウモリが嫌がる高周波音を発生させることで、床下への侵入や定着を防ぐアイテムです。

電池式で、2〜3ヶ月ほど設置したまま使用できます。

超音波装置の主な効果

- コウモリが嫌がる音で、床下に寄りつきにくくなる

- 常時または感知式で作動し、追い出しと再発防止に役立つ

- 薬剤を使わず、設置後は手間がかからない

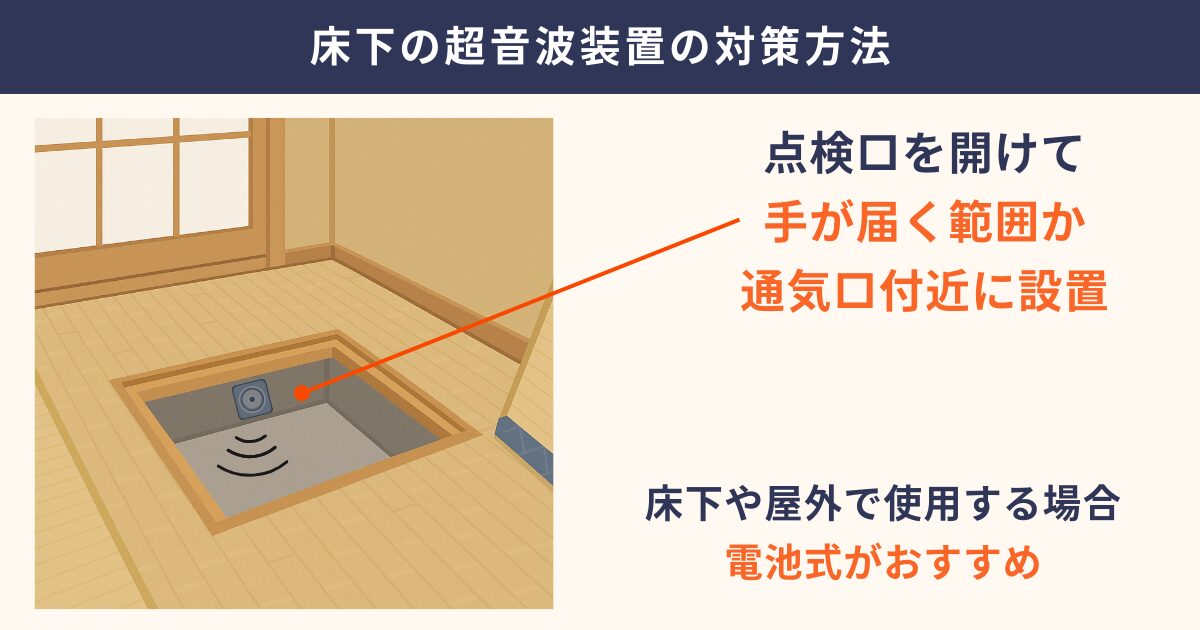

床下の超音波装置の対策方法

床下に超音波装置を設置する際は、コウモリが出入りしやすい通気口や基礎の隙間付近が効果的です。

ただし、床下に深く入り込むのは危険が伴うため、点検口を開けて手が届く範囲に設置するのが、無理なく対応できる方法としておすすめです。

音が遮られないように開けた方向に向けて設置し、装置の前に障害物がないか確認してください。

乾電池式の製品を選び、電源の確保も忘れないようにしましょう。

こちらもCHECK

-

-

コウモリ対策に超音波は効果ある?超音波対策の実力と注意点を解説

「コウモリが家に住みついて困っている」 そのようなときに超音波で追い出せると聞けば、一度は試してみたくなるものです。 実際、コウモリは自分自身も超音波を使って飛び回る生き物で、人間が発する音にも敏感に ...

続きを見る

②テグスを張り巡らせる

テグスはコウモリの飛来や侵入経路を妨ぐのに役立ちます。

細くて目立ちにくいため住宅周辺でも使いやすく、床下の隙間や通気口付近にも設置しやすいのが特徴です。

高儀(Takagi) 畑サイクル 防鳥びっくりテグス

コウモリにも対応可能な防鳥用テグスで、細くて設置しても目立たず、家まわりにも違和感なく使えます。

テグスの主な特徴

- 細くて透明で目立たない

- 引っかかりやすく、コウモリの接近を防ぐ

- エコーロケーションの妨害効果がある

- 床下の通気口周辺にも設置しやすい

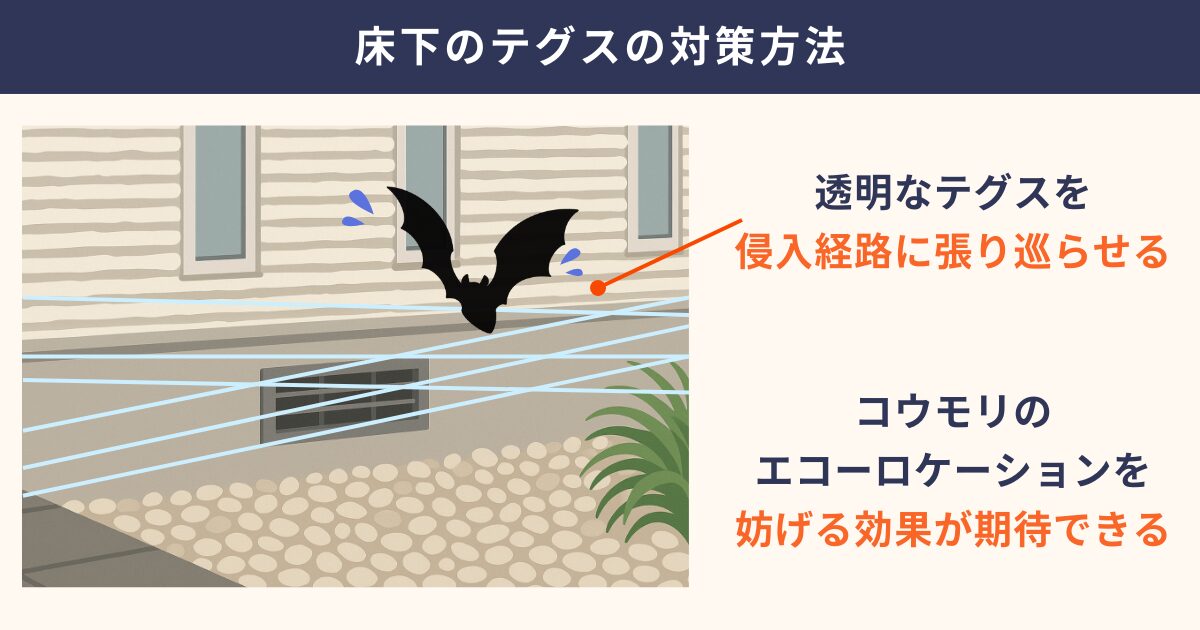

床下のテグスの対策方法

テグスは、床下の通気口や基礎の隙間など、コウモリの出入りが疑われる箇所の手前に張り巡らせてください。

釘やフックなどを使い、コウモリが飛来・侵入しにくいように、複数本を高さに変化をつけて水平に張るのが効果的です。

たるみがあると効果が弱まるため、テンションをかけてピンと張るようにしましょう。

③予防タイプの忌避剤を使用する

コウモリの再侵入を防ぐには、継続的に香りを放つ予防タイプの忌避剤を使うのも有効です。

床下に直接設置できるタイプであれば、追い出し後の再来対策として手軽に取り入れられます。

SHIMADA コウモリ寄せつけない! 忌避剤

SHIMADAの忌避剤は、置くだけで使えるシンプルな設置型タイプ。

床下の通気口周辺や、フンが落ちていた場所の近くに設置することで、コウモリが嫌がる香りがじわじわと広がり、再び寄りつくのを防げます。

刺激臭が強すぎないため、住宅密集地でも扱いやすく、金網・超音波・ライトなどの物理対策と組み合わせることで、予防効果が高まります。

忌避剤の主な効果

- コウモリが嫌がる香りで床下周辺への接近を防ぐ

- 設置型で火やスプレーを使わず、安全に使える

- 他の再発防止策と組み合わせやすく、長期的な対策に向いている

④侵入経路を塞ぐ

コウモリの侵入を防ぐためには、通気口や基礎の隙間など、床下まわりの開口部を物理的に塞ぐ対策が欠かせません。

再び入り込まれないよう、隙間のサイズや形状に合った素材を使って、塞ぎましょう。

Chosenal ステンレス金網

ステンレス製の金網は、必要なサイズにカットしたり丸めて使えるため、床下の複雑な隙間にも柔軟に対応できます。

通気性を保ちつつ侵入を防げるうえ、錆びにくいため湿気の多い床下にも適しています。

金網の主な効果

- コウモリの侵入を物理的に塞ぐ

- 通気性を保ちつつ、内部の密閉性を向上できる

- 床下の通気口や基礎の隙間など、複雑な形状の補強にも対応可能

- 屋外使用でも劣化しにくく、設置後も見た目が目立ちにくい

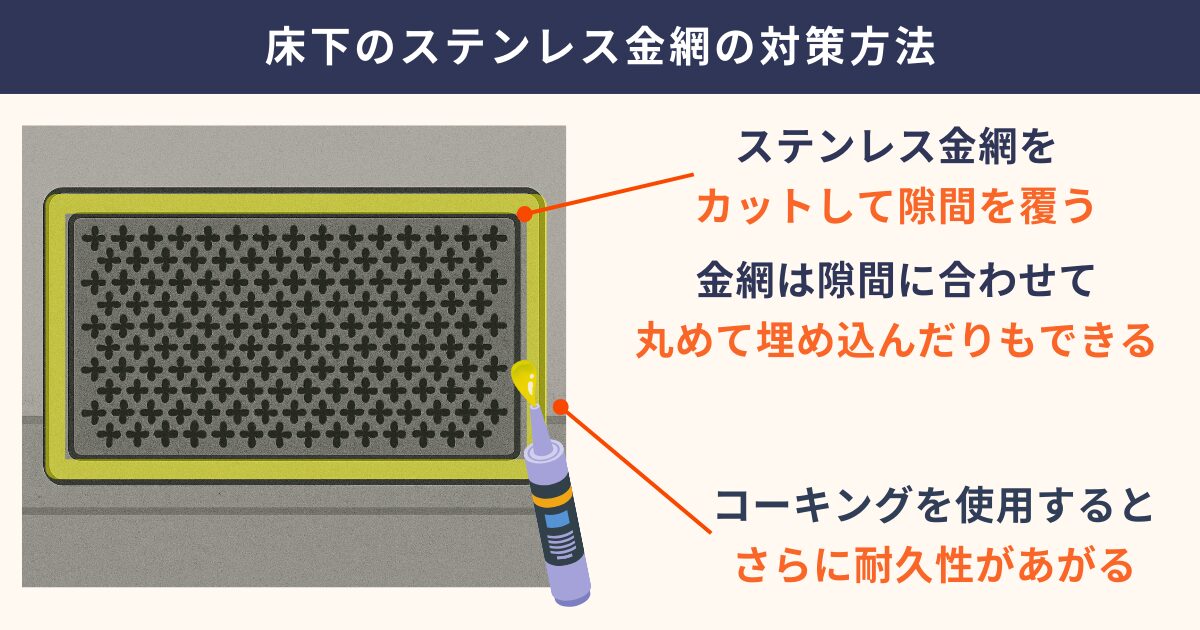

床下のステンレス金網の対策方法

通気口や隙間のサイズに合わせて金網をカットしましょう。

金網は柔軟性があるため、わずかな段差や曲面にもフィットさせやすく、丸めて隙間に埋めると効果的です。

金網の周囲をコーキング剤などで固定すれば、隙間を完全に塞ぎつつ強度も高まります。

虫や他の小動物の侵入防止にもつながるため、再発防止策として取り入れてみてください。

⑤ コウモリの嫌う環境を作る

コウモリは強い香りや刺激のあるにおいを嫌う傾向があります。

床下に直接設置することは難しくても、通気口の外側や周辺環境にコウモリが嫌がる要素を加えることで、寄りつきにくい状態をつくることが可能です。

ハーブ苗

強い香りを発するハーブは、コウモリが近づくのを防ぐ自然な対策として効果が期待できます。

苗は初心者でも育てやすく、プランターに植えて通気口の近くなどに置くだけです。

景観を損なわず、他の植物との組み合わせも楽しめるため、住まいの雰囲気を壊さずにコウモリ対策ができます。

ハーブ苗の主な効果

- 強い香りでコウモリが近づきにくくなる

- 通気口や外壁沿いに設置でき、床下にも香りが届きやすい

- 育てやすく、ナチュラルな見た目で景観になじみやすい

こちらもCHECK

-

-

コウモリが嫌う植物とは?効果的なハーブ5選と再来防止策を解説

「コウモリ対策にハーブが効くって聞いたけど、本当に効果あるの?」 植物の香りで追い払えるなら、薬剤より安心で、見た目も悪くないという理由で検討している方もいるのではないでしょうか。 実際、ミントやハッ ...

続きを見る

床下の点検口があっても危険!コウモリ駆除はプロへ依頼

床下は日常的に確認しにくく、気づいたときにはすでにコウモリが棲みついているケースも少なくありません。

点検口や通気口があれば、内部の様子を自力で目視することは可能ですが、実際に入り込んで駆除や清掃を行うのは危険です。

床下のコウモリ駆除は、構造面と衛生面の両方で危険を伴うため、専門業者に任せるのが最も安全かつ確実な方法といえます。

被害が広がる前に、できるだけ早めに専門家へ相談してください。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの正しい駆除方法をプロが徹底解説!放置の危険性や業者の費用相場を紹介

「天井からパタパタ音がする」 「ベランダに黒い糞が落ちていて心配」 こうした違和感は、コウモリが棲みついてるサインかもしれません。 放置すると糞尿による悪臭や健康被害、家の破損につながる恐れがあります ...

続きを見る