「ベランダの隅に黒い糞が落ちていた」「換気扇の奥から羽音がする」

「近隣の部屋にコウモリが棲みついていそう」

異変に心当たりがあるならコウモリが棲みついているかもしれません。

アパートやマンションなどの集合住宅でも、コウモリは隙間から侵入し、悪臭やダニ・菌の拡散といった被害を引き起こします。

放置すれば、隣人トラブルや管理会社とのやり取りといった問題に発展することも。

特にベランダは、共用スペースにあたることが多く、住人の判断で勝手に駆除できない場所のひとつです。

この記事では、アパートやマンションなどの集合住宅にコウモリが棲みつく理由から追い出し方法、管理会社へ連絡すべきタイミングまで解説しています。

このような方におすすめ

- ベランダや換気扇付近でコウモリらしき気配を感じた方

- 隣人のベランダ周辺でコウモリを見かけた方

- どこまでが自分の管理範囲なのか分からず困っている方

- 管理会社に連絡すべきか迷っている方

- 自分でコウモリ対策をしたいが方法がわからない方

どこまでが自分のスペース?専用部と共用部の違い

賃貸アパートやマンションには専有部と共用部があり、管理の責任が異なります。

専有部とは、賃貸契約により住人が単独で使用できる範囲を指し、居室内部の床、壁、天井、玄関の内側などが該当します。

一方、建物全体の構造部分や配管スペース、廊下、エレベーター、外壁などは共用部にあたり、住人全体で共有されているスペースです。

ベランダやバルコニー、サッシは専用使用が認められた共用部分とされることが多く、借主が自由に使用できるものの、勝手に改修や工事などを行えません。

専用使用部分にあたるかどうかは、賃貸借契約書や重要事項説明書で確認できるため、気になる方は事前に内容をチェックしておきましょう。

部屋の中は専有部分にあたる

賃貸物件における専有部分とは、住人が単独で使用・管理できるエリアを指します。

具体的には、室内の床や壁、天井、トイレや浴室、玄関ドアの内側などが該当します。

これらの範囲で発生した不具合やトラブルについては、原則として入居者本人が修理・対応する責任を負うことになります。

共用部分は法定と規約の2つに分類される

マンションやアパートの共用部分は、法定共用部分と規約共用部分の2種類があります。

法定共用部分とは、法律で決められた共有スペースのことで、廊下、階段、エレベーター、建物の骨組みなどです。

一方、規約共用部分は、所有者で決めて共有する場所のことで、駐車場や庭、管理人室などが当てはまります。

共用部分は、所有者で構成される管理組合で運用されており、住人が勝手に変更はできません。

変更には、管理組合の総会で、区分所有者および議決権の4分の3以上の賛成が必要になります。

共用部か専有部かは区分所有法により定められている

建物の構造部分や配管、廊下、階段、エレベーター、外壁などは共用部分とされ、建物全体の所有者や管理会社が管理責任を負う範囲です。

この線引きは区分所有法という法律によって定められており、個人の判断で勝手に手を加えることはできません。

参考

ベランダや窓のトラブル、勝手に直してもいいの?

ベランダや窓などは専用使用部分と呼ばれ、自分だけが使えるスペースですが、法的には建物の共用部分にあたります。

たとえ専用で使えても、独断でリフォームや駆除を行うことはできません。

例えば、窓ガラスを遮光タイプに交換したい場合も、管理組合に相談し、許可を得る必要があります。

バルコニーでのガーデニングや物干しなどが規約で禁止されているケースもあるので、契約時に受け取った規約や管理会社に確認しましょう。

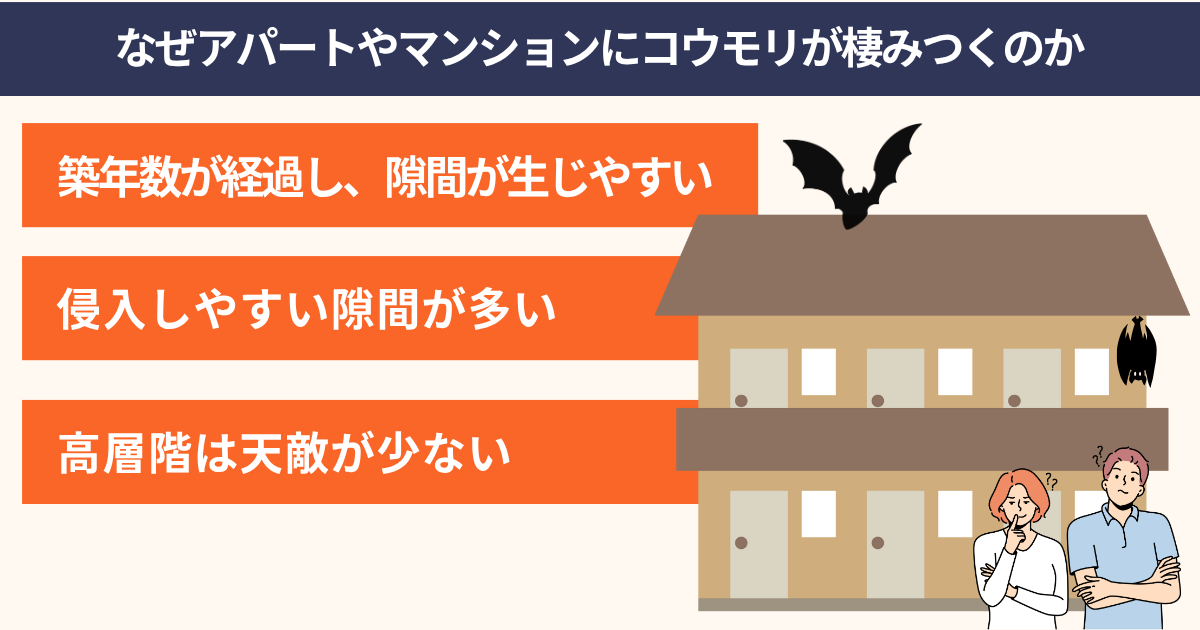

なぜアパートやマンションにコウモリが棲みつくのか

アパートやマンションなどの集合住宅は、配管や配線のための隙間や外部とつながる開口部が多く、コウモリが侵入しやすい構造になっています。

上階は猫やカラスなどの天敵が近づきにくいことから、コウモリにとって好都合な環境になりやすいです。

築年数の経過した物件では外壁や設備まわりに隙間ができやすく、こうした構造的な特徴がコウモリの侵入・定着を招いています。

アパートやマンションにおけるコウモリが棲みつきやすい場所

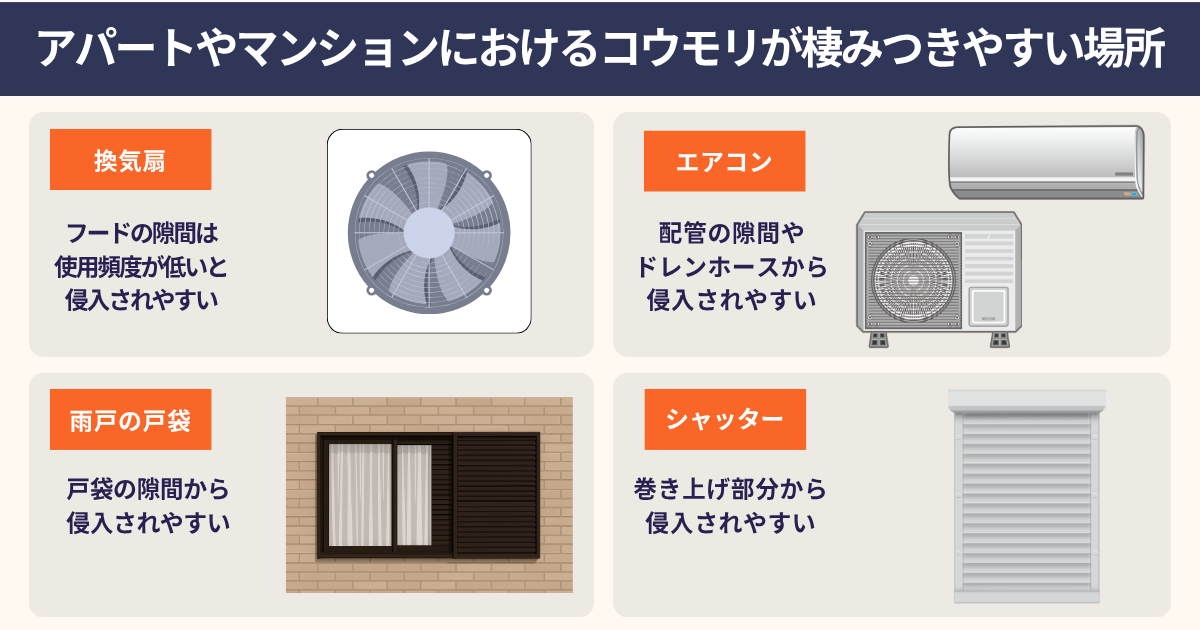

集合住宅では、換気扇やエアコン、雨戸の戸袋などにコウモリが棲みつきやすい傾向があります。

アパートやマンションにおけるコウモリが棲みつきやすい場所

- 換気扇

- エアコン

- 雨戸の戸袋

- シャッター

換気扇

換気扇の外側にあるフードの隙間は、使用頻度が低いと音や振動が少なく、コウモリにとって安心して棲みつける場所になります。

糞が溜まったり、異臭が発生することで発見されるケースが多い場所です。

エアコン

エアコンは配管の隙間やドレンホースから侵入されやすく、暗くて暖かいためコウモリのねぐらになりやすいです。

古い設備では、配管まわりのパテが経年劣化により剥がれやすくなっており、隙間からコウモリが侵入するケースが多く見られます。

雨戸の戸袋

雨戸を収納する戸袋は、外からの視線が届かず、長期間開け閉めしないと内部に糞が蓄積されやすい場所です。

コウモリにとって静かで安全な環境が保たれるため、マンションやアパートでも棲みつくことがあります。

シャッター

シャッターの収納ボックス内は、巻き上げ構造によって外から見えにくい空間であり、コウモリの隠れ場所として利用されやすいです。

日常的にシャッターを動かさない住宅では、人の気配が伝わりづらく、長期間気づかれずに棲みつかれる恐れがあります。

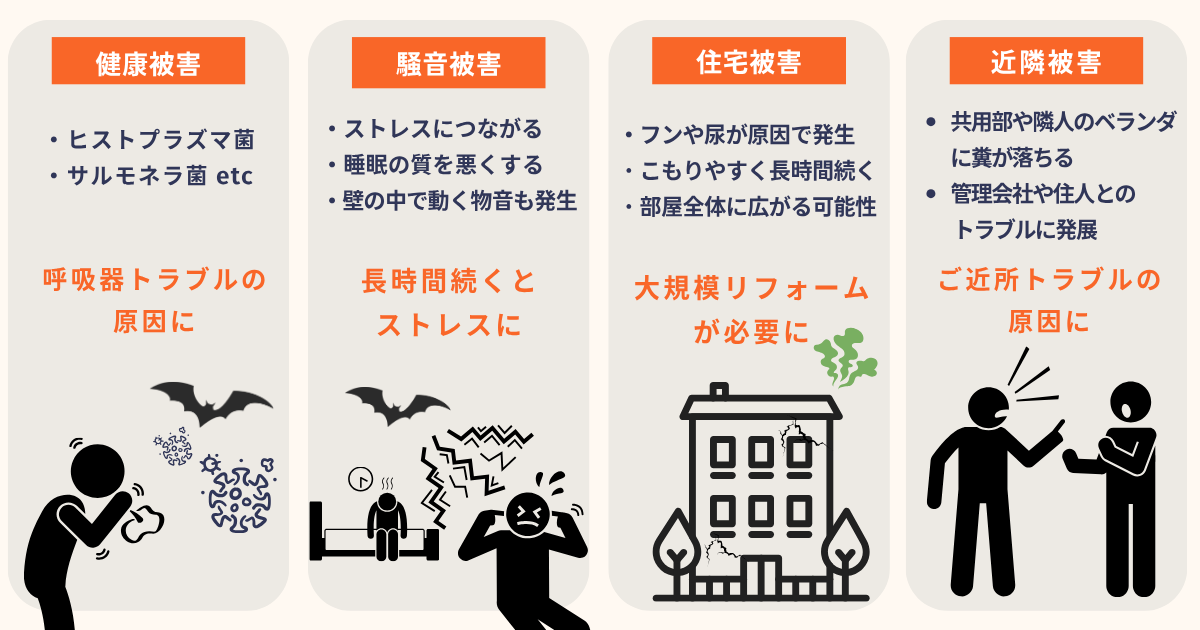

アパートやマンションにコウモリが棲みつくと起こる被害

コウモリが集合住宅に棲みつくと、住環境にさまざまな悪影響を及ぼします。

健康面や騒音、建物の劣化、近隣との関係にまで問題が波及する恐れがあります。

アパートやマンションにコウモリが棲みつくと起こる被害

- 健康被害

- 騒音被害

- 住宅被害

- 近隣被害

健康被害

コウモリの糞尿にはヒストプラズマ菌、狂犬病ウイルスなどが含まれていることがあり、乾燥して空気中に舞うと、感染症を発症する恐れがあります。

小さい子どもや高齢者、基礎疾患のある方は重症化する危険性が高いため見過ごせない問題です。

| コウモリのフンに含まれる病原菌・寄生虫 | |||

| 病原菌 | 感染症名 | 主な症状 | 参照元 |

| ヒストプラズマ菌 | ヒストプラズマ症 | 発熱、咳、倦怠感、呼吸器困難など | 岩手感染症情報センター |

| サルモネラ菌 | サルモネラ感染症 | 腹痛、下痢、発熱 | JUMA-Vet |

| レプトスピラ菌 | レプトスピラ症 | 発熱、頭痛、筋肉痛など、重篤化すると腎不全や肝障害を伴う黄疸が発生する | J-Stage |

| 狂犬病ウイルス | 狂犬病 | 発熱、神経症状、倦怠感など、発症するとほぼ100%死亡する | 国立感染症研究所 |

| ニパウイルス | ニパウイルス感染症 | 発熱、頭痛、嘔吐、急性脳炎症状など 致死率が高い |

理化学研究所 |

| リッサウイルス | リッサウイルス感染症 | 狂犬病に似た神経症状など、進行すると中枢神経障害が起きる | 岩手県感染症情報センター |

| SARS関連コロナウイルス | SARS | 発熱、筋肉痛など、重篤化すると急性呼吸窮迫症候群を起こす | 理化学研究所 |

騒音被害

換気口などにコウモリが棲みつくと、羽ばたく音や鳴き声が聞こえるようになります。

コウモリは、夜行性のため深夜から明け方にかけて活動が活発になり、睡眠の妨げになることも。

住宅被害

コウモリの糞尿は、アパートでは天井裏に侵入されやすく、断熱材や木材の腐食や悪臭の原因となることがあります。

鉄筋コンクリート造のマンションであっても油断はできず、ベランダの軒天井や換気口、配管スペースなどから侵入され、建材が汚損する可能性があります。

放置すれば腐敗が進み、高額な修繕費が発生するため、早めの対応が重要です。

近隣被害

共用部や隣人のベランダに糞が落ちると周囲にも被害が広がり、近隣から苦情や管理会社とのトラブルに発展する場合があります。

トラブルが長引けば、周囲との関係が悪化し、居住環境そのものがストレスの原因になることもあります。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの被害を画像、グラフ付きで解説!対策方法やNG行為とは?

コウモリが家に棲みつくと、糞尿による悪臭や汚染、感染症などさまざまな被害をもたらすことがあります。 早めに対策を取らなければ、被害はどんどんと拡大していくかもしれません。 本記事では、家に棲みつきやす ...

続きを見る

集合住宅ならではのコウモリトラブル

集合住宅では、建物全体の構造や住人の多さから、個人だけでは対処しきれないコウモリ被害が起きやすい環境にあります。

共用部での被害や隣人との関係が絡む場合は対応が複雑になるため、まずは状況を正確に把握することが重要です。

集合住宅ならではのコウモリトラブル

- 自身の部屋に棲みついてしまった

- 隣のベランダにコウモリが飛来している

- アパートやマンションの入り口や共用部に糞が落ちている

自身の部屋に棲みついてしまった

コウモリが共用部分ではなく専有部分である自室内に侵入し、窓の隙間や換気口から入り込んで室内に棲みついていたというケースです。

近隣の住人からコウモリ被害でクレームが入る可能性があるため、早期の解決が必要です。

室内は借主の管理範囲となりますが、事前に管理会社や大家さんへ連絡をし、自身で駆除を行うか、専門業者に依頼するかを判断する必要があります。

隣のベランダにコウモリが飛来している

集合住宅では、他人のベランダに棲みついたコウモリが自宅付近を飛び回ることがあります。

飛び回っている姿や、羽音が頻繁に聞こえる場合は巣が近くにある可能性が高いです。

ベランダに干していた洗濯物が糞尿で汚れてしまった、異臭がするなど住民トラブルに発展する可能性があります。

アパートやマンションの入り口や共用部に糞が落ちている

アパートやマンションのエントランス、階段、廊下などの共用部に黒い糞が落ちている場合は、天井裏や換気口などにコウモリが棲みついている可能性があります。

糞尿は乾燥すると菌やウイルスを含んだ粉じんとなって広がることがあり危険です。

共用部での被害は他の住人にも影響を及ぼします。

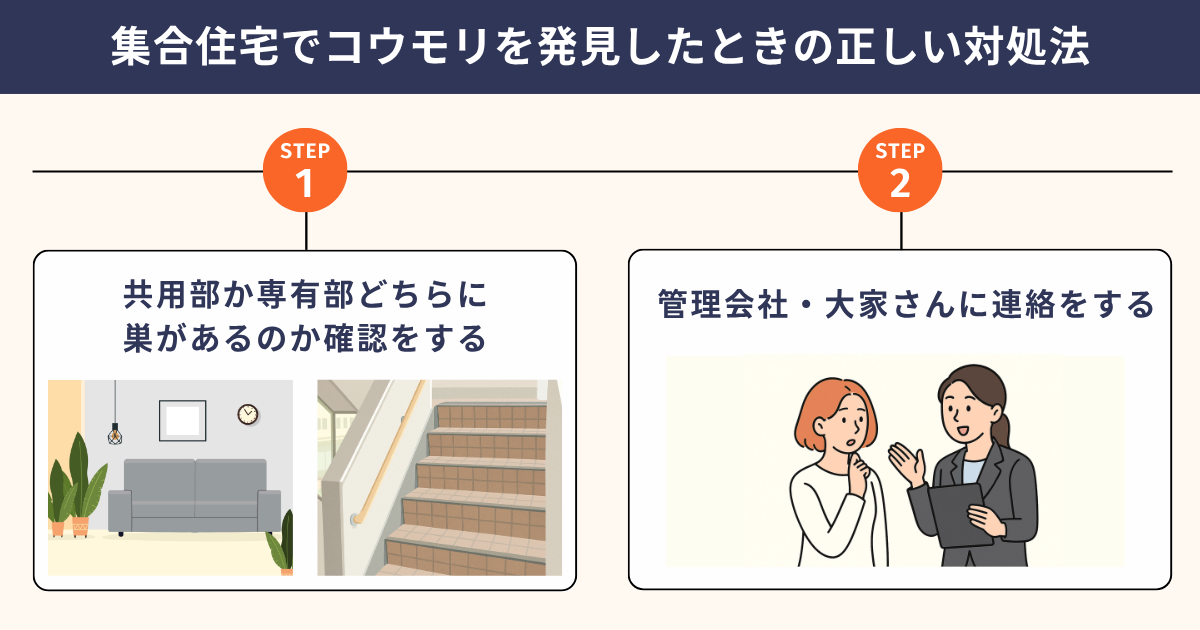

集合住宅でコウモリを発見したときの正しい対処法

集合住宅でコウモリを見つけた場合、状況を確認し、対応の優先順位を整理することが大切です。

専有部と共用部で対応方法が異なるため、判断を誤ると対応が遅れ、被害が拡大する恐れがあります。

集合住宅でコウモリを発見したときの正しい対処法

- 共用部か専有部どちらに巣があるのか確認をする

- 管理会社・大家さんに連絡をする

①共用部か専有部どちらに巣があるのか確認をする

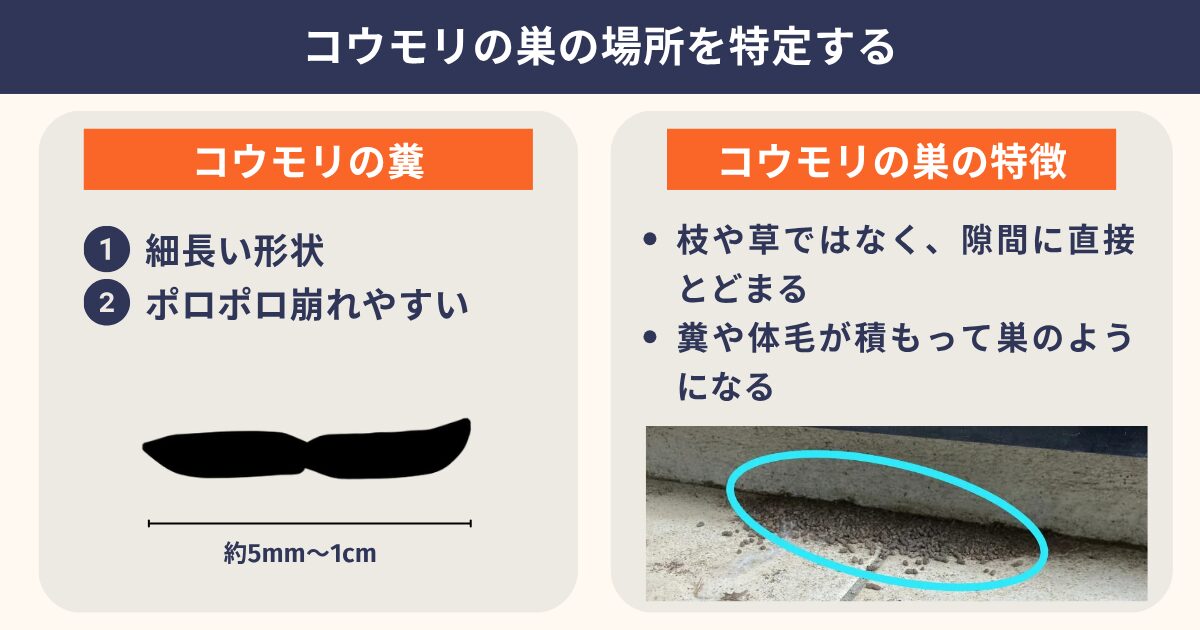

コウモリは鳥のように枝や木に巣をつくるのではなく、糞尿や体毛が蓄積して巣のような状態になり、見つかった場所がどこにあたるかによって対応方法が変わります。

共用廊下・階段・天井裏など、建物全体に関わる場所で見つかった場合は、共用部とされます。

一方、居室内の換気扇やエアコンの室内機まわりなど、室内設備に関わる箇所は、原則として専有部に該当します。

ただし、エアコンの配管の貫通部や室外機などは共用部と判断される場合もあり、判断が難しい場合もあります。

ベランダやサッシは専用使用権付きの共用部分とされることがあり、住人が自由に使える場所でも、勝手に工事や駆除はできません。

判断に迷う場合は、無理に対応せず、まずは管理会社や大家さんに報告・相談してください。

②管理会社・大家さんに連絡をする

発見場所や被害状況を把握したら、共用部であれば管理側が対応するため、速やかに管理会社や大家さんに連絡しましょう。

専有部や判断が難しい場合は、誤った対応を防ぐためにも、自己判断で駆除を行う前に管理側へ状況を共有してください。

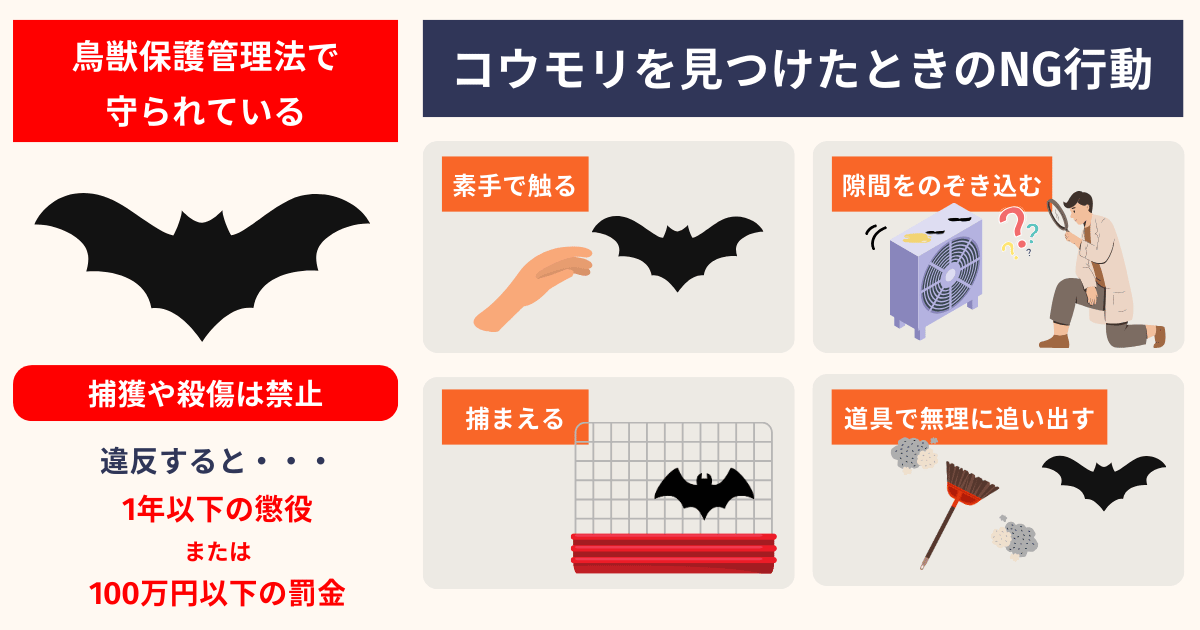

コウモリを見つけたときのNG行為

集合住宅でコウモリを発見した際に安易に対処すると、健康被害や法的トラブルを招く恐れがあります。

以下のような行動は避け、無理をせず冷静に対応してください。

コウモリを見つけたときのNG行為

- 素手で触る

- 隙間をのぞき込む

- 捕まえる

- 道具で追い出す

素手で触る

コウモリには狂犬病ウイルスやヒストプラズマ菌などの病原体が付着している場合があり、引っかかれたりすると、感染症にかかる危険性があります。

糞尿が乾燥して手や衣服に付着した場合も、間接的にウイルスが体内に入る危険があるため、素手では触れないようにしてください。

隙間をのぞき込む

ベランダの換気口や戸袋、シャッター内部などの狭い隙間にコウモリが潜んでいる場合、無理にのぞき込むのは危険です。

突然飛び出してくることがあり、驚いて転倒したり、粉じんを吸い込む恐れがあります。

アパートやマンションでは高所となるケースが多く、落下や重大な事故につながるため、自分での対処は避けてください。

捕まえる

野生動物であるコウモリは鳥獣保護管理法により保護されており、自宅のバルコニーやベランダ、換気扇まわりで発見しても、許可なく捕獲することは法律で禁じられています。

捕獲や駆除は、罰則の対象となる可能性もあるため、適切な手順で対応しましょう。

道具で追い出す

ホウキや棒などで無理に追い払おうとすると、コウモリが暴れて室内を飛び回ったり、物陰に逃げ込んで捕まえにくくなることがあります。

換気扇や雨戸の内部に潜り込まれると、清掃や消毒がより困難になり、被害が長期化することも。

強引に追い出すのではなく、落ち着いて状況を把握し、適切な方法で対応してください。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが持つ寄生虫や感染症とは?危険な病気から身を守るための方法

「コウモリによる感染症や病気が心配…」「最近身体がかゆくて、寄生虫のせい?」 このような不安を抱えている方は少なくありません。 コウモリによる感染症は人にうつる可能性があり、発症すれば健康を脅かすなど ...

続きを見る

鳥獣保護管理法におけるコウモリの扱い

コウモリは、鳥獣保護管理法により保護されており、マンションやアパートのベランダや換気扇の周辺に棲みついていたとしても、許可なく捕獲・駆除を行うことは法律で禁止されています。

法律に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があり、個人の判断は危険です。

集合住宅の場合、住人が勝手に工事や薬剤散布を行うことも管理規約違反になる可能性があります。

発見時は速やかに管理会社や大家さん、専門の害獣駆除業者に相談してください。

こちらもCHECK

-

-

なぜコウモリは鳥獣保護管理法の対象?捕獲するのはNG?

「コウモリが家の中や周辺に棲みついて困っている」 「健康被害や建物への影響が心配」といった状況はありませんか? この記事では、鳥獣保護法の基本からコウモリ駆除の具体的な方法、最適な時期や ...

続きを見る

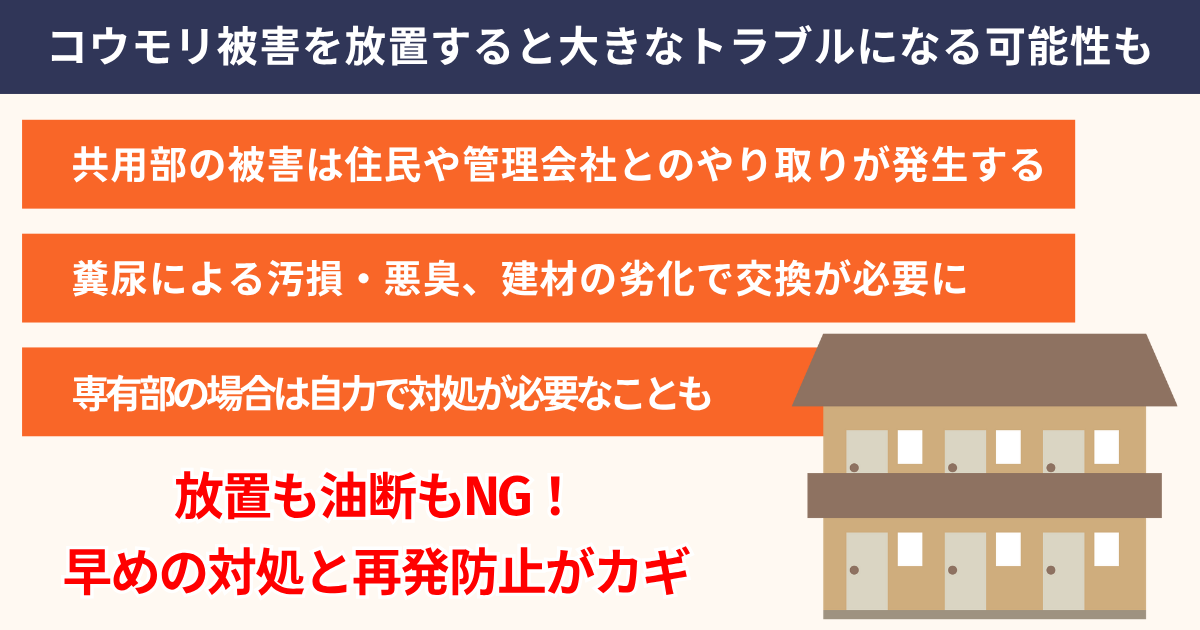

コウモリ被害を放置すると大きなトラブルになる可能性も

コウモリによる被害は、糞尿による汚損、劣化による建材の交換といった大がかりな工事が必要になる場合があります。

共用部の被害は住民トラブルや管理会社とのやり取りが発生し、負担が増えるため、

早期発見と迅速な対応が建物の損傷や人間関係の悪化を防ぐ上で重要です。

賃貸でも専有部なら自分で対処するのもあり?

コウモリが専有部に棲みついている場合は自力での対処も可能であり、衛生面や安全面のリスクを避けるために、事前の準備が大切です。

忌避剤の使用や侵入経路の封鎖を検討する際は、あらかじめ管理会社や大家さんに報告しておくと、トラブルを回避しやすくなります。

集合住宅におけるコウモリの追い出し方

マンションやアパートでコウモリを発見した場合は、無理に追い出そうとせず、まずは管理会社や大家さんに報告しましょう。

賃貸物件では、共用部と専有部の区別が難しく、契約内容によっては住人が勝手に駆除できない場合があります。

物件の管理者に状況を伝えたうえで、許可を得てから、専門業者への相談をしてください。

特に2階以上でベランダや室外機まわりの駆除を行う場合は高所作業となり、転落などの危険を伴います。

安全のためにも、自力での対応は避けるのが賢明です。

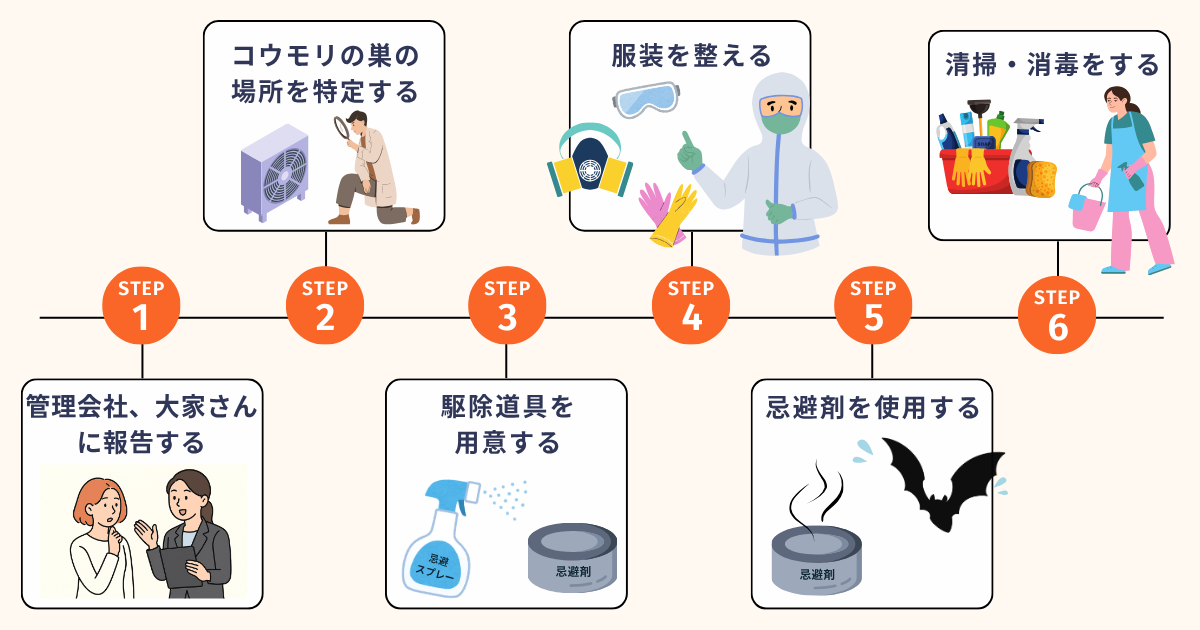

集合住宅におけるコウモリの追い出し方

- 管理会社、大家さんに報告する

- コウモリの巣の場所を特定する

- 駆除道具を用意する

- 服装を整える

- 忌避剤を使用する

- 清掃・消毒をする

①管理会社、大家さんに報告する

集合住宅でコウモリを見つけた場合、管理会社や大家さんへの報告を行いましょう。

賃貸物件では、どこまでが住人の管理範囲か明確でないことがあるため、勝手な駆除や改修はトラブルのもとになります。

ベランダや配管まわりなど、共用部にあたる可能性がある場所では、住人が手を出せない場所も多いです。

対応を進める前に、状況を伝えつつ、指示を仰ぐようにしましょう。

②コウモリの巣の場所を特定する

コウモリが棲みついているかどうかを確かめるには、パサパサ、バサバサといった羽ばたき音や、黒くて細長いフンが落ちていないかを手がかりにします。

ベランダの隅や換気口のまわりなど、怪しい場所があれば、明るい時間帯に確認してみましょう。

以下のような箇所は、棲みつきやすいポイントです。

棲みつきやすいポイント

- シャッターの巻き上げボックス内

- 雨戸の戸袋

- 換気扇のフードまわりやダクトの隙間

- エアコンの配管取り込み口やドレンホース付近

- ベランダ天井や手すりの裏側

どの場所も光があまり入らず、狭く外敵から身を隠しやすいため、コウモリにとっては快適な環境になります。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの対策を場所ごとに徹底解説!巣の見た目や家で被害が出やすい箇所のチェック方法

「コウモリが家に住みついたかもしれない」 そのような不安を感じていませんか? 屋根裏や軒下から羽音がしたり、糞のようなものを見つけた場合、 コウモリが巣を作っているサインかもしれません。 コウモリは病 ...

続きを見る

③駆除道具を用意する

アパートやマンションなど集合住宅でコウモリを駆除する場合、作業前に道具を準備しておきましょう。

コウモリの巣ができやすい換気口や雨戸の戸袋、シャッターボックスなどの狭い場所で作業することが多いため、軽装よりも作業着や長袖・長ズボンの服装が適しています。

ニオイや音が近隣に影響する可能性もあるため、早朝や深夜を避け、日中に作業を行ってください。

こちらもCHECK

-

-

コウモリ駆除に必要な道具には何がある?トータル費用も紹介!

コウモリが自宅に棲みつくと、糞や尿による悪臭や衛生面での問題が発生しやすくなります。 コウモリの身体からダニやウイルスを媒介する可能性もあり、放置すると健康を損ねたり病気を発症したりしてしまうかもしれ ...

続きを見る

④服装を整える

集合住宅でコウモリの追い出し作業を行う際は、衛生面と安全性に配慮する必要があります。

糞やホコリを吸い込んだり、肌に付着したりするのを防ぐため、防護マスク・手袋・長袖長ズボンを着用してください。

周囲に住人がいる環境での作業になるため、服装は動きやすく、作業後にすぐ洗濯や処分ができるものを選びましょう。

安全のために準備しておくべき道具

- ゴーグル

- マスク

- 作業着

防塵マスク

集合住宅では、シャッターや換気口などの狭い場所に糞が溜まることが多く、清掃時に粉じんが舞い上がると健康被害を引き起こす可能性があります。

感染症対策のため、顔に密着する立体構造で隙間のない防塵マスクを着用し、十分な対策を行ってください。

保護ゴーグル

シャッター周辺や換気扇まわりなど、狭い場所での作業では、糞の粉じんや忌避剤の飛沫が目に入る場合があります。

目を守るために、顔に密着するタイプの保護ゴーグルを着用し、隙間のないように装着してください。

作業着

ベランダや共用部での清掃作業では糞やホコリが付着しやすいため、肌を覆う長袖・長ズボンや使い捨て作業着の着用が効果的です。

作業後は屋内に汚れを持ち込まないよう、屋外で脱いで廃棄しましょう。

手洗いやうがい、着替えも忘れずに行い、衛生管理を徹底してください。

⑤忌避剤を使用する

アパートやマンションでコウモリを追い出すには、刺激のある臭いで寄せつけない忌避剤の使用が効果的です。

ベランダの換気口や雨戸の戸袋、シャッターの巻き取り部などは、管理会社がすぐに対応できないこともあるため、まずは自衛策としてスプレーの活用を検討しましょう。

忌避スプレーは、コウモリの嗅覚を刺激して自ら離れていくよう促すもので、物理的な接触を避けながら安全に対処できます。

スプレーの向きには注意が必要で、屋外から室内方向へ噴射すると、かえってコウモリが室内へ逃げ込む可能性があるため、室内側から外に向かって噴射してください。

ベランダのような共用部に該当する場所で使う場合は、事前に管理会社に確認を取りましょう。

イカリ消毒 スーパーコウモリジェット

スーパーコウモリジェットは、ハッカの香りでコウモリの嗅覚を刺激し、不快感を与えて自然に追い出すスプレータイプの忌避剤です。

細かいミスト状に拡散するため、雨戸の戸袋やシャッター内部など、集合住宅でよく見られる狭い隙間にも届きやすいです。

こちらもCHECK

-

-

コウモリ忌避剤の種類と使い方、効果を徹底解説!場所別のおすすめ対策5選

家の天井裏やベランダにコウモリが棲みついてしまい、「追い出したいけどどうしたらいいの?」と悩んでいませんか。 コウモリは鳥獣保護管理法で守られているため、捕獲や殺傷は禁止されています。 そこで追い出し ...

続きを見る

⑥清掃・消毒をする

コウモリを追い出したあとは、ベランダや換気口まわりに残った糞や尿、体毛などを丁寧に清掃・消毒しましょう。

放置すると悪臭や病原菌・ダニが拡散し、健康被害だけでなく隣接住戸への影響にもつながりかねません。

消毒用エタノール

消毒用エタノールはスプレー式で手軽に使え、拭き取り後も臭いが残りにくいため、住戸内や隣接スペースへの配慮が必要なマンション・アパートでの使用に適しています。

飛散を防ぐために、スプレーする際は雑巾やペーパーにあらかじめ染み込ませてから拭き取ってください。

コウモリを二度と寄せつけないための予防対策

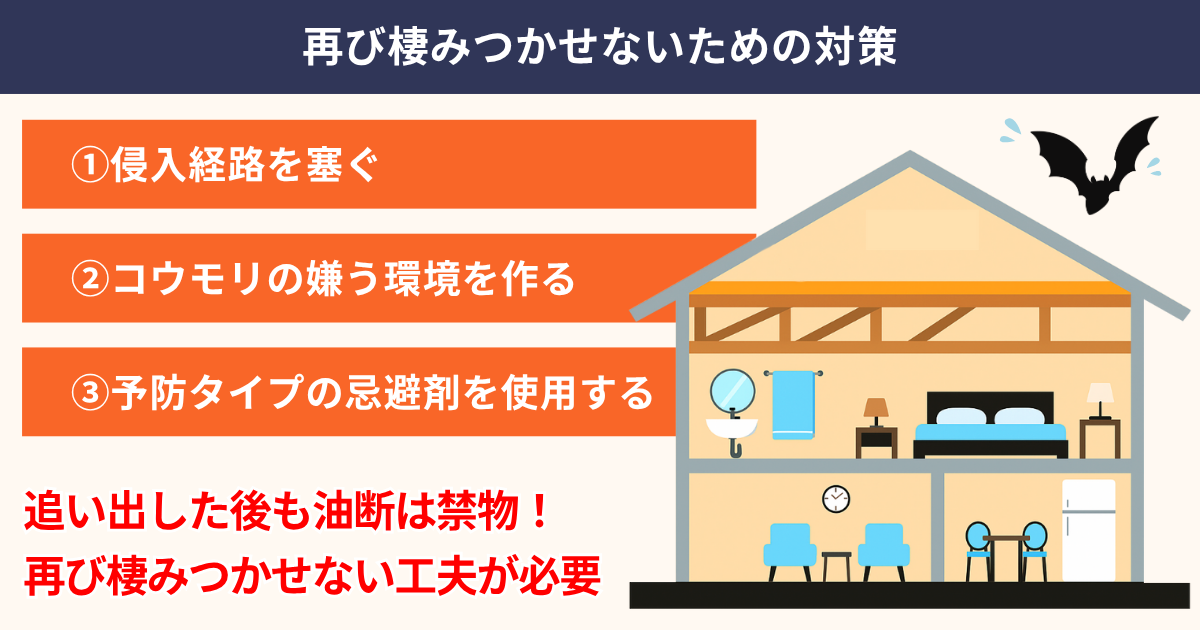

コウモリは一度追い出しても同じ場所に戻ることがあるため、侵入経路を塞ぎ、嫌がる環境づくりを徹底する必要があります。

コウモリが再来しない対策方法を紹介します。

コウモリを二度と寄せつけないための予防対策

- 侵入経路を塞ぐ

- コウモリの嫌う環境を作る

- 予防タイプの忌避剤を使用する

①侵入経路を塞ぐ

コウモリの侵入経路は、換気口やエアコンの配管まわり、戸袋・シャッターの隙間などです。

賃貸物件の場合、建物を勝手に加工できないため、原状復帰できる対策のみにとどめ、事前に管理会社や大家さんに確認しましょう。

エアコンのドレンホースの先端に市販の防虫キャップを取り付けたり、防獣ネットを設置するなど取り外し可能な方法であれば対応しやすいです。

防虫キャップ

エアコンのドレンホースは、外と室内をつなぐ隙間となるため、コウモリや虫が侵入しやすい場所です。

キャップはホースの先に差し込むだけの簡単仕様で、賃貸物件でも原状回復がしやすく安心です。

通気性や排水機能を損なわずに使える設計のため、日常的なエアコンの使用にも支障がありません。

防獣ネット

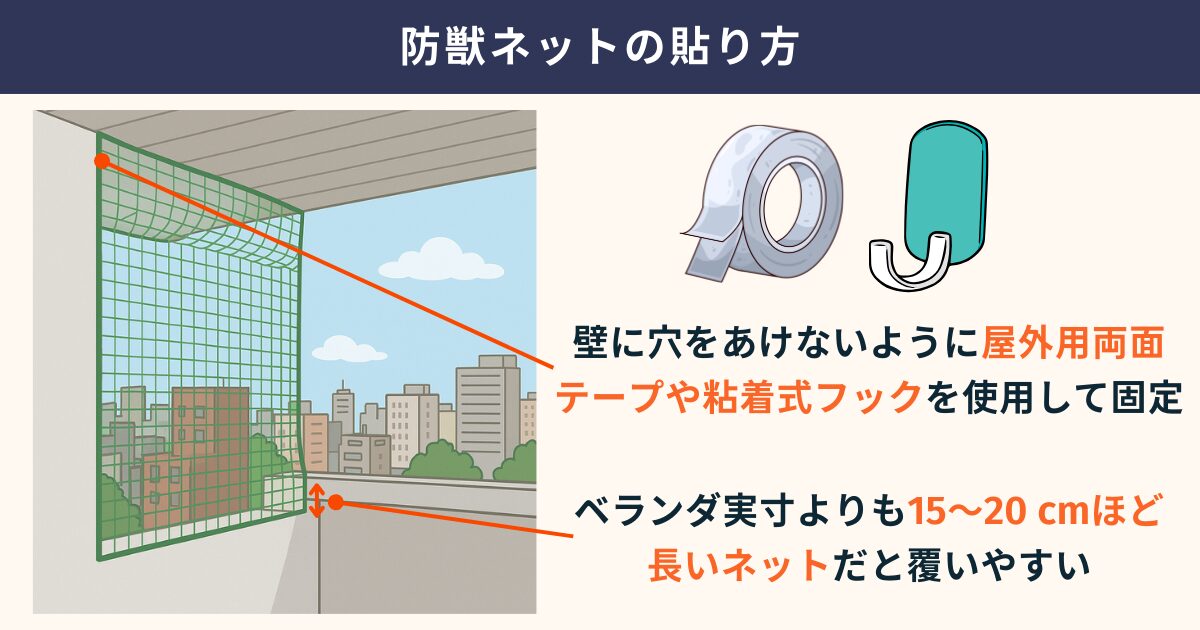

防獣ネットは、コウモリの侵入を物理的に防ぐためのアイテムで、ベランダの手すりや天井との隙間、換気口まわりなど、飛来・侵入しやすいスペースを覆うことで被害を防げます。

両面テープや粘着フック、結束バンドで固定できるため、壁に穴を開けずに設置でき、賃貸物件でも使用できます。

ただし、景観への影響などを理由に禁止されている場合もあるため、事前に管理会社や大家さんに許可を取ってから設置しましょう。

防獣ネットの貼り方

コウモリは小さな隙間にも侵入できるため、1cm以下の網目のネットを選び、ベランダ全体を覆えるサイズを準備してください。

設置する際は、壁に穴を開けずに済むよう、屋外用の両面テープや粘着フックを活用しましょう。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの侵入経路を塞ぐ効果的な方法3選と使い方

「コウモリが家に棲みついていて困っている」 「コウモリの侵入を塞ぐ具体的な方法が知りたい」 といったお悩みはありませんか? この記事では、コウモリの侵入経路を塞ぐ手順、必要な道具、見つけたときのNG行 ...

続きを見る

②コウモリの嫌う環境を作る

侵入経路を塞ぐだけでは不十分な場合もあります。コウモリが嫌う光や香りを活用し、居心地の悪い空間にすることで、寄せつけない効果が期待できます。

この方法は壁に穴を開ける必要がないため、賃貸マンションやアパートでも実践しやすいのがメリットです。

ストロボライトやハーブの鉢植えなどを使えば、見た目や近隣への配慮もしながら対策できます。

ミント苗などのハーブ系を設置

ミントやハッカの強い香りはコウモリが嫌うため、鉢植えをベランダに置くことで、手軽に対策しながらガーデニングも楽しめます。

共用部に面した場所では落下防止や配置に注意してください。

ストロボライトを設置

不規則な点滅をするストロボライトは、コウモリが安心して休めない環境を作るのに効果的です。

光が漏れると迷惑になる場合があるため、設置場所や向き、使用時間帯には注意しましょう。

ベランダや共用部に影響する場合は管理規約の内容によって制限されることもあるため、事前に管理会社へ相談しておくと安心です。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが嫌う植物とは?効果的なハーブ5選と再来防止策を解説

「コウモリ対策にハーブが効くって聞いたけど、本当に効果あるの?」 植物の香りで追い払えるなら、薬剤より安心で、見た目も悪くないという理由で検討している方もいるのではないでしょうか。 実際、ミントやハッ ...

続きを見る

③予防タイプの忌避剤を使用する

コウモリの再来を防ぐには、追い出したあとも予防用の忌避剤を継続的に使用し、

居心地の悪い場所と認識させることが重要です。

集合住宅では、通気口・換気扇まわり・室外機の裏側・シャッター付近など、再び入り込みやすい場所に設置すると、コウモリが近寄りにくくなります。

SHIMADA コウモリ寄せつけない! 忌避剤

置き型タイプの忌避剤は、集合住宅でも手軽に設置しやすく、継続的な予防対策に適しています。

換気扇や通気口の近く、室外機の裏側、シャッター付近などに置くだけで、コウモリが寄りつきにくい空間を維持できます。

香りの広がりが控えめなため、隣接住戸への影響も少なく、マンションやアパートでも安心して使えるのが特徴です。

勝手な駆除はNG!まずは管理会社や大家さんへ相談しよう

集合住宅でコウモリを発見した際、すぐにでも追い出したいと思うかもしれませんが、自己判断での駆除や加工は避けるべきです。

ベランダや換気口などは共用部にあたるケースが多く、勝手に対処すると管理規約違反となる恐れがあります。

被害状況や発見場所を明確にし、管理会社や大家さんに相談しましょう。

共用部であれば管理側が対応してくれる場合もあり、専有部かどうか判断がつかないケースでも、連絡しておくことでトラブルを防げます。

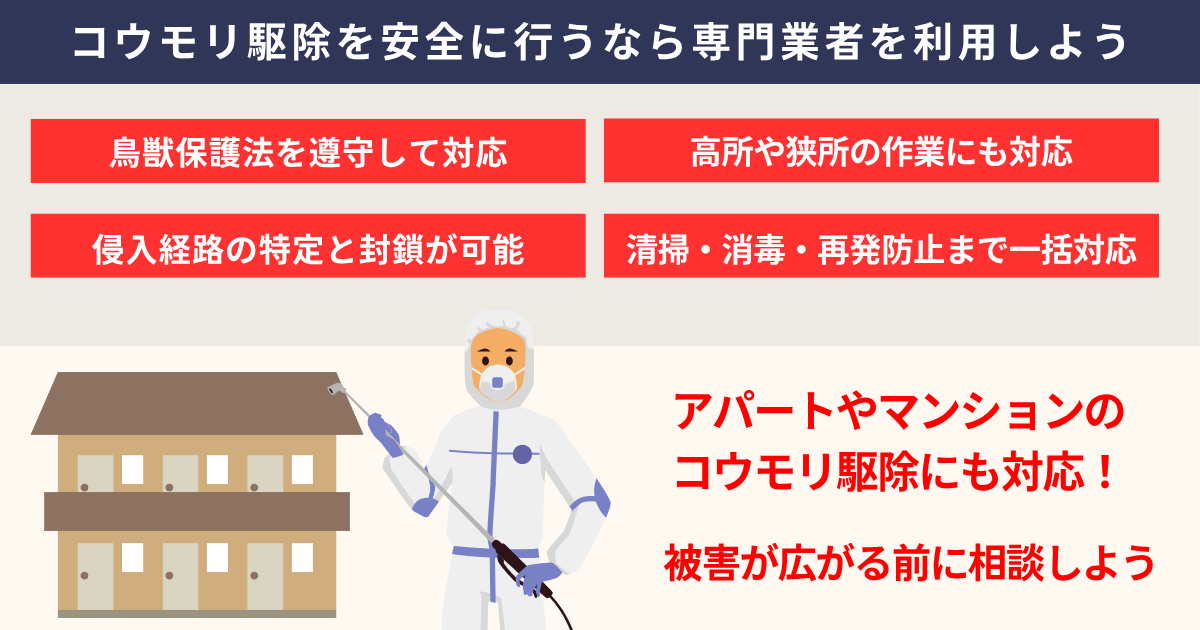

コウモリ駆除を安全に行うなら専門業者を利用しよう

コウモリは鳥獣保護管理法により保護されており、個人での捕獲や駆除には法律上の制限があります。

侵入経路の特定や封鎖、高所や狭所での作業には危険が伴い、集合住宅では共用部分との兼ね合いも考慮しなければなりません。

こうした点からも、確実かつ安全に駆除を行うには、専門業者への依頼がもっとも安心です。

業者であれば、法令を遵守しながら侵入経路の特定から封鎖、再発防止、清掃・消毒までワンストップで対応してくれます。

賃貸住宅にお住まいの場合は、管理会社や大家さんに相談したうえで、必要に応じて専門業者の手配を進めましょう。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの正しい駆除方法をプロが徹底解説!放置の危険性や業者の費用相場を紹介

「天井からパタパタ音がする」 「ベランダに黒い糞が落ちていて心配」 こうした違和感は、コウモリが棲みついてるサインかもしれません。 放置すると糞尿による悪臭や健康被害、家の破損につながる恐れがあります ...

続きを見る