コテングコウモリ(学名:Murina ussuriensis)は、絶滅の危機にある各生息地で保護活動が行われているコウモリで、特徴的なテングのように尖った鼻が、名前の由来となっています。

ここでは、コテングコウモリの特徴や生態、観察場所などを詳しくご紹介します。

このような方におすすめ

- コウモリの生態や種類を詳しく知りたい方

- コテングコウモリの保護活動に関心がある方

- 家でコウモリを見かけて対策を考えている

世界中のコウモリは2種類に分けられる

世界中には1,000種類以上のコウモリが生息しており、大きく昆虫や小動物を捕食する小型のココウモリと果実を主食とする大型のオオコウモリに分けられます。

ココウモリは超音波を発して周囲の状況を把握するエコーロケーションを用いる種が多く、夜間の狩りに適応しています。

一方、オオコウモリは主に熱帯や亜熱帯の島々に生息し、大きな目を持ち、視覚を頼りに飛行します。

日本に生息するコウモリの多くはココウモリに分類され、コテングコウモリもココウモリ(小翼手亜目)に属しています。

ココウモリの特徴

ココウモリは、全世界に生息するコウモリの8割を占め、日本に生息する34種類のコウモリのうち32種がココウモリです。

ココウモリは大きいものでも10㎝程度で、コテングコウモリもココウモリに属しています。

超音波を使い障害物を避けて飛ぶことができ、主に昆虫類を食べるコウモリが多いです。

オオコウモリ(フルーツコウモリ)の特徴

オオコウモリは、翼を広げると1メートル以上になる種もおり、視覚と嗅覚を頼りに果実や花の蜜を食べるため、別名フルーツコウモリと呼ばれています。

バナナやマンゴー、イチジクなどを好み、植物の花粉を運ぶことで森林の生態系に貢献していますが、果樹園では作物を食害することがあり、農業被害につながるケースもあります。

日本に生息しているオガサワラオオコウモリやヤエヤマオオコウモリは独特な生態から観光資源として扱われ、夜間ツアーが行われています。

こちらもCHECK

-

-

日本に生息するコウモリの代表種やペットにオススメの計17種類を紹介

日本にはどのようなコウモリがいるのかご存じでしょうか? ココウモリとオオコウモリの違いから、日本に生息するコウモリ15種、ペットにオススメの2種を紹介していきます。 このような方におすすめ コウモリの ...

続きを見る

コテングコウモリの基本情報

| 和名 | コテングコウモリ |

|---|---|

| 学名 | Rhinolophus ferrumequinum nippon |

| 分類 | ヒナコウモリ科テングコウモリ属 |

| 体長 | 約3,8㎝~5㎝ |

| 体重 | 約4~9g |

コテングコウモリの生息域

コテングコウモリはロシアや中国、朝鮮半島などユーラシア大陸の広域に生息しており、日本国内では北海道、本州、四国、九州と全国で見つかっています。

丘陵帯や山地帯の樹林で発見されることが多く、樹洞や木の茂み、洞穴など、さまざまな場所をねぐらにしてるといわれています。

コテングコウモリの見た目の特徴

コテングコウモリは、体長約4〜5㎝、体重約4〜8gほどの小さなコウモリで、天狗のように突き出た鼻が名前の由来になっています。

体毛は柔らかく、背の毛色は明るい茶色でお腹回りは白みが強く、耳は比較的小さい楕円の形が特徴です。

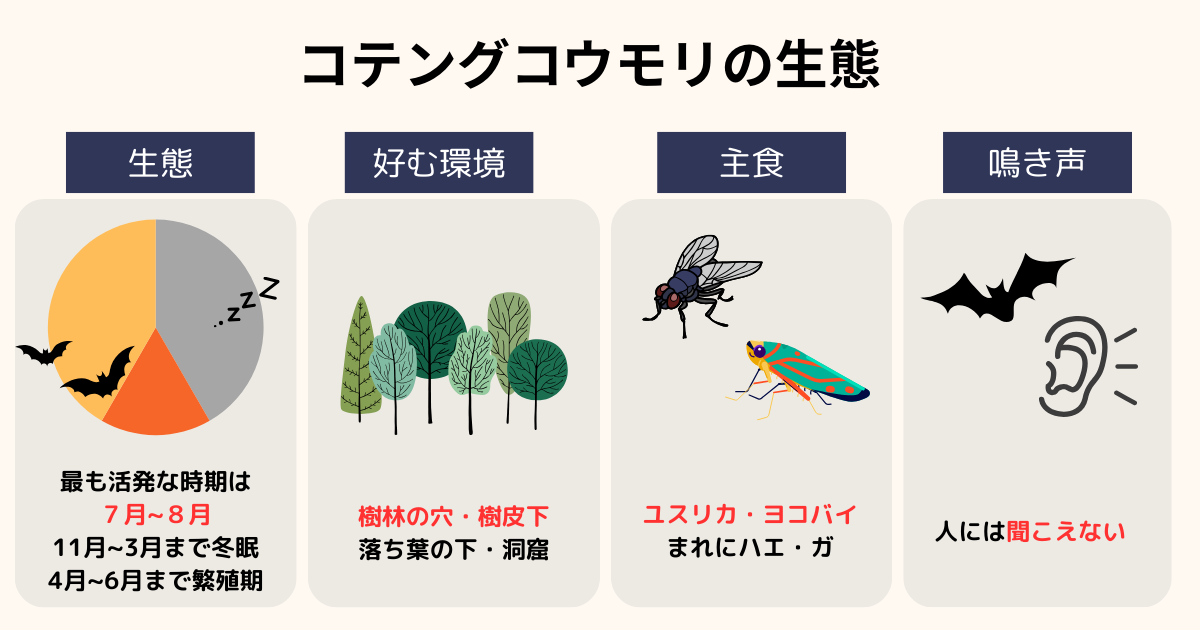

コテングコウモリの生態

コテングコウモリは母と子だけで集団を作りますが、その後オス、メスとも単独生活をはじめます。

活動時期

コテングコウモリは、冬のエサ不足を避けるため、11月〜3月頃まで冬眠し、出産哺育期にあたる5月〜7月頃にコロニー(集団)を作ります。

7月〜8月頃は最も活動が活発になり、ねぐらを日ごとに変えます。

活動時間

コテングコウモリは夜行性のため、日差しの強い日中は巣で休み、日が暮れて涼しくなった夕方から日の出までの間、エサを探しに活発に活動します。

鳴き声

コテングコウモリは超音波を用いたエコロケーションで意思疎通をするため、人の耳には聞こえません。

母子間で交わす特別な周波数も存在しますが、まれに、コテングコウモリが危険を察知し、威嚇のために甲高い声で鳴くことがあります。

食べ物

コテングコウモリは、昆虫をエサにするコウモリで、特にユスリカやヨコバイなどの小型昆虫を好みます。

ハエ、ガなどをエサにすることもあるようです。

コテングコウモリは絶滅危惧種に指定されている

絶滅危惧種は、環境省により、9つに分類されており、以下の表のとおりです。

コテングコウモリは現在、絶滅危惧1A~準絶滅危惧種に指定されています。

| 分類 | 説明 |

| 絶滅 | 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 |

| 野生絶滅 | 飼育・栽培下あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ存続している種 |

| 絶滅危惧1種 | 絶滅の危機に瀕している種 |

| 絶滅危惧1A種 | ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの |

| 絶滅危惧1B種 | 1A種ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの |

| 絶滅危惧2種 | 絶滅の危険が増大している種 |

| 準絶滅危惧 | 現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては絶滅危惧に移行する可能性のある種 |

| 情報不足 | 評価するだけの情報が不足している種 |

| 絶滅のおそれのある地域個体群 | 地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの |

コテングコウモリは生息地域によって絶滅危惧種の区分に違いがあるコウモリで、愛知県は絶滅危惧ⅠA類、宮城県や秋田県で絶滅危惧Ⅱ類、石川県では準絶滅危惧種など、地域によって評価が異なります。

主な減少要因は、生息地での森林伐採や大径木の減少、樹洞の消失などによる生息環境の悪化です。

今後は自然林の保全やコテングコウモリの保護施設の設置など、積極的な保全対策が求められています。

参考

コテングコウモリの保護活動

青森県では、2004年に都心から離れた静かな環境に、JR貨車を人口洞穴として設置し、コテングコウモリの保全活動を開始しています。

コテングコウモリの好む、静かで安全な環境を確保するため、一般公開はされていません。

他にもコテングコウモリが生息する地域では、積極的に保全・保護活動が行われています。

コテングコウモリは飼える?

日本では鳥獣保護管理法により、コテングコウモリを含めた野生のコウモリを捕獲したり飼育したりすることは禁止されており、

1年以下の懲役または100万円以下の罰金に科せられます。

ペットとしてコウモリを飼育したい場合、合法的に飼育可能なエジプシャンルーセットオオコウモリやデマレルーセットオオコウモリといった、

果物を主食とするオオコウモリであれば入手可能です。

こちらもCHECK

-

-

コウモリって飼えるの?ペットにオススメのコウモリと飼育方法とは

近年、フクロウやハリネズミといったエキゾチックアニマルに注目が集まる中で、コウモリをペットとして飼いたいという方も増えてきています。 本記事では、日本でよく見られるココウモリとペット向きのコウモリの違 ...

続きを見る

こちらもCHECK

-

-

なぜコウモリは鳥獣保護管理法の対象?捕獲するのはNG?

「コウモリが家の中や周辺に棲みついて困っている」 「健康被害や建物への影響が心配」といった状況はありませんか? この記事では、鳥獣保護法の基本からコウモリ駆除の具体的な方法、最適な時期や ...

続きを見る

コテングコウモリを見られる動物園はある?

残念ながら、現在コテングコウモリを飼育している動物園はありません。

コテングコウモリを観察したい場合は、生息数の多い地域であれば、樹木にあいた穴や枯葉の中などを寝床にする野生のコテングコウモリに遭遇できるかもしれません。

北海道にはコテングコウモリ:北海道市町村別コウモリマップがあるので、調査してみても良いかもしれません。

ただし、捕獲はNGです。

貴重なコウモリと身近なコウモリ

コテングコウモリは、絶滅の危機に瀕する貴重なコウモリとして特別な保護が必要ですが、

日本には人の生活に密接に関わるコウモリがいます。

それが、アブラコウモリです。

アブラコウモリは日本全国に広く分布し、都市部でもよく見られる小型のコウモリで、

住居の屋根裏やビルの隙間などに棲みつくことが多く、糞害や騒音、健康被害を引き起こします。

貴重な種は守るべきですが、身近なコウモリとの付き合い方には注意が必要です。

家屋に棲みつくのは主にアブラコウモリ

日本で最も生息数の多いアブラコウモリは、ココウモリの一種です。

都市環境に適応しており、建物の隙間などの暖かく安全な場所を好んで棲みつく傾向があります。

同じコウモリとはいえ、生息環境や人との関わり方には大きな違いがあるのです。

アブラコウモリは屋根裏や換気口、外壁の隙間などに棲みつくため、害獣として問題になることが多々あります。

こちらもCHECK

-

-

アブラコウモリの特徴、生体や巣の見分け方、駆除方法を解説

アブラコウモリ(学名:Pipistrellus abramus)はコウモリの中でも、都市部に多く生息しています。 日本に生息するコウモリで唯一、家屋に棲みつくコウモリです。 その習性から、別名をイエコ ...

続きを見る

アブラコウモリによる4つの被害

アブラコウモリが家屋に棲みつくと様々な被害が発生します。

ここでは代表的な被害を4つご紹介します。

4つの被害

- 糞尿が引き起こす悪臭

- 羽音や鳴き声による騒音

- 病原菌やダニ・ノミによる健康被害

- 屋根や壁の劣化

1.糞尿が引き起こす悪臭

アブラコウモリが建物に棲みつくと、糞尿の蓄積による悪臭が発生します。

屋根裏や壁の隙間に長期間留まると、臭いが染みつき、簡単には取り除けなくなります。

糞尿が湿気を含むと発酵し、アンモニア臭が強くなり、

臭いが建材に浸透すると換気を行っても消えにくく生活環境に影響を及ぼします。

定期的な点検と清掃を欠かさず、コウモリが棲みつく前に適切な対策をすることが重要です。

2.羽音や鳴き声による騒音

アブラコウモリは夜行性のため、夜間に活発に動き回ります。

屋根裏や壁の内部に生息している場合、飛び立つ際の羽音や、仲間同士のコミュニケーションとして発する鳴き声が騒音となり、

住人の睡眠を妨げることがあります。

大量に棲みつくと音の頻度や大きさも増し、ストレスの要因となります。

放置するとさらに個体数が増え、騒音被害が深刻化するため、早めの対応が必要です。

3.病原菌やダニ・ノミによる健康被害

アブラコウモリやアブラコウモリの糞尿に触れると、病原菌によって健康被害につながるリスクがあります。

糞が乾燥して粉塵化し空気中に拡散すると、ヒストプラズマ症などの感染症を引き起こすこともあり、免疫力の低い方や高齢者にとっては深刻な問題となります。

また、コウモリに寄生するダニやノミが人間に寄生すると、アレルギーや皮膚炎が生じます。

参考

4.屋根や壁の劣化

アブラコウモリの糞尿は建物の損傷を引き起こす原因になります。

木材や断熱材に浸透すると腐敗により耐久性を低下させる恐れがあり、長期間放置するとカビが発生することで建材の劣化を早めてしまうのです。

コウモリの被害を防ぐためには、棲みつく前に対策を行い、定期的な点検も欠かさないことが重要です。

コテングコウモリを見つけたら保護・アブラコウモリはプロに相談を

コテングコウモリは様々な地域で準絶滅危惧種として登録されており、保護活動が進められているため、

見かけた場合は地域の自然保護団体や専門家に報告し保護に協力することが重要です。

一方で、日本の住宅に棲みつくことの多いアブラコウモリは、糞害や騒音、健康被害を引き起こすことで、人間の生活に影響を与えます。

どちらのコウモリも生態系の一部として重要な役割を果たしていますが、

住宅に被害を及ぼす場合は適切な対策が必要です。

自宅でアブラコウモリを見かけた際は、自力での駆除を試みるのではなく、プロに相談しましょう。

専門の業者で駆除をすると、コウモリの生態を熟知したうえで再来対策もしっかり行ってくれます。

コウモリの種類や特徴を理解し、守るべきものは守りながら、人とコウモリが適切な距離を保てる環境を整えましょう。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの正しい駆除方法をプロが徹底解説!放置の危険性や業者の費用相場を紹介

「天井からパタパタ音がする」 「ベランダに黒い糞が落ちていて心配」 こうした違和感は、コウモリが棲みついてるサインかもしれません。 放置すると糞尿による悪臭や健康被害、家の破損につながる恐れがあります ...

続きを見る