夜間に家の周囲をコウモリが飛び回る姿を見たという人もいるでしょう。

コウモリが家に棲みついてしまうとフンや尿による悪臭や病原菌のリスクが上昇してしまうため、きちんとした対策が必要です。

コウモリ対策にはニオイを使った忌避が効果的とされています。

手軽に試せる方法ですが、効果を最大限に発揮するには正しい知識が必要です。

本記事ではコウモリが嫌がるニオイや効果的な使い方、注意点まで詳しく解説します。

自宅でできる手作り忌避剤の作り方も紹介するので、コウモリ対策の参考にしてください。

このような方におすすめ

- 家の中や周辺でコウモリの被害に悩まされており、今すぐに追い出したい方

- 一度は追い出しに成功したものの、再び寄ってこないか不安な方

- コウモリが家の近くを飛んでいて、棲みつかれる前に対策をしたい方

コウモリが嫌がるニオイとは

コウモリは嗅覚が敏感な動物で、強い刺激臭を嫌う性質があります。

なかでも効果があるとされる「ハッカ」と「ナフタリン」は、コウモリを駆除する忌避剤にも使用されている成分です。

ハッカって?

ハッカは爽やかかつ鼻にツンとするような香りをもつ植物です。

コウモリにとっては刺激が強く、不快に感じさせるニオイを放つので忌避には効果的とされています。

ハッカ油が入った忌避剤やハッカスプレーを使い、コウモリが出入りする場所や棲みついている場所に設置または噴霧する方法が有効です。

ハッカは天然の成分で比較的安全に扱えるため、家庭でも使いやすい忌避手段とされています。

ただし揮発性が高いため、定期的な噴霧が必要です。

ナフタリンって?

ナフタリンはかつて衣類用の防虫剤に使用されていた化学物質です。

スーッとした独特なニオイは、「無香料のリップクリームのよう」と表現されることがあります。

使い方は、不織布の布袋などにナフタリンの粉を入れて吊るしたり、コウモリが侵入しそうな場所場所に設置したりする方法が一般的です。

長期間持続しやすい反面、使用量や設置場所によっては室内にニオイがこもることもあるため取り扱いには注意が必要です。

また、環境省によると、ナフタリンには発がん性の可能性があると言及されています。

確実に発がんにつながるかは不明ではあるものの、使いすぎは禁物です。

参考

ニオイを用いた効果的なコウモリ対策

コウモリ対策として、コウモリの嫌がるニオイが含まれた忌避剤を活用する方法があります。

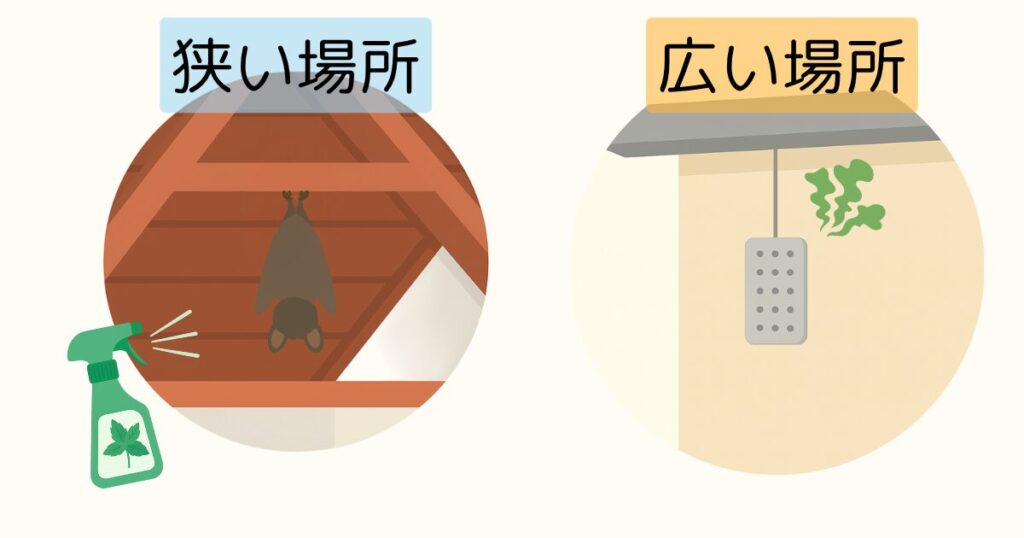

場所の広さや通気性によって用途や効果的な方法が異なります。

場所ごとのポイントを紹介するので、事前に確認しておきましょう。

狭い場所(天井裏・換気口・屋根裏など)

天井裏や換気口、屋根裏といった狭い場所では、スプレータイプが有効で、ハッカ油で作成したスプレーをこまめに噴霧するのがおすすめです。

コウモリを見かけた場所の出入り口付近や棲みついている場所に向けて重点的に噴射してください。

薬剤が届く範囲は多くの製品で最大約6mとされているため、設置時はその距離を超えないように使用しましょう。

また、スプレー噴射後は侵入口を封鎖し、コウモリの再来防止をする必要もあります。

作業時は必ず換気をし、安全に配慮して行ってください。

広い場所(ベランダ・軒下・倉庫など)

風通しのよいベランダや軒下、倉庫などの広い場所では、ニオイが拡散しやすいため持続性の高い固形タイプの忌避剤を併用すると効果的です。

吊り下げて設置するタイプの忌避剤や設置型の忌避剤が有効とされています。

また、効果を持続させるためにも、定期的に状況を確認し時間が経過した忌避剤は再設置しましょう。

複数の忌避剤を組み合わせたり、スプレー型と併用したりするのもおすすめです。

ニオイを使った手作り対策の方法

市販の忌避剤を使う以外に、自作でコウモリ対策を行う方法も存在します。

自作する方法や種類、メリット・デメリットについて紹介するので、参考にしてください。

手作りのニオイ対策方法一覧

ニオイを使った手作りコウモリ対策の種類は主に3つあります。

手作りコウモリ対策方法

- ハッカ油スプレー

- ナフタリン

- ハーブ

ハッカ油スプレーの対策方法

ハッカ油を使ったコウモリ対策の1つがハッカ油スプレーです。

清涼感のあるツーンとした独特のニオイによって、コウモリを近づきにくくさせます。

屋根裏やベランダのような狭い空間での使用に向いており、即効性に期待ができます。

天然成分を使うため安全性が高く、小さなお子さんやペットのいる家庭でも使いやすいのが特徴です。

ただし、揮発しやすいため、効果を持続させるには3日に1度程度の定期的な使用が必要です。

ナフタリンを用いた対策方法

刺激臭のあるナフタリンを使った対策法で、粉末を袋に入れてコウモリの侵入経路所に吊るすことで効果を発揮します。

広い屋根裏などのスペースで、持続的にニオイを放ちたい場合に有効です。

ただし、防腐剤のようなニオイを放つため、人によっては不快に感じることがあるでしょう。

作り方は難しくありませんが、周囲の人へ配慮が必要です。

ハーブを用いた対策方法

ミントやレモングラスといったハーブ類の香りも、コウモリが嫌うニオイの一つです。

ハーブの鉢植えやプランターをコウモリの侵入経路や玄関、庭先などに設置する対策方法になります。

ハーブの香りは人に無害かつ環境にもやさしく、虫よけ効果もあるため、コウモリの餌となる昆虫が減る点もメリットになります。

ただし、即効性には乏しく、効果を実感するまでには時間がかかるのが難点です。

ハッカ油やナフタリンなどと一緒に併用しながら取り入れるとよいでしょう。

ニオイを使った手作り対策のメリット

手作りのコウモリ対策は、コストを抑えながら始められるのが大きなメリットです。

初期費用だけを考えると市販の忌避剤のほうが安くなるものの、その分多くの量を精製できるため、

手作りのほうが最終的なコストパフォーマンスは優れているといえます。

また、分量の調整がしやすいのも手作りならではの魅力です。

必要な分だけを用意し、なくなったら追加すればよいので、忌避剤が余ったり反対に足りなくて困ったりすることも少ないでしょう。

自作のため成分も把握しているので、子どもやペットがいる家庭でも安心です。

ニオイを使った手作り対策のデメリット

コウモリ対策専用で作られているわけではないため、効果にムラが出やすい点は大きなデメリットです。

分量さえ間違えなければ一定の効果は期待できますが、コウモリ用に調合されている市販の製品と比べると効力は薄くなってしまうでしょう。

また、材料の購入や調合はすべて自分で行う必要があり、時間と手間がかかることも難点です。

急いでコウモリ対策をしたい場合は、忌避剤など市販の製品を購入した方が手っ取り早いです。

予算や時間などを判断したうえで決めることをおすすめします。

ハッカ油スプレーを用いた対策方法

ハッカ油スプレーを使った対策方法について、作り方や使い方をまとめました。

| ハッカ油スプレーに必要なもの | |

| ハッカ油 |  健栄製薬 ハッカ油P 20ml 滴下式 ハーブ 食品添加物 食品添加物 薄荷香料 アロマ お風呂 虫よけ おまけ付 (20ml ×【1個】ミニスプレーボトル付, ハッカ) |

| 無水エタノール 10ml ※無水エタノールが手に入らない場合は、消毒用エタノールでも代用可能 |

健栄製薬 無水エタノールIP 400ml(掃除) |

| 消毒用エタノール |  消毒用エタノールIPA 500ml (指定医薬部外品) |

| スプレー容器 |  AZ(エーゼット) トリガー式スプレー 500ml 有機溶剤対応 業務用〔スプレーボトル スプレー容器〕(MK001) |

| 水 90ml | |

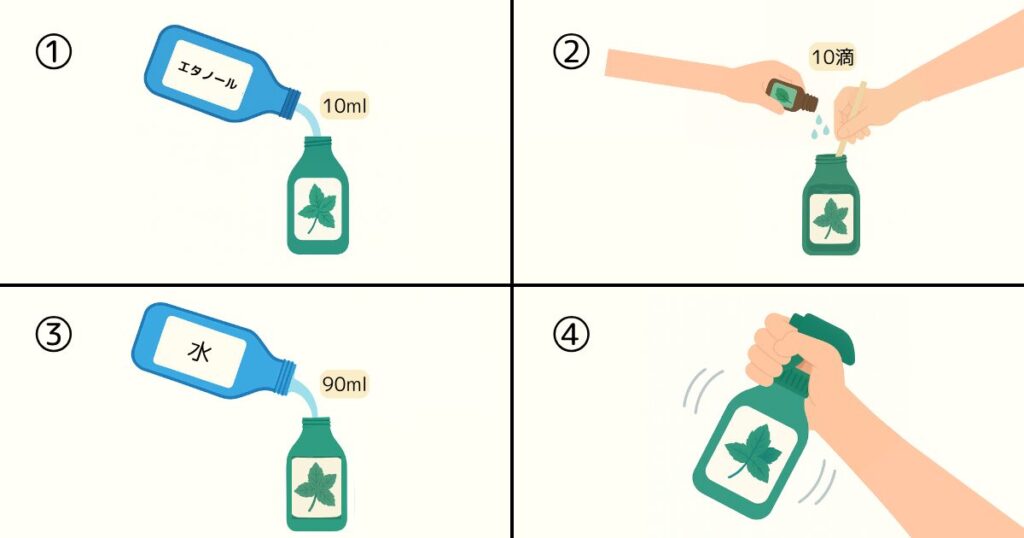

ハッカ油スプレーの作り方

ハッカ油スプレーの作り方

- スプレー容器にエタノール10mlを注ぐ

- ハッカ油を10滴ほど加え、割り箸などでよく混ぜる

- 水を90ml加える

- ふたを閉めて全体がなじむようにしっかりと振る

ハッカ油スプレーを作るには、最初にスプレー容器に無水エタノール10mlを入れ、そこにハッカ油を10滴ほど加えます。

割り箸などでよく混ぜたあと、水を90ml加えてふたを閉め、全体がなじむようにしっかり振ってください。

なお、容器はポリスチレン製を避け、ポリエチレンやポリプロピレン、またはガラス製のものを使用するのが安全です。

使用前にもスプレーをよく振ることがポイントです。

ハッカ油スプレーの使い方

ハッカ油スプレーの使い方

- 作業時は、マスク・ゴーグル・ゴム手袋を着用する

- 隙間や侵入経路を見つける

- スプレーは対象物から約20cm離して噴射する

スプレーを使用する際は、安全のためマスク・ゴーグル・ゴム手袋を着用しましょう。

まずは、対象となる隙間や侵入経路を特定します。

スプレーは対象物から約20cm離して噴射してください。

スプレーをする回数は、1〜5cmの隙間には1〜2回、5〜10cmなら3〜5回、10cm以上の場合は液垂れしない程度に数回噴射してください。

ただし、薬剤が一箇所に集中すると壁などにシミができることがあるため注意が必要です。

また、ハッカ油は揮発性が高いため、効果を保つために3日に1度を目安としてスプレーをしましょう。

ハッカ油と市販忌避スプレーの違い

ハッカ油スプレーと市販の忌避スプレーとの違いは以下の表のとおりです。

どちらを使うかは、使用する場所や頻度、安全性の重視度に応じて選ぶとよいでしょう。

| ハッカ油スプレー | 市販忌避スプレー | |

| 安全性 | 低い | 高い |

| 費用 | 約3,500円~ | 約800円~ |

| カスタマイズ性 | 粉末量や配置場所を自由に調整できる | 大きさや成分は変えられないため自由度は低め |

| 手間 | 自作・設置にやや手間がかかる | 置くだけで手軽 |

| 効果 | 高い約1,500円~濃度や容量を自由に調整可能材料の準備・作成が必要天然成分のため薄い | 比較的高い1,000円以上不可スプレーするだけで手軽高い追い出し効果を誇る |

ナフタリンを用いた対策方法

ナフタリンを用いた忌避剤の作り方や使い方を紹介します。

屋根裏や床下などスペースが比較的広い場所で使用すると効果的です。

| ナフタリン忌避剤に必要なもの | |

| ナフタリン |  防虫剤 松葉薬品 ナフタリン380g [精製ナフタリン末] |

| 布袋 |  不織布 袋 ラッピング袋 40枚セット 不織布 収納袋 ラッピング袋 ギフト袋 衣類収納 靴袋 シューズバッグ 通気性 ふんわり ホコリよけ ホワイト |

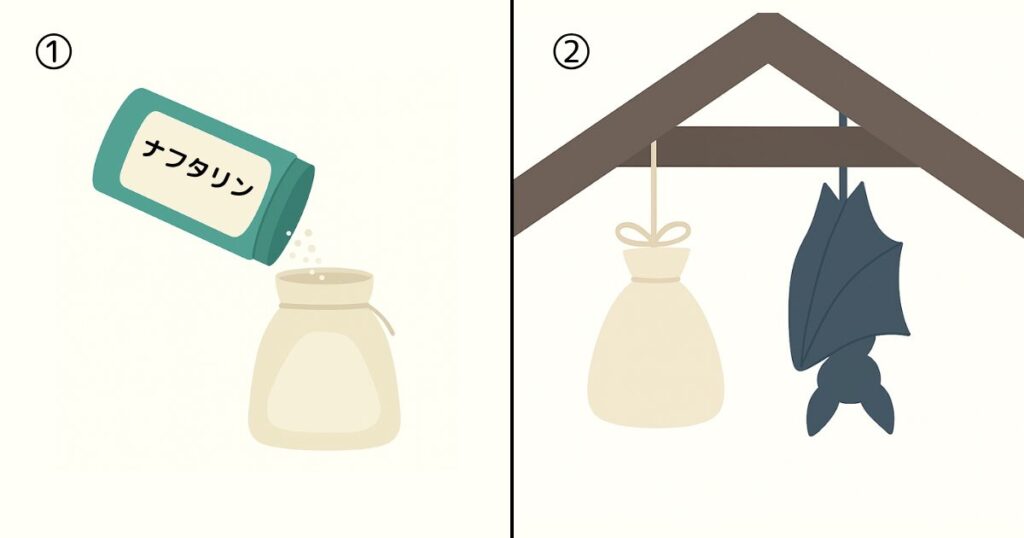

ナフタリン忌避剤の作り方

ナフタリン忌避剤の作り方

- ナフタリンの粉末を約40g用意し、不織布や通気性のある布袋に入れる

- しっかりと口を結び、粉末が漏れないように注意する

ナフタリンを使った忌避剤を作る際に必要なのは、ナフタリンの粉末とその粉末を入れるための布袋のみです。

不織布で通気性のある布袋を用意して、ナフタリンの粉末を約40g入れてください。

最後に布袋の口をしっかりと結び、粉末が漏れないことを確認したら準備完了です。

ナフタリン忌避剤の使い方

ナフタリン忌避剤の使い方

- ナフタリンの粉末が入った布袋をコウモリが棲みついている場所から1m以内に設置する

- 広い場所の場合は、複数設置する

- ニオイがなくなったのを目安に定期的に交換する

作成した布袋は、コウモリが棲みついている場所から1m以内を目安に設置しましょう。

広範囲に複数個置くことで、効果が高まりやすくなるためおすすめです。

ニオイがなくなってきたと感じたら、定期的に交換するようにしましょう。

なお、設置してすぐにコウモリが出ていくとは限らないため、数日~数週間ほど様子を見ながら継続的に対策していくことが重要です。

ナフタリン忌避剤と設置型忌避剤との違い

ナフタリンを使った自作忌避剤と、市販されている設置型忌避剤の特徴をあらかじめ押さえておくと、効果的な使用が可能になります。

使用目的や場所に応じて使い分けましょう。

| ナフタリン忌避剤 | 市販忌避スプレー | |

| 安全性 | 低い | 高い |

| 費用 | 約3,500円~ | 約800円~ |

| カスタマイズ性 | 粉末量や配置場所を自由に調整できる | 大きさや成分は変えられないため自由度は低め |

| 手間 | 自作・設置にやや手間がかかる | 置くだけで手軽 |

| 効果 | 天然成分のため薄い | 広い場所での追い出し効果あり |

ナフタリンを扱う際の注意点

ナフタリンはコウモリ対策に効果が期待できる一方、人体や環境への悪影響があるといわれており、いくつかの注意点があります。

刺激的なニオイを放つ

ナフタリンは非常に強いニオイを放ち、コウモリを追い出すのに有効とされていますが、人によっては不快に感じることもあります。

健康状態に不安がある方や、小さな子ども、犬や猫などのペットがいる家庭では使用を避けるのが望ましいです。

また、ナフタリンは水生生物に対して強い毒性を持っているため、魚や両生類を飼育している場合は使用を控えることをおすすめします。

健康被害を受けることがある

ナフタリンに触れることで、アレルギー性皮膚炎や呼吸器への影響も懸念されています。

近年では発がん性の可能性も指摘されており、厚生労働省も注意喚起を行っています。

発がん性については明確な因果関係があるとの照明はありませんが、人体への悪影響については否定できないため、慎重に取り扱うことが重要です。

参考

厚生労働省「ナフタレンの健康障害防止対策」

保管場所を間違えると危険性が高まる

ナフタリンは昇華性※のある引火性物質です。

保管する際は密閉容器に入れ、直射日光や高温、湿気、火気を避けた場所に置いてください。

小さな子どもやペットが誤って口にしないよう、手の届かない戸棚など密閉された暗所での保管が推奨されます。

※昇華性…固体が直接気体に変化する性質のこと。

こちらもCHECK

-

-

コウモリにナフタリンは効くの?効果や使い方、忌避剤を紹介

「家の中にコウモリが棲みついていて困っている」 「駆除したいけど、なかなか出ていかず困っている」 といった状況はありませんか? ナフタリンを使えば早期にコウモリ駆除が期待できますが、知識なく取り扱うと ...

続きを見る

ハーブを用いた対策方法

ハーブはコウモリが嫌うとされているニオイを放つほか、薬剤を使わずに行える自然派の対策です。

また、虫よけ効果もあるため、コウモリの餌となる昆虫が減少し、棲みつきにくい環境をつくることにもつながります。

コウモリ対策だけでなく、ハーブを育てることで自宅をよい香りで包んでくれるため

暮らしの質を高めるアイテムとしてもおすすめです。

ハーブの栽培方法

ハーブの栽培は苗から始めるのが初心者にはおすすめです。

園芸店で購入した苗を5〜6号鉢に1種類ずつ植え、日当たりと風通しのよい場所で管理します。

複数のハーブを育てたい場合は、種類ごとに容器を分けるようにしましょう。

コウモリ対策には、強い香りを放つミントやレモングラス、ローズマリーなどがとくにおすすめです。

コウモリの餌となる虫が避けるようになるため、間接的な忌避効果も期待できます。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが嫌う植物とは?効果的なハーブ5選と再来防止策を解説

「コウモリ対策にハーブが効くって聞いたけど、本当に効果あるの?」 植物の香りで追い払えるなら、薬剤より安心で、見た目も悪くないという理由で検討している方もいるのではないでしょうか。 実際、ミントやハッ ...

続きを見る

ニオイ対策の注意点

ニオイによるコウモリ対策は、コウモリがニオイに慣れるなどの注意点が存在します。

以下のポイントを押さえて、より効果的なコウモリ対策を目指しましょう。

持続時間が足りないことがある

スプレータイプの忌避剤は揮発性が高く、効果の持続時間が短い傾向にあります。

天候や通気によっては数時間~数日でニオイが薄れるため、こまめな再噴霧が必要です。

広い場所で使用する固形タイプであっても、製品によっては2~3週間ほどで効果が切れてしまうことが考えられます。

製品の有効期間を事前に確認したうえで、定期的な補充や交換を忘れず行いましょう。

慣れによる再発リスクがある

コウモリは環境への適応能力が高く、長期間同じニオイが漂っていると次第に慣れてしまうことがあります。

一時的に追い出しに成功しても、同じ場所に戻ってきてしまうことも。

そのため、ニオイ対策だけに頼らず、物理的な侵入口の封鎖や定期的なニオイの種類変更といったさまざまな対策を継続的に講じることが重要です。

すぐに効果が出ることは少ないため、数か月から数年を想定した対策をしましょう。

コウモリ駆除は鳥獣保護管理法を守るためにもニオイ対策が必須

日本国内のコウモリは鳥獣保護管理法により保護対象とされているため、許可なく捕獲・駆除・傷つける行為は原則禁止されています。

違反すると罰則の対象になる可能性もあるので、自己判断での駆除は避けましょう。

ハッカなどのニオイを活用した対策は、法律を犯さず、またむやみにコウモリに近づかないためにも有効です。

状況によっては自治体や専門業者に相談したうえで、法に則った適切な対応を行うことをおすすめします。

こちらもCHECK

-

-

なぜコウモリは鳥獣保護管理法の対象?捕獲するのはNG?

「コウモリが家の中や周辺に棲みついて困っている」 「健康被害や建物への影響が心配」といった状況はありませんか? この記事では、鳥獣保護法の基本からコウモリ駆除の具体的な方法、最適な時期や ...

続きを見る

環境省「鳥獣保護管理法」

ニオイ対策以外でやってはいけないコウモリ駆除のNG行為

コウモリを発見した際、焦って対応しようとすると危険や法令違反につながる恐れがあります。

コウモリ駆除を行う際は正しい知識を持ち、避けるべき行動を理解しておきましょう。

以下はニオイ対策以外でとくに注意すべきNG行為です。

素手で触る

コウモリは見た目こそ小さく無害そうに見えますが、さまざまな病原体や寄生虫を保有している可能性があります。

コウモリが媒介する狂犬病ウイルスはごく稀ながら国内でも報告例があり、感染するとほぼ必ず死に至る危険な感染症です。

そのため、弱っていたり死んでいる場合でも素手で触るのは避けましょう。

誤って触ってしまった場合は、速やかに流水と石けんでよく洗浄し、医療機関に相談してください。

天井裏などをのぞき込む

コウモリが棲みつきやすい天井裏や換気口などは、狭く視界が悪い上にフンや尿が蓄積されている場合があります。

不用意にのぞき込むと、驚いたコウモリが突然飛び立ち、顔や身体に接触するリスクが高まります。

また、コウモリの排泄物にはダニや細菌が含まれていることがあり、吸い込んでしまうと健康被害につながる恐れも。

万が一のぞき込むことがある場合は、防護服やマスクを装備するなどして確実に自分の身を守るようにしましょう。

捕まえる

コウモリは鳥獣保護管理法によって保護されているため、自治体などの許可なく捕獲することは法律違反となります。

知らずに捕まえた場合でも罰則の対象となる可能性があるため注意が必要です。

捕獲作業中にコウモリが興奮して噛みついたり、飛び回って室内に入ってしまったりするケースも多く見受けられます。

自宅にコウモリが侵入してしまった場合は自力で捕まえようとせず、専門業者や自治体に連絡し、法に則った正しい対応を行いましょう。

道具で追い出す

棒やモップなどの道具を使って追い払おうとすると、誤ってコウモリを傷つけてしまったり、

興奮して室内や他の部屋へ逃げ込んでしまうことがあります。

人が怪我をしたり家具や壁を破損したりする恐れもあるため、物理的に追い出す行為は、実は逆効果になることが多いため控えるのが無難です。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが持つ寄生虫や感染症とは?危険な病気から身を守るための方法

「コウモリによる感染症や病気が心配…」「最近身体がかゆくて、寄生虫のせい?」 このような不安を抱えている方は少なくありません。 コウモリによる感染症は人にうつる可能性があり、発症すれば健康を脅かすなど ...

続きを見る

コウモリが棲みつきやすい環境

家の構造や環境によっては、知らない間にコウモリに棲みつかれてしまうこともあります。

被害を未然に防ぐためには、コウモリが好む環境や侵入しやすい箇所を理解し、対策しておくことが重要です。

コウモリが棲みつきやすい環境

- 侵入しやすい構造

- 暗く静かな場所を好む

- 活動が活発な時期は特に注意が必要

侵入しやすい構造

古い木造住宅や通気性の高い建物は、コウモリにとって格好の棲み処となりやすい場所です。

コウモリは1cm程度のすき間から侵入できるため、屋根と外壁の接合部、換気口、配管まわりといった場所から入り込めます。

また、自宅の劣化によってすき間ができる場合も侵入経路になるため、定期的な建物の点検と補修が必要です。

家屋の状態を注意深く観察し、疑いのある場所はあらかじめふさいでおきましょう。

暗く静かな場所を好む

コウモリは昼間は休息し、夜間に活動する夜行性の動物なので、日中は暗く静かな場所を好みます。

屋根裏や壁の中、換気ダクト、雨戸の戸袋など、人目につきにくい場所は棲みつくには絶好の環境です。

また、人の出入りが少ない倉庫や使っていない部屋の天井裏、床下なども注意が必要です。

定期的に掃除や点検を行いましょう。

活動が活発な時期は特に注意が必要

コウモリは春から秋にかけて活動が活発になり、5〜9月は巣作りや子育てのために家屋へ侵入しやすくなります。

夜行性の動物なので、夕方から夜にかけて家の周辺を飛ぶ影があれば注意が必要です。

コウモリ駆除に最適な時季は4~6月、もしくは10月の夕方とされています。

冬眠から目覚めて活動を開始する、もしくは冬眠のための準備期間となるため効率的な駆除が可能です。

また、コウモリが活動している日没後に駆除作業を行うことで、巣に戻る前に駆除できるのも良い点です。

油断できないコウモリがもたらす3つの被害

コウモリが家に棲みつくと、悪臭や騒音による生活環境の悪化、病原菌、アレルギーなどさまざまな被害が発生します。

初期段階では気づきにくいケースが多く、放置すると心身に不調をきたすこともあるため、早めの対処が被害を抑える秘訣です。

悪臭被害

コウモリが棲みつくとさまざまな場所にフンや尿をします。

堆積していくと、次第に強い悪臭が発生します。

屋根裏や壁の内部にたまった排泄物は換気しにくいため、家全体にニオイが充満することも。

また、梅雨時期や夏場は湿気が多くなりカビが繁殖しやすくなるので、建材の腐食につながる恐れもあります。

異臭を感じるようになったら、すでに大量のフンがあるかもしれません。

騒音被害

夜行性のコウモリは、夕方から夜間にかけて活発に活動します。

その際、羽ばたき音や鳴き声、壁や天井を這う音が家中に響き、睡眠の妨げになることもあります。

また、閑静な住宅街ではさらに音が響きやすくなるため、生活の質を大きく損ねる原因になるほか、近所トラブルに発展することも。

病原菌・寄生虫被害

コウモリは病原菌や寄生虫の運び手になることでも知られています。

コウモリのフンからは感染症の原因となるヒストプラズマ菌を媒介していることがあり、空気中に拡散されると呼吸器疾患を引き起こす恐れがあります。

また、コウモリ自体が狂犬病ウイルスやダニ・ノミなどを媒介することもあるため、気づかないうちに家族が被害にあっているかもしれません。

忌避剤を用いたニオイ対策が効くとは限らない

コウモリ対策としてニオイを利用するのは一定の効果が期待できますが、万能ではありません。

状況によっては効果が限定的であったり、時間とともに効き目が薄れたりすることもあります。

コウモリ被害をなくすために、より効果的な対策を検討しましょう。

忌避剤の効果は一時的な場合が多い

ハッカ油やナフタリンなどのニオイは、初期段階ではコウモリに強い刺激を与えて忌避効果を発揮しますが、

時間が経つにつれて成分が揮発・減少し、ニオイの濃度が低下することで効果が薄れてしまうことがあります。

そのため、一度の対策で終わりではなく、定期的な再設置・再噴射やほかの対策との併用が必要です。

長期間に及ぶコウモリ被害に対しては、忌避剤だけで根本的な解決を目指すのは難しいと考えておいたほうがよいでしょう。

コウモリの種類や状況によって効果が異なることもある

コウモリの種類や棲みつき状況によって、忌避剤への反応は大きく異なります。

すでに巣を作って繁殖している場合は、いくら苦手なニオイで対策したとしても巣を離れないこともあります。

また、コウモリによってはハッカやナフタリンのニオイが効きづらい個体がいるため、期待した効果が得られない場合も。

ニオイだけの対策は万能ではないことを覚えておくとよいでしょう。

屋外ではニオイが拡散しやすい

ベランダや軒下、倉庫などの屋外では、風や換気の影響で忌避剤のニオイが拡散しやすく、十分な効果が得られにくい場合があります。

広い空間に忌避剤を設置しても、ニオイの濃度を保つのが難しく、短時間で効果が薄れてしまうケースも存在します。

屋外で対策する場合は、ニオイが持続しやすい固形タイプやジェルタイプの忌避剤を選ぶ、頻繁に補充・設置を行うといった工夫が必要です。

状況を見ながら適切な対策を組み合わせましょう。

巣を作られた後は忌避剤だけでは不十分なことも

コウモリがすでに巣を作って繁殖している場合、忌避剤だけでの対処は難しいのが現実です。

一度巣を作った場所には戻ってきやすく、ニオイにも徐々に慣れてしまうことから、追い出せないケースは少なくありません。

巣が形成されている段階では忌避剤単独の使用は効果が限定的で、被害の根本的な解決にはつながりにくい点に注意が必要です。

自力での追い出しが難しい場合は、専門家に相談して対応してもらうことをおすすめします。

追い出し後は侵入経路を塞ぐことが重要

コウモリが再び棲みつかないようにするために、追い出し後は侵入経路を確実に塞ぐ必要があります。

通気口や換気口には金網を、壁のひびや穴にはコーキング材を使うなど、場所に応じた対策が効果的です。

コウモリは元の棲み処に戻りたがる習性があるうえに、わずか1〜2cmの隙間からでも侵入する可能性があります。

どんなに小さな隙間であっても、丁寧に塞ぐように心がけてください。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの侵入経路を塞ぐ効果的な方法3選と使い方

「コウモリが家に棲みついていて困っている」 「コウモリの侵入を塞ぐ具体的な方法が知りたい」 といったお悩みはありませんか? この記事では、コウモリの侵入経路を塞ぐ手順、必要な道具、見つけたときのNG行 ...

続きを見る

コウモリ被害はプロにお任せください!安全に駆除、再発防止まで対応

コウモリ対策は自己流で行うと危険や法令違反につながるリスクがあります。

忌避剤を使っても効果が薄いケースや、すでに巣が作られている場合は、迷わずプロの業者に依頼しましょう。

専門業者であれば法に則った安全な追い出し作業が行えるほか、侵入口の徹底的な調査と封鎖、再発防止までトータルな対策が可能です。

安心して暮らせる環境を取り戻すためには最も確実な選択肢といえます。

また、コウモリを直接見たり触れたりすることなく駆除できるのも大きなメリットです。

精神的苦痛の排除はもちろん、病気や感染症にかかる身体的リスクも減らせるため、コウモリ被害にお困りの際はぜひご相談ください。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの正しい駆除方法をプロが徹底解説!放置の危険性や業者の費用相場を紹介

「天井からパタパタ音がする」 「ベランダに黒い糞が落ちていて心配」 こうした違和感は、コウモリが棲みついてるサインかもしれません。 放置すると糞尿による悪臭や健康被害、家の破損につながる恐れがあります ...

続きを見る