「夜中に窓やシャッターのあたりからパタパタという羽音が聞こえる…」「窓やシャッター周辺にフンのようなものが落ちている」

もし心当たりがあるなら、コウモリが棲みついているかもしれません。

放置すれば、糞尿による悪臭や衛生トラブルだけでなく、建物の劣化やご近所トラブルに発展する恐れもあります。

本記事では、なぜコウモリがシャッターやシャッターボックス内に巣を作りやすいのか、具体的な駆除方法、再発防止策まで紹介します。

コウモリ被害に悩んでいる方はもちろん、念のため対策しておきたいという方も、ぜひ参考にしてみてください。

このような方にオススメ

- シャッターや窓周辺にコウモリのフンらしき物を見かけた方

- 夜間に羽音や鳴き声が気になり、寝不足になっている方

- 自力でコウモリを追い出したものの、再発や衛生面が心配な方

- 家族の健康被害を防ぎたいと考えている方

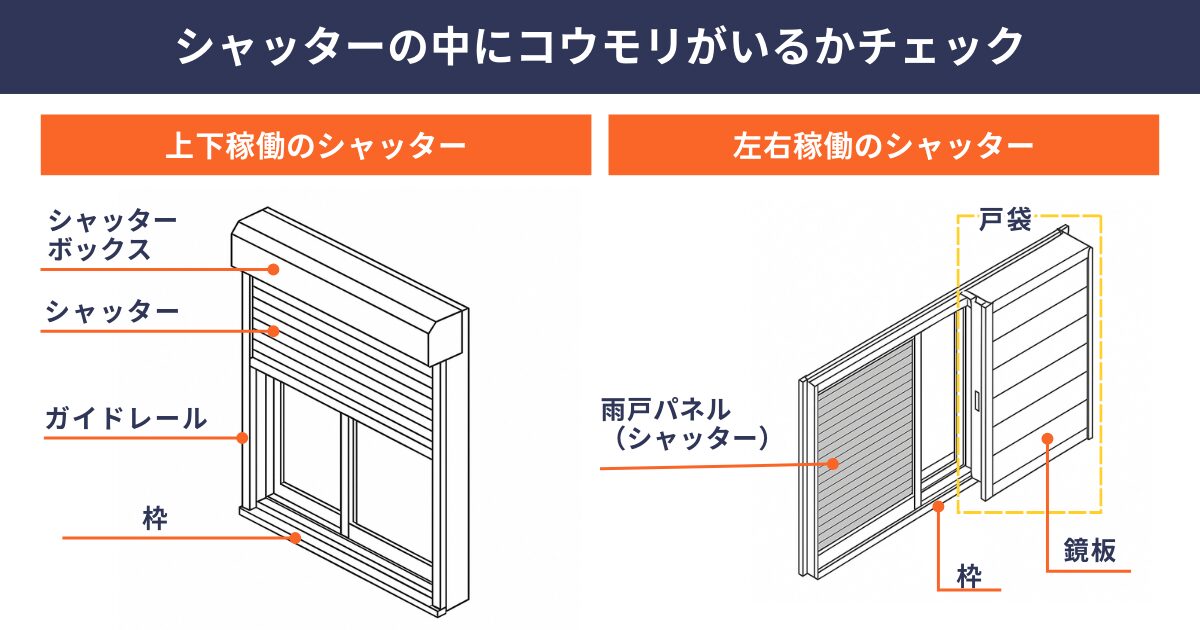

シャッターにコウモリがいるかチェック

シャッターは外部との出入りを制限する設備ですが、隙間やレール部分はコウモリが入り込みやすい場所でもあります。

夜行性のコウモリは、静かな空間を好んで棲みつくことが多いため、シャッターの構造上の約1cmのわずかな隙間からでも侵入してしまうため注意が必要です。

万が一、自宅のシャッター付近にコウモリがいる気配を感じたら、次の項目をチェックしてみましょう。

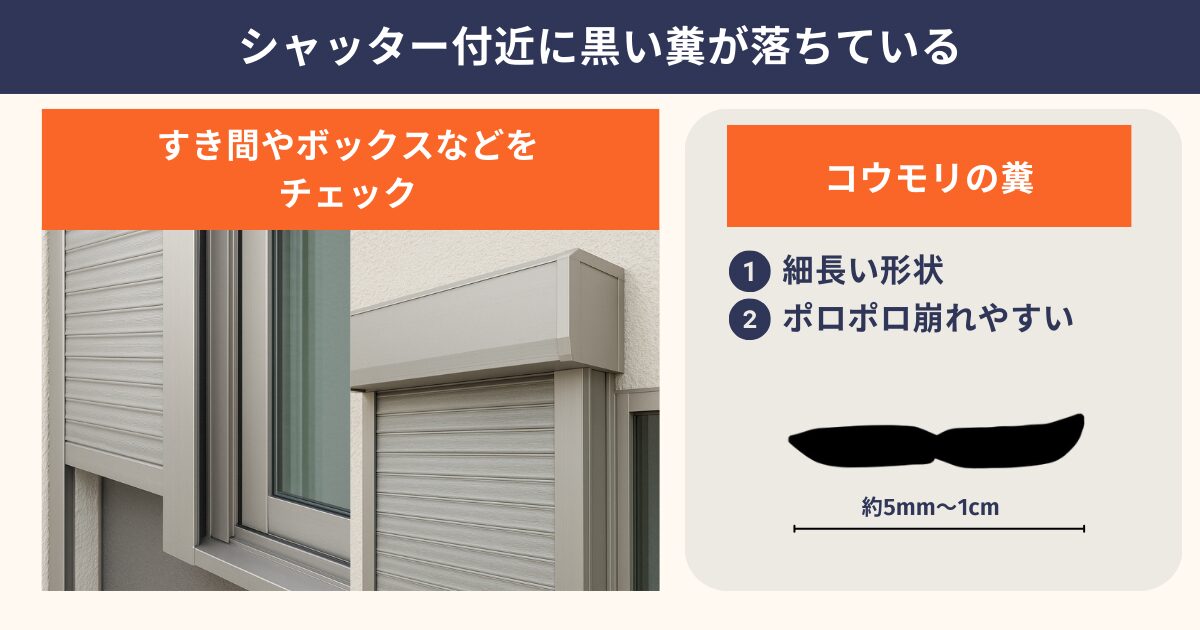

シャッター付近に黒い糞が落ちている

シャッターや雨戸の開閉部分に落ちている黒っぽい小さな糞があるか確認してみましょう。

コウモリの糞は細長い形状をしており、虫の羽や殻のようなものが含まれているため、ほこりと区別して見分けてください。

レール付近に糞のような黒っぽいものが溜まっている場合は、コウモリが棲みついている可能性があります。

チェックポイント

- シャッターの開閉部に黒っぽい小さな粒が落ちている

- レールや溝に黒い汚れが溜まっている

- 粒が細長く、虫の羽や殻のようなものが混じっている

シャッター周辺から異臭がする

シャッターを閉め切った際に強いアンモニア臭を感じる場合は、コウモリの糞尿が原因でニオイが充満している可能性があるため注意が必要です。

シャッター付きのガレージや倉庫もにおいがこもるなら、念のためシャッター内を確認しましょう。

チェックポイント

- シャッターを閉め切ったときにアンモニア臭がする

- 換気してもなかなかにおいが消えない

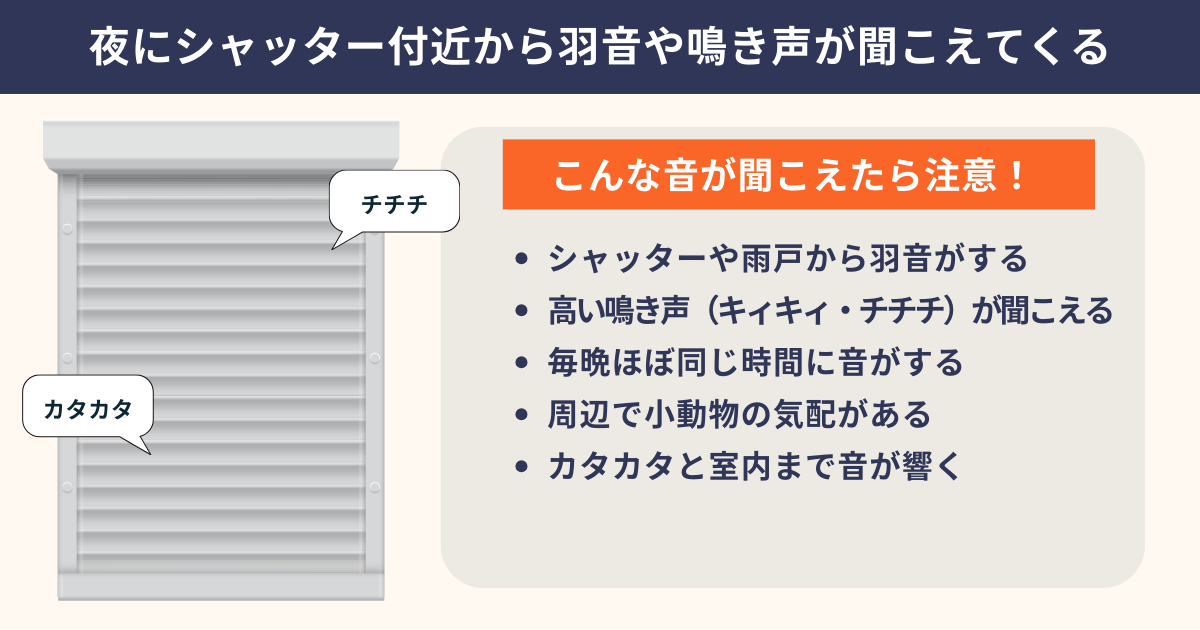

夜にシャッター付近から羽音や鳴き声が聞こえてくる

夜間にシャッターや雨戸付きの窓からパタパタという羽音や、キィキィといった高い鳴き声が聞こえる場合も注意が必要です。

コウモリは夕方から夜にかけて活発に活動するため、室内やシャッター周辺に音が響きます。

こうした音や鳴き声が続くようであれば、早めにシャッター内を点検してみてください。

チェックポイント

- 夜間にシャッターや雨戸からパタパタという羽音が聞こえる

- キィキィ・チチチといった高い鳴き声が聞こえる

- 毎晩同じ時間帯に繰り返されて音が聞こえる

- シャッターや雨戸周辺で小動物が動くような気配がある

- 室内にもカタカタと音が響いてくる

コウモリが好む環境によって、シャッターは狙われやすくなる

コウモリは夜行性で、隙間や暗所を選ぶ習性があるため、シャッターのように狭い場所は棲みつきやすいです。

特に下記の環境が一つでも当てはまっている場合、コウモリが棲みついている可能性があるため注意深く観察しましょう。

コウモリが好む環境

- 日頃シャッターをあまり動かしていない

- 暗くて暖かい

- エサになる虫が周辺にいる

- 侵入経路、隙間がある

- 河川や農地、池などの自然環境が豊富

参考

日頃シャッターをあまり動かしていない

普段から動かしていないシャッターは、コウモリにとって快適なすみかになりやすい場所です。

特に、頑丈なシャッターと窓の隙間は、室内の暖かさが伝わりやすく、外敵からも身を守れるため、居座られてしまうリスクが高まります。

しばらく使っていないシャッターがある場合は、コウモリが棲みついていないか確認してみましょう。

暗くて暖かい

コウモリは、日光が差さず気温が保たれる暗所を好むため、日中でも光がほとんど入らない空間は、休憩や繁殖に適した環境になりやすいです。

狭くてもある程度の暖かさがあれば、コウモリが棲みついて長く居座ってしまう可能性が高いので注意しましょう。

エサになる虫が周辺にいる

コウモリは昆虫を主な餌としているため、家の周囲に虫が多く集まる環境だと、棲みつきやすくなります。

庭先や玄関灯などのライトに虫が誘引されている場合は、コウモリにとって絶好の狩り場となってしまうためです。

周辺にエサ場があると、シャッターなど家屋に棲みつく要因となるため、家の周囲に虫が多い場合は注意が必要です。

侵入経路、隙間がある

コウモリはわずか1cmほどの隙間でも入り込めるため、シャッターの枠やレール周辺、雨戸の戸袋なども要注意です。

老朽化によって部材が傷んでいたり、取り付け時のシーリングが甘かったりする場合は、より簡単に侵入される可能性があります。

河川や農地、池などの自然環境が豊富

自然環境が豊かなエリアも注意が必要です。

河川や農地、池などが近くにあると餌となる虫が豊富で、コウモリにとって暮らしやすい環境が整っています。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの対策を場所ごとに徹底解説!巣の見た目や家で被害が出やすい箇所のチェック方法

「コウモリが家に住みついたかもしれない」 そのような不安を感じていませんか? 屋根裏や軒下から羽音がしたり、糞のようなものを見つけた場合、 コウモリが巣を作っているサインかもしれません。 コウモリは病 ...

続きを見る

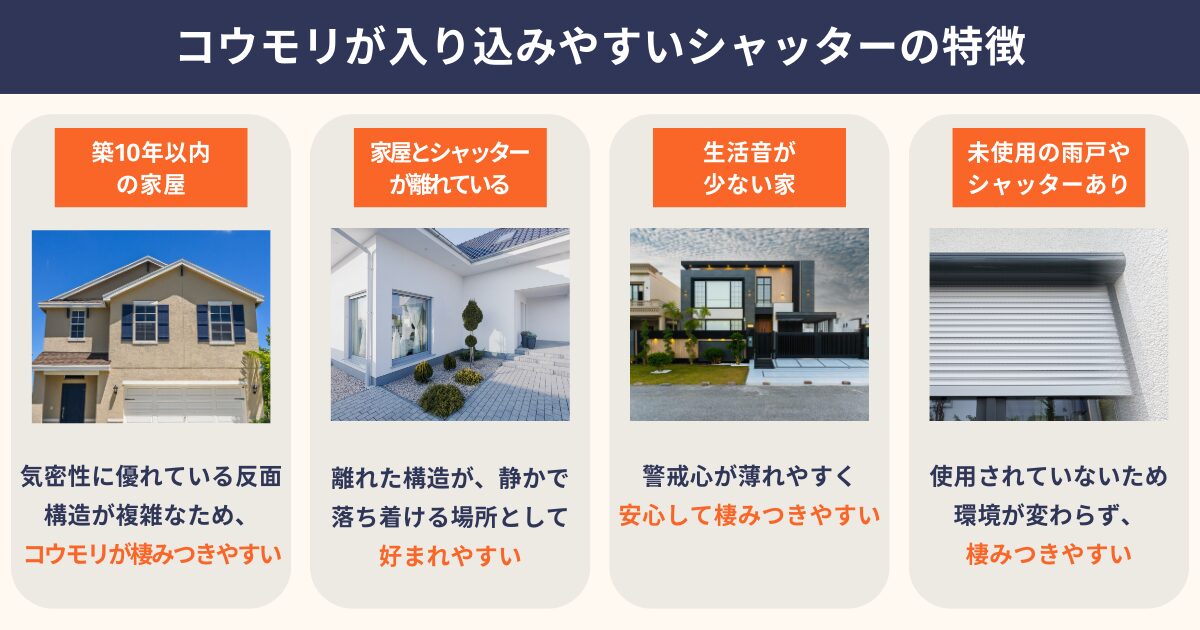

コウモリが入り込みやすいシャッターの特徴

シャッターは風雨を防ぎつつ、防犯対策の機能としても役立ちますが、構造上わずかな隙間があるため、コウモリが侵入してきます。

普段からシャッターを動かす頻度が少ないため、安定した寝床として確保されやすいです。

ご自宅がコウモリの棲みつきやすい環境になっているか確認してみてください。

築10年以内の住居

「まだ新しいから大丈夫」と思われがちな築浅の家ですが、コウモリが棲みつきやすい環境が整っています。

築浅の家は、気密性・断熱性の高い構造で暖かさが保たれやすく、ハクビシンやネズミなど他の害獣は棲みつくことがあまりないため、

コウモリにとって快適な環境になります。

築年数に関係なく、異変を感じたら早めにシャッター周辺を確認してみましょう。

家屋とシャッターが離れている

ガレージや物置など、家屋の外に独立して設置されたシャッターは、人の目が届きにくくなるためコウモリが棲みつきやすくなります。

シャッターを開けっ放しにしていたり、人通りの少ない場所に設置されていたりすると、コウモリが侵入しても気づきにくいです。

生活音が少ない家

コウモリは夜行性のため、昼間は静かなシャッター内を住処にしてしまう場合があります。

ペットを飼っていない家庭や、来客が少ない家庭も、コウモリにとって落ち着ける空間のため注意が必要です。

使われていない雨戸やシャッターがある

使用頻度の低い雨戸やシャッターは、日常的に人が動かさない場所としてコウモリに狙われやすいです。

放置していると埃が溜まりやすく、異変に気づかないことがあります。

気づいた時には大量にコウモリが棲みついていることがあるため、普段あまり使わないシャッターでも、

日常的に開閉したり掃除を欠かさないようにしてください。

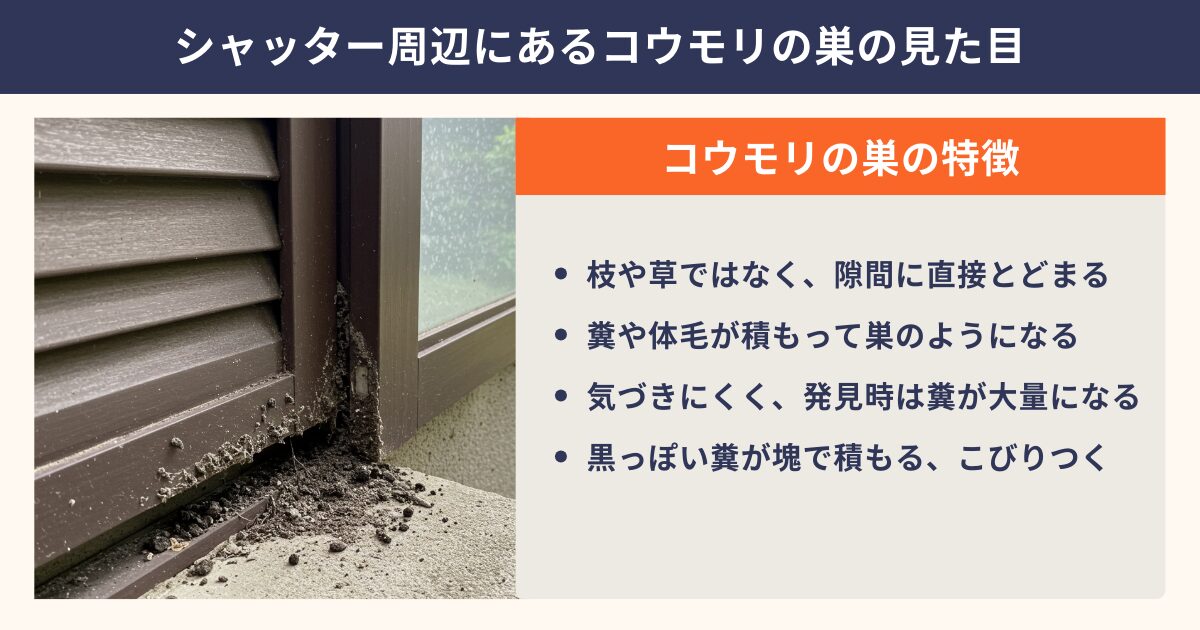

シャッターにあるコウモリの巣の見た目

コウモリの巣は、鳥のように枝や草で作られた明確な形があるものではなく、狭い隙間に直接とどまりながら、糞や体毛が積もっていくことで巣のような状態になります。

シャッターに棲んでいても気づきにくいため、発見したときには糞尿が大量に蓄積されていることもあります。

巣のある場所では、コウモリの糞が黒っぽい塊となって積もっていたり、床や壁にこびりついていることが多いので、確認してみてください。

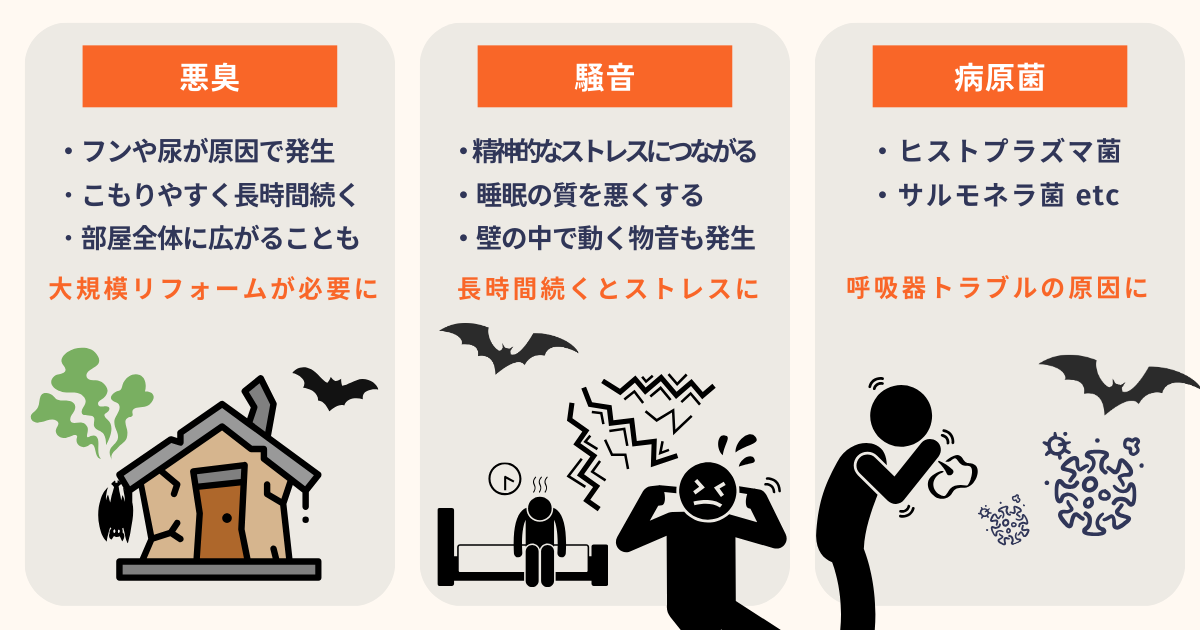

シャッターにコウモリが棲み続ける危険性

コウモリは夜行性の生き物であり、シャッターなどの暗くて静かな場所を住処にしやすいです。

コウモリが棲み続けている状況を対処せずにいると、悪臭や騒音、健康リスクといったさまざまなトラブルが発生します。

家族の健康を脅かす恐れもあるため、早めに対処しましょう。

悪臭

コウモリの糞尿には独特のアンモニア臭があり、一度こびりついてしまうと残りやすいのが特徴です。

糞尿が堆積したまま放置すると雑菌が繁殖しやすくなり、空気の流れが悪い場所ではニオイがこもります。

室内の空気環境や周辺への悪影響にとどまらず、健康面にも被害が及ぶ可能性があるため、異変に気づいた時点で早めに対処してください。

騒音

コウモリは夜間に活動するため、羽ばたきや鳴き声が騒音となって睡眠を妨げることがあります。

シャッターの近くに寝室や居間がある場合、音が気になってストレスの原因になります。

病原菌

コウモリの糞尿にはさまざまな病原菌や寄生虫が含まれている可能性があるため、衛生面でも見過ごせない問題です。

| コウモリのフンに含まれる病原菌・寄生虫 | |||

| 病原菌 | 感染症名 | 主な症状 | 参照元 |

| ヒストプラズマ菌 | ヒストプラズマ症 | 発熱、咳、倦怠感、呼吸器困難など | 岩手感染症情報センター |

| サルモネラ菌 | サルモネラ感染症 | 腹痛、下痢、発熱 | JUMA-Vet |

| レプトスピラ菌 | レプトスピラ症 | 発熱、頭痛、筋肉痛など、重篤化すると腎不全や肝障害を伴う黄疸が発生する | J-Stage |

| 狂犬病ウイルス | 狂犬病 | 発熱、神経症状、倦怠感など、発症するとほぼ100%死亡する | 国立感染症研究所 |

| ニパウイルス | ニパウイルス感染症 | 発熱、頭痛、嘔吐、急性脳炎症状など 致死率が高い |

理化学研究所 |

| リッサウイルス | リッサウイルス感染症 | 狂犬病に似た神経症状など、進行すると中枢神経障害が起きる | 岩手県感染症情報センター |

| SARS関連コロナウイルス | SARS | 発熱、筋肉痛など、重篤化すると急性呼吸窮迫症候群を起こす | 理化学研究所 |

糞が乾燥して細かい粒子となり、空気中に舞い上がると、人が吸い込んで感染症にかかってしまうかもしれません。

小さな子どもや高齢者がいる家庭では、健康被害を防ぐためにも、早急にコウモリ駆除をおこなうのが賢明です。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの被害を画像、グラフ付きで解説!対策方法やNG行為とは?

コウモリが家に棲みつくと、糞尿による悪臭や汚染、感染症などさまざまな被害をもたらすことがあります。 早めに対策を取らなければ、被害はどんどんと拡大していくかもしれません。 本記事では、家に棲みつきやす ...

続きを見る

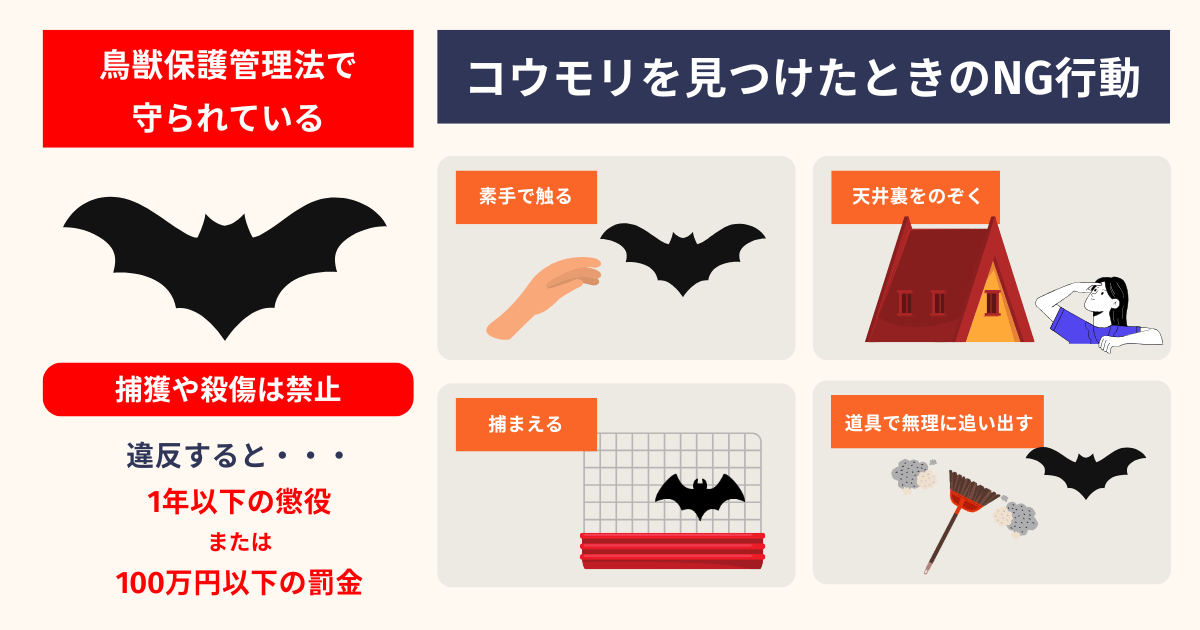

シャッターでコウモリを見つけたときのNG行動

シャッターや窓などの掃除をしていたら、コウモリらしき動物がいることに気づき、慌てて誤った行動をしてしまうことがあります。

コウモリを媒介とする感染症の被害にあわないためにも、正しい知識で対処することが大切です。

シャッターにコウモリが棲みついていたとしても、なるべく冷静な行動を心がけてください。

素手で触ろうとする

コウモリは多くの病原菌や寄生虫を媒介としているため、素手で触るのは危険です。

特に、ヒストプラズマ菌や狂犬病ウイルスなどを運んでいる可能性があり、噛まれたり爪で引っかかれたりすると感染症にかかる可能性があります。

シャッター内をのぞき込む

シャッター内にコウモリを見つけると、奥まで潜んでいるのではないかと不安になり、直接のぞきたくなるかもしれませんが、危険な行為です。

狭い場所で無理な姿勢をとると、転倒や落下のリスクがあり、糞を吸い込んでしまうと、感染症にかかる可能性があります。

驚いたコウモリが突然飛び出してきたり、噛みついてくることもあるため、むやみに覗き込むのは避けましょう。

無理やり捕まえる

一刻も早く追い出したい気持ちから、コウモリを手づかみで捕まえようとする行動も危険です。

コウモリは鳥獣保護法により原則として捕獲が禁止され、許可なく捕まえると法律違反になる可能性があります。

捕まえたとしても、噛まれたり病原菌にかかることもあるため、自己判断での捕獲は避けてください。

道具で無理に追い出す

棒やほうきなどの道具を使って直接追い出そうとすると、コウモリが驚いて暴れたり、周囲にぶつかって怪我をする恐れがあります。

パニック状態になったコウモリは予測不能な動きをするため、思わぬ被害に繋がる可能性もあります。

追い出す必要がある場合は、専門の業者に相談したり、正しい追い出し手順を理解したうえで適切な対応をしてください。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが持つ寄生虫や感染症とは?危険な病気から身を守るための方法

「コウモリによる感染症や病気が心配…」「最近身体がかゆくて、寄生虫のせい?」 このような不安を抱えている方は少なくありません。 コウモリによる感染症は人にうつる可能性があり、発症すれば健康を脅かすなど ...

続きを見る

コウモリの捕獲はNG?鳥獣保護法に注意しよう

コウモリは鳥獣保護法で保護されている生き物なので、許可なく捕獲すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となる可能性があります。

コウモリを捕まえようとして無理やり追いかけ回したり、手づかみで捕獲する行為は、法律違反になるだけでなく、安全や衛生面にも大きな問題を引き起こしかねません。

コウモリを追い出す際には正しい手順を守り、必要があれば専門業者に依頼しましょう。

こちらもCHECK

-

-

なぜコウモリは鳥獣保護管理法の対象?捕獲するのはNG?

「コウモリが家の中や周辺に棲みついて困っている」 「健康被害や建物への影響が心配」といった状況はありませんか? この記事では、鳥獣保護法の基本からコウモリ駆除の具体的な方法、最適な時期や ...

続きを見る

シャッターにいるコウモリを自力で追い出す4ステップ

シャッターにコウモリが棲みついても、道具と手順を守れば自力で追い出すことは可能です。

ただし、シャッター奥に巣がある場合は、清掃や消毒が難しく、個人で対応するのは現実的ではありません。

ケガや感染症の危険があるため、不安がある場合は専門業者に依頼しましょう。

シャッターにいるコウモリの追い出し方

- 駆除道具を用意する

- 服装を整える

- 忌避剤を使用する

- 清掃・消毒をする

こちらもCHECK

-

-

図解付きで徹底解説!家に棲みついたコウモリの追い出し方法と注意点

気づいたら家の中から「キィキィ」という音が…。 もしかすると、家に棲みついたコウモリかもしれません。 放置すれば糞尿による悪臭や衛生被害、家の劣化が進むだけでなく、感染症の危険性もあります。 いざ追い ...

続きを見る

①駆除道具を用意する

コウモリを追い出すために必要な道具を揃えましょう。

忌避剤や消毒薬だけでなく、再来防止用の金具やコーキング剤も準備しておくのが良いです。

こちらもCHECK

-

-

コウモリ駆除に必要な道具には何がある?トータル費用も紹介!

コウモリが自宅に棲みつくと、糞や尿による悪臭や衛生面での問題が発生しやすくなります。 コウモリの身体からダニやウイルスを媒介する可能性もあり、放置すると健康を損ねたり病気を発症したりしてしまうかもしれ ...

続きを見る

②服装を整える

シャッターにいるコウモリの追い出しや清掃作業を行う際に、衛生面と安全面も考えて装備を整えます。

コウモリは糞尿からの感染だけでなく、突然飛び出してくることも考えられるため、身を守れるグッズは必須です。

- ゴーグル

- マスク

- 作業着

保護ゴーグル

コウモリの糞尿がシャッターにたまっていると、目に入る可能性があります。

保護ゴーグルは目の周囲を覆えるものを選び、ズレがないように装着してください。

防塵マスク

コウモリの糞は乾燥すると粉状になり有害な微粒子が空気中に拡散されます。

防塵マスクをつけることで、汚染された物質を吸い込まずに作業がおこなえます。

作業着

シャッターの掃除中は、糞尿やホコリで衣類が汚れるため、使い捨ての作業着を着用してください。

作業が終わったら作業着はすぐに破棄し、着替えやシャワーで体を清潔に保ちましょう。

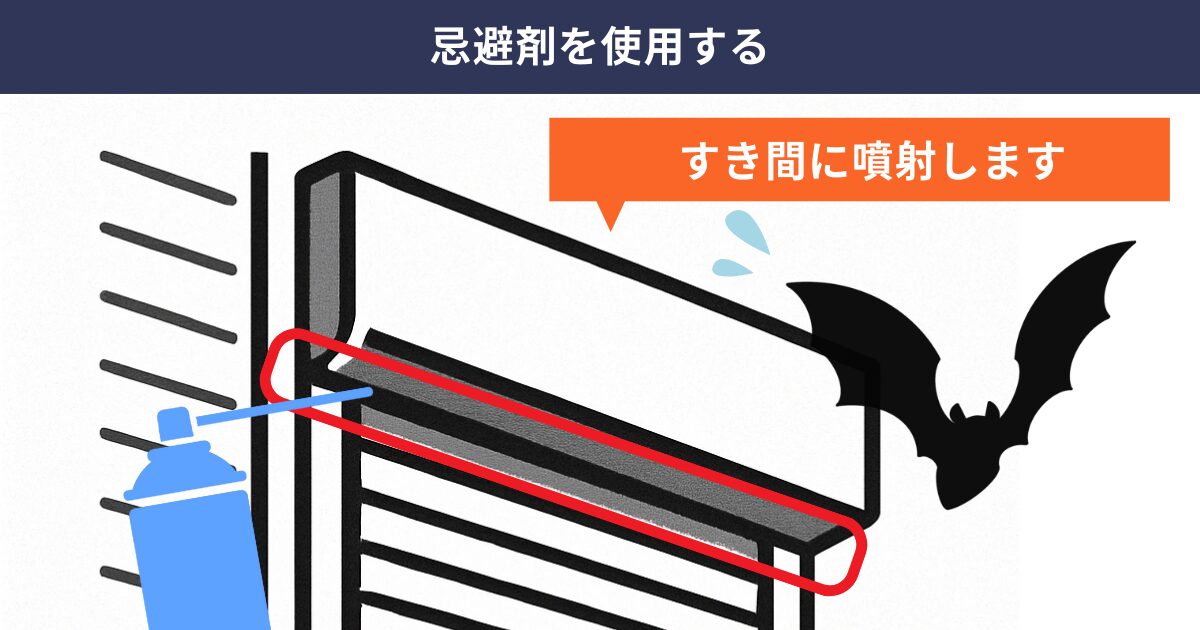

③忌避剤を使用する

忌避剤のスプレータイプを使用して、シャッター内部に潜むコウモリを追い出しましょう。

忌避剤には、スプレータイプ・燻煙タイプがあり、ハッカやハーブ系の強い香りを利用したものが多く流通しています。

コウモリは刺激臭を嫌うため、忌避剤をシャッター周辺やシャッターボックス内部に散布することで、

物理的に触れることなく追い出しができます。

イカリ消毒 スーパーコウモリジェット

ハッカの香りを活用したスプレータイプの忌避剤で、コウモリの敏感な嗅覚を刺激し不快感を与えます。

付属のノズルでシャッターの隙間まで噴射できるので、狭い箇所の追い出しが可能です。

こちらもCHECK

-

-

コウモリ忌避剤の種類と使い方、効果を徹底解説!場所別のおすすめ対策5選

家の天井裏やベランダにコウモリが棲みついてしまい、「追い出したいけどどうしたらいいの?」と悩んでいませんか。 コウモリは鳥獣保護管理法で守られているため、捕獲や殺傷は禁止されています。 そこで追い出し ...

続きを見る

④清掃・消毒をする

コウモリを追い出したあとは、糞や尿などの汚れを落とし、衛生状態を整えましょう。

放置された糞や尿は、病原菌の温床になるだけでなく、残ったニオイがコウモリを再び呼び寄せる原因にもなります。

シャッターの内部まで清掃するのが困難な場合は、専門業者に依頼してみてください。

消毒用エタノール

細菌やウイルスなどを除去するために、アルコール成分が含まれた消毒スプレーを使います。

スプレーを直接吹きかけるのも有効ですが、雑巾に噴霧してから使うと周囲に汚染物質が飛び散らず安全に消毒ができます。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの糞や尿は危険?

「自宅の壁や庭にコウモリの糞や尿が落ちていて気になる」 「コウモリの糞や尿は健康被害があるのか?」とお悩みではありませんか? コウモリの糞や尿は健康に影響するため、早めの対策が必要です。 本記事は、コ ...

続きを見る

シャッターにコウモリを寄せ付けない再来防止策

コウモリをシャッター内部やシャッターボックスから追い出したあとも安心はできません。

再度棲みつかれないためにも、コウモリを再び寄せ付けない環境づくりが大切です。

- シャッターの中や周辺を掃除する

- 侵入経路を塞ぐ

- コウモリの嫌う環境を作る

- 予防タイプの忌避剤を使用する

こちらもCHECK

-

-

家庭でできるコウモリ駆除対策!おすすめグッズと場所別にできること

夜になると屋根裏やベランダからコウモリの羽音が聞こえたり、糞尿による悪臭に悩まされたりしていませんか。 「家庭でできるコウモリ対策があれば知りたい」「なるべくお金をかけずに対処したい」 そのように思っ ...

続きを見る

①シャッターの中や周辺を掃除する

追い出しに成功したら、シャッター内部やシャッターボックスの掃除をしましょう。

掃除をする際は、コウモリの糞や体毛には病原菌が含まれている可能性もあるので、保護ゴーグルやマスクなどを着用しておくと安心です。

シャッターレールの隙間は念入りに!

コウモリの糞や体毛は、シャッターのレールの隙間に溜まりやすく、見落とされがちなポイントです。

清掃の際は、レールの端や溝の中、隙間の奥までしっかり確認し、糞や汚れを丁寧に取り除きましょう。

ブラシや細めの掃除道具を使うと、小さな隙間も掃除できます。

②侵入経路を塞ぐ

コウモリの再侵入を防ぐには、シャッターまわりの隙間をしっかり塞ぐことが大切です。

わずか1cm程度の隙間でもコウモリは侵入してくるため、隅々まで丁寧に確認しましょう。

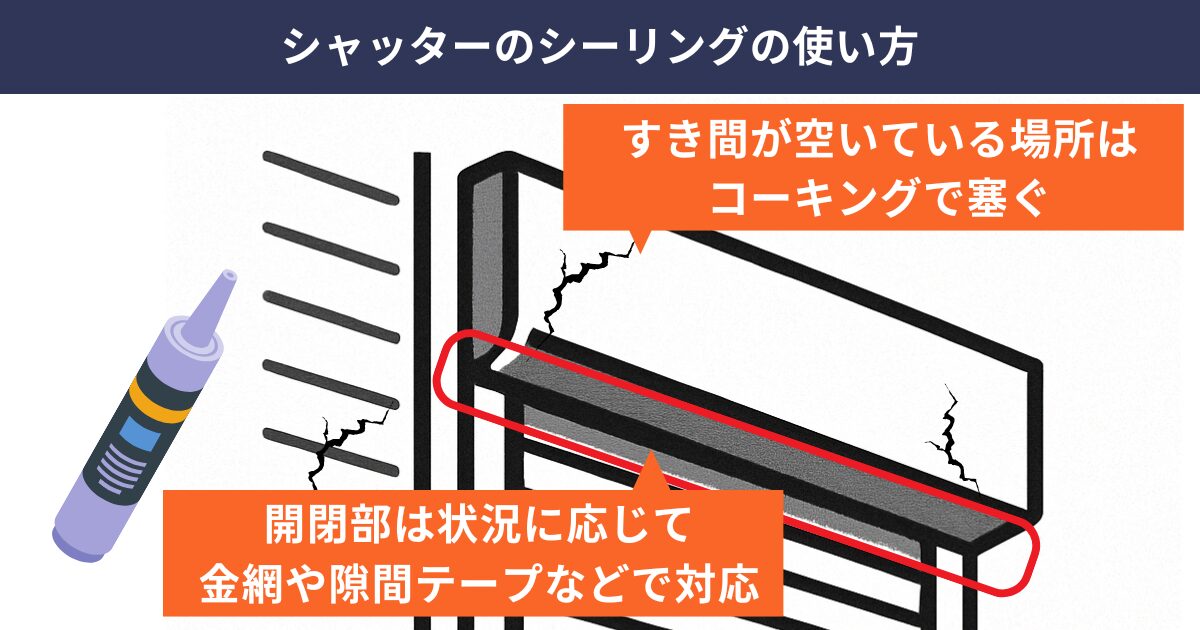

小さな隙間を確実に塞ぐには、コーキング剤と金網を使うのが効果的です。

防水性や耐久性のあるタイプを選び、レールまわりや壁との接合部など、侵入経路になりそうな場所に使用してください。

セメダイン JIS シリコーンシーラント

コーキング剤は壁やシャッター周りの小さな隙間を埋めるのに最適で、コウモリの侵入経路を完全に遮断できます。

防水性もあるため、雨風による劣化が抑えられ、長期間にわたって効果を維持しやすいのが特徴です。

コーキングの効果

- 壁やシャッター周辺の小さな隙間を埋めて侵入をブロック

- 防水性で雨風による劣化を防止

- 金網と併用すると効果的

近与(KONYO) KHT コーキングガン

コーキングガンは、コーキング剤を均一に塗布して隙間をしっかり埋めるために使う道具です。

細部まで丁寧に作業でき、仕上がりをきれいに整えられます。

コーキングガンの効果

- コーキング材を均等に塗布できる

- 細かい部分もきれいに仕上がる

- 金網などとの併用で高い補強効果がある

Chosenal 金網

シャッター周辺に大きめの隙間がある場合は、コーキング材だけでは不十分なこともあるため、金網を併用しましょう。

金網は通気性を保ちつつ、物理的にコウモリの侵入を防げるのが特徴です。

屋外でも錆びにくく、目立ちにくい素材のため、見た目を損なわずに設置できる点も大きなメリットです。

金網の効果

- コウモリの侵入を物理的にシャットアウトできる

- 通気性はしっかり確保

- シャッターの巻き取り部や広めの隙間の補強に最適

- 屋外でも劣化しにくく、目立ちにくいデザイン

シャッターのシーリングの使い方

シャッターの隙間を塞ぐ際は、まず隙間の位置や大きさを確認し、汚れを取り除いてからシーリング剤を使いましょう。

シャッターの可動部分に塗ってしまうと、開閉できなくなる可能性があるため、金網と組み合わせて物理的に塞ぐ方法も検討してください。

コーキングガンを使えば、隙間をしっかり埋めることができ、仕上がりの耐久性も高まります。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの侵入経路を塞ぐ効果的な方法3選と使い方

「コウモリが家に棲みついていて困っている」 「コウモリの侵入を塞ぐ具体的な方法が知りたい」 といったお悩みはありませんか? この記事では、コウモリの侵入経路を塞ぐ手順、必要な道具、見つけたときのNG行 ...

続きを見る

③コウモリの嫌う環境を作る

隙間を塞いでも、環境が整ったままだと再び棲みつかれる恐れがあるため、コウモリの嫌がる植物や明るさを活用して寄せ付けない空間にしましょう。

コウモリが嫌う植物を周辺に植えることで、再び棲みつかない環境を作ります。

短期的に設置するのではなく、1年2年と継続的に取り組むことが大切です。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの嫌がるニオイって?手作り忌避剤の作り方や追い出し方法も解説!

夜間に家の周囲をコウモリが飛び回る姿を見たという人もいるでしょう。 コウモリが家に棲みついてしまうとフンや尿による悪臭や病原菌のリスクが上昇してしまうため、きちんとした対策が必要です。 コウモリ対策に ...

続きを見る

④予防タイプの忌避剤を使用する

シャッターまわりの掃除や隙間を塞ぎ、コウモリの嫌う環境づくりをしっかり行っても、相手は動物なので気を抜くと再侵入してしまう可能性があります。

そこで効果的なのが、予防用の忌避剤を設置する方法です。

SHIMADA コウモリ寄せつけない! 忌避剤

置き型タイプの忌避剤で、シャッターの近くに設置しておくだけで、コウモリが寄り付きにくい環境になります。

メンテナンスの手間がかからないため、手軽に使いやすいのもポイントです。他の対策と併用すると効果が高まります。

シャッターのコウモリ駆除は専門業者が確実

シャッターは構造的にコウモリの巣になりやすい場所なので、見つけたらすぐに駆除する必要があります。

相手は動物なので、一度追い出しができたとしても、再度棲みついてしまうことがよくあります。

シャッター周辺をすべて自分で対応しようとすると、高い場所での作業が発生したり、狭い部分に届かなかったりと、危険を伴う難しい作業になるかもしれません。

専門業者ならシャッター構造を理解したうえで、追い出しから清掃・消毒、再発防止まで対応してくれます。

少しでもコウモリの気配を感じたら、被害が拡大する前に専門業者に相談してみてください。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの正しい駆除方法をプロが徹底解説!放置の危険性や業者の費用相場を紹介

「天井からパタパタ音がする」 「ベランダに黒い糞が落ちていて心配」 こうした違和感は、コウモリが棲みついてるサインかもしれません。 放置すると糞尿による悪臭や健康被害、家の破損につながる恐れがあります ...

続きを見る