「コウモリによる感染症や病気が心配…」「最近身体がかゆくて、寄生虫のせい?」

このような不安を抱えている方は少なくありません。

コウモリによる感染症は人にうつる可能性があり、発症すれば健康を脅かすなどの危険性があります。

コウモリはアレルギーや皮膚トラブルを引き起こす寄生虫を運ぶだけでなく、狂犬病やエボラ出血熱など命に関わる感染症を媒介する存在です。

この記事では、コウモリが持つ寄生虫や感染症の危険性と、安心して暮らすための対策方法をわかりやすく紹介していきます。

このような方におすすめ

- コウモリが媒介する感染症や病気について知っておきたい方

- 天井裏やベランダにコウモリが棲みついているかもしれないと不安な方

- 子どもや高齢者と住んでいて健康面が心配な方

- 正しい駆除方法を探している方

コウモリの寄生虫とは

コウモリの体にはさまざまな寄生虫が付着しており、人の生活環境に持ち込まれると、かゆみや皮膚トラブル、病気の原因になることがあります。代表的なものは以下の3種類です。

コウモリに付着する代表的な寄生虫

- マダニ

- コウモリマルヒメダニ

- コウモリトコジラミ

マダニ

マダニは草むらや野生動物に寄生することが多い外部寄生虫です。

コウモリに吸着して血を吸いながら生息し、宿主を介して人やペットに移ります。

体長は数ミリ程度で、肉眼でも確認できるほどの大きさです。

吸血されると皮膚が赤く腫れたり強いかゆみを引き起こし、場合によっては発熱や感染症につながることがあります。

近年ではマダニによる死亡例が増えている危険な寄生虫です。

コウモリマルヒメダニ

コウモリ特有のダニで、羽毛や皮膚に付着して生活します。

体長は小さく、4mm〜6mmほど。

コウモリの群れに潜みながら繁殖し、人に寄生すると激しい痒みや発赤、丘疹(小さなブツブツ)が生じることがあります。

コウモリトコジラミ

名前のとおりトコジラミ(南京虫)の仲間で、コウモリに寄生して吸血します。

夜行性で暗い場所に潜み、コウモリが棲みついた天井裏や壁の隙間で繁殖するのが特徴です。

本来はコウモリを吸血しますが、人に寄生すると、約1cmの紅斑や膨疹が生じ、強いかゆみや痛みを伴う場合があります。

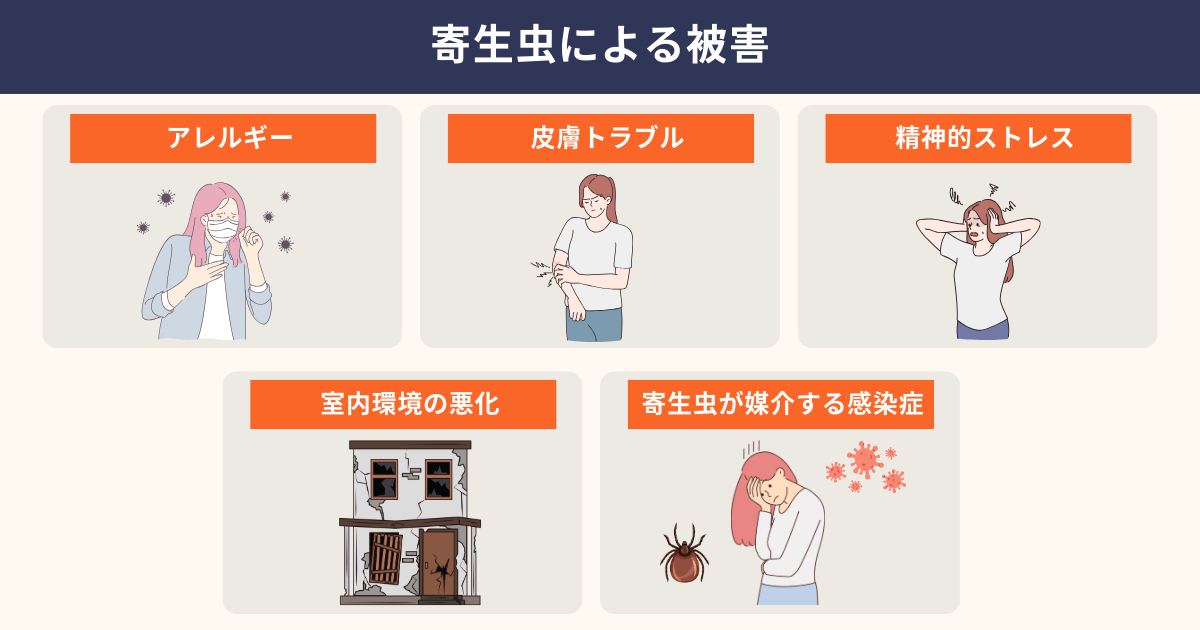

寄生虫による被害

コウモリに付着している寄生虫は、人の住環境に持ち込まれることで深刻な被害をもたらします。

見た目は小さな虫でも、健康や生活への影響は軽視できません。

寄生虫による被害

- アレルギー

- 皮膚トラブル

- 精神的ストレス

- 室内環境の悪化

- 寄生虫が媒介する感染症

アレルギー

ダニ類やその死骸・排泄物は強いアレルゲンとなり、鼻炎・喘息・結膜炎などを引き起こすことがあります。

特に小さな子どもや高齢者は免疫力が低いため、症状が重くなりやすいです。

皮膚トラブル

ダニなどの寄生虫が人の皮膚を吸血・刺咬することで、赤い発疹や強いかゆみが発生します。

かゆみに耐えきれず皮膚を掻き壊すと、細菌感染を併発して化膿する場合があります。

精神的ストレス

夜間のかゆみによる睡眠不足は大きな精神的ストレスとなり、放置すれば生活の質を著しく低下させます。

室内環境の悪化

ダニやトコジラミは寝具や家具の隙間に潜み、繁殖すると家庭内全体に広がります。

衛生環境が損なわれるだけでなく、駆除に労力と費用がかかる可能性があります。

寄生虫が媒介する感染症

マダニのようにウイルスや細菌を媒介する寄生虫も存在します。

国内外で重症熱性血小板減少症候群(SFTS)など、人に感染すると命に関わる感染症を引き起こす事例も報告されています。

参考

コウモリが媒介する感染症

コウモリは、狂犬病やリッサウイルスのように致死率が高いものから、SARSやエボラ出血熱のように世界的に大きな流行をもたらしたものまで、さまざまな感染症を媒介します。

ヒストプラズマ症のように呼吸器系の症状が中心となる感染症も確認されています。

| 感染症名 | 主な病状 | 潜伏期間 | 致死率 |

| 狂犬病 | 発熱、錯乱、嘔吐、恐水症など | 1~2か月 | ほぼ100% |

| ヒストプラズマウイルス | 発熱、悪寒、咳嗽、頭痛、胸痛など | 7~21日 | 0〜90% (病型により異なる) |

| ニパウイルス | 発熱、めまい、嘔吐、呼吸器系症状など | 4~14日 | 40~75% |

| リッサウイルス | 発熱、食欲不振、倦怠感、嚥下困難など | 1~3か月 | ほぼ100% |

| SARS | 発熱、悪寒、筋肉痛、肺炎など | 2~10日 | 約10% |

| エボラ出血熱 | 発熱、全身倦怠感、筋肉痛、頭痛など | 2~21日 | 25〜90% |

| アルボウイルス | リンパ節の腫れ、発疹、関節痛、出血熱など | 250種以上あり、 種類ごとに異なる |

病型により異なる |

| ハンタウイルス | 発熱、頭痛、悪寒、脱力、めまいなど | HFRS:10~20日 HPS:1~5週間 |

3〜40% (病型により異なる) |

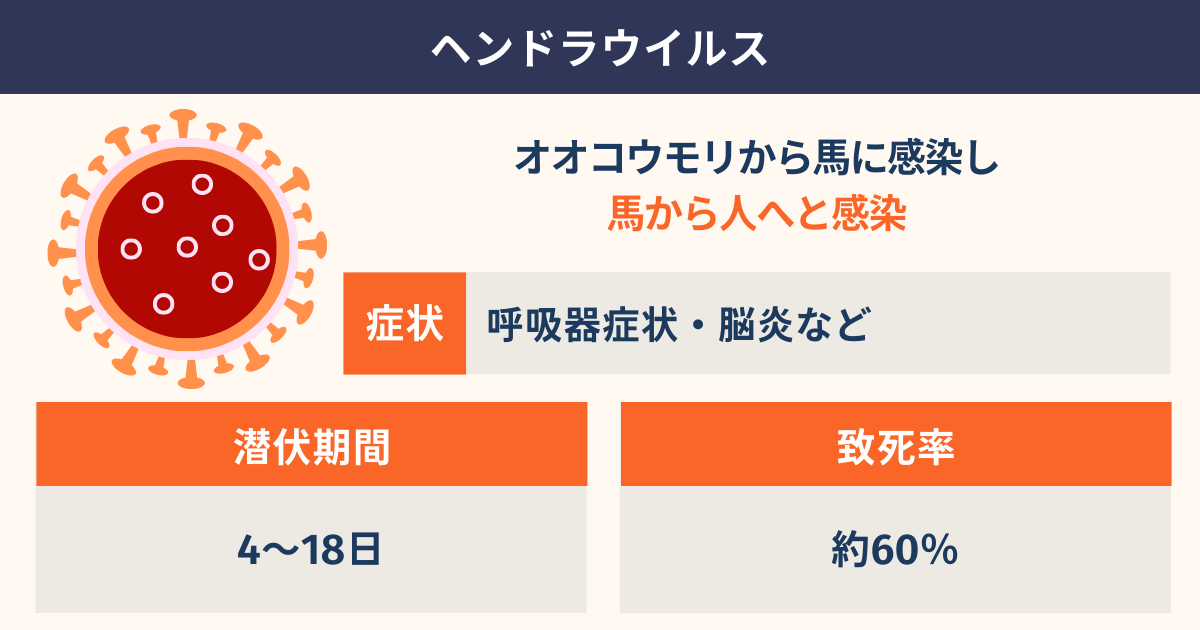

| ヘンドラウイルス | 発熱、筋肉痛などインフルエンザ症状など | 4~18日 | 約60% |

コウモリが媒介する感染症の症状

以下では、主要な感染症ごとに症状や致死率について解説します。

コウモリが媒介する感染症の症状

- 狂犬病

- ヒストプラズマウイルス

- 二パウイルス

- リッサウイルス

- SARS

- エボラ出血熱

- アルボウイルス

- ハンタウイルス

- ヘンドラウイルス

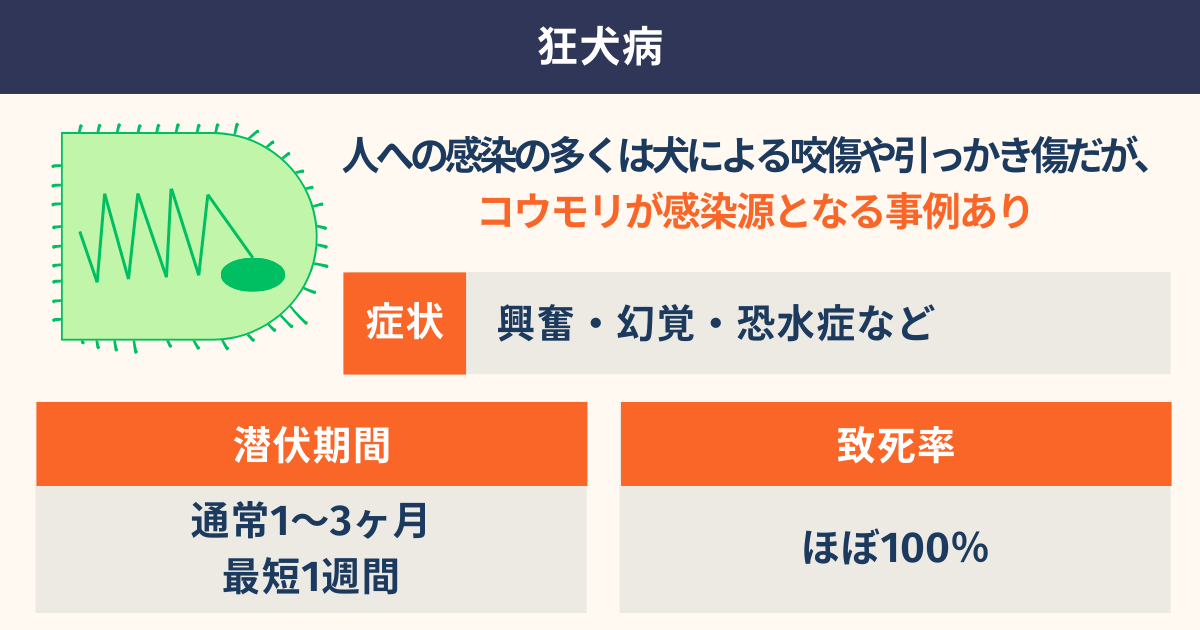

狂犬病

狂犬病は、哺乳類に感染するウイルス性の人獣共通感染症で、中枢神経系に障害を起こします。

人への感染の多くは犬による咬傷や引っかき傷を介して起こりますが、近年ではコウモリが感染源となる事例も報告されています。

潜伏期間は通常1~3か月ですが、最短1週間で発症することも。

初期症状は発熱や傷口の異常な感覚がみられ、その後は興奮、幻覚、恐水症などの神経症状が出現します。

症状が現れると治療法はなく、致死率はほぼ100%です。

参考

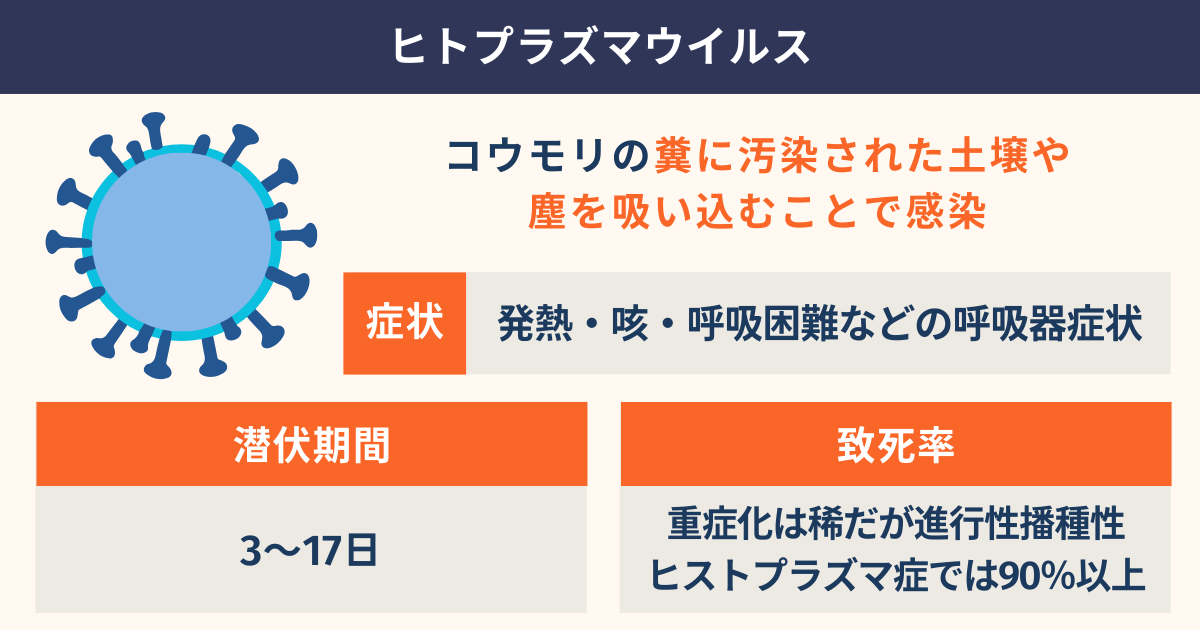

ヒトプラズマウイルス

ヒストプラズマ症は、ヒストプラズマ・カプスラツムという真菌によって起こる感染症で、

鳥やコウモリの糞に汚染された土壌や塵を吸い込むことで感染します。

多くの人は無症状ですが、発熱・咳・呼吸困難などの呼吸器症状が出る場合があります。

致死率は病型によって異なり、急性肺ヒストプラズマ症や慢性空洞性ヒストプラズマ症ではほぼ0%である一方、

進行性播種性ヒストプラズマ症では90%以上に達する場合があります。

潜伏期間は3〜17日で、全体として重症化は稀です。

参考

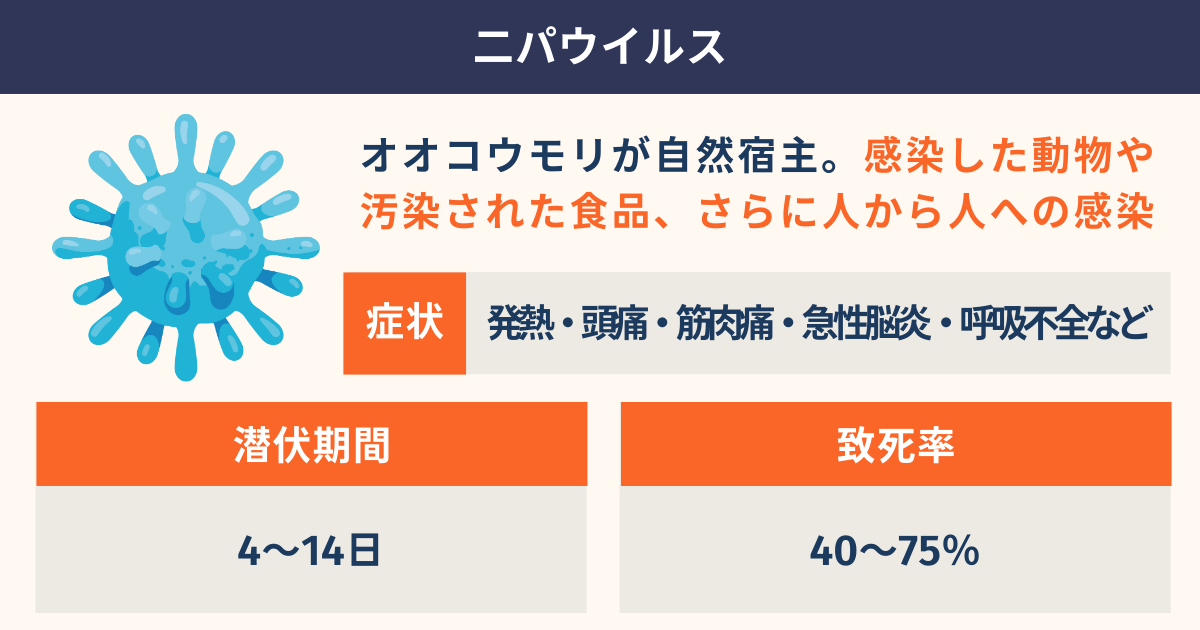

二パウイルス

ニパウイルス感染症は、オオコウモリを自然宿主とする人獣共通感染症で、感染した動物や汚染された食品、さらには人から人への感染もします。

潜伏期間は通常 4〜14日で、発熱・頭痛・筋肉痛・嘔吐などで始まり、急性脳炎や呼吸不全に進行し、重症化すると発症から 24〜48時間で昏睡状態に至ることもあります。

世界的な症例致死率は40〜75%と高く、2023年にバングラデシュで報告された流行では症例致死率73%となっている危険な感染症です。

参考

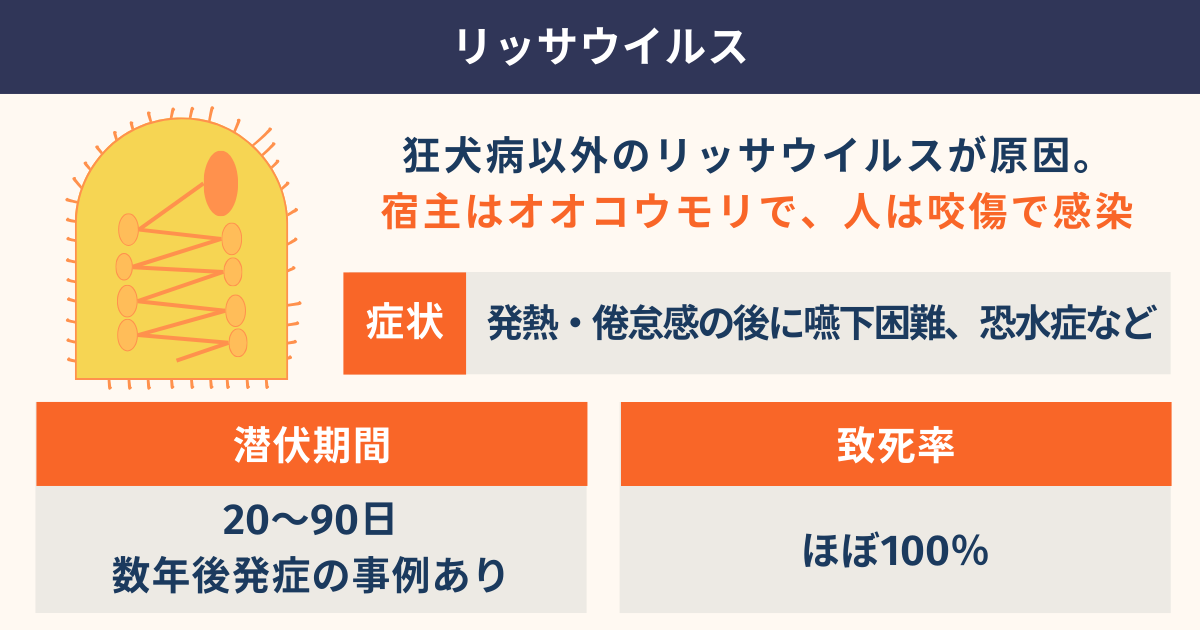

リッサウイルス

リッサウイルス感染症は、狂犬病ウイルス以外のリッサウイルスによって起こる稀な人獣共通感染症です。

主に果実を食べるオオコウモリや、昆虫を食べるコウモリが自然宿主で、ヨーロッパ、アフリカ、オーストラリアなどでウイルスが検出されています。

人の場合はコウモリに咬まれることで感染し、症状は狂犬病とほぼ同じで、発熱・倦怠感の後に嚥下困難、恐水症、筋痙縮など神経症状が急速に進行し、

発症後は有効な治療法がなく、死亡する可能性が極めて高い病気です。

潜伏期間は20〜90日が一般的ですが、数年後に発症した例もあります。

SARS

SARS(重症急性呼吸器症候群)は、SARSコロナウイルス(SARS-CoV)によって引き起こされる急性呼吸器感染症です。

自然宿主はキクガシラコウモリ属とされ、そこから他の動物を介して人に感染が広がったと考えられています。

2002年に中国で発生し、翌年には世界30か国以上に拡大、8000人以上が感染し致死率は約10%でした。

主な症状は高熱・倦怠感・筋肉痛・咳・肺炎などで、重症化すると呼吸不全に至ります。潜伏期間は通常2〜10日です。

参考

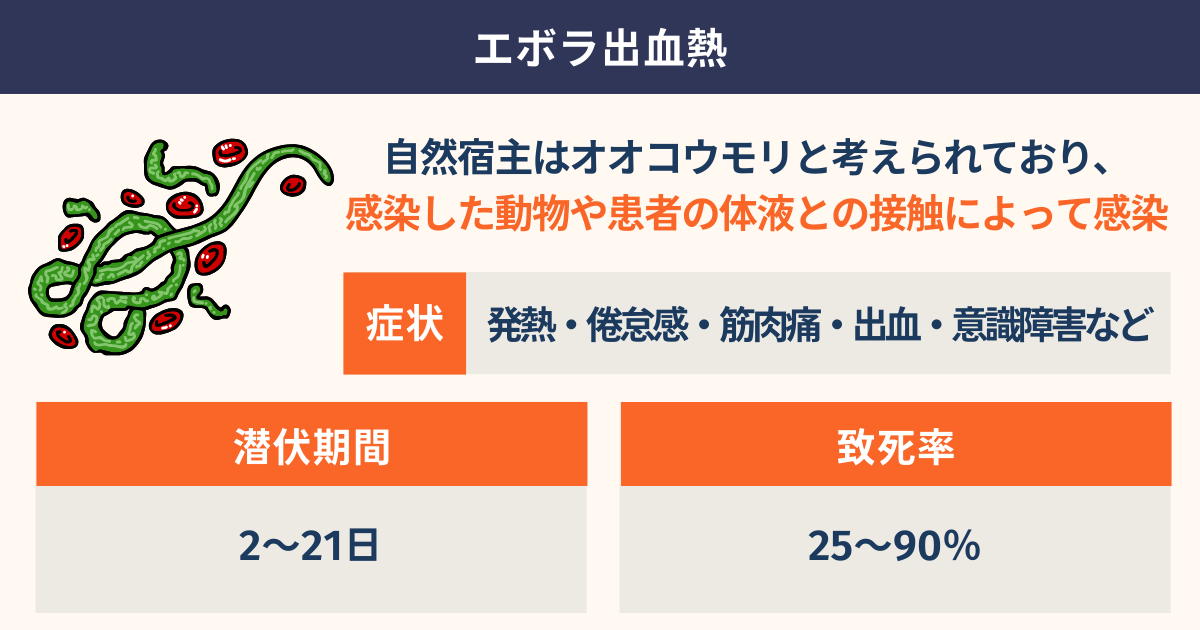

エボラ出血熱

エボラ出血熱は、エボラウイルスによって引き起こされる重篤な感染症です。

自然宿主はオオコウモリと考えられており、感染した動物や患者の体液との接触によって人から人へ広がります。

潜伏期間は2〜21日で、発熱・全身倦怠感・筋肉痛・頭痛・咽頭痛に始まり、嘔吐・下痢・発疹が出現、重症化すると出血傾向や意識障害を伴います。致死率は25〜90%と幅がありますが、平均すると約50%です。

有効な治療法は確立されておらず、点滴などの支持療法に限られるため、致死率が非常に高くなっています。

参考

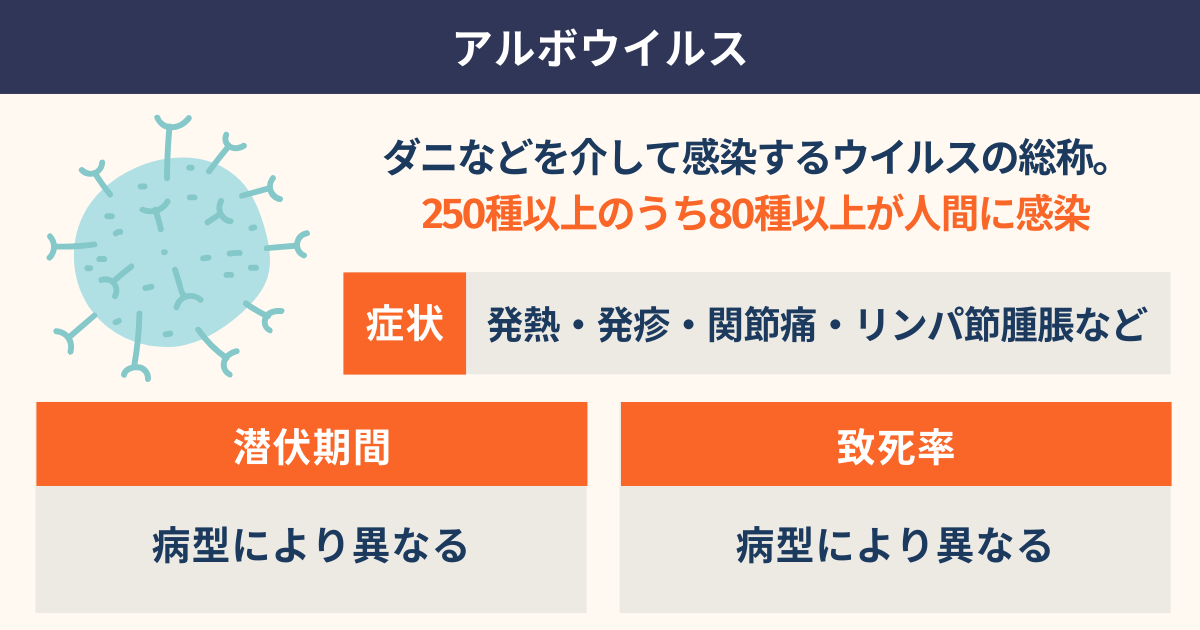

アルボウイルス

アルボウイルスは蚊やダニなどの節足動物を介して感染するウイルスの総称で、250種以上が知られ、そのうち80種以上が人間に対して感染します。

感染しても無症状のことが多いですが、発熱・発疹・関節痛・リンパ節腫脹などインフルエンザの様な症状を呈することがあり、

重症化すると脳炎や出血熱を発症する場合があります。

代表的な疾患にはデング熱・黄熱・日本脳炎・ジカウイルス感染症・チクングニア熱などがあり、致死率や後遺症の危険性はウイルスごとに異なります。

参考

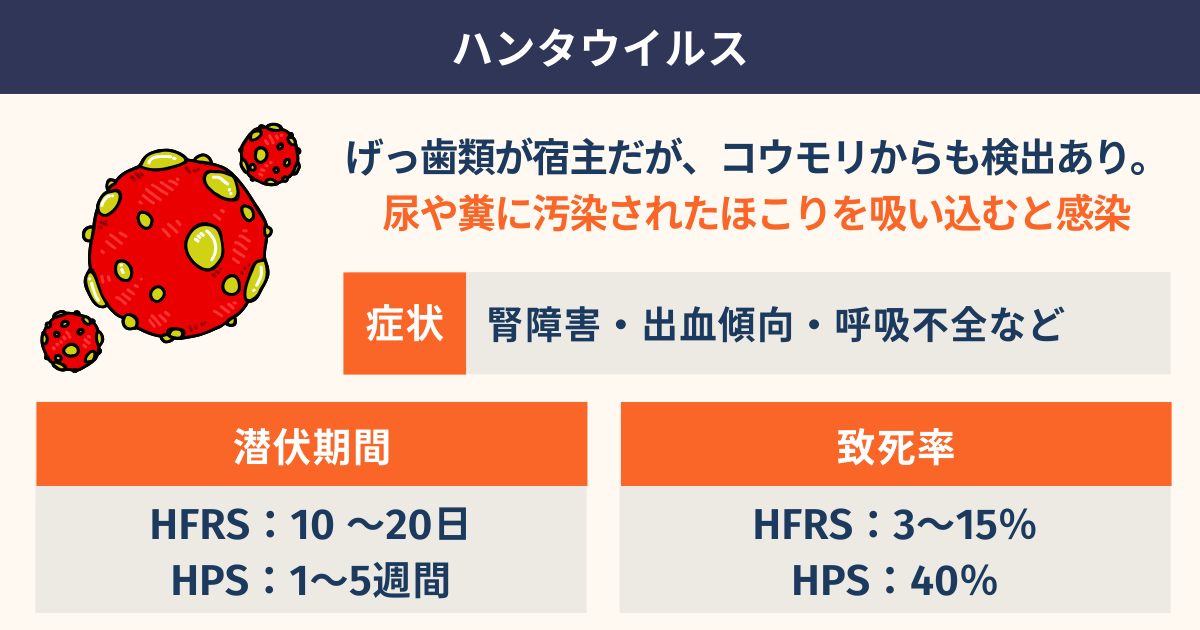

ハンタウイルス

ハンタウイルスは主にネズミなどのげっ歯類を自然宿主にしていますが、コウモリからも類似するウイルスが見つかっています。

感染は、げっ歯類の尿や糞に汚染されたほこりを吸い込むことで起こり、人から人への感染はほとんどありません。

代表的な疾患には腎症候性出血熱(HFRS)とハンタウイルス肺症候群(HPS)があり、HFRSはアジアや欧州で流行し腎障害や出血傾向を伴い、致死率は3〜15%程度。

HPSはアメリカ大陸で報告され、急速に呼吸不全を起こし致死率は約40%と高いのが特徴です。

参考

ヘンドラウイルス

ヘンドラウイルス感染症は、パラミクソウイルス科ニパウイルス属のウイルスによる人獣共通感染症で、自然宿主はオオコウモリです。

オオコウモリから馬に感染し、馬から人へと感染が広がります。

1994年にオーストラリアで初めて確認され、これまでに馬で90頭以上、人で7人が感染、うち4人が死亡しています。馬は高熱と重度の呼吸器症状、

神経症状がみられ、人は呼吸器症状や脳炎を呈します。

有効な治療法はなく、オーストラリアでは馬用ワクチンが導入され発生は減少しています。

日本では未発生ですが、危険なウイルスの一つです。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが媒介するウイルスとは?感染症の危険性と身を守るための対策

「コウモリから感染症がうつるのでは…」「ニュースで危険なウイルスを聞いて不安になった…」 このような心配を抱えている方は少なくありません。 コウモリは狂犬病やエボラ出血熱など、命に関わる感染症のウイル ...

続きを見る

コウモリの寄生虫や感染症被害

コウモリは人間の生活環境に入り込みやすく、寄生虫や感染症を媒介する動物です。

体に付着するダニやノミは人の皮膚に移り、強いかゆみや発疹、アレルギー反応を引き起こすことがあります。

感染症では、狂犬病やエボラウイルスのような致死性の高い感染症の宿主として知られており、大きな被害を起こした事例も。

一方、日本に生息するコウモリは直接的な感染症を発症する可能性は低いですが、糞尿による衛生被害や生活被害が問題となることが多いです。

世界のコウモリ事情と被害

海外では、オオコウモリが人獣共通感染症の自然宿主として知られており、アジアやアフリカではニパウイルス感染症やエボラウイルスが発生し、致死率の高い流行を引き起こしました。

また、狂犬病ウイルスやリッサウイルスの一部もコウモリから検出されており、人に感染すると命に関わる重篤な病気が多いです。

日本のコウモリ事情と被害

海外で報告されているような致死性の感染症との関連は、国内ではこれまで確認されていません。

ただし、コウモリが人獣共通感染症の媒介動物のため、衛生対策は大切です。

日本で問題になるのは、家の天井裏や換気口に棲みつくことによる衛生被害と寄生虫被害です。

糞尿による悪臭やシミ、乾燥した糞が細菌やカビを含んで粉じん化し、吸い込むことで呼吸器に影響を及ぼすおそれがあります。

コウモリの体に寄生していたダニが人の皮膚に付着してかゆみ・発疹・アレルギー反応を引き起こすことも。

衛生面の被害だけでなく、寄生虫による被害にも対策が必要です。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの被害を画像、グラフ付きで解説!対策方法やNG行為とは?

コウモリが家に棲みつくと、糞尿による悪臭や汚染、感染症などさまざまな被害をもたらすことがあります。 早めに対策を取らなければ、被害はどんどんと拡大していくかもしれません。 本記事では、家に棲みつきやす ...

続きを見る

こちらもCHECK

-

-

コウモリの糞や尿は危険?

「自宅の壁や庭にコウモリの糞や尿が落ちていて気になる」 「コウモリの糞や尿は健康被害があるのか?」とお悩みではありませんか? コウモリの糞や尿は健康に影響するため、早めの対策が必要です。 本記事は、コ ...

続きを見る

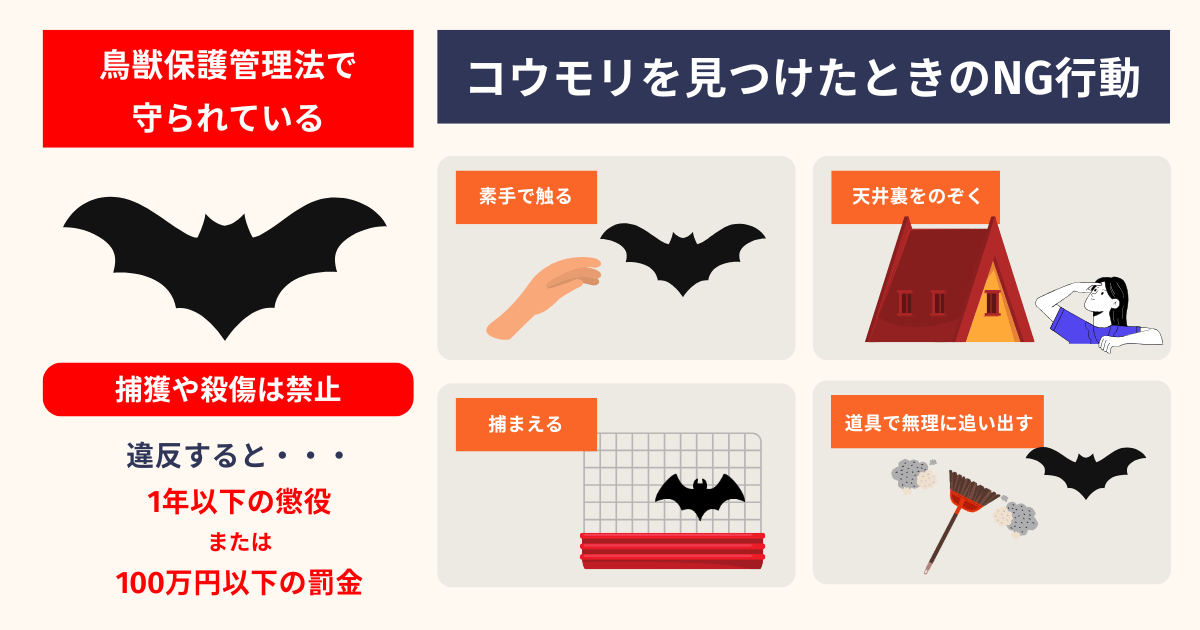

コウモリの寄生虫や感染症にかかる可能性のあるNG行為

家の中や周辺でコウモリを見つけたとき、自己流で対処するのは大変危険です。

不用意な行動は寄生虫や感染症の被害を招くおそれがあり、法令違反につながる場合もあります。

まずは直接触れたり追い払ったりせず、安全を確保することが大切です。

コウモリを見つけたときのNG行為

- 素手で触る

- 天井裏などをのぞき込む

- 捕まえる

- 道具で追い出す

素手で触る

コウモリの体表や糞尿にはウイルス・細菌・カビだけでなく、ダニなどの寄生虫が付着していることがあります。

素手で触ると皮膚や粘膜から病原体が侵入する危険があり、寄生虫が人の皮膚に移ってかゆみ・発疹・アレルギー反応を引き起こすことも。

乾燥した糞を吸い込むことで呼吸器系の感染症を発症する可能性もあるため、コウモリには直接触れないでください。

天井裏などをのぞき込む

コウモリは天井裏などの暗く狭い場所に棲みついているため、不用意にのぞき込むと突然飛び出して転倒や落下などの事故につながる危険があります。

舞い上がった糞やほこりには細菌やカビ、寄生虫が含まれていることがあり、吸い込むことで呼吸器感染症やアレルギー性の症状を招くおそれがあります。

直接のぞき込むのは避け、安全な位置から確認してください。

捕まえる

コウモリは鳥獣保護管理法で保護されており、許可なく捕まえることは法律で禁止されており、違反した場合は、最大で1年の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

さらに捕獲しようとするとコウモリが興奮して咬みついたり引っかいたりすることがあり、ウイルスや細菌が傷口から侵入することもあり、とても危険です。

さらにコウモリの体に付着していたダニが人に移り、かゆみやアレルギーなどの被害につながることもあるため、捕まえる行為は避けましょう。

こちらもCHECK

-

-

なぜコウモリは鳥獣保護管理法の対象?捕獲するのはNG?

「コウモリが家の中や周辺に棲みついて困っている」 「健康被害や建物への影響が心配」といった状況はありませんか? この記事では、鳥獣保護法の基本からコウモリ駆除の具体的な方法、最適な時期や ...

続きを見る

道具で追い出す

ホウキや棒でたたいたり追い立てたりすると、コウモリが別の場所に逃げ込み被害が拡大するだけでなく、糞や寄生虫が飛び散りやすいです。

叩いたことで寄生虫が室内に入り込み、かゆみやアレルギーなどの皮膚トラブルを招くおそれがあります。

換気口や屋根裏に入り込まれると追い出しが困難になり、長期的な被害につながりかねません。

安全に対処するためには、物理的に接触せず、忌避剤や専門業者へ依頼するのが賢明です。

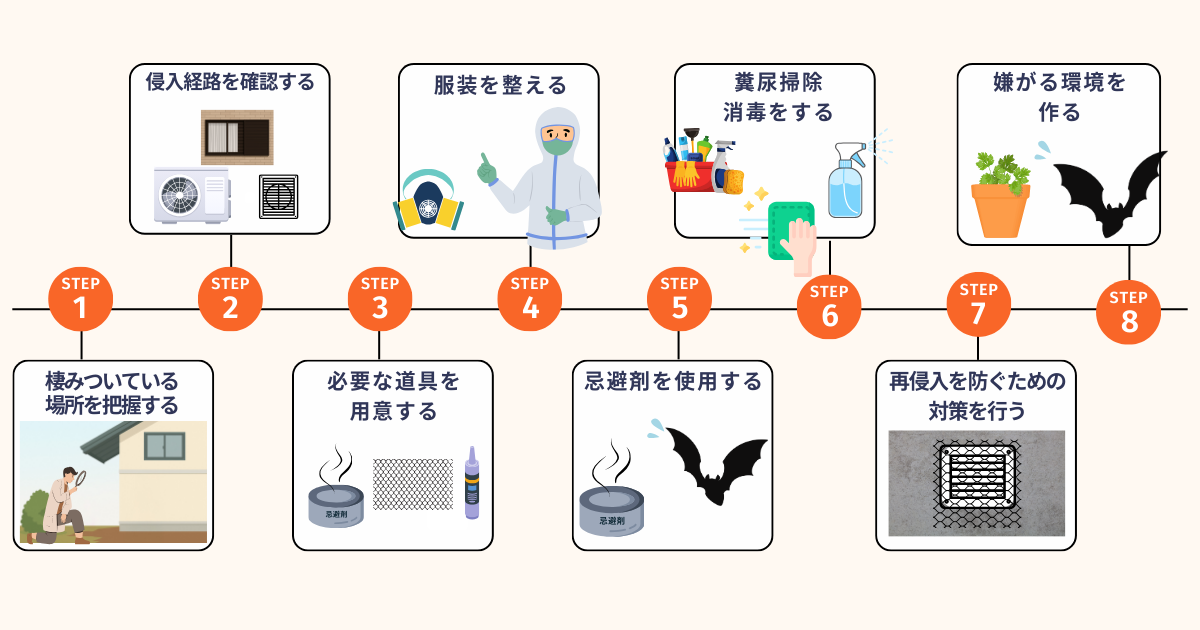

コウモリの危険な病気から身を守るための方法

コウモリは寄生虫や感染症を媒介する可能性があるため、むやみに触れたり独自に駆除しようとするのは危険です。

以下では自力での対処法を紹介しますが、少しでも危険だと感じたら無理をせず専門業者に依頼してください。

コウモリの危険な病気から身を守るための方法

- 棲みついている場所を確認する

- 侵入経路を確認する

- 駆除道具を用意する

- 服装を整える

- 忌避剤を使用して追い出す

- 清掃・消毒をする

- 侵入経路を塞ぐ

- 嫌がる環境を作る

①棲みついている場所を確認する

コウモリによる寄生虫や感染症の被害を防ぐには、どこに棲みついているのかを把握することが大切です。

屋根裏や軒下、換気口などの狭く暗い場所を好んで棲みつくため、発見が遅れると糞尿による汚染や感染症の危険性が高まります。

以下のような兆候が見られる場所は徹底的に確認してください。

コウモリがいるサイン

- 壁際や地面に小さな黒い糞が落ちている

- 「キーキー」「カサカサ」といった鳴き声や羽音が聞こえる

- 夕暮れ時に同じ場所から飛び立つ姿を見かける

- 軒先や通気口の周辺に異臭がする

②侵入経路を確認する

コウモリはわずか1〜2cmほどの隙間でも通り抜けられるため、侵入を防ぐには建物の外周を点検し、出入りの形跡がないかを確認しましょう。

以下のような場所は侵入経路になりやすいです。

侵入経路になりやすい場所

- 換気口や通気ダクトの周辺

- 屋根と外壁が接する境目

- 配管が室内に引き込まれている部分

- 軒下や天井裏につながる小さな隙間

③駆除道具を用意する

コウモリ対策を行う際には、安全に作業できるよう必要な道具をあらかじめ準備しておきましょう。

軍手やマスク、ゴーグルなどの保護具に加え、懐中電灯や脚立、掃除用具などもあると安心です。

こちらもCHECK

-

-

コウモリに殺虫剤は効く?追い出しに効果があるグッズや再来防止対応も解説!

コウモリ被害に遭った際、「殺虫剤で追い出せないか」と考える方も多いでしょう。 殺虫剤は虫に対して効果を発揮するため、コウモリに使っても根本的な解決にはなりません。 また、コウモリは鳥獣保護管理法で守ら ...

続きを見る

④服装を整える

コウモリ対策では、糞尿に含まれる細菌や寄生虫を吸い込むだけでなく、作業中に薬剤が皮膚や目に付着することもあります。

コウモリを安全に追い出すためにも肌の露出を避け、防護具を身につけましょう。

安全のために準備しておくべき道具

- 防塵マスク

- 保護ゴーグル

- 作業着

防塵マスク

屋根裏や軒下では、糞やほこりが舞い上がり、吸い込むことで呼吸器に悪影響を及ぼす可能性があります。

顔にしっかりフィットし、隙間のないタイプを選んでください。

保護ゴーグル

コウモリが飛び立つ瞬間や薬剤を使用する際、飛沫が目に入る場合があります。

顔に密着するタイプを使用し、上向きの作業でも隙間ができないようにしましょう。

作業着

狭い空間での作業は衣服が汚れやすいため、専用の作業着や使い捨てタイプを用意すると安心です。

使用後は屋内に持ち込まず、そのまま処分できるものがおすすめです。

⑤忌避剤を使用して追い出す

コウモリは強いニオイや刺激に敏感なため、専用の忌避剤を使えば、棲みついた場所から追い出せます。

市販のスプレータイプは手軽に使用できるため、初期段階の対策として効果的です。

イカリ消毒 スーパーコウモリジェット

ハッカ由来の成分がコウモリの嗅覚を刺激し、不快感を与えることで忌避効果を発揮します。

天然成分を配合しているため、強い化学臭が少なく家庭でも使いやすいのが特徴です。

こちらもCHECK

-

-

図解付きで徹底解説!家に棲みついたコウモリの追い出し方法と注意点

気づいたら家の中から「キィキィ」という音が…。 もしかすると、家に棲みついたコウモリかもしれません。 放置すれば糞尿による悪臭や衛生被害、家の劣化が進むだけでなく、感染症の危険性もあります。 いざ追い ...

続きを見る

⑥清掃・消毒をする

コウモリを追い出したあとは、棲みついていた場所に残された糞や尿を放置せず、必ず清掃・消毒を行ってください。

乾燥した糞は粉じんとなって舞い上がりやすく、吸い込むことで感染症や寄生虫による健康被害を招く恐れがあります。

消毒液を使う際は、直接スプレーせず、ペーパーや雑巾に含ませてから丁寧に拭き取るのが基本です。

使用後のペーパー類は密閉して廃棄し、作業後は道具の洗浄や手指の消毒まで忘れずに行ってください。

消毒用エタノール

コウモリの体や糞尿にはダニなどの寄生虫が潜んでいる可能性があります。

清掃後は、寄生虫の拡散を防ぐためにも消毒用エタノールなどを使って念入りに消毒しましょう。

スプレータイプは扱いやすく、拭き取り後もベタつきにくいため、屋外や狭い場所での作業にも適しています。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの糞や尿は危険?

「自宅の壁や庭にコウモリの糞や尿が落ちていて気になる」 「コウモリの糞や尿は健康被害があるのか?」とお悩みではありませんか? コウモリの糞や尿は健康に影響するため、早めの対策が必要です。 本記事は、コ ...

続きを見る

⑦侵入経路を塞ぐ

広めの開口部には金網を張って物理的に侵入を防ぎ、小さな隙間はシーリング剤で塞ぎましょう。

作業前に必ずコウモリが残っていないか確認してください。棲みついたまま塞ぐと、室内に迷い込んだり、糞尿や寄生虫による被害が悪化する恐れがあります。

清掃・消毒とあわせて侵入経路の遮断を行うことで、寄生虫や感染症のリスクを大幅に減らせるでしょう。

⑧嫌がる環境を作る

コウモリは帰省本能があり、追い出しに成功したとしても戻ってくる可能性があります。

追い出し後の数か月から数年間はコウモリが嫌がる環境をつくり、寄りつかないようにしましょう。

コウモリは嗅覚や感覚が鋭く、強いニオイや光、不規則な音を嫌うため、こうした習性を利用したグッズがおすすめです。

ニホンハッカ

ニホンハッカはメントール含有量が高く、清涼感のある強い香りが特徴です。

コウモリや害虫を寄せつけにくくする働きがあり、日本原産の多年草なので育てやすい点も魅力です。

鉢植えで栽培すれば、寄せ付けない環境づくりが可能です。

ニホンハッカの主な効果

- メントールの香りでコウモリや害虫を遠ざける

- 日本原産で丈夫、管理しやすい

LEDストロボライト

コウモリは暗い環境を好むため、不規則に点滅するストロボライトの光は効果的です。

飛来を妨げるだけでなく、棲みつきを防止する効果も期待できます。

ただし強い点滅は人にとっても不快に感じることがあるため、設置前に近隣への配慮が必要です。

LEDストロボライトの主な効果

- コウモリを光で遠ざける

- 不規則な点滅で警戒心を与える

- 夜間の飛来・接近を抑制する

超音波装置

コウモリは高周波音に敏感で、人の気配を感じさせる不規則な超音波を嫌うため、

設置することで再侵入防止に役立ちます。

屋外で使用する際は防水タイプを選んでおくと安心です。

超音波装置の主な効果

- 高周波音でコウモリの接近を抑制

- 人の気配を感じさせ住みつきを防止

- 防水仕様なら屋外でも長期間利用可能

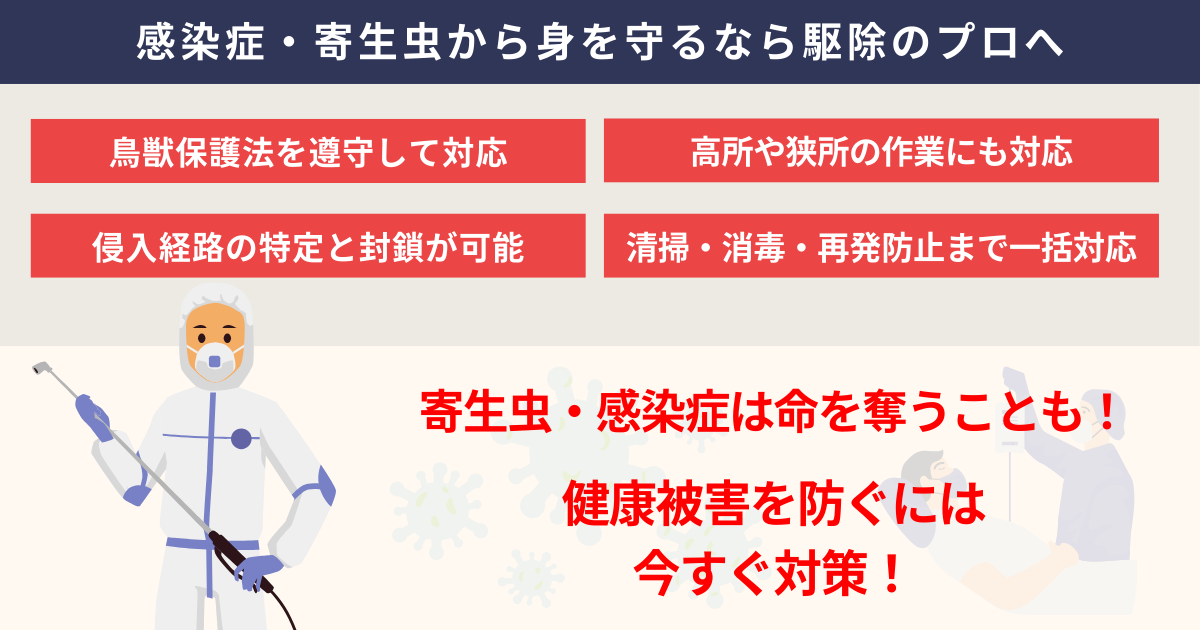

感染症・寄生虫から身を守るなら駆除のプロへ

コウモリは寄生虫や感染症を媒介する場合があり、海外ではエボラ出血熱やニパウイルスといった致死性の流行が発生した事例もあるため、何が起こるか分かりません。

日本のコウモリからこれらの感染症が確認された報告は現時点ではありませんが、危険性がゼロと断定はできません。

そのため、コウモリの糞尿や寄生虫による衛生被害を防ぐことが大切です。

ただし、自己判断で追い出そうとすると、糞や寄生虫による健康被害や、法律に抵触する危険もあります。

安全かつ確実に被害を防ぐためには、コウモリ駆除の専門業者に依頼するのが最も安心です。

経験豊富なプロなら、寄生虫や病原菌への対策はもちろん、再侵入を防ぐ施工まで徹底して行ってくれます。

害獣お助け本舗なら 無料で相談・お見積りに対応 しています。

大切な住まいと家族を守るためにも、少しでも不安を感じたらまずはお気軽にご相談ください。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの正しい駆除方法をプロが徹底解説!放置の危険性や業者の費用相場を紹介

「天井からパタパタ音がする」 「ベランダに黒い糞が落ちていて心配」 こうした違和感は、コウモリが棲みついてるサインかもしれません。 放置すると糞尿による悪臭や健康被害、家の破損につながる恐れがあります ...

続きを見る