家の周りや屋根裏でコウモリを一匹でも見かけた場合は注意が必要です。

コウモリは集団で行動する生き物のため、一匹発見したということは、見えないところに数十匹から数百匹の群れで棲みついている可能性があります。

そのまま放置しておくと、糞尿の悪臭や騒音、病原菌などさまざまな被害を被ることがあるため、一匹だから大丈夫とは決めつけずに家の中を確認するのが賢明です。

本記事では、コウモリを見つけた際の適切な対処法を詳しく解説します。

一匹でも見かけたら、大丈夫と決めつけずに早急に行動しましょう。

このような方におすすめ

- 家にコウモリが棲みついているかもしれない方

- コウモリを一匹もしくは数匹見つけた方

- コウモリの駆除方法を知りたい方

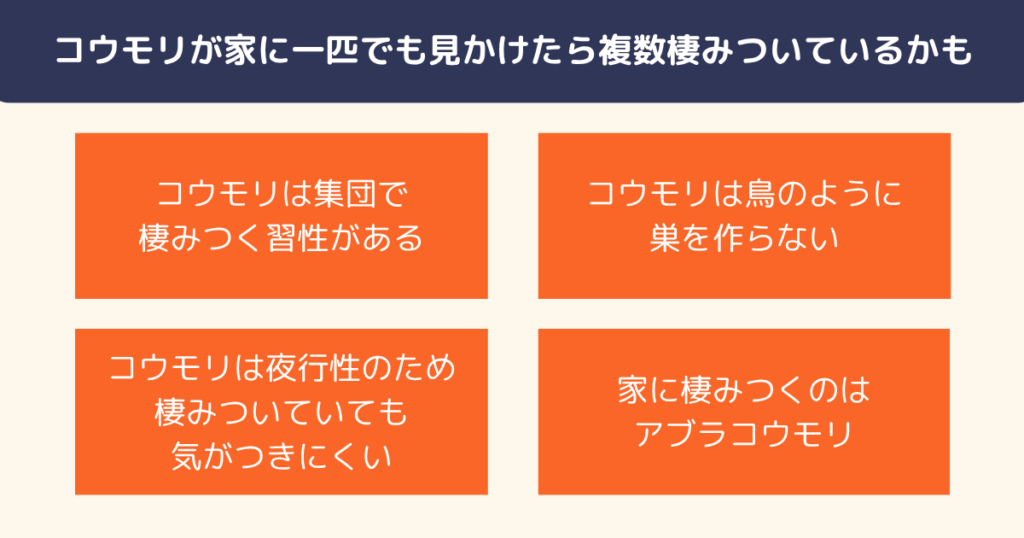

コウモリを家で一匹でも見かけたら複数棲みついているかも

自宅やベランダ、庭でコウモリを一匹でも見かけたら、家に複数棲みついている可能性が非常に高いです。

自宅やベランダ、庭でコウモリを一匹でも見かけたら、家に複数棲みついている可能性が非常に高いです。

その理由として、彼らの習性や特徴が大きくかかわってくるので、まずはコウモリの生態について把握しておきましょう。

コウモリは集団で棲みつく習性がある

コウモリには社会性のある動物のため、集団で生活する習性があります。

集団を形成することで外敵から身を守ったり体温を保ったりするほか、夏になると繁殖と子育てのためにメスだけの集団を作るコウモリも観測されています。

コウモリは、屋根裏、壁の隙間、雨戸の戸袋、換気口の奥といった比較的人目につかない場所に棲みつきます。

たとえ見かけたのが一匹であっても、数十匹、数百匹のコウモリが潜んでいる可能性が高いので、早急に対策をしましょう。

コウモリは鳥のように巣を作らない

コウモリは鳥のように、枝や草を用いて巣を作るわけではありません。

同じ場所に長期間とどまることで糞や体毛が積み重なり、これをコウモリの巣と呼びます。

普段あまり使わない家の場所や目が届きにくい場所に巣を作るため、棲みつかれていても、糞尿や騒音といった実害が発生するまで気がつかないケースが大半を占めています。

コウモリは夜行性のため棲みついていても気がつきにくい

コウモリは夜行性のため、昼間の時間帯に活動することはほとんどありません。

日が沈んだ17~19時ごろから活発になり、夜明け前の4~5時には再び棲み処に戻る生活サイクルを送っています。

夜間に活動するため、コウモリの存在にはなかなか気づきにくいのです。

また、コウモリは人間には聞き取れない超音波でコミュニケーションを取るため、感知するのは難しいとされています。

家に棲みつくのはアブラコウモリ

日本の住宅地でコウモリ被害を引き起こすのは、主にアブラコウモリ(別名:イエコウモリ)です。

アブラコウモリは体長4~6センチメートルほどの小型のコウモリで、わずか1~2センチメートルの隙間があれば瓦の隙間、外壁のひび割れ、換気口などあらゆる場所から侵入してきます。

昆虫類を主食としているため、糞尿には昆虫の残骸が混ざることで、強いアンモニア臭を放ち、時間が経過するとともに悪臭が漂うようになります。

また、アブラコウモリは、帰巣本能が非常に強い動物です。

棲み処として選んだ場所は、一度追い出されても再び戻ってくる可能性が高いため、侵入経路を特定して隙間をふさぐといった根本的な対策を取らない限り、解決するのは難しいです。

コウモリはどんな環境を好む?

コウモリを一匹でも発見したら、その周辺に集団で棲みついている可能性があります。

自宅周辺がコウモリの好む環境に当てはまっているかチェックしてみましょう。

暗くて暖かい

コウモリは夜行性で光を嫌うため、日光が入らず温度が安定している薄暗い空間を好みます。

屋根裏や軒下、床下など、直射日光を避けられて熱がこもりやすい場所は、コウモリにとって理想的な環境です。

断熱性や気密性に優れている新しい住宅にもコウモリが棲みつく可能性があります。

築年数に限らず、注意が必要です。

エサとなる虫が多い

コウモリは昆虫を主食としているため、虫が集まる場所は絶好の餌場です。

玄関灯や庭先の照明まわりに集まった虫を狙って飛来し、そのまま周辺に棲みつかれることもあります。

夜間に照明を点けている時間が長い家庭は、注意が必要です。

また、庭先の植え込みや生ゴミ置き場付近も虫が発生しやすい場所なので、コウモリが集まりやすくなります。

侵入経路や隙間がある

コウモリの体は非常に小さく、わずか1.5cm程度の隙間でも侵入経路となります。

外壁のひび割れ、通気口などの小さな空間でも、コウモリが自宅内部に侵入するには十分です。

建物の経年劣化で隙間が発生し、一匹のコウモリに限らず複数のコウモリの侵入を許してしまうケースが多いです。

定期的に建物の点検を行い、隙間やひび割れがないか確認することをおすすめします。

河川や農地、池などの自然が豊富

河川、農地、池などの自然が多い地域では、餌となる昆虫が発生しやすいためコウモリにとって理想の環境です。

水辺は蚊やユスリカといった水生昆虫が集まりやすく、田畑では農作物に集まる害虫が発生します。

雑木林や公園付近も昆虫が発生しやすいため、自宅が周辺にある場合は注意が必要です。

人の出入りが少ない

物置や倉庫、使用頻度の低い部屋、屋根裏などの人の出入りが少ない場所は、コウモリが安心して休息できる環境です。

騒音や振動が少ないため、コウモリにとってストレスの少ない理想的な棲み処となります。

長期間使用していない建物では、知らないうちにコウモリが大量に棲みついているケースもあります。

見かけたのが一匹のコウモリでも安心はできません。

定期的な換気や清掃を行い、コウモリの痕跡がないか確認することが、早期対策への道です。

コウモリが棲みつきやすい場所と特徴って?

コウモリは、人目の届かない静かで暗い場所を好みます。

一匹でも自宅の敷地内でコウモリを見かけたら、以下ような場所に棲みついていないか、チェックしてみましょう。

軒下

軒下はコウモリにが棲みつきやすい場所です。

軒下の継ぎ目や屋根の結合部から内部に侵入します。

人目が届きにくく雨風を避けられる静かな環境のため、身を潜める場所として最適です。

軒下やその周辺に黒っぽい糞や壁の黒ずみ、強いアンモニア臭を感じる場合、コウモリが潜んでいるかもしれません。

屋根裏まで被害が拡大することもあるため、棲みついていないか観察してみてください。

屋根裏

屋根裏は暗く静かで温度が安定しやすく、コウモリにとって快適な環境がそろっています。

広い空間なので、一匹のコウモリが侵入すると仲間を呼び寄せて集団で棲みつきやすい場所です。

配線や配管、梁、断熱材などが複雑に入り組むことで光が遮られ死角が多くなり、コウモリが身を潜めやすい空間が生まれます。

天井板や断熱材に黒いフンや汚れが付着していたり、屋根裏から鳴き声や羽音が聞こえたら要注意です。

通気口/換気口/排気口

通気口や換気口、排気口は外部とつながっているためコウモリの侵入経路になりやすいです。

経年劣化によってカバーやネットが外れていたり、破損していると、ダクトやパイプを通じて建物内部まで移動される恐れがあります。

通気口まわりに黒い糞や尿の跡が見られたり、内部から「キーキー」という鳴き声や「バサバサ」という羽音が聞こえたりする場合は、コウモリが棲みついているかもしれません。

エアコン

エアコンは室内機と室外機が配管でつながっており、本体内部や配管周りに隙間ができやすい構造です。

室内機カバーの内部や吹き出し口の奥、配管の取り込み口付近など、人目の届きづらい箇所がコウモリの侵入経路になりやすいです。

エアコン付近に黒っぽい糞が落ちていたり、羽音や鳴き声が聞こえたりしたらコウモリが棲みついているサインです。

シャッター

シャッターボックスの巻き取り部分の1cm程度の隙間からコウモリが入り込むことがあります。

使用しないときはシャッターボックス内に収納されるため、内部に入り込まれても気づきにくく、格好の隠れ場所です。

ガイドレール部分にも1cm程度の隙間があるため、ここからコウモリが侵入することも。

シャッター付近に黒い糞が落ちている、開閉時に異音がする、シャッターボックスから羽音が聞こえるなどがあれば、コウモリに棲みつかれているかもしれません。

シャッター内部は構造が複雑で掃除も難しいです。

雨戸

雨戸にある戸袋やレール部分は人目が届きにくく、適度な空間と暗がりがあるためコウモリの棲み処として好まれます。

頻繁に開閉されない雨戸では、棲みつかれていても長期間気づかない場合があります。

雨戸の床面や外壁に黒っぽい糞が堆積している、戸袋から異臭がする、開閉時に羽音がする際は要注意です。

発見が遅れやすい場所なのでしばらく動かしていない雨戸がある場合は確認してみるのがよいです。

ベランダ

ベランダもコウモリに狙われやすい場所のひとつです。

室外機の裏、物干し竿の支柱まわり、手すりと壁のすき間などから入り込まれ、マンションの高層階でも被害が報告されています。

ベランダに糞が散らばっている、異臭がする、夕方から夜間にかけて黒い影を見かけるなどの事象があれば、コウモリが付近にいるサインです。

また、ベランダをナイトルーストとして利用し、そこから屋内へ侵入し被害が拡大する事例もあります。

ナイトルーストとは

コウモリが夜間の活動中に一時的に休憩する場所です。棲みつかれていなくても、糞尿、騒音といった被害を受ける可能性があります。外壁や軒下、ベランダなどがナイトルーストになりやすい場所です。

床下

建物の基礎部分に当たる床下は、通気性や湿気対策のための空間が設けられています。

光が届かず人目にもつかないため、コウモリが棲みつきやすい環境です。

床下通気口や配管の通り道といったわずかな隙間を利用して侵入されることが多く、黒い糞がたまっていたり羽音が聞こえたりしたらご注意ください。

床下は柱や配管、基礎部分などが複雑に入り組んでいるため、コウモリ対策が困難です。

一匹のコウモリでも危険なのはなぜ?

コウモリは人目につかない場所に潜み、仲間とともに生活していることが多いため、見えている数がたとえ一匹でも安心はできません。

放置することでさまざまな被害を受ける可能性があります。

一匹のコウモリでも危険なのはなぜ?

- 潜んでいるのは一匹とは限らないから

- 糞尿の悪臭が家に広がるから

- 夜に騒音が聞こえるから

- 病原菌やアレルギーなどの被害を受けるから

- 住宅が劣化するから

潜んでいるのは一匹とは限らないから

コウモリは単独ではなく群れで行動する社会性の高い動物です。

家に棲みつくアブラコウモリは数匹から数十匹の集団を形成することが多く、仲間と集団を作り行動します。

屋根裏のような広い空間で、大量のコウモリに棲みつかれた事例も報告されています。

一匹だけと思って放置していると、知らないうちに自宅周辺がコウモリの棲み処になってしまうかもしれません。

糞尿の悪臭が家に広がるから

コウモリの糞尿は強いアンモニア臭を放ち、蓄積すると周囲に悪臭が漂います。

エアコンや通気口まわりに棲みつかれると、風に乗って室内まで臭いが流れ込み、生活空間全体を脅かすことも。

糞尿による悪臭は柱や壁など建造物に染みつき、簡単には除去できなくなります。

不快なニオイによって大きなストレスを抱えるうえに、大掛かりな修繕が必要になれば想定以上の費用がかかってしまうでしょう。

夜に騒音が聞こえるから

コウモリは夜行性のため、夜間になると屋根裏や通気口、エアコン内部などで活動を始め、「キーキー」という鳴き声や「バサバサ」という羽ばたき音を発します。

軒下は反響して室内まで響くこともあります。

夜間は静かな分、小さな音でも耳に入ってくるため、睡眠の妨げになるかもしれません。

複数が集団で活動すると騒音はさらに深刻化し、家族全体の生活に支障をきたします。

病原菌やアレルギーなどの被害を受けるから

コウモリの糞にはヒストプラズマ菌やサルモネラ菌、レプトスピラ菌などの病原菌が含まれています。

空気中に舞い上がったフンを吸い込むことで感染症やアレルギーにかかる恐れがあります。

感染症やアレルギーにかかると、発熱、咳、倦怠感、呼吸器困難、腹痛、下痢、発熱などの症状が現れます。

乳幼児や高齢者、免疫力が低下している方がいる家庭では、健康被害を受けやすいため非常に危険です。

住宅が劣化するから

コウモリが棲みついた場所には糞や尿が長期間にわたって蓄積され、建材の腐食や配線トラブルを引き起こす原因になります。

屋根裏で断熱材や木材が傷むと、屋根全体の修繕が必要になることも。

住宅が劣化すると、シロアリやゴキブリなど害虫の温床となり、室内全体に被害が広がるおそれがあります。

建物の構造部分まで影響が及ぶと、大規模な修繕や害虫駆除が必要になります。

一匹のコウモリを発見したときの注意点

一匹のコウモリを発見した際、適切な行動を取らなければ感染症や事故、さらには法律違反につながる危険性があります。

誤った対処によって被害が拡大したり、健康リスクが高まったりすることがないよう、正しい知識を身につけておきましょう。

一匹のコウモリを発見したときの注意点

- 素手で触る

- 天井裏などをのぞき込む

- 捕まえる

- 道具で追い出す

手で触る

コウモリの体にはヒストプラズマ症や狂犬病ウイルスなどの病原菌が付着していることがあるため、素手で触ると感染症にかかる恐れがあります。

一匹の小さなコウモリであっても、触っただけで病原菌が体内に入り込むことも。

弱っていたり死んでいたとしても、素手で触るのは危険です。

万が一接触してしまった場合は、すぐに石鹸で手を洗い、医療機関に受診しましょう。

天井裏などをのぞき込む

コウモリが棲みつきやすい天井裏や換気口をのぞき込むと、驚いたコウモリが突然飛び出してきて、顔や目に接触するリスクが高まります。

病気やアレルギー、怪我の原因になるので避けたほうが無難です。

ダニや細菌が含まれているコウモリの排せつ物を吸い込む可能性も高く、アレルギーや呼吸器系の感染症を引き起こす恐れもあります。

天井裏などを覗き込む際には、防護服やマスクを装備して自分の身を守ることが重要です。

捕まえる

コウモリを許可なく捕獲する行為は、鳥獣保護管理法により禁じられています。

違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があるため、ご注意ください。

捕まえようとして、コウモリに噛まれたり引っかかれたりすると、病原菌やウイルスに感染する危険性も増大します。

一匹のコウモリであっても捕獲は絶対に行わず、適切な方法で追い出すか、自治体や専門家に連絡するようにしましょう。

道具で追い出す

棒やほうきなどを使って無理に追い出そうとすると、誤ってコウモリを傷つけてしまうことや、コウモリが飛び回ることで家具や電化製品が破損する可能性があります。

狭い場所ではコウモリがより奥に逃げ込んでしまい、かえって駆除が困難になることも。

興奮したコウモリは攻撃的になりやすく、人に向かって飛んでくることもあるため、物理的な追い出しは危険です。

怪我人が出る恐れもあるので、道具を使った追い出しは控えましょう。

鳥獣保護管理法におけるコウモリの扱い

日本に生息するコウモリは、鳥獣保護管理法によって保護対象となっています。

たとえ一匹であっても、許可なく捕獲・殺傷すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

被害が深刻な場合や自分での対応が困難と感じた場合は、自治体や専門業者に相談しましょう。

法律に則った対応をしてくれるほか、コウモリに触れることなく安全な駆除ができます。

自宅でできるコウモリ対策の手順

正しい手順を踏めば、コウモリ対策はご自身でおこなうこともできます。

見つけたのが一匹のコウモリだとしても、以下の手順を参考に適切な対策を行いましょう。

自宅でできるコウモリ対策の手順

- 棲みついている場所の確認

- 屋根裏、床下の場合は点検口をチェック

- 侵入経路の確認

- 必要な道具・服装の準備

- 忌避剤の使用

- 糞尿掃除・消毒

①棲みついている場所の確認

コウモリがどこに棲みついているかを把握することが重要です。

コウモリの糞の痕跡や羽音を頼りに、軒下、通気口、エアコン周辺、シャッター、雨戸、ベランダなどを確認します。

コウモリはわずか1cm程度の隙間からでも侵入できるため、小さな隙間や建材の継ぎ目なども忘れないようにチェックしましょう。

複数の場所に痕跡がある場合は、群れで棲みついているかもしれません。

②屋根裏、床下の場合は点検口をチェック

屋根裏や床下は、点検口から内部を確認する必要があり、対応は専門業者に任せることを推奨します。

屋根裏は断熱材や配線が複雑に配置されていることが多く、不安定な足場は転落の危険があるほか、乾燥した糞が粉じん化して舞い上がりやすく、病原菌を吸い込むリスクが高まります。

床下も複雑な構造なので、奥の方へと逃げ込んだコウモリを追い出すことは困難です。

専門業者であれば適切な装備と技術を持ち、安全かつ効果的に対策できるため、コウモリが屋根裏や床下に棲みついてる場合は無理をせずプロに相談してください。

③侵入経路の確認

外壁のひび割れ、軒下の継ぎ目、通気口の破損、エアコンの配管周辺、シャッターボックスの隙間、雨戸の戸袋などさまざまな箇所が侵入経路になります。

糞や尿の跡、体毛、黒い汚れなどが残っていれば、その場所が侵入経路になっている可能性が高いでしょう。

建物の劣化によって新たに隙間ができることもあるため、隅々までチェックすることが重要です。

侵入経路の確認は、コウモリの活動時間となる夕方から夜間が向いています。

④必要な道具・服装の準備

コウモリ対策を安全に実施するために必要な道具や服装は以下の通りです。

病原菌から身を守るためには、ゴム手袋、ゴーグル、防塵マスク、作業着が必要です。

追い出しを行うための忌避剤や、清掃用具として消毒薬、雑巾、ハンディクリーナーを準備してください。

侵入経路の封鎖には金網、パンチングメタル、コーキングなどが有効です。

暗所での作業に備えて、ヘッドライトを用意するのもよいでしょう。

⑤忌避剤の使用

準備が整ったら、忌避剤を使用してコウモリを安全に追い出します。

忌避剤は、コウモリが嫌うニオイや刺激によって、自然な追い出し効果が期待できる道具です。

コウモリが棲みついている場所に合わせて噴射・設置してください。

忌避剤には大きく分けて以下4つのタイプがあります。

用途や使用したい場所に合わせて選択してください。

| 商品 | 用途 | 効果 | 使用に適した場所 | |

| スプレータイプ |  |

追い出し・侵入防止 | 即効型 | 雨戸・換気口・戸袋など狭い場所 |

| 設置型タイプ |  |

侵入防止・再来防止 | 持続型 | 天井裏・屋根裏・物置など広い場所 |

| 貼るタイプ |  |

侵入防止・再来防止 | 持続型 | 天井裏・戸袋・シャッターの隙間など幅広く使用可能 |

| ジェルタイプ |  |

侵入防止・再来防止 | 持続型 | 壁や排気口などの縁で使用可能 |

⑥糞尿掃除・消毒

コウモリを追い出した後は、糞尿の清掃と消毒を行います。

コウモリの糞尿には病原菌が含まれている可能性があるため、必ず防護装備を着用してください。

糞尿は消毒液を含ませた雑巾を使ってふき取りましょう。

コウモリの糞が空気中に舞い上がるのを防ぐ効果があります。

本人や家族の健康を守るためにも、清掃に使用した道具や装備は処分し、作業後は手洗いうがいを徹底することが重要です。

一匹のコウモリも許さない再侵入対策

コウモリの追い出しに成功しても、再侵入対策を行わなければ同じ場所に戻ってきたり、

新たな仲間を呼び寄せる可能性があります。

一匹のコウモリも寄せ付けないためにも、再侵入対策を徹底しましょう。

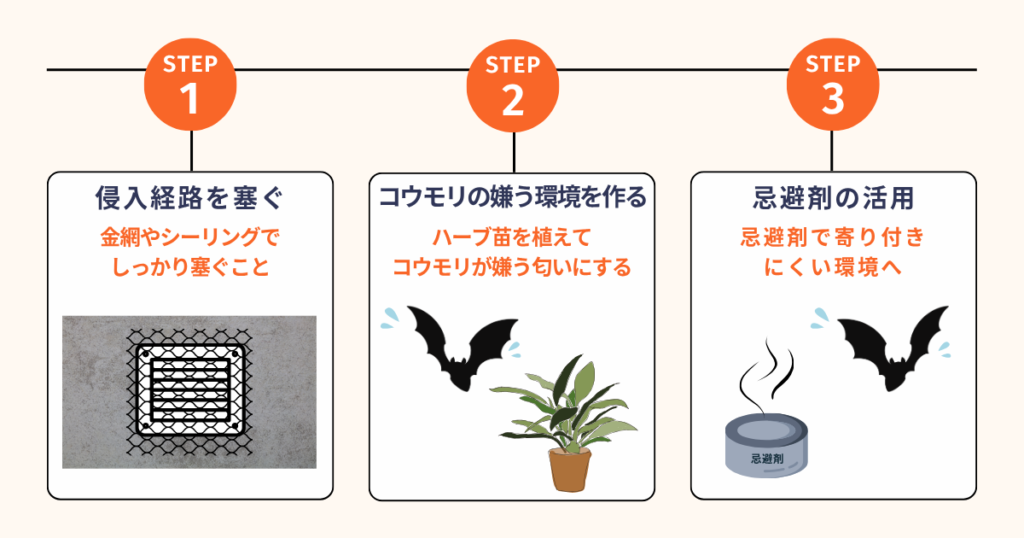

一匹のコウモリも許さない再侵入対策

- 侵入経路の封鎖

- コウモリの嫌う環境を作る

- 忌避剤の活用

侵入経路の封鎖

コウモリの再侵入を完全に防ぐには、侵入経路を物理的に封鎖することが効果的です。

外壁のひび割れはシーリング材やパテで埋め、通気口や換気口など空気の通り道は金網やパンチングメタルを設置して塞ぎます。

封鎖作業はコウモリが完全にいなくなったことを確認してから実施してください。

コウモリの嫌う環境を作る

物理的な封鎖と併せて、コウモリが嫌がる環境を作り出すことも有効です。

強い光を嫌うコウモリに対して、人感センサー付きのLEDライトを設置したり、コウモリが嫌うニオイを放つハーブを栽培するなどで、忌避効果が期待できます。

ただし、ハーブは繁殖力が強く地下茎を伸ばして広がる性質があるため、管理が難しくなることも。

広がりを制御しやすい鉢植えでの栽培がおすすめです。

追い出しや侵入経路の封鎖ができても、数か月から数年経つと再び棲みついてしまうことがあります。

時間をかけながらコウモリが嫌う環境を作っていくことが大切です。

忌避剤の活用

長期的な再侵入防止には、忌避剤の使用も効果的です。

設置型タイプ、貼るタイプ、ジェルタイプなどさまざまな忌避剤が販売されています。

以前棲みついていた場所や侵入経路周辺に継続的に設置することでコウモリが寄り付かない環境を目指します。

忌避剤は天然由来のハッカ油を使用した製品が多く、安全面の観点でもおすすめです。

小さなお子さまやご年配の方、ペットがいる家庭でも安心して使えます。

一匹のコウモリでも完璧な対策は難しい

一匹のコウモリであっても、個人で長期的にコウモリ対策をするのは骨が折れます。

準備する道具が多く手間や時間がかかるうえ、コウモリは学習能力が高く適応力に優れており、対策し続けなければ時間とともに効果が薄れてしまいます。

建物の構造は複雑なので、素人では見つけられない侵入経路や棲み処が存在する可能性もあります。

病気にかかるリスクや知らないうちに法律を犯してしまう危険性もあり、

安全で確実な対策をするには根気が必要になります。

一匹でもコウモリを見かけたらプロに依頼するのが安心

ご自身の対応が難しいと感じたら、プロに依頼するのがおすすめです。

コウモリ駆除の専門家は豊富な経験と専門知識を持っているため、効率的かつ安全な対応が可能です。

侵入口の調査や封鎖、再発防止策までトータルでサポートします。

コウモリ被害が進行すると、設備の取り換えや家のリフォームなど、さまざまな出費が発生します。

早めにプロに相談することで、長期的な費用の節約につながる点も大きなメリットです。

発見したのが一匹のコウモリでも、付近に集団で棲みついている可能性は大いに考えられます。

手間や時間も抑えられるので、被害が拡大する前に相談してみましょう。