家の庭先やマンションの共用部などでコウモリの死骸を見つけたとき、

「自分で処理してもいいのか」「自治体に連絡すべきなのか」と悩む方は多いのではないでしょうか。

コウモリは鳥獣保護管理法で守られている動物で、捕獲や殺傷は法律違反となります。

死骸や糞尿にはウイルスや寄生虫が潜んでいる可能性があり、素手で触れるのは危険です。

この記事では、コウモリの死骸を見つけたときの正しい方法を解説します。

場所ごとの責任の所在や自治体への相談方法に加え、自宅で行える処理や対策のポイントもまとめました。

専門業者に依頼する際の費用や選び方についても触れているので、参考にしてください。

このような方におすすめ

- 自宅や庭でコウモリの死骸を見つけた方

- マンションやアパートの共用部で誰が対応するか迷っている方

- 自治体が対応してくれるか知りたい方

- 業者に依頼すべきか判断に悩んでいる方

死骸はどこで見つけた?場所ごとに責任の所在は違う

コウモリの死骸を見つけたとき、処理の責任が誰にあるのかは発見した場所によって変わります。

公共の場所であれば自治体や管理団体、マンションやアパートであれば管理会社や大家、自宅や私有地であれば所有者が責任者となり、対応することになります。

場所ごとの責任範囲を把握し、適切な行動をとりましょう。

公共の場所

道路や公園などの公共スペースでコウモリの死骸を見つけた場合は、その場所を管理している自治体や管理団体が対応します。

住民が勝手に処理するのではなく、必ず自治体に連絡しましょう。

マンションやアパートの賃貸物件の共用部

エントランスや階段、廊下、駐輪場などの共用部で死骸を発見した場合は、物件の所有者や管理会社が対応します。

見つけたときは住民が処理せず、速やかに管理会社や大家さんへ報告しましょう。

共用部と専用部の詳細は下記記事を参考にしてください。

こちらもCHECK

-

-

賃貸アパートやマンションにコウモリが出たら?原因・被害・駆除方法を解説

「ベランダの隅に黒い糞が落ちていた」「換気扇の奥から羽音がする」 「近隣の部屋にコウモリが棲みついていそう」 異変に心当たりがあるならコウモリが棲みついているかもしれません。 アパートやマンションなど ...

続きを見る

マンションやアパートの賃貸物件の専有部

ベランダや専用庭、室外機の上など専有部分で見つけた場合は、入居者が処理を求められるケースもあります。

ただし物件によって規約が異なるため、まずは管理会社や大家さんに確認してください。

自宅などの私有地

一戸建ての庭や屋根裏など私有地で発見した場合は、その土地や建物の所有者が責任を持って処理する必要があります。

不安があったり安全に処理できないときは、無理をせず専門業者に依頼しましょう。

捕獲や殺傷はNG!鳥獣保護管理法で守られている

場所によって対応する責任の所在は異なりますが、いずれの場合でも注意しなければならない点があります。

それは、コウモリが鳥獣保護管理法によって守られている動物だということです。

コウモリは法律の対象となっており、むやみに捕獲したり殺傷したりすることは禁止されています。

違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があるため、捕獲や殺傷は行わないでください。

自宅に棲みついているケースでも、無断で捕まえたり追い出したりすることは法律違反となります。

集合住宅では、共用部の加工や忌避剤の使用が管理規約に抵触する場合もあるため、事前に管理会社へ確認が必要です。

生きているコウモリを見つけた際は、管理会社や専門の害獣駆除業者に相談し、正しい方法で対応してください。

こちらもCHECK

-

-

なぜコウモリは鳥獣保護管理法の対象?捕獲するのはNG?

「コウモリが家の中や周辺に棲みついて困っている」 「健康被害や建物への影響が心配」といった状況はありませんか? この記事では、鳥獣保護法の基本からコウモリ駆除の具体的な方法、最適な時期や ...

続きを見る

コウモリの死骸に直接触れるのはNG

コウモリの死骸を見つけても、素手で触れるのはとても危険です。

体や糞尿にはウイルスや寄生虫などが付着している可能性があり、感染症やアレルギー反応を引き起こすことも。

コウモリはエボラウイルスや狂犬病ウイルスなどを保有している可能性もあり、致死率の高い感染症の保菌者として知られています。

媒介する病原体

コウモリはウイルスや細菌の自然宿主とされており、人に感染する病原体を媒介している可能性があります。

狂犬病ウイルス・エボラウイルス・SARS・ニパウイルスなどが知られており、いずれも人間にとって深刻な健康被害をもたらす感染症です。

素手で触れると皮膚や粘膜から病原体が侵入する危険があり、かゆみや発疹といった軽度の症状だけでなく、重篤な感染症につながるおそれもあります。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが媒介するウイルスとは?感染症の危険性と身を守るための対策

「コウモリから感染症がうつるのでは…」「ニュースで危険なウイルスを聞いて不安になった…」 このような心配を抱えている方は少なくありません。 コウモリは狂犬病やエボラ出血熱など、命に関わる感染症のウイル ...

続きを見る

糞尿も危険!

コウモリの死骸そのものだけでなく、周囲に残された糞尿にも注意が必要です。

コウモリの糞尿には細菌やカビが繁殖している可能性が高いため、吸い込むことで呼吸器系のトラブルやアレルギー症状を引き起こすおそれがあります。

糞尿にはダニやノミといった寄生虫も発生している場合があり、刺されると皮膚トラブルや感染症の原因にもなります。

特にマダニは、刺されることでかゆみや発疹が出るだけでなく、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)などの深刻な感染症を媒介する危険があります。

近年では日本でも死亡者が増加傾向にあり、無視できない感染症の一つです。

掃除を行う際は、必ずマスク・手袋・ゴーグルなどの防護具を着用してください。

健康被害を防ぐためにも、できる限り個人での処理は避け、専門業者に任せるのが安心です。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの糞や尿は危険?

「自宅の壁や庭にコウモリの糞や尿が落ちていて気になる」 「コウモリの糞や尿は健康被害があるのか?」とお悩みではありませんか? コウモリの糞や尿は健康に影響するため、早めの対策が必要です。 本記事は、コ ...

続きを見る

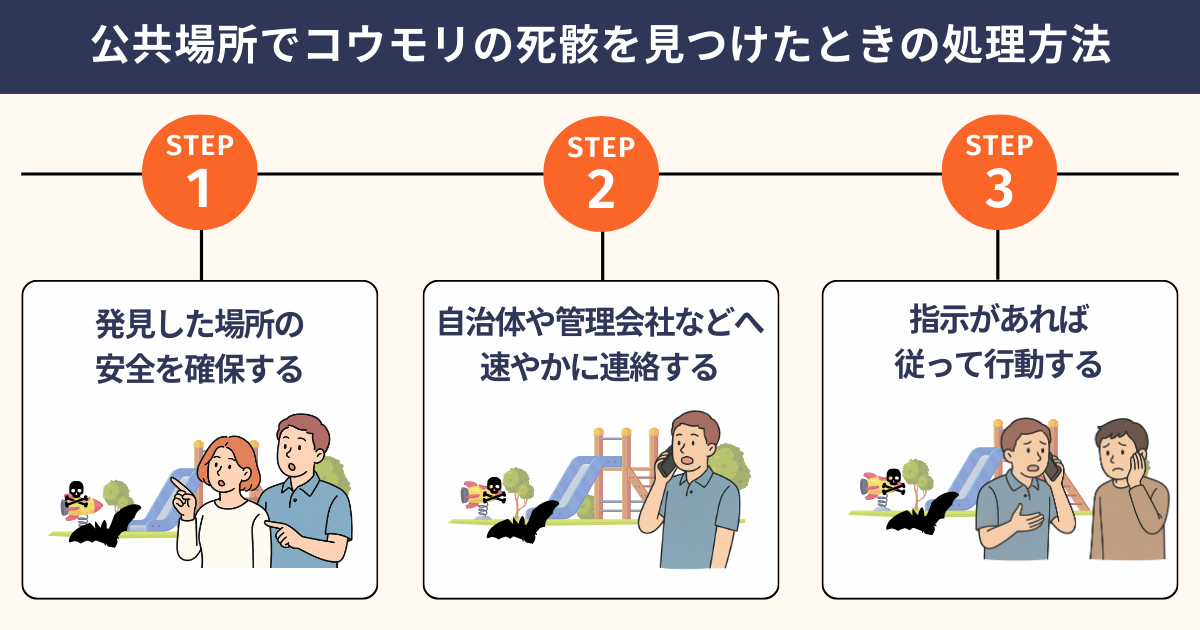

公共の場所でコウモリの死骸を見つけたときの処理方法

道路や公園などの公共スペースでコウモリの死骸を見つけた場合は、その場所を管理している自治体や管理団体が対応します。

自宅前の道路や子どもたちがよく遊ぶ公園に動物の死骸が残されていると、衛生面や安全面で大変危険です。

公共の場でコウモリの死骸を見つけたときは、利用者が勝手に処理するのは極力避けた方が良いです。

以下の流れで自治体や管理している団体に連絡してください。

公共の場所でコウモリを見つけたときの処理方法

- 発見した場所の安全を確保する

- 自治体や公園管理事務所など、管理者へ速やかに連絡する

- 自治体の指示があれば、従って行動する

①発見した場所の安全を確保する

子どもやペットが近づかないように注意し、発見現場にはむやみに立ち入らないようにしましょう。

コウモリの死骸や糞尿にはウイルスや寄生虫が潜んでいる可能性があるため、棒で突いたり踏んだりといった行為も避けてください。

道路や公園など人通りの多い場所であれば、周囲の人が誤って触らないよう注意を呼びかけておくと安心です。

②自治体や公園管理事務所など、管理者へ速やかに連絡する

コウモリの死骸は自分で片づけるのではなく、必ずその場所を管理している自治体や管理団体、公園管理事務所に連絡してください。

連絡をする際は、発見した場所や状況を詳しく伝えると、その後の対応がスムーズになります。

全国の各自治体の対応方法は、下記記事を参考にしてください。

市区町村ごとのコウモリ駆除の対応一覧を載せています。

こちらもCHECK

-

-

都道府県別コウモリ被害、自治体対応表

~人口の多い各市区323箇所のBEST独自調査データより~自宅がコウモリ被害にあった際、相談先として各地の自治体(役所や役場など)を頼りにされる方は少なくありません。 害獣お助け本舗は、全国1913の市区町村の中から、各都道府県で人口10万人以上の323の市 ...

続きを見る

③自治体の指示があれば、従って行動する

自治体や管理団体、公園管理事務所に連絡すると、状況に応じて以下のような指示が出されることがあります。

- 担当者が回収に行くまで現場をそのままにしておく

- 近隣の住民に注意を促してほしい

指示があった場合は自己判断で動かず、指示に従って行動してください。

不用意にコウモリの死骸を触ったり処理したりせず、必ず管理団体の対応を待ちましょう。

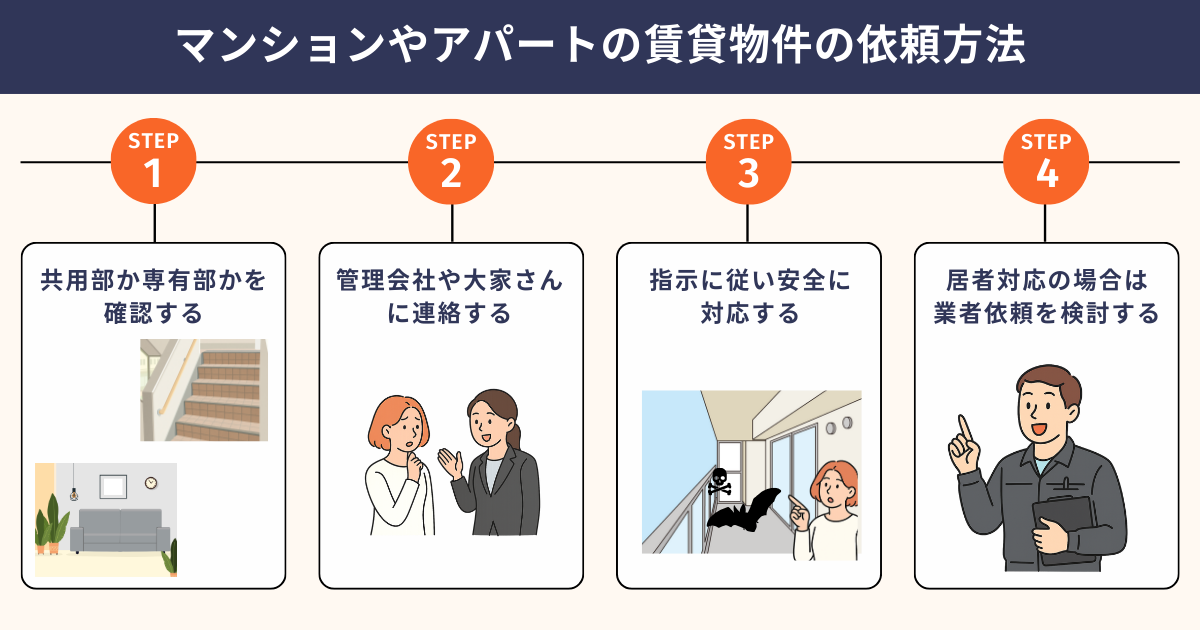

賃貸物件でコウモリの死骸を見つけたときの処理方法

マンションやアパートでコウモリの死骸を見つけた場合、処理の主体は共用部と専有部で異なります。

エントランスや階段、廊下など共用部は管理会社や大家が対応しますが、ベランダや専用庭などの専有部は入居者が処理を求められるケースがあります。

ただし物件によって規約や管理ルールが異なるため、管理会社へ確認すると適切な行動がわかります。

賃貸物件でコウモリを見つけたときの処理方法

- 発見した場所が共用部か専有部かを確認する

- 管理会社や大家さんに連絡する

- 指示に従い安全に対応する

- 入居者対応の場合は業者依頼を検討する

①発見した場所が共用部か専有部かを確認する

コウモリの死骸が見つかった場所が共用部なのか専有部なのかを確認しましょう。

共用部(エントランス・廊下・駐輪場など)の場合は管理会社や大家さんの責任となります。

お住まいの部屋の天井や壁、床などは専用部にあたるため、自分で対処する可能性が高いです。

ベランダや庭は専用使用権のある共用部とされるのが一般的です。

専用部と共用部の詳細については下記記事を参考にしてください。

こちらもCHECK

-

-

賃貸アパートやマンションにコウモリが出たら?原因・被害・駆除方法を解説

「ベランダの隅に黒い糞が落ちていた」「換気扇の奥から羽音がする」 「近隣の部屋にコウモリが棲みついていそう」 異変に心当たりがあるならコウモリが棲みついているかもしれません。 アパートやマンションなど ...

続きを見る

②管理会社や大家さんに連絡する

専有部か共用部かにかかわらず、コウモリの死骸は自分で処理せずに速やかに管理会社や大家さんに連絡してください。

専有部で見つかった場合でも、対応できるかどうかは契約内容や管理規約によって異なります。

自己判断で対応せず、冷静に状況を把握し、管理会社や大家に相談しましょう。

③指示に従い安全に対応する

管理会社や大家さんから指示があった場合は、案内に従ってください。

物件によっては、管理側が業者を手配してくれるケースもあれば、入居者自身に対応を求められることもあります。

専有部で発見した際は、自分で無理に片づけず、どのようにコウモリの死骸を処理すべきか確認することが大切です。

④入居者対応の場合は業者依頼を検討する

専有部で入居者が対応する場合は、自分でコウモリの死骸を処理することになります。

必ず手袋やマスクなどの防護具を着用し、直接触れないよう注意してください。

感染症や衛生面が心配な場合は、無理をせず専門業者に依頼した方が安全です。

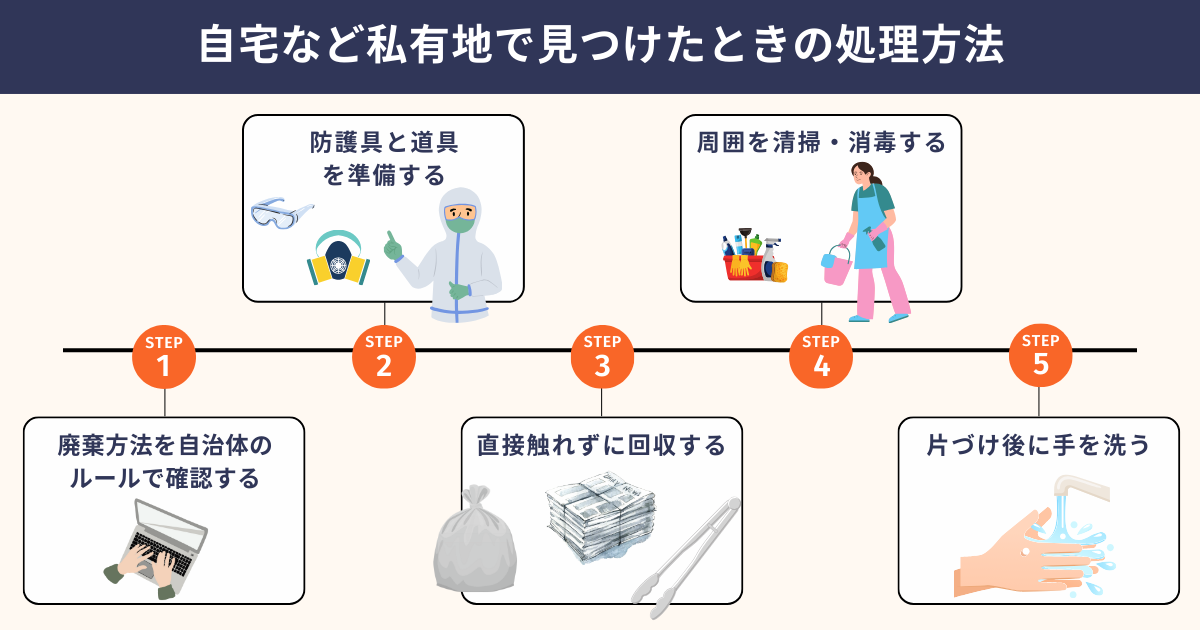

自宅など私有地で見つけたときの処理方法

戸建ての庭や駐車場、ベランダ、屋根裏など私有地でコウモリの死骸を見つけた場合は、所有者が対応します。

感染症の危険性があるため、むやみに触れず、落ち着いて手順に沿って処理してください。

不安がある方や安全に対応できないと感じた場合は、無理をせず専門業者への相談も検討しましょう。

自宅など私有地で見つけた場合の処理方法

- 廃棄方法を自治体のルールで確認する

- 防護具と道具を準備する

- 直接触れずに回収する

- 周囲を清掃・消毒する

- 片づけ後に手を洗う

①廃棄方法を自治体のルールで確認する

コウモリの死骸の扱いは自治体によって大きく異なります。

地域によっては可燃ごみとして処分できる一方で、死骸の回収や相談が必要な場合もあります。

ただし自治体が対応するのは道路や公園などの公共スペースが主で、私有地や住宅内で見つかったコウモリの死骸は、基本的に所有者が処理しなければなりません。

廃棄の際は必ずお住まいの地域のルールを確認し、指示に従いましょう。

自治体ごとの対応は、下記の記事を参考にしてください。

こちらもCHECK

-

-

都道府県別コウモリ被害、自治体対応表

~人口の多い各市区323箇所のBEST独自調査データより~自宅がコウモリ被害にあった際、相談先として各地の自治体(役所や役場など)を頼りにされる方は少なくありません。 害獣お助け本舗は、全国1913の市区町村の中から、各都道府県で人口10万人以上の323の市 ...

続きを見る

②防護具と道具を準備する

コウモリの死骸を処理する際は、糞尿に含まれる細菌やウイルス、舞い上がる埃や飛沫が皮膚や目に付着する危険があります。

安全に作業を進めるためには、できるだけ肌を露出させず、防護できる装備を整えることが大切です。

安全のために準備しておくべき道具

- 防塵マスク

- 保護ゴーグル

- 作業着

- ゴム手袋

- トング

- ゴミ袋

- 長靴

防塵マスク

コウモリの死骸の周囲は糞やほこりが残っていることが多く、吸い込むと呼吸器に悪影響を及ぼすおそれがあります。

顔に密着し、隙間ができないタイプを選ぶと安心です。

保護ゴーグル

処理時に舞い上がる埃や、消毒液の飛沫が目に入るのを防ぎます。

特に上を向いて作業する際でも隙間ができないゴーグルを選びましょう。

作業着

コウモリの死骸処理は衣服に汚れが付着するため、専用の作業着を着用してください。

使用後は屋内に持ち込まず、そのまま処分しましょう。

ゴム手袋

コウモリの死骸や糞尿を直接触らないために必須のアイテムです。

厚手の使い捨てタイプを選べば衛生的で、作業後はそのまま処分してください。

トング

コウモリの死骸を直接触らずに安全に回収でき、柄の長いタイプを選ぶと、距離を保ちながら作業できます

小型の死骸でもしっかり挟める先端形状を選ぶと扱いやすいです。

ゴミ袋

コウモリの死骸を回収したあとに安全に廃棄するための必須アイテムです。

死骸から液体やニオイが漏れ出すおそれがあるため、厚手の袋を二重にして使いましょう。

新聞紙や使い捨てペーパーで包んでから袋に入れると、液漏れ防止になります。

長靴

庭やベランダ、屋根裏での作業では、足元に糞尿や汚れが付着する可能性があります。

洗いやすいゴム製の長靴を用意し、使用後は必ず水洗い、乾燥させてから保管してください。

③直接触れずに回収する

作業を始める前に、必ず防護具を着用してください。

マスク・手袋・ゴーグルなどを身につけ、できるだけ肌を露出させないように準備してから回収に移ります。

トングでコウモリの死骸をすくい、新聞紙や使い捨てペーパーで包んでからゴミ袋に入れます。

袋の口は軽く結び、さらにもう一枚のゴミ袋に重ねて入れ、今度はしっかり結んで密閉しましょう。

④周囲を清掃・消毒する

コウモリの死骸を回収したあとは、放置せず、周囲に残った糞尿や体液を清掃・消毒しましょう。

乾燥した糞は粉じんとなって空気中に舞い上がりやすく、吸い込むと感染症やアレルギー、寄生虫による健康被害を引き起こすおそれがあります。

清掃するときは、消毒液を直接吹きかけず、使い捨てペーパーや雑巾に染み込ませてから拭き取ってください。

必ず手袋を着用し、使用後のペーパー類は二重の袋に入れて密閉し、一般ごみまたは自治体の指示に従って廃棄してください。

作業中は換気を行い、掃除機の使用は避けましょう。

使った道具も消毒し、作業後はしっかり手洗い・うがいをして体を清潔に保ってください。

消毒用エタノール

スプレータイプは扱いやすく、拭き取ったあともベタつきにくいため、狭い空間や屋外でも使いやすいアイテムです。

清掃後は消毒用エタノールなどで念入りに除菌してください。

⑤片づけ後に手を洗う

コウモリの死骸処理が終わったら、石けんと流水で丁寧に手洗いを行い、

作業中に触れた可能性のある場所も洗い流してください。

衣服や使用した道具に汚れが付着している場合は、消毒や洗浄を済ませてから屋内に持ち込むか、処分が望ましいです。

コウモリの死骸処理は自治体に依頼できる?

自治体に依頼できるのは、道路や公園など公共の場のみです。

そのため、私有地にコウモリの死骸がある場合は、自分で対応する必要があります。

自治体によってはコウモリの死骸回収だけでなく、相談窓口の設置といったサポートを行っていることもあります。

コウモリの死骸処理を請け負っている自治体

コウモリの死骸回収は基本的にどの自治体でも公共の場のみが対象で、東京都・大阪府・愛知県といった人口の多い地域でも同様です。

道路や公園などでコウモリの死骸を見つけた場合は、

自治体や管理団体に連絡することで回収に対応してもらえるケースが多いです。

一方で、自宅の庭やマンションの専有部など私有地内のコウモリの死骸は回収対象外となり、所有者や居住者が処理を行う必要があります。

自治体ごとの対応については、以下の記事で一覧をご確認ください。

こちらもCHECK

-

-

都道府県別コウモリ被害、自治体対応表

~人口の多い各市区323箇所のBEST独自調査データより~自宅がコウモリ被害にあった際、相談先として各地の自治体(役所や役場など)を頼りにされる方は少なくありません。 害獣お助け本舗は、全国1913の市区町村の中から、各都道府県で人口10万人以上の323の市 ...

続きを見る

自治体がおこなっているコウモリ対応は?

群馬県前橋市や埼玉県川越市などでは、住民からの相談に応じたり、コウモリ対策の方法を案内してくれることもあります。

一方で、情報提供まで行っている自治体は多くなく、ほとんどの地域は十分なサポートを受けられないのが現状です。

自宅や私有地でコウモリの死骸を見つけた際は、最初から専門業者に相談するのが現実的かもしれません。

こちらもCHECK

-

-

コウモリ駆除は市役所に依頼できる?地方自治体のサポート内容も紹介

コウモリが家に棲みついてしまったとき、「市役所などの自治体に相談すれば駆除してくれるのでは?」と思う方も多いのではないでしょうか。 実際は、多くの自治体では相談窓口はあっても、駆除そのものには対応して ...

続きを見る

コウモリは本当に死骸だけ?家に棲みついていないかチェック

コウモリは狭い隙間や人目につきにくい場所に好んで棲みつきます。

コウモリの死骸を見つけたときは、次のような場所をチェックしてみましょう。

棲みつきやすい場所

- 建物内部:屋根裏、床下

- 建物の構造まわり:軒下、換気口・通気口・排気口

- 生活設備や周辺:エアコン室外機の裏、シャッター・雨戸、ベランダ

あわせて、下記のような状態であれば、実際に棲みついている可能性があります。

コウモリがいるサイン

- 壁際や地面に小さな黒い糞が落ちている

- 「キーキー」「カサカサ」といった鳴き声や羽音が聞こえる

- 夕暮れ時に同じ場所から飛び立つ姿を見かける

- 軒先や通気口の周辺に異臭がある

上記の兆候が見られたら、放置せずに早めの対策を確認しておきましょう。

詳しくは下記の記事をご参照ください。

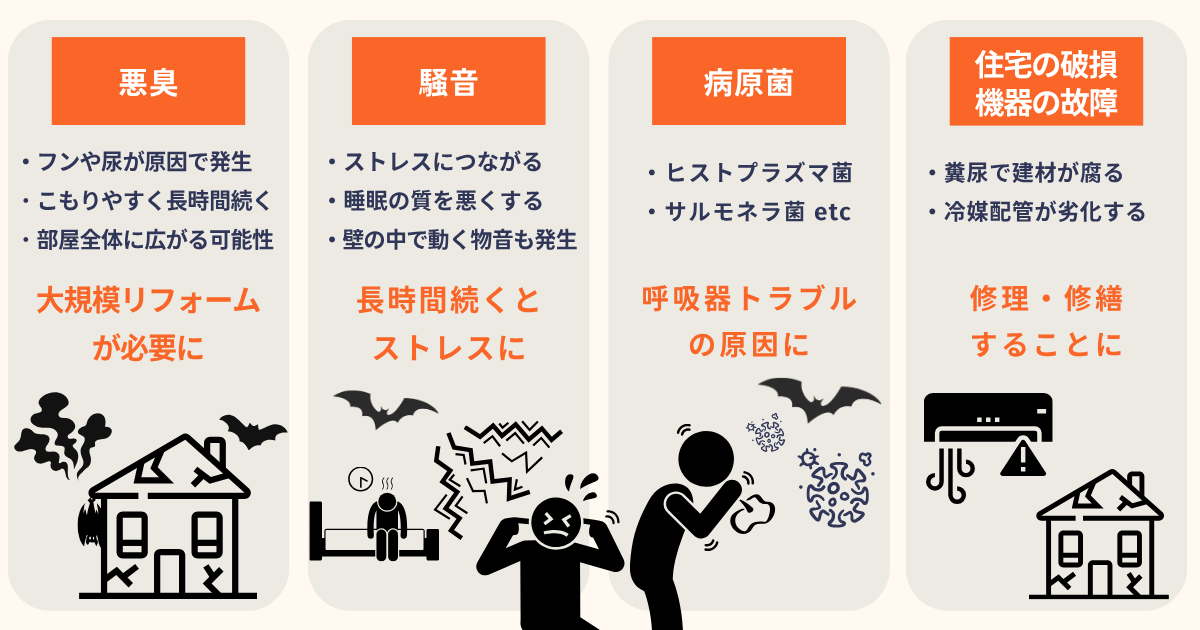

棲みついたコウモリを放置すると危険な理由

棲みついたコウモリを放置してしまうと、家や生活環境にさまざまな被害が生じる恐れがあります。

代表的なものは以下の4つです。

棲みついたコウモリを放置すると危険な理由

- 糞尿の悪臭が家にひろがってくる

- 夜になると物音や騒音がする

- 病原菌やアレルギー被害

- 住宅の劣化や機器の故障

糞尿の悪臭が家にひろがってくる

コウモリが棲みつくと、大量の糞や尿が同じ場所に蓄積されているため、時間が経つにつれて、強烈なアンモニア臭を放つようになります。

屋根裏や壁の中に溜まった悪臭は換気口や隙間から室内に流れ込み、生活空間全体に広がりやすいです。

夜になると物音や騒音がする

コウモリは夜行性のため、活動が活発になるのは夜間です。 羽ばたく音や「キーキー」という鳴き声、屋根裏を飛び回る音が響き、睡眠の妨げになることも。

特に繁殖期には数が増えるため、深夜に騒音が続き、強いストレスや不眠につながることがあります。

病原菌やアレルギー被害

コウモリの体や糞尿にはウイルス・細菌・寄生虫が付着しており、吸い込むと呼吸器系のトラブルを招き、皮膚に触れれば発疹やかゆみを引き起こす恐れがあります。

狂犬病ウイルスやSARSなど、深刻な健康被害を及ぼす病原体の自然宿主としても知られているため油断できません。

住宅の劣化や機器の故障

コウモリの糞尿が建材に染み込むと木材が腐食して強度が落ちるだけでなく、断熱材も汚れや湿気で機能を失い、カビの温床となりやすいです。

エアコンや換気扇など周辺機器に汚れや詰まりが生じれば、故障の原因になることも。

放置すれば劣化が進み、修繕やリフォームといった大きな出費につながります。

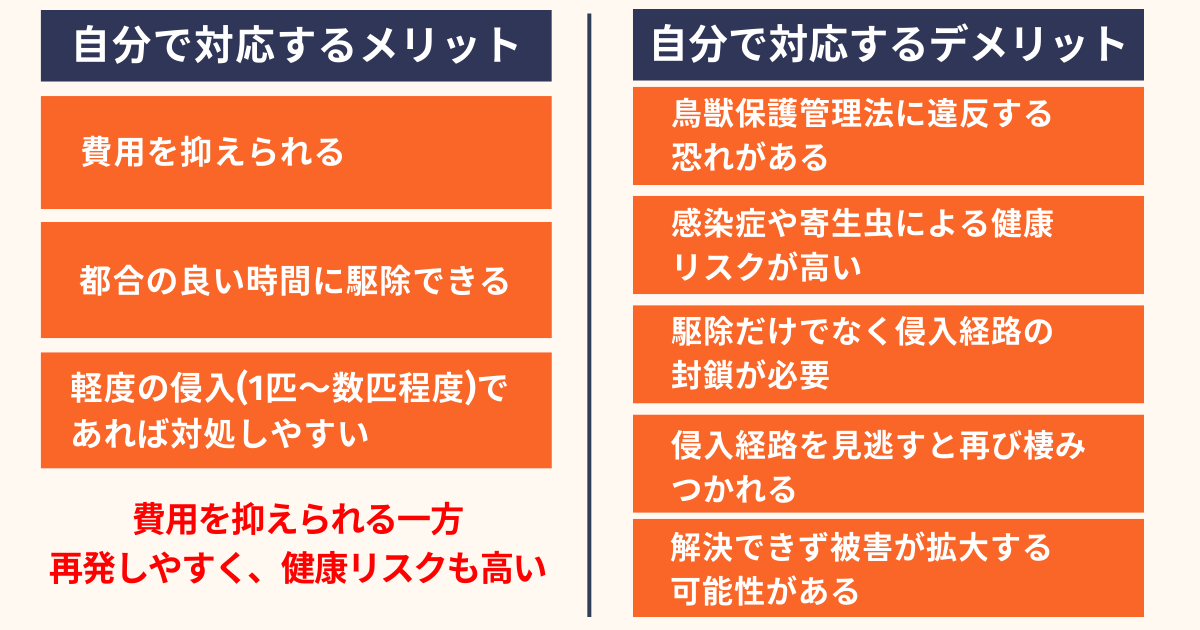

コウモリ駆除は自分でやるかプロに依頼する

棲みついたコウモリを見つけたとき、自分で追い出すべきか、業者に依頼すべきかで迷う方もいるはずです。

以下では、自分で駆除する際のメリット・デメリット、業者に依頼する場合のメリット・デメリットを紹介します。

自分でコウモリ駆除をするメリット、デメリット

メリット

- 費用を抑えられる

- 都合の良い時間に駆除できる

- 軽度の侵入(1匹~数匹程度)であれば対処しやすい

デメリット

- 鳥獣保護管理法に違反する恐れがある(捕獲・殺傷は禁止)

- 感染症や寄生虫による健康リスクが高い

- 駆除だけでなく侵入経路の封鎖が必要

- 侵入経路を見逃すと再び棲みつかれる

- 解決できず被害が拡大する可能性がある

自力でコウモリ駆除をするのは費用を抑えられる反面、健康リスクや再発の可能性が高い点に注意が必要です。

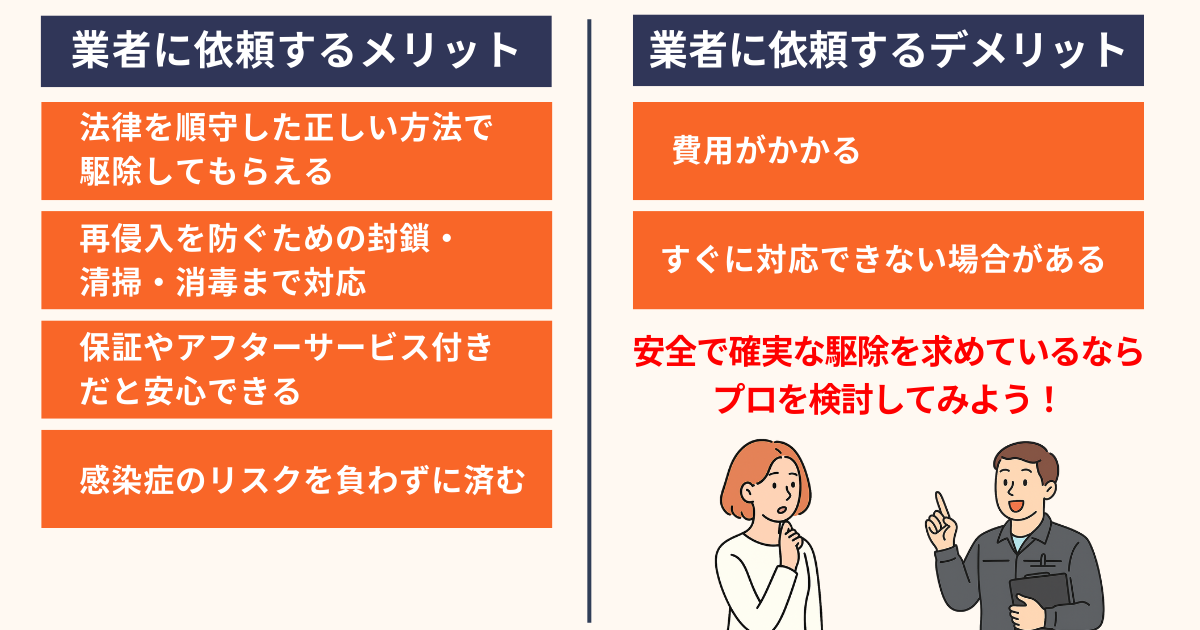

プロに依頼するメリット、デメリット

メリット

- 法律を順守した正しい方法で駆除してもらえる

- 再侵入を防ぐための封鎖・清掃・消毒まで対応してもらえる

- 保証やアフターサービス付きだと安心できる

- 感染症のリスクを負わずに済む

デメリット

- 費用がかかる

- すぐに対応できない場合がある

プロに依頼すると費用はかかりますが、安全性と確実性を重視するなら最も安心できる方法です。

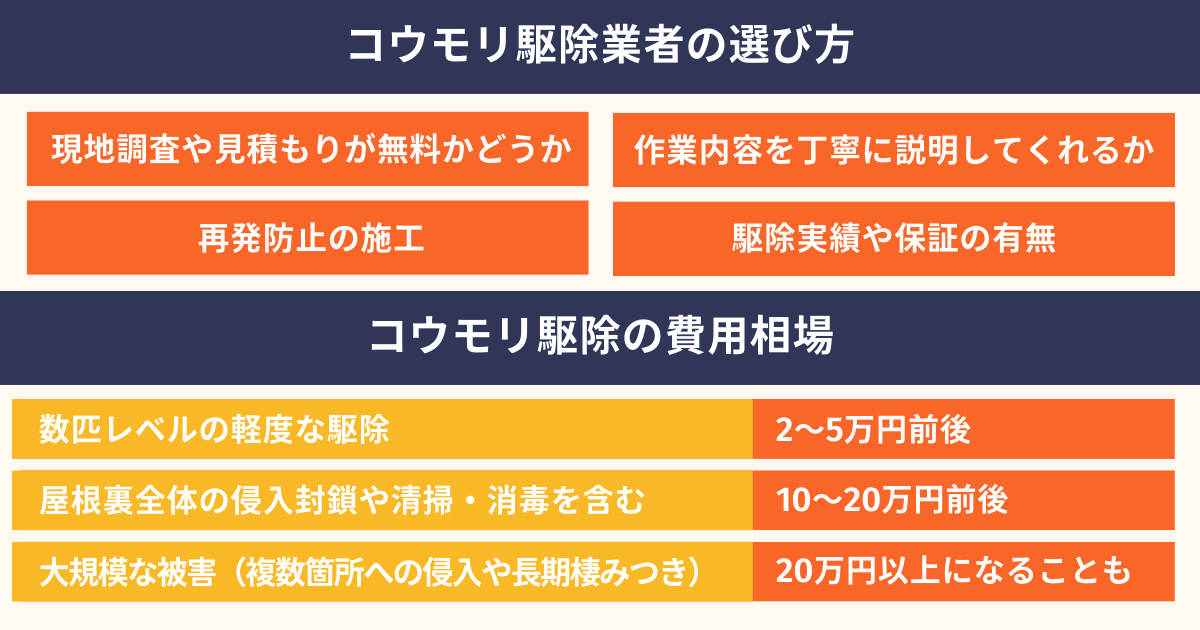

コウモリ駆除業者の選び方と駆除にかかる費用

コウモリ駆除は専門性が高く自力対応には限界があるため、信頼できる業者を選び、費用の目安を把握しておくことが重要です。

コウモリ駆除業者の選び方

コウモリ駆除業者を選ぶ際は、以下のポイントを確認しておくと安心です。

コウモリ駆除業者を選ぶポイント

調査から再発防止まで対応してくれる業者を選ぶことが、コウモリ駆除を安心して任せるための判断基準になります。

駆除にかかる費用相場

コウモリ駆除にかかる費用は、被害の規模や施工内容によって異なります。

コウモリ駆除にかかる費用相場

コウモリ駆除の費用は、被害の規模や施工内容によって変わります。

金額だけで判断するのではなく、納得できる料金か、作業内容を丁寧に説明してくれるか、再発防止まで対応してくれるかといった点を確認することが大切です。

自宅でできるコウモリ対策

自宅にコウモリが侵入してしまった場合は、自力である程度の被害を抑えることは可能です。

ただし、感染症や再侵入の可能性が高いため、基本的にはコウモリ駆除業者へ依頼することをおすすめします。

ここでは参考として、自分で行える対策の流れを紹介します。

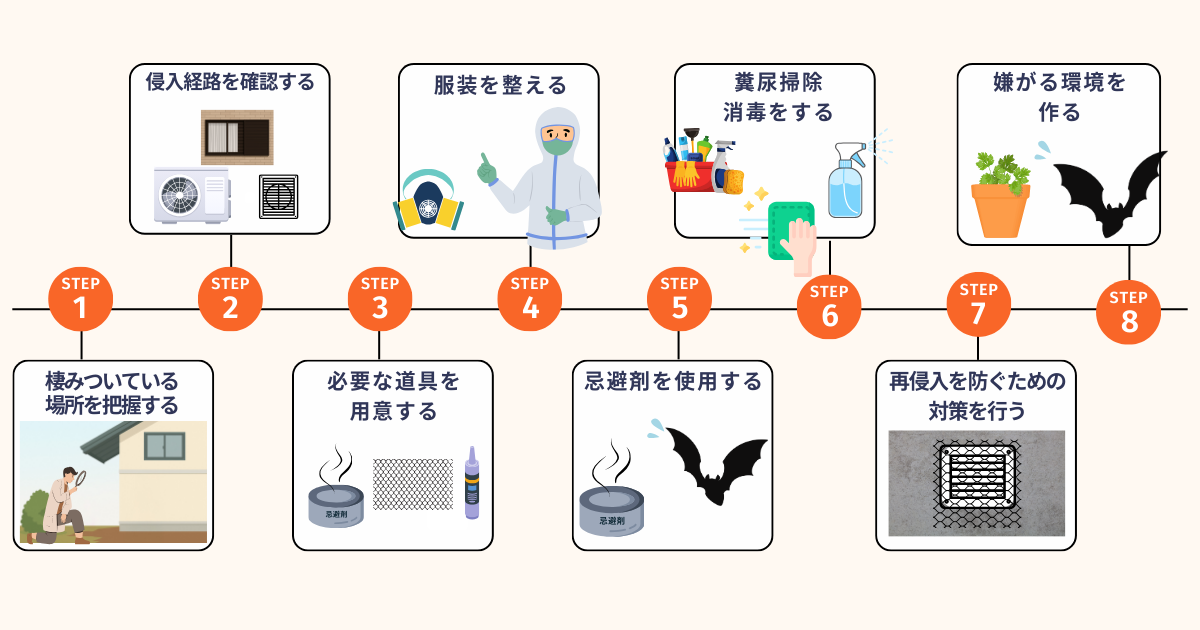

自宅でできるコウモリ対策

- 棲みついている場所を確認する

- 侵入経路を確認する

- 駆除道具を用意する

- 服装を整える

- 忌避剤を使用して追い出す

- 清掃・消毒をする

- 侵入経路を塞ぐ

- 嫌がる環境を作る

①棲みついている場所を確認する

コウモリを効果的に追い出すには、どこに棲みついているのかを正確に把握することが大切です。

屋根裏や軒下、換気口などの暗くて狭い場所を好むため、見落としやすい点にも注意しましょう。

屋根裏や床下の場合は点検口からの確認が必要です。

ただし危険を伴うこともあるため、無理をせずプロに依頼するのが安心です。

②侵入経路を確認する

コウモリはわずか1〜2cmほどの隙間でも通り抜けられるため、

侵入を防ぐには建物の外周を丁寧に点検し、出入りの痕跡がないか確認してください。

侵入経路になりやすい場所

- 換気口や通気ダクトまわり

- 屋根と外壁の接合部

- 配管が室内に引き込まれている部分

- 軒下や天井裏へつながる小さな隙間

③駆除道具を用意する

コウモリ対策を行う際には、死骸を回収するときと同様に、安全を守るための準備が欠かせません。

軍手やマスク、ゴーグルといった保護具に加え、暗所の確認に使える懐中電灯や脚立、清掃に使う掃除用具なども揃えておくと安心です。

④服装を整える

コウモリ駆除の際も、死骸処理と同じく衛生面で注意が必要です。

糞尿に含まれる細菌や寄生虫を吸い込む危険があるほか、作業中に使用する薬剤が皮膚や目に付着する可能性も。

安全に追い出すためには、肌の露出を避け、必ず防護具を身につけてください。

⑤忌避剤を使用して追い出す

コウモリは強いニオイや刺激に敏感なため、専用の忌避剤を使うことで棲みついた場所から追い出すことが可能です。

市販のスプレータイプは手軽に使用できるため、初期段階の対策として有効です。

イカリ消毒 スーパーコウモリジェット

ハッカ由来の成分がコウモリの嗅覚を刺激し、不快感を与えることで近寄りにくい環境を作ります。

天然成分を配合しているため、強い化学臭が少なく、家庭でも使いやすいです。

⑥清掃・消毒をする

コウモリを追い出したあとは、残された糞尿を必ず清掃・消毒しましょう。

放置すれば衛生被害だけでなく再びコウモリを呼び寄せる原因にもなるため、ニオイや痕跡を取り除くことが再侵入防止につながります。

⑦侵入経路を塞ぐ

広い開口部には金網を張って物理的に侵入を防ぎ、細かな隙間はシーリング剤でしっかり塞ぎます。

必ず内部にコウモリが残っていないかを確認しましょう。

閉じ込めてしまうと、室内に迷い込んだり、糞尿や寄生虫による被害がかえって悪化する危険があります。

⑧嫌がる環境を作る

コウモリは帰巣本能があるため、一度追い出しても戻ってくる可能性があり、追い出し後もしばらくは寄りつきにくい環境づくりが欠かせません。

コウモリは嗅覚や感覚が鋭く、強いニオイや光、不規則な音を嫌う習性があります。

こうした特性を利用できるグッズを活用すると、再び棲みつかれる可能性を減らせます。

ニホンハッカ

メントールを多く含むため、爽快感のある強い香りを放ちます。

コウモリや害虫が近寄りにくい環境を作る効果が期待でき、日本原産の多年草なので丈夫で育てやすいです。

ニホンハッカの主な効果

- メントールの香りでコウモリや害虫を寄せつけにくい

- 日本原産で丈夫、手入れが簡単

LEDストロボライト

コウモリは暗い場所を好むため、ランダムに点滅するストロボ光は強い刺激となります。

飛来を妨げるだけでなく、長期的な棲みつき防止にもつながります。

強い光は人や動物にも不快感を与える場合があるため、使用前に周囲への影響を考慮することが大切です。

LEDストロボライトの主な効果

- 点滅光でコウモリを寄せつけない

- 不規則な光で警戒心を与える

- 夜間の飛来・接近を抑える

超音波装置

コウモリは高周波の音を嫌うため、超音波装置を設置すると接近や棲みつきを防ぐ効果が期待できます。

人間にはほとんど聞こえないため扱いやすく、屋外に設置する際は防水仕様を選びましょう。

超音波装置の主な効果

- 高周波音でコウモリの飛来を防ぐ

- 気配を感じさせる環境を作り、棲みつきを抑制

- 防水タイプなら屋外でも安心して使用可能

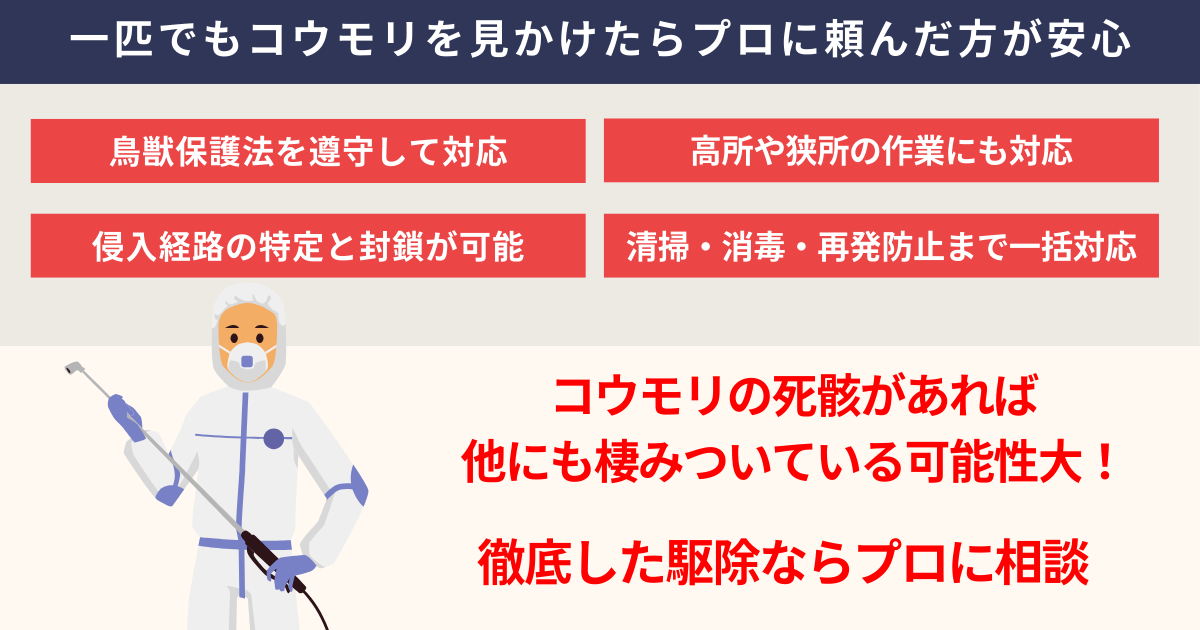

一匹でもコウモリの死骸を見かけたら相談するのが安心

コウモリは群れで行動する習性があるため、コウモリの死骸を一匹見つけた場合、周囲に生きている個体が複数棲みついている可能性があります。

自治体で対応してもらえるのは公共の場の回収に限られることが多く、相談窓口も限られているのが現状です。

道路や公園などでコウモリの死骸を見かけたときに自治体に連絡しておくことは、地域全体の衛生環境を守ることにつながります。

一方で、自宅にコウモリが棲みついていたら、自己流で処理や追い出しを試みても限界があるため、確実に対処したい場合はコウモリ専門の駆除業者に相談するのが安全といえるでしょう。

経験豊富なプロであれば、コウモリの死骸の処理だけでなく、追い出し・清掃・消毒・再侵入防止まで一貫して任せられるので安心です。

害獣お助け本舗は無料で相談やお見積りまでおこなっております。

コウモリの死骸やコウモリを見つけてお困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。