日本には現在、34種類のコウモリが発見されており、都市部の住宅地から山間部まで幅広い地域に生息しています。

しかし、どこにどのようなコウモリがいるのか分からない方も多いでしょう。

本記事では、日本に生息するコウモリを地図を用いて紹介するとともに、見つけた際のNG行為や棲みついてしまった場合のリスク、正しい駆除方法も解説します。

コウモリの詳しい生息地や生態系を知りたい方はぜひ参考にしてください。

このような方におすすめ

- 日本国内のどこにコウモリが生息しているかを知りたい方

- コウモリの生態系や特徴を知りたい方

- コウモリが自宅に棲みついていて解決方法を知りたい方

日本には34種類のコウモリが発見されている

日本には34種のコウモリが発見されており、ココウモリとオオコウモリの2つに分類されます。

ココウモリは日本のコウモリの大部分を占める32種で、昆虫を捕食する夜行性の動物です。

体長は最大でも10cm程度と小型で、超音波を使った反響定位(エコーロケーション)により獲物を探知します。

オオコウモリは、オガサワラオオコウモリとクビワオオコウモリの2種が日本に生息しており、果実や花粉を主食としているため、フルーツコウモリともいわれています。

翼を広げると1メートルを超えることもあり、犬のような顔つきが特徴です。

こちらもCHECK

-

-

日本に生息するコウモリの代表種やペットにオススメの計17種類を紹介

日本にはどのようなコウモリがいるのかご存じでしょうか? ココウモリとオオコウモリの違いから、日本に生息するコウモリ15種、ペットにオススメの2種を紹介していきます。 このような方におすすめ コウモリの ...

続きを見る

北海道、本州、四国、九州など全国各地に生息するコウモリ

北海道、本州、四国、九州など全国各地に生息地があるコウモリは、おおよそ7種類です。

北海道、本州、四国、九州など全国各地に生息するコウモリ

- アブラコウモリ

- ヒナコウモリ

- テングコウモリ

- コテングコウモリ

- オヒキコウモリ

- ヤマコウモリ

- モモジロコウモリ

日本全国で見られるコウモリは、都市部のビルや農村の倉庫、森林、洞窟、河川沿いなど、さまざまな場所を棲み処としています。

ヤマコウモリは沖縄、モモジロコウモリは離島と、より広い範囲で発見されたコウモリも存在します。

北海道を除く本州、四国、九州に生息する種類

北海道を除いて、本州、四国、九州で生息が確認されているコウモリは2種類です。

北海道を除く本州、四国、九州に生息するコウモリ

- 二ホンキクガシラコウモリ

- ユビナガコウモリ

本州、四国、九州を中心に生息している2種類のコウモリは、洞窟や廃坑、トンネルなど人気が少なくひんやりとした場所で主に見られます。

ユビナガコウモリの存在は、伊豆大島や屋久島といった離島でも確認されています。

九州を除く北海道、本州、四国に生息する種類

九州を除いて、北海道、本州、四国で生息が確認されているコウモリは2種類です。

九州を除く北海道、本州、四国に生息するコウモリ

- チチブコウモリ

- ニホンウサギコウモリ

九州を除いたエリアに生息しているコウモリは、山間部や森林といった自然豊かな環境を好む点が特徴です。

そのため、森林伐採をはじめとした人間活動の影響による個体数の減少が懸念されています。

北海道、本州、四国、九州の一部地域に生息する種類

日本の一部地域にのみ生息するコウモリはおおよそ2種類です。

北海道、本州、四国、九州の一部地域に生息するコウモリ

- カグヤコウモリ

- クビワコウモリ

カグヤコウモリは寒冷な環境を好む珍しいコウモリで、北海道から滋賀県までの地域で生息が確認されています。

クビワコウモリも特定の場所にしか存在せず、栃木県、東京都、長野県など11都道府県でしか見られないのが特徴です。

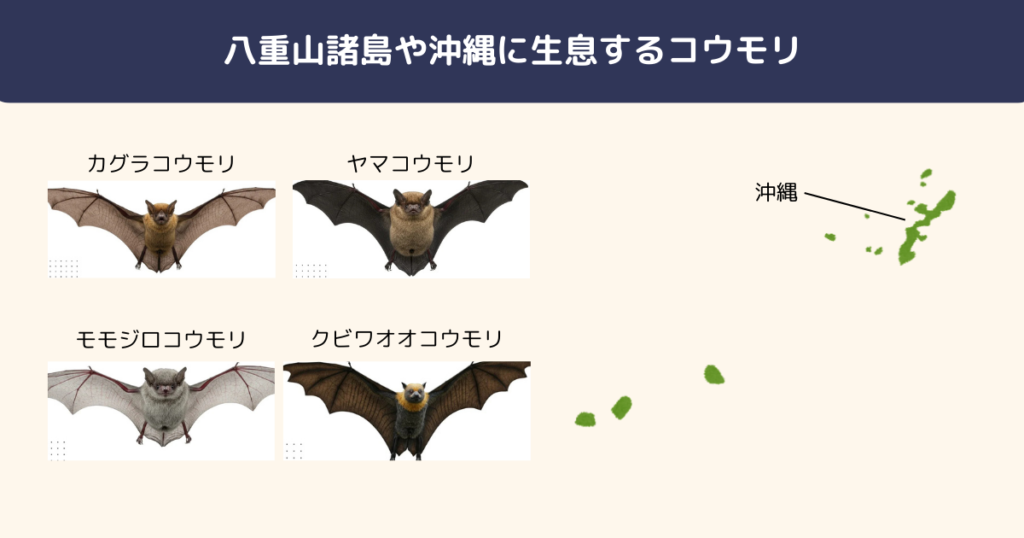

八重山諸島や沖縄に生息する種類

八重山諸島や沖縄を生息地としているコウモリはおおよそ4種類です。

八重山諸島や沖縄に生息するコウモリ

- カグラコウモリ

- ヤマコウモリ

- モモジロコウモリ

- クビワオオコウモリ

日本では数少ない熱帯系のコウモリであるカグラコウモリが、石垣島、西表島、波照間島、与那国島といった八重山諸島に生息しています。

クビワオオコウモリは主に果実食を中心とするオオコウモリで、冬眠期間を設けず一年中活動するのが特徴です。

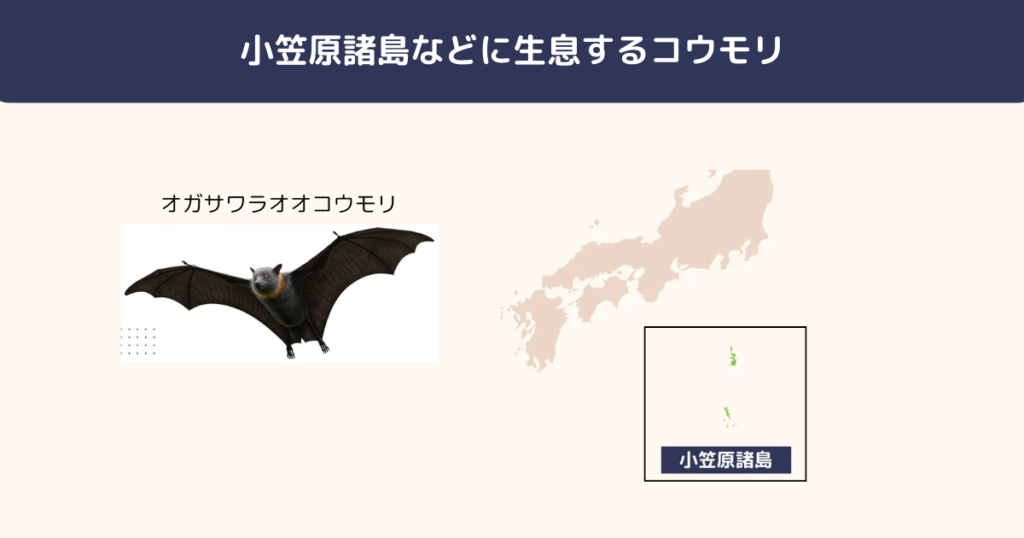

小笠原諸島などに生息する種類

小笠原諸島を中心に生息が確認されているコウモリは1種類です。

小笠原諸島などに生息するコウモリ

- オガサワラオオコウモリ

小笠原諸島付近で発見されているのは、オガサワラオオコウモリのみです。

父島、母島、聟島列島などに生息しており、花蜜や葉など130種ほどの植物を食べるとされています。

小笠原諸島は冬場でも暖かいため、冬眠せずに一年を通して活動を続けます。

日本のコウモリは絶滅危惧種、準絶滅危惧種がほとんど

日本に生息しているコウモリの多くは、絶滅危惧種や準絶滅危惧種に指定されています。

その原因として、森林破壊や雑木林の減少などが挙げられており、さまざまな地域で人口洞穴の設置や洞窟周辺の森林保全といった保護活動が行われています。

今後の生態系維持のためにも、人とコウモリが共存できる環境づくりが重要となるでしょう。

| 絶滅危惧種 | 準絶滅危惧種 |

|

|

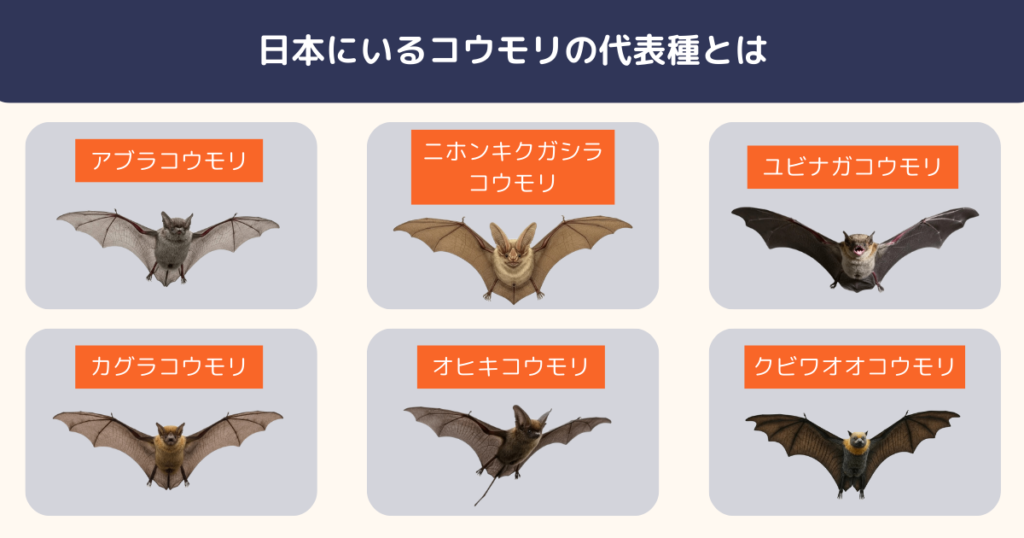

日本にいるコウモリの代表種とは

日本に生息しているコウモリの代表種6種を紹介します。

自宅付近で見られるコウモリもいるので特徴を確認しておきましょう。

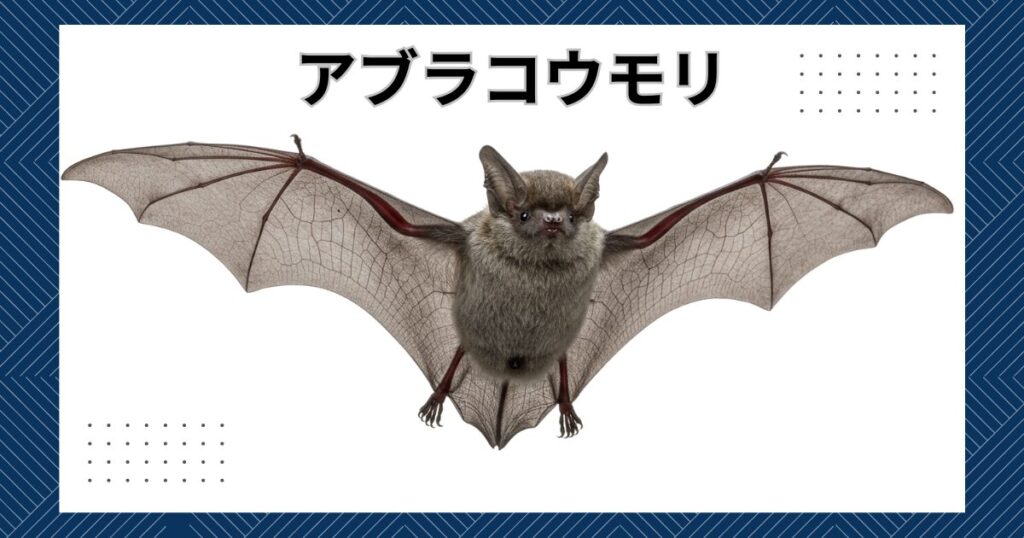

ヒナコウモリ科の代表種 アブラコウモリ

アブラコウモリの基本情報

| 和名 | アブラコウモリ |

| 分類 | コウモリ亜目ヒナコウモリ科 |

| 学名 | Pipistrellus abramus |

| 体長 | 4~6cm |

| 体重 | 5~10g |

| 生息域 | 日本、シベリア東部からベトナム、台湾などユーラシア大陸 |

アブラコウモリの生態

春から秋にかけて活発に活動し、11月頃になると複数匹で暖かい場所に集まり冬眠に入ります。

夜行性の動物で、日没後2時間で蚊、ユスリカ、ヨコバイといった小型昆虫類を探しに飛び回ります。

アブラコウモリの特徴

アブラコウモリは灰色やオリーブ色の体毛で、短くて柔らかい毛質、つぶらな瞳のネズミのような顔つきが特徴的です。

6~7月頃になるとメスだけのコロニーを作り、出産と育児を行います。

アブラコウモリが好む環境

アブラコウモリは都市部から森林まで幅広い環境に適応します。

1cm程度の隙間があれば入り込めるため、民家に棲みつくことが多いのも特徴です。

そのためイエコウモリとも呼ばれ、家屋の屋根裏や軒下など身近な場所でその姿が見られます。

コウモリ被害のほとんどはアブラコウモリ

日本の住宅に棲みつくのはほとんどがアブラコウモリです。

1cm程度のわずかな隙間あれば外壁のひび割れや換気口、瓦の隙間などから侵入してきます。

一度棲みつくと、糞尿による悪臭、建材の劣化、鳴き声・羽音の騒音やウイルスによる健康被害などをもたらす可能性があります。

こちらもCHECK

-

-

アブラコウモリの特徴、生体や巣の見分け方、駆除方法を解説

アブラコウモリ(学名:Pipistrellus abramus)はコウモリの中でも、都市部に多く生息しています。 日本に生息するコウモリで唯一、家屋に棲みつくコウモリです。 その習性から、別名をイエコ ...

続きを見る

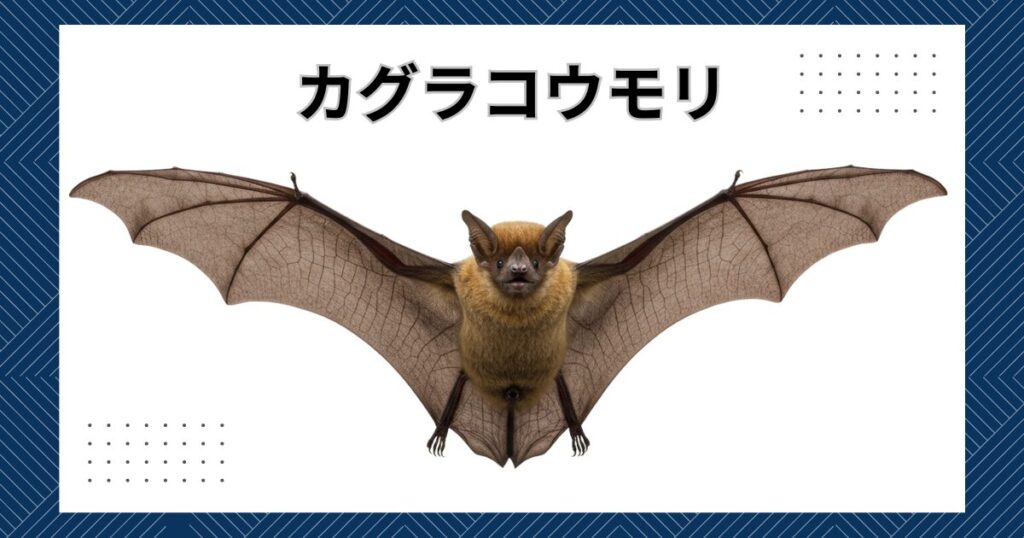

カグラコウモリ科の代表種 カグラコウモリ

カグラコウモリの基本情報

| 和名 | カグラコウモリ |

| 分類 | カグラコウモリ科カグラコウモリ属 |

| 学名 | Hipposidereros turpis |

| 体長 | 5~7cm |

| 体重 | 20~32g |

| 生息域 | 石垣島、西表島、波照間島、与那国島 |

カグラコウモリの生態

カグラコウモリの活動期間は4~10月にかけてです。

6月頃に出産期を迎え、12月頃には洞窟で冬眠をします。

主食は、蛾やセミ、アブなどです。

カグラコウモリの特徴

神楽面のようにひだ状に広がっている独特な鼻を有しており、カグラコウモリの名前の由来にもなっています。

長く黄褐色の体毛と、大きく先が尖り左右に離れている耳も大きな特徴です。

カグラコウモリが好む環境

カグラコウモリは石垣島、西表島、波照間島、与那国島といった八重山諸島にのみ生息する希少な種です。

日本のココウモリでは珍しく熱帯を好むコウモリで、洞窟を主な棲み処とし、温暖で湿度の高い環境を好みます。

こちらもCHECK

-

-

絶滅の危機にあるカグラコウモリとは?|特徴、生態などを詳しく紹介

カグラコウモリ(学名:Hipposidereros turpis)は、日本に生息するコウモリの中でも、唯一の熱帯系のコウモリです。 生息地が限られていることから、非常に希少性が高く、一目見るための観光 ...

続きを見る

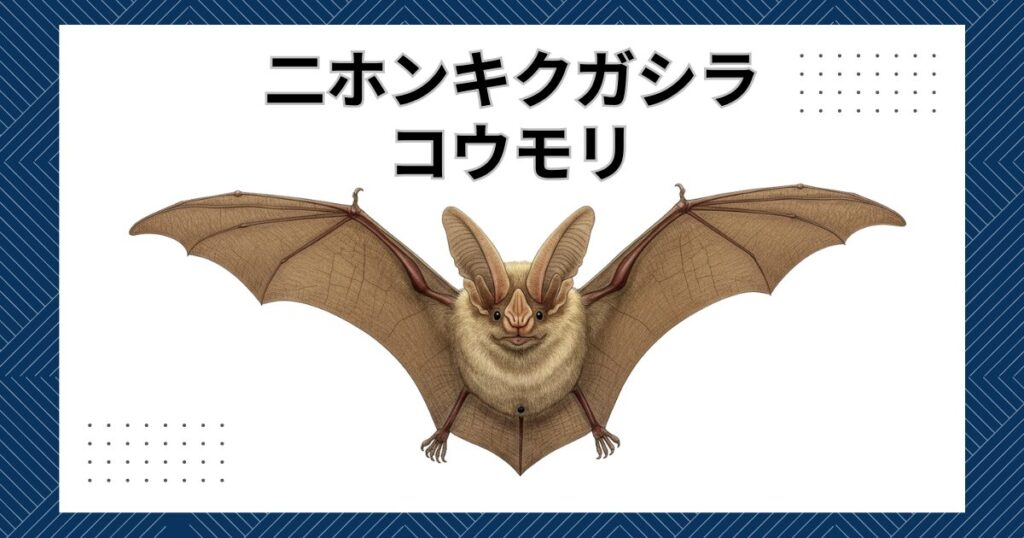

キクガシラコウモリ科の代表種 二ホンキクガシラコウモリ

二ホンキクガシラコウモリの基本情報

| 和名 | 二ホンキクガシラコウモリ |

| 分類 | キクガシラコウモリ科キクガシラコウモリ属 |

| 学名 | Rhinolophus ferrumequinum nippon |

| 体長 | 6~8cm |

| 体重 | 17~35g |

| 生息域 | 日本、朝鮮半島、中国東北部 |

二ホンキクガシラコウモリの生態

活動期は春から秋にかけてで、寒くなると冬眠に入ります。

昼間は洞穴やトンネルといった暗い場所で休息しており、夜になると捕食対象である昆虫などを探して単独で飛翔します。

二ホンキクガシラコウモリの特徴

名前の由来となっている菊の花のように広がった特徴的な鼻葉が特徴です。

この鼻葉部分から超音波を発し、周囲の場所や獲物を把握します。

二ホンキクガシラコウモリが好む環境

二ホンキクガシラコウモリは、本州から九州にかけて広く分布し、洞窟や廃坑、防空壕など暗く湿度のある環境をねぐらとしています。

冬眠時期は高温多湿な環境を選ぶことで、体温調節や体内水分を維持しています。

こちらもCHECK

-

-

ニホンキクガシラコウモリとは?|特徴、生態などを詳しく解説

ニホンキクガシラコウモリ(学名:Rhinolophus cornutus cornutus)とは、翼手目ニホンキクガシラコウモリ科ニホンキクガシラコウモリ属に分類されるコウモリです。 ニホンキクガシラ ...

続きを見る

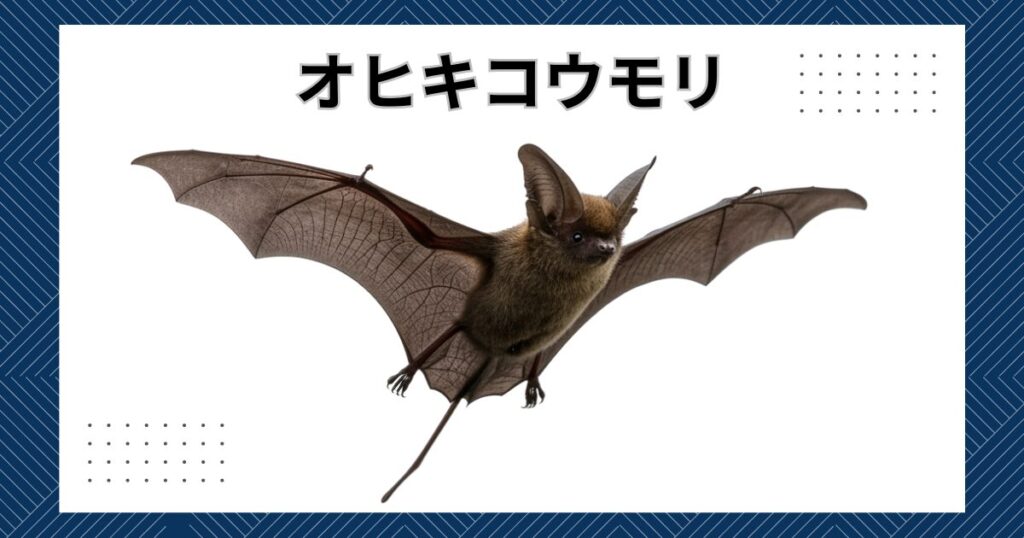

オヒキコウモリ科の代表種 オヒキコウモリ

オヒキコウモリの基本情報

| 和名 | オヒキコウモリ |

| 分類 | オヒキコウモリ科オヒキコウモリ属 |

| 学名 | Tadarida insignis |

| 体長 | 8.4~9.4㎝ |

| 体重 | 27~45g |

| 生息域 | 日本、中国、台湾、朝鮮半島、ロシア極東部などユーラシア大陸の広域 |

オヒキコウモリの生態

オヒキコウモリは季節ごとに移動しながら活動するのが特徴です。

春から秋にかけては出産哺育期や越冬期となり、数十頭の集団を形成して移動します。

7月上旬頃に出産期が訪れ、体重がピークに達する11月下旬になると冬眠に入ります。

オヒキコウモリの特徴

平たい頭と大きく丸みを帯びた耳が前基部で結合しているのがオヒキコウモリの特徴です。

尾膜から半分以上つき出た尾によって移動時にバランスを取っており、翼は狭長型で黒褐色の体毛が生えています。

オヒキコウモリが好む環境

オヒキコウモリは北海道から九州にかけて広く分布し、断崖絶壁や人工構造物の隙間をねぐらとします。

学校や鉄道の高架部分でも発見されることがあり、人の生活圏に近い場所でもその姿が見られるコウモリです。

こちらもCHECK

-

-

絶滅の危機にあるオヒキコウモリとは?|特徴、生態などを詳しく解説

オヒキコウモリ(学名:Tadarida insignis)は、 北海道や西日本を中心に広く分布しているコウモリの一種です。 尾膜から半分以上突き出した尾が特徴で、鉄筋コンクリートの継ぎ目の隙間や岩盤の ...

続きを見る

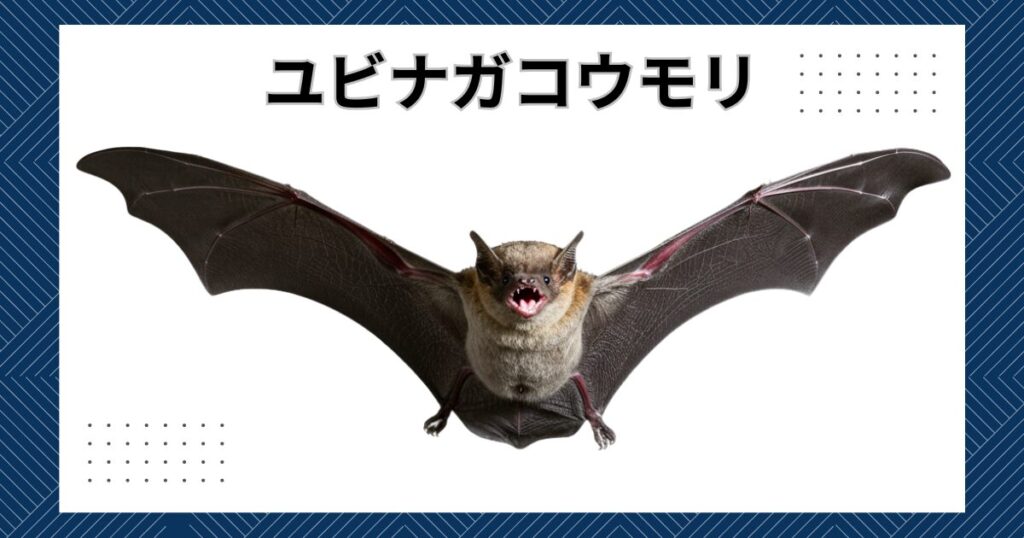

ユビナガコウモリ科の代表種 ユビナガコウモリ

ユビナガコウモリの基本情報

| 和名 | ユビナガコウモリ |

| 分類 | ユビナガコウモリ科ユビナガコウモリ属 |

| 学名 | Miniopterus fuliginosus |

| 体長 | 4.9~7㎝ |

| 体重 | 10~18g |

| 生息域 | 本州、四国、九州 |

ユビナガコウモリの生態

ユビナガコウモリは大食漢のコウモリで、数百匹にもなるユスリカなどの小さな虫を一晩で食べるとされています。

活動期は春から秋にかけてで、寒くなる11月頃から冬眠に入ります。

ユビナガコウモリの特徴

細長い翼の中にある長い中指が特徴で、ユビナガコウモリの名前の由来です。

体毛は短く光沢のあるこげ茶色をしており、小さく丸い耳をしています。

ユビナガコウモリが好む環境

ユビナガコウモリは本州から九州にかけて全国的に生息するコウモリです。

洞窟や廃坑などひんやりとした暗い場所を好んで数千から数万頭もの群れを形成し、集団で生活しています。

こちらもCHECK

-

-

絶滅の危機にあるユビナガコウモリとは?|学名、特徴、生態などを詳しく紹介

ユビナガコウモリ(学名:Miniopterus fuliginosus )は、 生息地の洞窟の減少や環境の悪化により、絶滅危惧種に指定されているコウモリです。 ここでは、ユビナガコウモリの特徴や生態な ...

続きを見る

オオコウモリ科の代表種 クビワオオコウモリ

クビワオオコウモリの基本情報

| 和名 | クビワオオコウモリ |

| 分類 | オオコウモリ科オオコウモリ属 |

| 学名 | Pteropus dasymallus |

| 体長 | 17.5~23.0㎝ |

| 体重 | 31.8~66.2g |

| 生息域 | 九州南部からフィリピン北部の島々 |

クビワオオコウモリの生態

温暖な日本の離島を主な生息地としているため、クビワオオコウモリは冬眠せず、一年を通して活動します。

果物や花の蜜を主食とし、種子を広範囲に撒布しているといわれています。

クビワオオコウモリの特徴

クビワオオコウモリは首元に黄色や橙色の首輪状の模様があることからその名が付けられました。

翼を広げると1m近くに達することもあり、全身は黒褐色から茶褐色の長くやわらかい毛で覆われています。

クビワオオコウモリが好む環境

クビワオオコウモリは奄美諸島や沖縄諸島に生息しています。

森林の中でも比較的高い樹木をねぐらとしているのが特徴です。

こちらもCHECK

-

-

絶滅の危機にあるクビワオオコウモリとは?|特徴、生態などを詳しく解説

クビワオオコウモリ(学名:Pteropus dasymallus)は、 九州南部からフィリピン北部まで比較的温暖な地域に生息するコウモリです。 50㎞程度までは海を越えて島間を移動するため、 奄美大島 ...

続きを見る

本州と諸島に生息するコウモリの違いとは?

北海道や本州、四国、九州と諸島に生息するコウモリは、生活環境や食性などが大きく異なります。

繁栄の仕方が違う

本州に生息するコウモリの多くは日本固有種というわけではなく、中国やロシア、モンゴルといったユーラシア大陸にも分布している種が多いです。

気温が下がる冬には冬眠をしたり都市部の環境に対応したりすることで、種の繁栄を続けています。

一方、諸島に生息するコウモリは温暖な気候を好み、八重山諸島や沖縄、小笠原諸島のほかにフィリピンや台湾で生息している品種もいます。

冬眠はせず、亜熱帯の果実や花の蜜を食べることで繁栄しています。

環境が違う

本州は四季が明確な温帯と、北海道の冷帯が主な気候です。

対して、諸島は熱帯に属しており、年間を通して高温多湿な環境のため、日本に生息しているコウモリといっても環境は大きく異なります。

各コウモリを生息地の環境ごとに分けると以下のようになります。

| 気候 | 特徴 | 生息するコウモリ |

| 熱帯 | 年間を通して高温で、雨が多い | ・カグラコウモリ ・ヤマコウモリ ・モモジロコウモリ ・クビワオオコウモリ ・オガサワラオオコウモリ |

| 温帯 | 温暖な気候で、四季の変化がある | ・アブラコウモリ ・ヒナコウモリ ・テングコウモリ ・コテングコウモリ ・オヒキコウモリ ・ヤマコウモリ ・モモジロコウモリ ・クビワコウモリ ・チチブコウモリ ・ニホンウサギコウモリ ・二ホンキクガシラコウモリ ・ユビナガコウモリ |

| 冷帯 | 夏は比較的温暖だが、冬は寒さが厳しい | ・アブラコウモリ ・ヒナコウモリ ・テングコウモリ ・コテングコウモリ ・オヒキコウモリ ・ヤマコウモリ ・モモジロコウモリ ・カグヤコウモリ ・チチブコウモリ ・ニホンウサギコウモリ |

| 寒帯 | 非常に寒冷で、常に氷雪に覆われている | 該当なし |

| 乾燥帯 | 雨が少なく、乾燥している | 該当なし |

食べ物が違う

本州では昆虫類を主食とするココウモリがほとんどを締めており、クモや蛾、チョウ目の幼虫、トンボなどを捕食しています。

対して、諸島のコウモリはオオコウモリが多く、果実や花の蜜を主食としているのが特徴です。

ただし、カグラコウモリ、ヤマコウモリ、モモジロコウモリは熱帯にも生息していますが、ココウモリに分類されるため、本州のコウモリと同様に昆虫を食べています。

生態系が違う

本州のコウモリは、暖かい夏場に出産や哺育などを含めた繁殖活動を行い、冬になると集団で冬眠に入ります。

コウモリは害獣として認識されていることが多いですが、畑や田んぼを荒らす害虫を食べるため、農作物を守る益獣でもあります。

食物連鎖では中位に分類され、フクロウやネコ、ヘビなどのエサになります。

諸島のコウモリは一年を通して気温が安定しているため、基本的に冬眠はしません。

オオコウモリは植物の種子を吐き出しながら食べるため、種子散布や植生維持など生態系で重要な役割を担っています。

また、本州のコウモリと同様にフクロウが最大の天敵とされており、食物連鎖では中位に分類されます。

コウモリが生息する場所とは?

コウモリの生息地は大きく4つのタイプに分類されます。

人間の生活圏近くに棲みついている場合は、糞尿や騒音、感染症やアレルギーといった被害を受けることがあるため注意が必要です。

洞窟

洞窟内は暗く、安定した温度と湿度を保っているためコウモリが暮らすには最適な環境です。

外敵に遭遇するリスクが少なく、コロニー形成にも適しています。

山梨県富士河口湖町にある西湖こうもり穴は夏は適度に涼しく、冬は温暖な気温を保っているため、かつては多くのコウモリが生息していました。

現在は観光地として洞窟の一部を一般開放しています。

一般開放している場所ではコウモリの観測はできないものの、洞窟奥地にはウサギコウモリ、キクガシラコウモリ、コキクガシラコウモリの3種類が生息しています。

大きな木にできた樹洞

大きな木の幹できる大きな空洞を樹洞と呼び、森林だけでなく、神社やお寺の木々でもコウモリが発見されています。

2002年の調査では、北海道、青森県、長野県を中心に樹洞を利用するヤマコウモリやヒナコウモリが見つかりました。

樹洞内は雨風をしのいで安全に過ごせるほか、天敵から身を隠すことも可能ですが、現在は森林伐採が進んでいるため樹洞自体が減少傾向にあります。

今後は、自然林の保全や保護施設の整備などを行い、コウモリの棲み処を残していくことが重要になるでしょう。

橋の下や使われなくなった建物

橋の下や使われなくなった建物、鉄道高架下といった人工構造物もコウモリの棲み処になっています。

いずれも天敵や人間に見つかりづらく、都市部であってもコウモリにとって比較的安全な場所です。

2006年に高知県で行われた調査では、12.4kmにわたる鉄道高架橋において、775匹のアブラコウモリが観測されました。

周辺で見られていたヒナコウモリやヤマコウモリ、オヒキコウモリは確認できなかったため、この地域でこれらの種が鉄道高架橋をねぐらにしている可能性は低いと考えられます。

環境破壊により家屋に棲みつくコウモリも

森林伐採や宅地開発による環境破壊の影響で、棲み処が洞窟や樹洞から家屋に移り変わっている傾向にあります。

家屋では屋根裏や換気口、雨戸の戸袋などの人目につきにくい場所で生活しており、その代表例がアブラコウモリです。

一度棲みつかれると糞尿や騒音、感染症やアレルギーなどに悩まされることがあるため、適切な方法で駆除する必要があります。

家に棲みつくアブラコウモリの特徴と注意点

家屋に棲みつくのはほとんどがアブラコウモリで、1cmほどのすき間があれば壁のひび割れや排気口などから侵入可能です。

周囲にエサ場となる水辺や森林があり、自宅付近を飛び回っていれば棲みつく可能性が高いといえます。

どのような場所に棲みつきやすいのか、どのような被害があるのか、発見したときに避けるべき行動をあらかじめ把握しておきましょう。

住宅の中で棲みつきやすい場所

アブラコウモリが住宅で棲みつきやすいのは以下の場所です。

住宅の中で棲みつきやすい場所

- 屋根裏/軒下

- シャッターや雨戸

- 通気口/排気口/エアコン

- ベランダ/庭

屋根裏/軒下

屋根裏や軒下は静かで暗く、アブラコウモリが好む環境がそろっています。

屋根裏は配線や配管、梁、断熱材などが複雑に入り組み、光が遮られ死角が多くなるため、コウモリが身を潜めやすい空間です。

軒下周辺に黒っぽい糞や壁の黒ずみ、強いアンモニア臭を感じたら、コウモリが潜んでいるサインかもしれません。

シャッターや雨戸

シャッターボックスや雨戸の戸袋には狭く暗い空間があり、巻き取り部やレールのわずかな隙間から侵入してきます。

頻繁に可動することがあまりないため、気づいたら棲みつかれていることが多くあります。

長期間動かしていないシャッターや雨戸がある場合は、確認してみるのが良いです。

通気口/排気口/エアコン

通気口や、排気口、エアコン配管の隙間からもコウモリは侵入してきます。

経年劣化でカバーやネットが外れていると、ダクトやパイプを通じて建物内部まで入り込まれてしまうことがあります。

エアコンは室内機カバーの内部や吹き出し口の奥、配管の取り込み口付近など人目に付きづらい場所が侵入口となります。

ベランダ/庭

ベランダや庭にある室外機の裏や物干し竿の支柱、手すりの隙間などに身を潜めることもあります。

マンションの高層階でも被害報告があるため油断はできません。

夕方以降に黒い影が飛び交う、ベランダに糞が散乱しているといった場合は、周辺に棲みついている可能性があります。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの対策を場所ごとに徹底解説!巣の見た目や家で被害が出やすい箇所のチェック方法

「コウモリが家に住みついたかもしれない」 そのような不安を感じていませんか? 屋根裏や軒下から羽音がしたり、糞のようなものを見つけた場合、 コウモリが巣を作っているサインかもしれません。 コウモリは病 ...

続きを見る

棲みついたコウモリを放置すると受ける被害

コウモリを放置することで、さまざまな二次被害を受けることがあります。

棲みついたコウモリを放置すると受ける被害

- 糞尿の悪臭被害

- 騒音被害

- 病原菌やアレルギーなどの健康被害

- 住宅劣化被害

糞尿の悪臭被害

コウモリの糞尿は強いアンモニア臭を放ち、時間の経過とともに家全体に悪臭が広がります。

通気口やエアコン付近に棲みつかれると室内に臭いが入り込みやすく、大きなストレスを感じながら生活することになるでしょう。

柱や壁にニオイが染みつくと簡単には除去できず、修繕に高額な費用がかかることもあります。

騒音被害

コウモリは夜行性のため、夜間になると「キーキー」という鳴き声や「バサバサ」という羽音を立てて活動します。

屋根裏や軒下に棲みつくと音が反響し、睡眠を妨げる要因になることも。

落ち着いて眠れなくなることで精神的なストレスにもつながり、生活の質を大きく損ねます。

病原菌やアレルギーなどの健康被害

コウモリの糞にはヒストプラズマ菌やサルモネラ菌、レプトスピラ菌といった危険な病原体が含まれています。

空気中に舞い上がった乾燥した糞を吸い込むことで、感染症やアレルギーを発症する恐れがあります。

発症すると、咳や発熱、呼吸困難、下痢など重症化する可能性があるため、乳幼児や高齢者、免疫力の低い人が家族にいる場合は特に注意が必要です。

住宅劣化被害

糞尿が溜まると木材や断熱材が腐食し、住宅トラブルの原因になります。

劣化した場所はシロアリやゴキブリといった害虫を招き、被害が室内全体に広がることも。

被害が拡大すると建材の交換や大規模な修繕が必要になり、多大な費用がかかってしまう事例も少なくありません。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの被害を画像、グラフ付きで解説!対策方法やNG行為とは?

コウモリが家に棲みつくと、糞尿による悪臭や汚染、感染症などさまざまな被害をもたらすことがあります。 早めに対策を取らなければ、被害はどんどんと拡大していくかもしれません。 本記事では、家に棲みつきやす ...

続きを見る

鳥獣保護管理法におけるコウモリの扱い

日本に生息するコウモリは鳥獣保護管理法の対象であり、許可なく捕獲・殺傷することは禁止されています。

違反すると、1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科される可能性があるため、被害が大きくなっても、自力で捕まえることは絶対に避けましょう。

棲みついているコウモリが増えてしまい深刻な被害に悩まされている、または自らでコウモリ駆除をするのが困難と感じた場合は、適切な手順で対応してくれる専門業者へ相談してください。

こちらもCHECK

-

-

なぜコウモリは鳥獣保護管理法の対象?捕獲するのはNG?

「コウモリが家の中や周辺に棲みついて困っている」 「健康被害や建物への影響が心配」といった状況はありませんか? この記事では、鳥獣保護法の基本からコウモリ駆除の具体的な方法、最適な時期や ...

続きを見る

コウモリを見つけたときのNG行為

自身の健康、法律を守れるように、コウモリを見つけた際のNG行為について確認しておきましょう。

コウモリを見つけたときのNG行為

- 素手で触る

- 天井裏などをのぞき込む

- 道具で追い出す

- 捕まえる

素手で触る

コウモリには狂犬病ウイルスやヒストプラズマ菌など病原菌が付着している可能性があります。

弱っていたり死んでいる個体でも感染リスクがあるため、素手で触るのは非常に危険です。

コウモリを見つけても直接は触れず、ゴム手袋などで手を保護したうえで触るか、専門業者に相談しましょう。

天井裏などをのぞき込む

天井裏や換気口などを不用意にのぞき込むと、驚いたコウモリが急に飛び出すことがあり、顔や目に接触して怪我をする危険があります。

さらに、糞尿に含まれるダニや菌を吸い込むことで呼吸器感染症やアレルギーを発症する恐れも。

調査の際には必ず防護服やマスクを着用し、接触や吸引のリスクを避けるようにしましょう。

道具で追い出す

棒やほうきで追い出そうとすると、コウモリが興奮して飛び回り、家具や電化製品を傷つけたり、人に接触して怪我をさせたりする危険があります。

また、狭い場所に逃げ込まれると、かえって駆除が困難になってしまいます。

コウモリを傷つけるリスクもあるため、法的にも危険な行為です。

捕まえる

コウモリを捕まえる行為は鳥獣保護管理法で禁止されており、違反すれば罰則を受ける可能性があります。

また、捕まえようとして、コウモリに噛まれたり引っかれると、感染症にかかるリスクが高まるため非常に危険です。

法律面でも健康面でもリスクが大きいため、自力で捕獲するのは絶対に避けてください。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの糞や尿は危険?

「自宅の壁や庭にコウモリの糞や尿が落ちていて気になる」 「コウモリの糞や尿は健康被害があるのか?」とお悩みではありませんか? コウモリの糞や尿は健康に影響するため、早めの対策が必要です。 本記事は、コ ...

続きを見る

生息地を把握しても駆除は専門業者に頼む方が安心

日本には34種のコウモリが存在し、都市部の家屋から山地、人工構造物、諸島までさまざまな環境に適応して暮らしています。

生息環境が異なることで食べ物や生態系も変わってくるのが大きな特徴です。

しかし、近年では森林伐採や都市化の影響で、洞窟や樹洞といった自然の棲み処が減り、家屋に棲みつくケースが増加しています。

被害の多くはアブラコウモリによるもので、自宅に棲みついてしまった場合の被害は日に日に増していきます。

放置すると悪臭、騒音、健康被害、住宅劣化などさまざまな被害が発生します。

ご自身でコウモリ駆除を試みることもできますが、難しいと判断したら、専門業者へ相談するのも手です。

人間にとって、コウモリは害獣と益獣、どちらの側面も持っています。

生息地や好む環境、生態系などの正しい知識を持ち、適切な距離感で暮らしていくのがお互いにとって最良といえるでしょう。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの正しい駆除方法をプロが徹底解説!放置の危険性や業者の費用相場を紹介

「天井からパタパタ音がする」 「ベランダに黒い糞が落ちていて心配」 こうした違和感は、コウモリが棲みついてるサインかもしれません。 放置すると糞尿による悪臭や健康被害、家の破損につながる恐れがあります ...

続きを見る