掃除や片付けなどの際にコウモリの糞や尿を触ってしまい、不安に思われている方は必見です。

コウモリの糞尿には、感染症やアレルギーの原因となる物質が含まれており、発熱や咳、呼吸困難などの症状に見舞われる可能性があります。

とはいえ、正しい手順で処理を行えば大きな問題はありません。

本記事では、コウモリの糞を触った時の正しい対処法や、コウモリが棲みつきやすい場所の特徴、見つけた際のNG行為、自分でできる対策などを詳しく解説します。

正しい知識を身につけて、落ち着いて行動しましょう。

このような方におすすめ

- 誤ってコウモリの糞や尿を触ってしまい、不安な方

- コウモリの糞尿に触った際の対処法を知りたい方

- コウモリを見つけた際の対処法や再発防止策を知りたい方

コウモリの糞を触ってしまったときの緊急対策方法

コウモリの糞尿には、ダニやカビ、細菌といった有害物質が含まれています。

万が一触ってしまったら、迅速かつ正確に対処することが重要です。

焦らず、次の手順に沿って行動しましょう。

コウモリの糞を触ってしまったときの緊急対策方法

①すぐに手を洗い消毒をする

②服を着替える

③目がかゆいなどの症状が現れた際は病院で検査をする

①すぐに手を洗い消毒をする

触ってしまった手や指を念入りに洗浄します。

指の間や爪の隙間も念入りにこすりましょう。

水だけですませるとウイルスが残る可能性があるため、石けんやハンドソープを使って洗ってください。

洗ったあとは、アルコール消毒液を使って除菌もしましょう。

②服を着替える

手だけでなく、衣服にも糞や尿が付着している可能性があります。

お子さんの場合、糞尿が着いた手で服に触っていたら、注意が必要です。

糞が付着していることが目に見えてわかる際は、処分するのが望ましいです。

捨てずに洗濯する場合はほかの衣類とは分けて、漂白剤を使用してください。

洗濯後はしっかりと乾燥させ、洗濯槽の除菌も行いましょう。

③目がかゆいなどの症状が現れた際は病院で検査をする

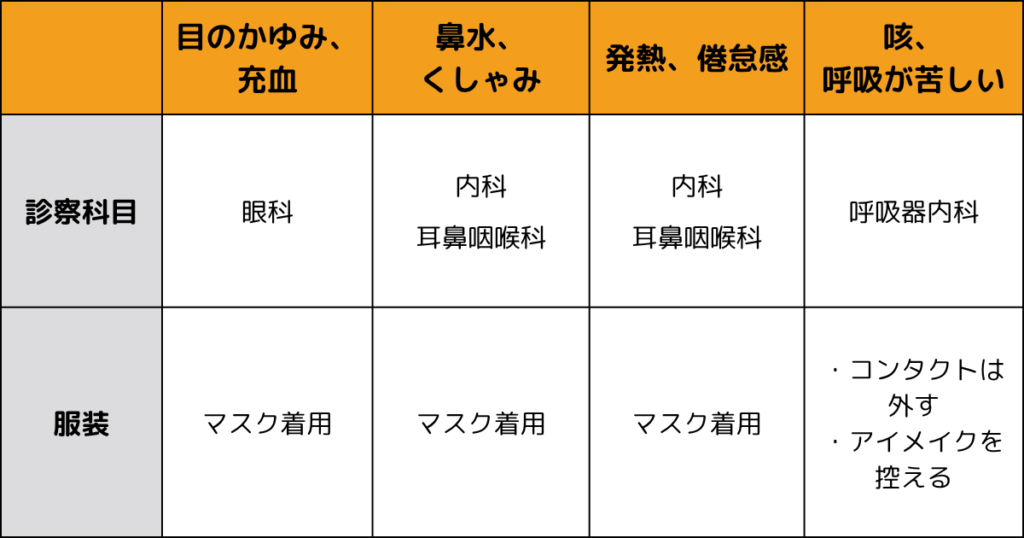

目のかゆみや発熱、咳、倦怠感といった症状が現れた際は、病院で検査を受けましょう。

コウモリの糞尿に含まれる病原菌やウイルスは、粘膜や傷口から人間の体内に入り込むことがあります。

目のかゆみや充血、涙目といった症状が出たときは眼科、発熱や倦怠感などは内科、鼻水やくしゃみは耳鼻咽喉科、咳や呼吸が苦しい場合は呼吸器内科に受診してください。

眼科を受診する際はコンタクトを外し、アイメイクを控えると診察がスムーズになります。

内科や耳鼻咽喉科、呼吸器内科は、周囲の人に感染を広げないようにマスクの着用が推奨されています。

触ったあとに目をこすったり口元を触ったり傷口に触れた場合は、症状が出やすい状態です。

思い当たる節があれば、病院に相談してみることをおすすめします。

参考

コウモリの糞の特徴とは

コウモリの糞にはどんな特徴があるのかを知っておくと、万が一触ってしまっても適切な対処ができます。

形や大きさはネズミの糞とよく似ており、見た目だけで判断するのは難しいです。

家に棲みつくのはアブラコウモリ

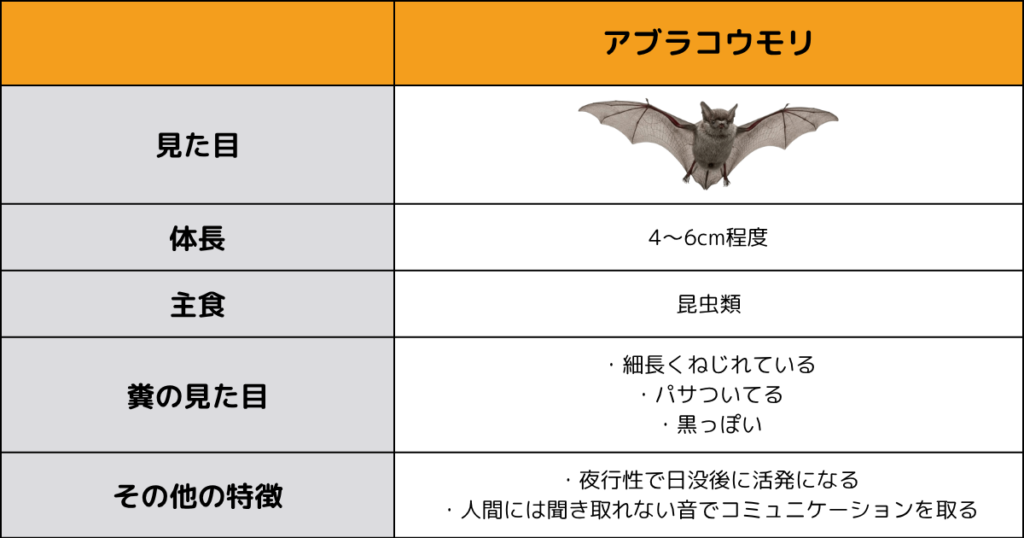

日本の住宅で被害を起こすコウモリは、アブラコウモリ(別名:イエコウモリ)がほとんどです。

体長4〜6cmと小型で、わずか1〜2cmの隙間があれば屋根裏や外壁のひび割れ、換気口などから侵入してきます。

アブラコウモリは昆虫類を主食とするため、昆虫の残骸が混ざった糞尿は強烈なアンモニア臭を発します。

天井裏や換気口周辺は糞が積もりやすく、掃除や片付けの際にうっかり触れてしまうことも珍しくありません。

また、非常に強い帰巣本能を持つのも特徴です。

一度追い出しても、徹底的に隙間を塞がなければ根本的な解決は困難です。

こちらもCHECK

-

-

アブラコウモリの特徴、生体や巣の見分け方、駆除方法を解説

アブラコウモリ(学名:Pipistrellus abramus)はコウモリの中でも、都市部に多く生息しています。 日本に生息するコウモリで唯一、家屋に棲みつくコウモリです。 その習性から、別名をイエコ ...

続きを見る

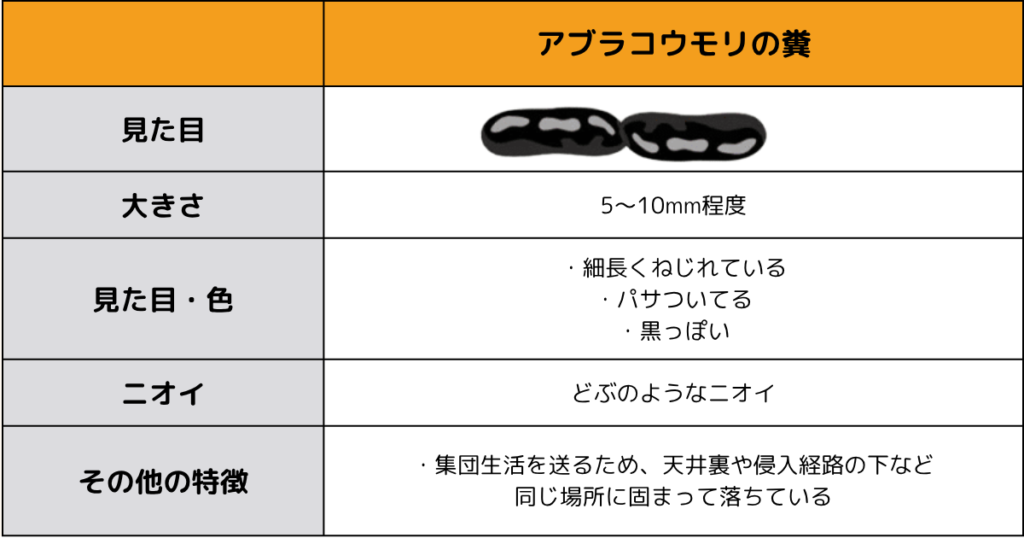

アブラコウモリの糞の大きさ

アブラコウモリの糞の大きさは5〜10mm程度で、やや細長く小ぶりです。

パサパサして崩れやすく、細長くねじれた形状をしています。

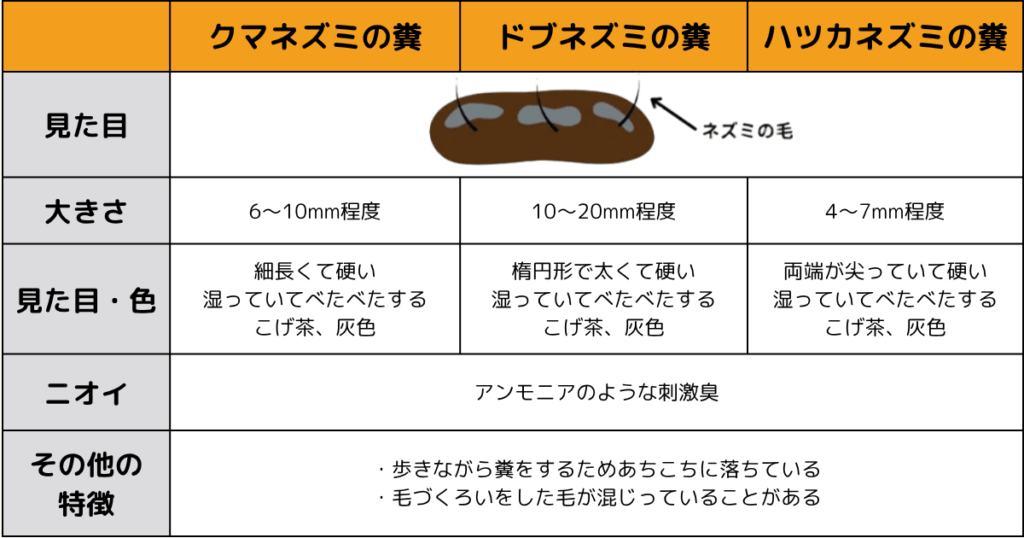

一方、イエネズミの糞は種類によって異なりますが、おおよそ10mm前後とコウモリの糞と比べるとやや大きめです。

ネズミの糞のほうが全体的にやや大きく、湿り気とべたつき、硬さがあるのが特徴です。

アブラコウモリの糞の見た目・色・ニオイ

アブラコウモリの糞は黒っぽく、乾いた質感をしています。

どぶのようなニオイを放ち、昆虫を主食としているため、パサついていて崩れやすい点が特徴です。

ネズミは虫も草もなんでも食べる雑食なので糞にはやや湿り気があり、色はこげ茶色から灰色です。

アンモニアのような強烈な刺激臭を発するのでニオイでも判別しやすいでしょう。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの糞尿をなくす対策とプロに頼むべき理由

「ベランダや屋根裏に黒っぽいフンが落ちている…」「悪臭が気になる…」 そのような状況になっていませんか?実はコウモリのフンかもしれません。 コウモリのフンを放置すると衛生環境が悪化し、病原菌による健康 ...

続きを見る

アブラコウモリの糞とイエネズミ3種類の糞の違い

ここでは日本の住宅で見られるアブラコウモリとイエネズミ3種類の違いを解説します。

アブラコウモリは集団生活を送るため、糞は天井裏や侵入経路の下など同じ場所に固まって落ちていることが多くあります。

糞が一点にまとまっている場合は、コウモリが棲みついているサインかもしれません。

イエネズミの3種は歩きながら糞をするため、コウモリとは異なりあちこちに点在しています。

クマネズミは高い場所を移動するため天井裏や換気扇の周辺、ドブネズミは排水管などから侵入するため水回り、ハツカネズミは物置や倉庫などで見つかりやすいです。

また、毛づくろいをした際に毛を体内に取り込むので、糞にも毛が混じっていることがあります。

こちらもCHECK

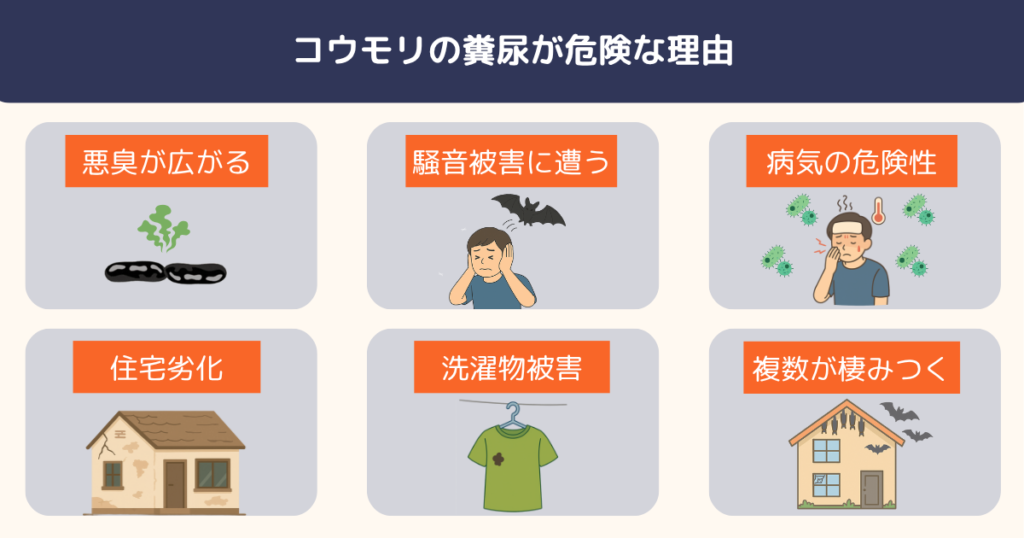

コウモリの糞尿が危険な理由

コウモリの糞尿は、健康被害や悪臭などの原因となります。

周辺にコウモリが棲みついている可能性があり、そのまま放置しておくのは危険です。

ここでは、コウモリの糞尿がもたらす被害やリスクについて解説します。

コウモリの糞尿を放置すると危険な理由

・糞尿の悪臭が家に広がるため

・騒音被害に遭うため

・病原菌やアレルギーなどの危険性があるため

・住宅が劣化する恐れがあるため

・洗濯物に被害が及ぶため

・複数のコウモリが棲みついている可能性があるため

糞尿の悪臭が家に広がるため

コウモリの糞尿は強烈なアンモニア臭を放ち、蓄積することで周囲に悪臭を漂わせます。

ニオイは壁や断熱材に染み込むほか、換気口やエアコンを経由して室内に流れ込むこともあります。

放置すると悪臭が取れづらくなり、大掛かりな清掃や修繕が必要になることも。

ストレスの原因となり、日常生活に支障をきたすことにもなりかねません。

騒音被害に遭うため

夜行性のコウモリは、夜になると屋根裏や軒下で活発に動き回り、「キーキー」という鳴き声や 「バサバサ」という羽音を発します。

軒下は反響して室内まで響くことがあるほか、夜間に活動するため睡眠の妨げになるかもしれません。

コウモリが複数棲みついていると騒音は大きくなり、日々の生活のストレスになります。

病原菌やアレルギーなどの危険性があるため

コウモリの糞尿には、ヒストプラズマ菌やサルモネラ菌、レプトスピラ菌といった病原菌が含まれています。

乾燥した糞が舞い上がることで吸い込んでしまい、感染症やアレルギーにかかる恐れがあります。

発熱や咳、倦怠感、腹痛、呼吸困難といった重篤な症状が出ることもあるため、乳幼児や高齢者、免疫力が低下している人がいる家庭では、とくに注意が必要です。

住宅が劣化する恐れがあるため

コウモリの糞尿が長期間たまると、木材や断熱材が腐食し、屋根裏の劣化や配線トラブルなどの二次被害を引き起こします。

シロアリやゴキブリなどの害虫が発生する原因にもなり、被害が広がると大規模な修繕が必要になるかもしれません。

住宅の構造へ深刻な影響が出る前に、早期に対策を行うことが重要です。

洗濯物に被害が及ぶため

コウモリの糞尿が洗濯物に付着すると、悪臭やシミの原因となり、衛生面の観点から衣類が着られなくなる恐れがあります。

アブラコウモリは夜行性のため、ベランダや物干し竿付近に糞を落としやすく、気づかずに汚れた洗濯物を取り込んでしまうことも考えられるでしょう。

糞尿にはアンモニア成分が含まれており、ニオイは簡単には落ちません。

参考

こちらもCHECK

-

-

コウモリの糞や尿は危険?

「自宅の壁や庭にコウモリの糞や尿が落ちていて気になる」 「コウモリの糞や尿は健康被害があるのか?」とお悩みではありませんか? コウモリの糞や尿は健康に影響するため、早めの対策が必要です。 本記事は、コ ...

続きを見る

複数のコウモリが棲みついている可能性があるため

糞尿があるということは、周囲にコウモリが棲みついている可能性もあります。

ただし、コウモリは高い社会性を持ち合わせているので、単独ではなく数匹~数十匹の群れで行動することが一般的です。

屋根裏や換気口などに潜んでいるのが一匹だったとしても、近くに仲間がいるかもしれません。

気づいたときには、すでに複数で棲みついている可能性が考えられるため注意が必要です。

糞尿はコウモリが家に棲みついているサインかも?

コウモリの糞尿を見つけたり、触ってしまった場合、周囲にコウモリが棲みついている可能性が非常に高いと考えられます。

コウモリは集団で生活しているため、たとえ一匹しか見かけていなくても、実際には複数が潜んでいるケースがほとんどです。

ここでは、コウモリの習性や特徴、家に棲みつきやすい種類を解説します。

糞尿を見かけたら、コウモリが棲みついているかも

自宅のベランダや天井裏、換気口の周辺などでコウモリの糞尿を見つけた場合、すでに複数の個体が家に侵入している可能性があります。

コウモリは高い社会性を持ち、集団で行動する害獣です。

天井裏や外壁の隙間に数十匹、数百匹規模で潜んでいることが考えられ、

糞尿があるということは数多くのコウモリが棲みついているサインでもあります。

健康被害や建物へのダメージが広がる前に早急な対策が必要です。

コウモリは鳥のように巣を作らない

コウモリは鳥のように枝や草を集めて巣を作ることはありません。

同じ場所に長くとどまり続けることで糞や体毛が堆積した結果、巣と呼ばれるものになります。

屋根裏や換気口の奥、戸袋の内部といった普段は目が届きにくい場所に棲みついていると、糞尿による悪臭や騒音といった実害が出るまで気づかないことが多いのです。

コウモリは夜行性なため複数棲みついていても気づきにくい

コウモリは夜行性のため、日没後の17〜19時頃に活動を開始し、夜明け前の4〜5時頃に家へ戻ってくる生活サイクルを送っています。

昼間は身を潜めて動かず、外に出ていくことが少ないので、家に棲みついていても気づきにくいです。

さらに、コウモリ同士は人間には聞き取れない超音波でコミュニケーションをとっているため、羽音で存在に気づくこともあります。

コウモリが棲みつきやすい環境は?

自宅やベランダで コウモリの糞を見つけた場合、その場所がコウモリにとって棲みつきやすい環境になっているサインかもしれません。

気温や周辺環境などでコウモリにとって快適かどうかが変わってきます。

以下の条件に自宅周辺が当てはまっていないかチェックしてみましょう。

暗くて暖かい

コウモリは光を嫌う夜行性であり、薄暗くて暖かい場所を好む傾向にあります。

屋根裏や軒下、床下のように直射日光が入らず、熱がこもりやすい場所はコウモリにとって快適な環境です。

こうした場所で糞を見かけたら、すでに棲みついている可能性が高いでしょう。

断熱性や気密性の高い新しい住宅であっても、条件に該当すれば棲みつかれる可能性があるため、築年数に関係なく注意が必要です。

エサになる虫がいる

コウモリは昆虫を主食としているため、虫が多ければ絶好のエサ場です。

玄関灯や庭の照明に集まる虫を追って飛来し、そのまま近くに棲みつくケースもよくあります。

生ゴミ置き場や庭木、植え込み付近は虫が発生しやすく、コウモリが集まりやすいポイントです。

照明の周辺や庭の植え込み付近で糞が見つかることも多くあります。

侵入経路や隙間がある

アブラコウモリは非常に小型で、1cm程度の隙間があれば侵入可能です。

外壁のひび割れや換気口、屋根瓦のすき間などが侵入口になります。

建物の経年劣化によって複数の隙間が生じることも、コウモリが侵入する原因です。

隙間やひび割れがないか確認するなど、定期的な点検が欠かせません。

河川や農地、池などの自然環境が豊富

自宅周辺に自然が多い地域は、エサとなる昆虫が多いためコウモリにとって理想的な環境が整っています。

河川や池、農地は、蚊やユスリカなどの水生昆虫や、作物に集まる害虫が発生しやすい場所です。

雑木林や公園近くの住宅も同様に昆虫が発生しやすいため、コウモリが集まりやすい環境といえます。

人の出入りが少ない

物置や倉庫、使用頻度の低い部屋、屋根裏など人が立ち入ることが少ない場所は、コウモリにとって安心できる棲み処になります。

長期間使われていない建物で気づかないうちにコウモリが棲みつき、大量の糞が堆積しているケースもあります。

人の出入りが少ない場所であっても、定期的な清掃や換気、点検を行うことが大切です。

コウモリが棲みつきやすい場所と特徴

家の外壁やベランダ、軒下などで糞を見つけたら、近くにコウモリが潜んでいる可能性があります。

ここではコウモリが棲みつきやすい代表的な場所とその特徴を紹介するので、気になる場所があればチェックしてみましょう。

軒下

軒下は雨風を避けられるうえに薄暗く、人目も届きにくいため、コウモリにとって身を隠しやすい絶好の場所です。

屋根と外壁の継ぎ目のわずかなすき間から内部へ入り込み、天井裏まで被害が広がることもあります。

黒い糞や壁の黒ずみ、強いアンモニア臭があれば、すでに棲みついている可能性が高いです。

屋根裏

-1024x538.jpg)

暗く静かで、人の気配も少ない屋根裏部分は、コウモリにとって格好の棲み処です。

配線や梁、断熱材が入り組んで死角が多く、一度入り込まれると長く身を潜めやすい場所でもあります。

天井板や断熱材に黒い糞やシミが付いている、屋根裏から羽音や「キーキー」という鳴き声が聞こえるなどの事象があれば、屋根裏にコウモリが潜んでいるサインです。

点検時はコウモリの糞尿を吸わないようにマスクや防護服を着用してください。

ただし、コウモリが突然飛び出してくる可能性があり危険なので、コウモリ駆除業者に依頼するのが安全です。

通気口/換気口/排気口

通気口や換気口、排気口は外部とつながっているため、コウモリの侵入経路になりやすい場所です。

カバーの劣化やネット破れなどがあると、そのわずかな隙間から奥へと侵入し、ダクトやパイプを伝って家の中へ移動します。

通気口まわりに糞が落ちている、換気口から羽音や鳴き声が聞こえる場合は、コウモリが潜んでいる可能性があります。

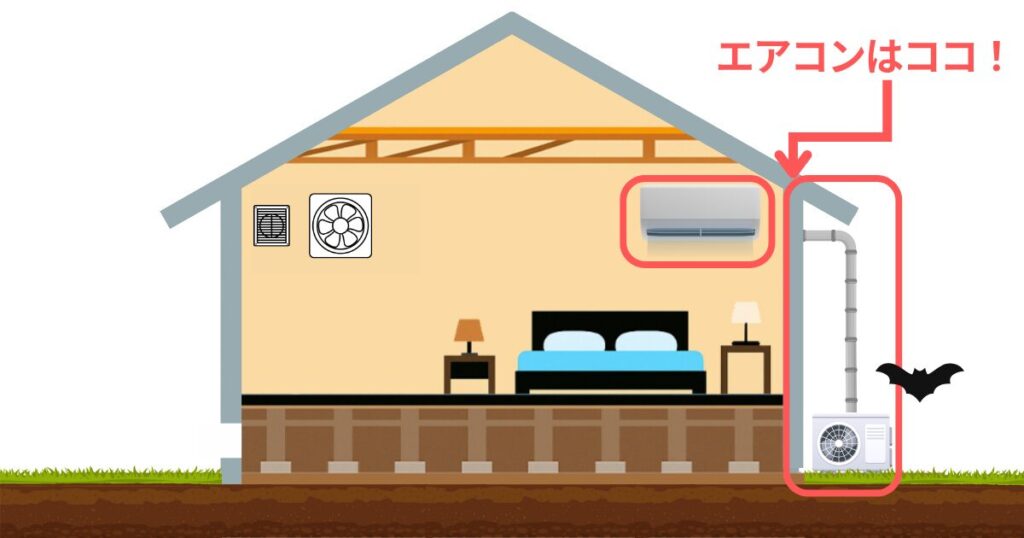

エアコン

エアコンは室内機と室外機がつながっており、本体内部や配管周りの取り込み口にできたすき間が侵入口になりやすい構造です。

室外機の裏や配管カバーの奥は人目が届きにくく、コウモリが隠れやすい環境がそろっています。

エアコン周辺に黒い糞が落ちている、内部から羽音が聞こえるといった場合は要注意です。

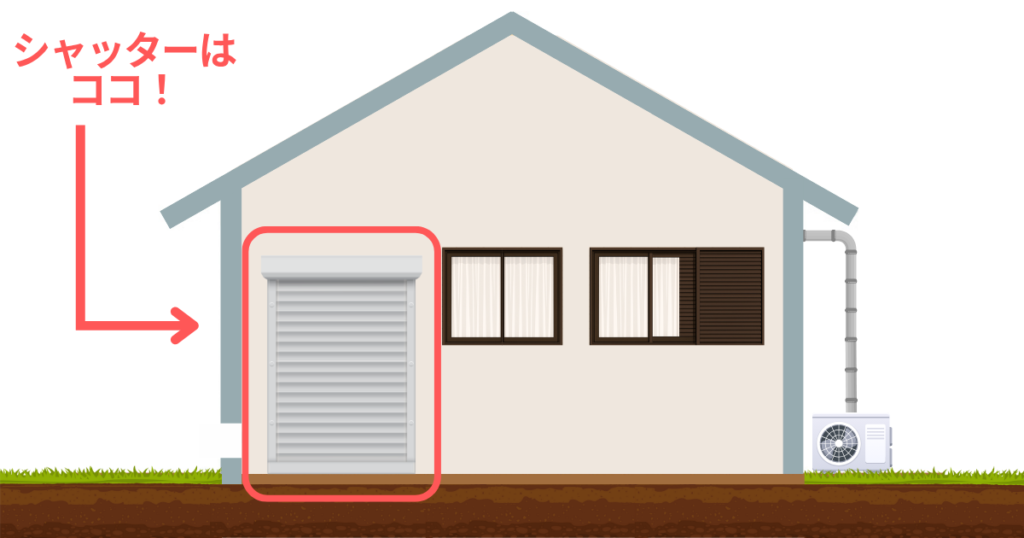

シャッター

シャッターボックスの巻き取り部分やガイドレール部分には約1cmのすき間があり、そこからコウモリが侵入することがあります。

内部は暗くて空洞になっており、使用頻度が低いと気づきにくいため、隠れ場所として最適です。

シャッター付近に糞が散らばっている、開閉時に異音がする、ボックス内から羽音がするといったサインがあれば棲みついている可能性があります。

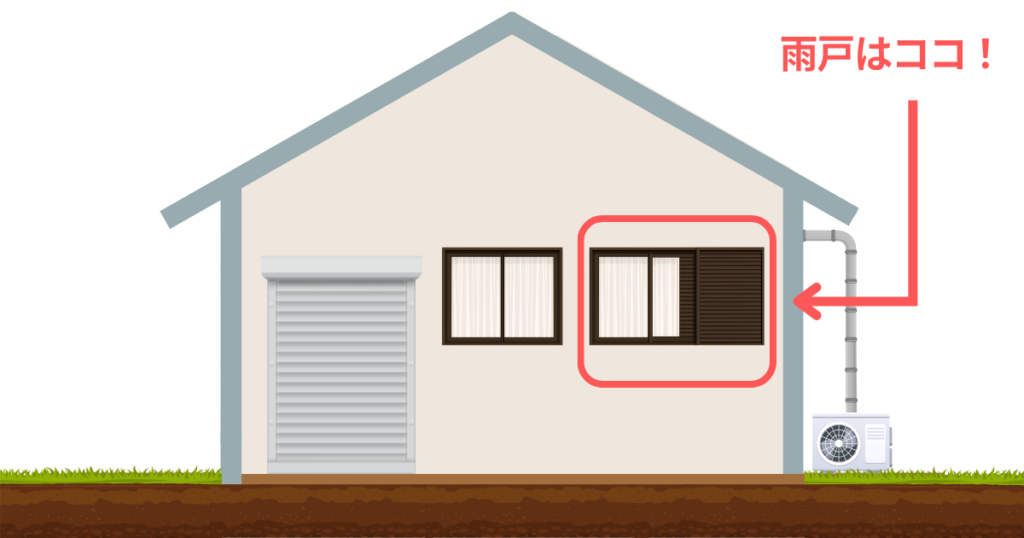

雨戸

雨戸の戸袋内は外からは見えにくく、静かで暗い環境のためコウモリが入り込みやすい場所です。

開閉が少ない雨戸では、棲みつかれても長期間気づかないことがあります。

戸袋の内部に黒い糞が溜まっている、周辺から異臭がする、動かすと羽音がする際は要注意です。

しばらく動かしていない雨戸があれば、確認してみることをおすすめします。

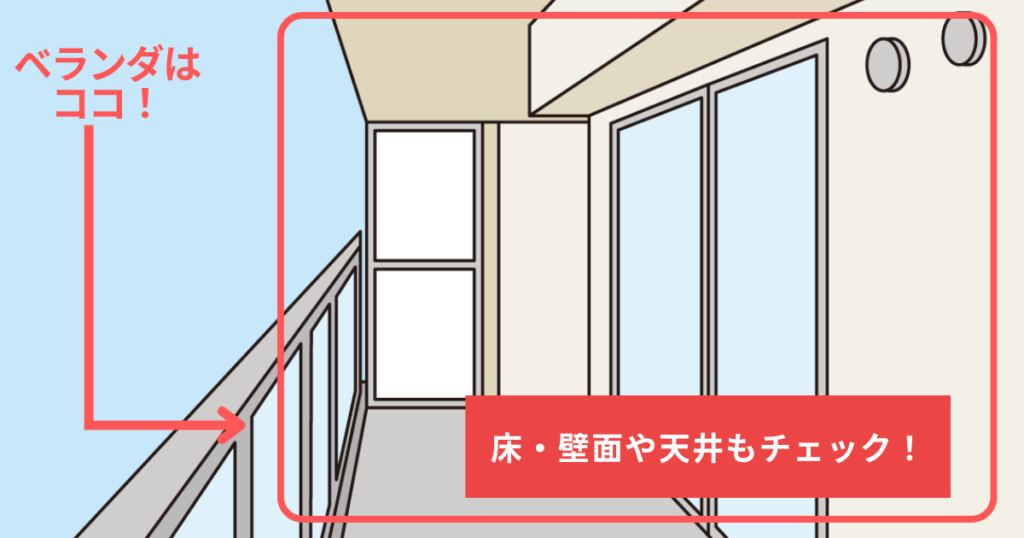

ベランダ

ベランダの室外機や手すりのすき間などは、コウモリがナイトルーストとして利用することが多い場所です。

ベランダに黒い糞が点々と落ちている、異臭がする、夕方に黒い影が飛び回っているといった事象があればコウモリが近くに潜んでいるかもしれません。

高層階でも被害は報告されているため、マンションの上層部に住んでいる方も油断はできません。

ナイトルーストとは

コウモリが夜間活動中に休憩する場所です。家に棲みついていなくても、糞尿や騒音といった被害を受ける可能性があります。外壁や軒下、ベランダなどがナイトルーストになりやすい場所です。

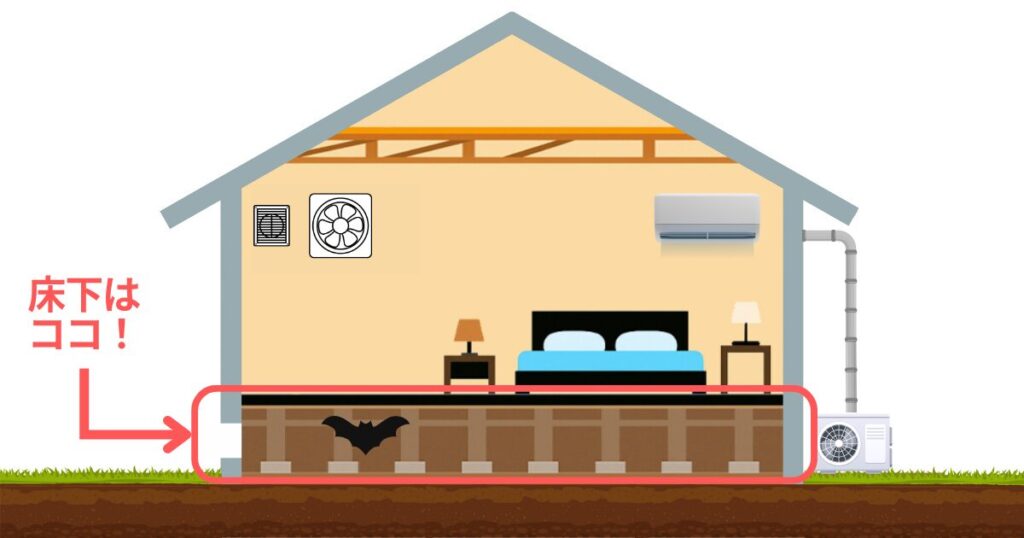

床下

床下は光が届かず、通気性や湿気対策のために空間が設けられているほか、人がほとんど入らない構造のため、コウモリにとって理想的な隠れ場所です。

床下通気口や配管のわずかな隙間から侵入し、建物の基礎部分に棲みつきます。

糞が落ちていたり床下から羽音や鳴き声が聞こえたりする場合は、注意が必要です。

ただし、柱や配管、基礎部分などが複雑に入り組んでいるため、点検はプロのコウモリ駆除業者に依頼することをおすすめします。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの対策を場所ごとに徹底解説!巣の見た目や家で被害が出やすい箇所のチェック方法

「コウモリが家に住みついたかもしれない」 そのような不安を感じていませんか? 屋根裏や軒下から羽音がしたり、糞のようなものを見つけた場合、 コウモリが巣を作っているサインかもしれません。 コウモリは病 ...

続きを見る

コウモリを見つけたときのNG行為

コウモリの糞尿を触ってしまった場合、近くにコウモリがいる、あるいはすでに棲みついている可能性が高いです。

コウモリを見つけた際に誤った対処をすると、健康リスクの拡大、感染症、怪我、さらには法律違反につながる恐れがあるため、NG行為を知っておきましょう。

コウモリを見つけたときのNG行為

・素手で触る

・天井裏などをのぞき込む

・捕まえる

・道具で追い出す

素手で触る

糞尿と同様に、コウモリの身体もヒストプラズマ症やレプトスピラ症、狂犬病ウイルスといった感染症のリスクがあります。

弱っている、動かない、といった状況でも素手で触るのは危険です。

もし触れてしまった場合は、すぐに石鹸で手を洗い、必要に応じて医療機関を受診しましょう。

天井裏などをのぞき込む

天井裏や換気口を不用意にのぞき込むと、舞い上がった糞を吸い込んでしまう可能性があります。

驚いたコウモリが突然飛び出し、目や顔に接触して感染症や怪我を負うリスクも考えられるため非常に危険です。

のぞき込む際は防護服やマスク、ゴーグルを着用して自分の身を守るようにしましょう。

捕まえる

コウモリを捕まえる行為は、鳥獣保護管理法により禁止されています。

違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

無理に捕まえようとすると噛まれたり引っかかれたりして、病原菌やウイルスに感染してしまうかもしれません。

糞尿を触ってしまった場所にコウモリが潜んでいると考えても捕獲行為は絶対に避け、適切な方法で追い出すか駆除業者に依頼するようにしましょう。

道具で追い出す

棒やほうき、スリッパなどを使って追い出すと、以下の危険が生じます。

メモ

・コウモリを傷つけてしまう

・コウモリが室内を飛び回り、家具・家電を破損させる

・奥の隙間に入り込み、さらに駆除が困難になる

・追い出す際に糞を撒き散らし、病原菌が空気中に拡散する

道具を使って無理に追い出す行為は、コウモリを興奮状態にする恐れがあります。

人に向かって飛んでくることもあるので、安全のためにも控えてください。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが持つ寄生虫や感染症とは?危険な病気から身を守るための方法

「コウモリによる感染症や病気が心配…」「最近身体がかゆくて、寄生虫のせい?」 このような不安を抱えている方は少なくありません。 コウモリによる感染症は人にうつる可能性があり、発症すれば健康を脅かすなど ...

続きを見る

鳥獣保護管理法におけるコウモリの扱い

日本に生息するコウモリは鳥獣保護管理法により保護されており、自分で捕まえたり処分したりすることは法律で禁止されています。

許可なく捕獲・殺傷してしまうと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

糞尿を見つけたり触ってしまったりしたら、近くにコウモリが棲みついている可能性が高いため、コウモリ駆除業者に相談することが安全です。

法令に沿った方法で駆除してくれるほか、ご自身がコウモリに触れることもないため精神的な負担も軽減できます。

こちらもCHECK

-

-

なぜコウモリは鳥獣保護管理法の対象?捕獲するのはNG?

「コウモリが家の中や周辺に棲みついて困っている」 「健康被害や建物への影響が心配」といった状況はありませんか? この記事では、鳥獣保護法の基本からコウモリ駆除の具体的な方法、最適な時期や ...

続きを見る

自宅でできるコウモリ対策

コウモリの糞尿を触ってしまった場合、すでに家のどこかにコウモリが棲みついている可能性があります。

放置すると被害が拡大するため、早急に解決するのが良いです。

自宅でできるコウモリ対策を紹介するので、被害にお困りの方は参考にしてください。

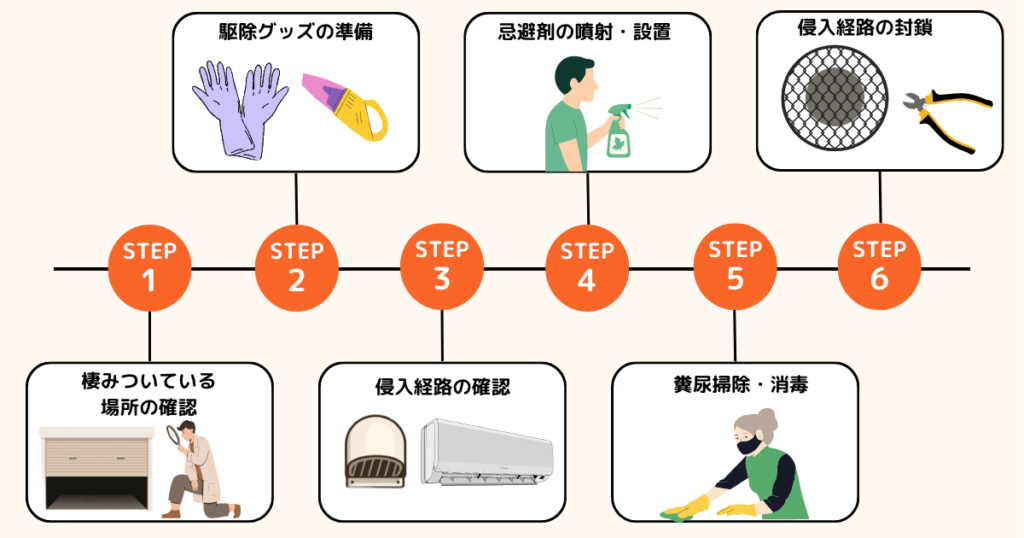

自宅でできるコウモリ対策

①棲みついている場所の確認

②駆除グッズの準備

③侵入経路の確認

④忌避剤の使用

⑤糞尿掃除・消毒

⑥侵入経路の封鎖

①棲みついている場所の確認

糞尿が落ちていた場所を中心に、コウモリが棲みついていそうな箇所を確認します。

軒下や換気口、ベランダ、雨戸の戸袋、エアコン周辺、シャッターボックスといった場所を中心にチェックしてください。

糞や黒っぽい汚れがある、羽音や鳴き声が聞こえるといったサインがあれば、周辺にコウモリがいる可能性が高いといえます。

1㎝程度の狭い隙間からも入り込まれることがあるので、隅々まで調査しましょう。

屋根裏・床下の場合はプロに任せるのがおすすめ

屋根裏や床下での作業は、落下リスクや舞い上がった糞を吸い込むことによる感染症の危険性が大幅に上がります。

構造が複雑で狭くて不安定な場所なので、素人では確認も追い出しも困難です。

自ら作業するのは避けて、プロの駆除業者に依頼してください。

②駆除グッズの準備

適切なコウモリ対策を行うために、以下の駆除グッズを用意します。

糞尿に直接触れることがないように、ゴム手袋や作業着の装着は必須です。

ほかにも、侵入口を塞ぐ金網やパンチングメタルなどの準備も進めましょう。

③侵入経路の確認

糞尿が落ちていた場所の周辺を中心に、侵入経路を確認します。

外壁のひびや軒下の継ぎ目、換気口、雨戸、シャッターのすき間などが侵入口になりやすい場所です。

付近に糞や尿跡、体毛、黒ずみがある場所は、すでにコウモリが出入りしている可能性があります。

活動が活発になる夕方から夜間にかけて重点的にチェックするとよいでしょう。

④忌避剤の使用

コウモリの嫌うハッカ油を含んだ忌避剤を使い、直接触れずに追い出します。

ノズルが長いスプレータイプの忌避剤は、最大で6m先まで届くため、換気口の奥や雨戸の隙間といった手が届かない部分に有効です。

多くの忌避剤は天然成分を使用しているため、人体への影響も少なくてすみます。

強い刺激臭を苦手とする方や、子ども、ペットがいる家庭でも安心です。

⑤糞尿掃除・消毒

コウモリを追い出したら、棲みついていた場所の清掃や消毒を行います。

感染症やアレルギーのリスクを抑えるために、手袋やマスク、ゴーグルを装着して以下の手順で掃除してください。

メモ

①乾燥した糞が舞い上がらないように消毒液で糞を湿らせる

②床や壁などを雑巾でふき取る

③アルコールや消毒スプレーで殺菌

④使用した道具は廃棄する

⑤手洗いうがいをする

⑥侵入経路の封鎖

再侵入されないようにすき間を封鎖します。

外壁のひびにはコーキング材やパテ、換気口や通気口には金網やパンチングメタルを取り付けるのが有効です。

ただし、内部にコウモリがいなくなったことを確認してから作業を行いましょう。

コウモリは帰巣本能が強いため、封鎖が遅れると再侵入の可能性が高まります。

追い出し後すぐに作業するようにしましょう。

こちらもCHECK

-

-

家庭でできるコウモリ駆除対策!おすすめグッズと場所別にできること

夜になると屋根裏やベランダからコウモリの羽音が聞こえたり、糞尿による悪臭に悩まされたりしていませんか。 「家庭でできるコウモリ対策があれば知りたい」「なるべくお金をかけずに対処したい」 そのように思っ ...

続きを見る

糞尿を触ってしまったらプロに駆除依頼をするのがおすすめ

コウモリの糞尿には感染症やアレルギーの原因となる物質が含まれているほか、悪臭や騒音、住宅の劣化の原因にもなります。

万が一触れてしまったらすぐに手洗い消毒を行い、体調に不安があれば医療機関を受診してください。

糞尿が住宅周辺にあるということは、近くにコウモリが棲みついているサインです。

一匹ではなくコウモリが集団を形成している、屋根裏や床下といった危険な場所に棲みつくことも多く、放置をすると被害が拡大する恐れがあります。

被害が深刻化すると修繕費用も高くなるため、糞尿を見つけた段階で、早めにプロの駆除業者へ相談することをおすすめします。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの正しい駆除方法をプロが徹底解説!放置の危険性や業者の費用相場を紹介

「天井からパタパタ音がする」 「ベランダに黒い糞が落ちていて心配」 こうした違和感は、コウモリが棲みついてるサインかもしれません。 放置すると糞尿による悪臭や健康被害、家の破損につながる恐れがあります ...

続きを見る