「夜中に換気扇から奇妙な音がする…」「通気口や排気口のあたりで黒い影を見かける…」

もしかすると、コウモリが棲みついているかもしれません。

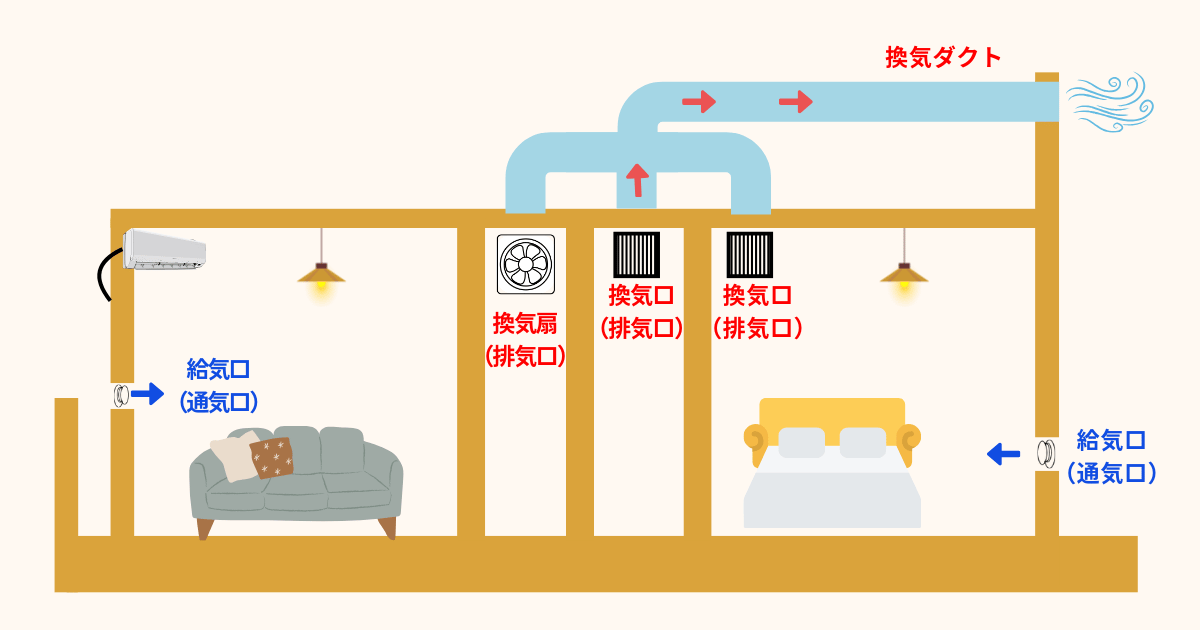

コウモリが家の中へ侵入しやすい場所のひとつが、通気口や換気扇、排気口です。

そのまま放置すると、悪臭やフンによる衛生被害が広がり、

子どもの健康へのリスクや建物の劣化が進んでしまう恐れがあります。

本記事では、なぜコウモリは通気口・換気扇・排気口に住み着きやすいのか。

理由と具体的な追い出し方法、侵入経路の塞ぎ方、再来の予防対策を解説します。

このような方におすすめ

- 通気口や換気扇にコウモリが棲みついてしまっている方

- 通気口や換気扇からコウモリを追い出したい方

- コウモリが再び寄り付かないようにしたい方

換気扇や通気口、排気口にコウモリがいるかチェック

まずは、換気扇や通気口、排気口にコウモリがいるか確認しましょう。

換気扇や通気口、排気口の周辺に「黒っぽい糞尿」が落ちていたり、「鳴き声」や「羽音」が聞こえたりする場合、コウモリが棲みついている可能性があります。

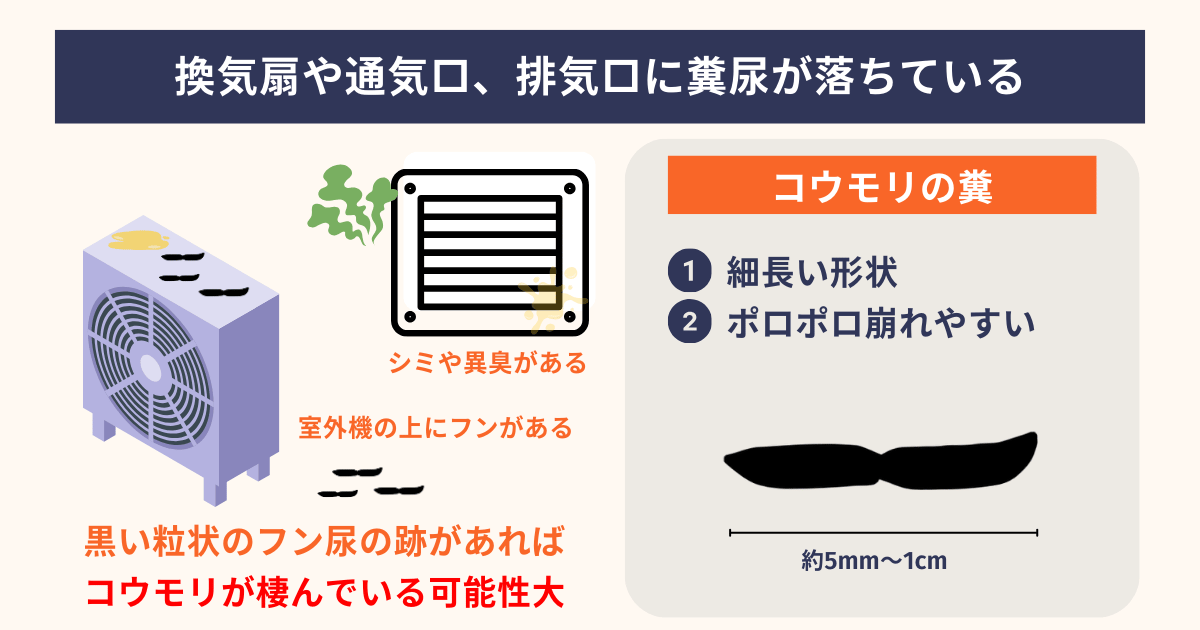

換気扇や通気口、排気口に糞尿が落ちている

換気扇・通気口・排気口の下に黒っぽいフンが落ちている場合は、コウモリ被害の可能性が高く、細長くて乾燥するとボロボロ崩れやすい黒褐色の小さな粒が特徴です。

チェックポイント

- 通気口や換気扇の下に黒い粒状の汚れがないか

- 壁や床にシミのような尿の跡がついていないか

- においが強くなっていないか

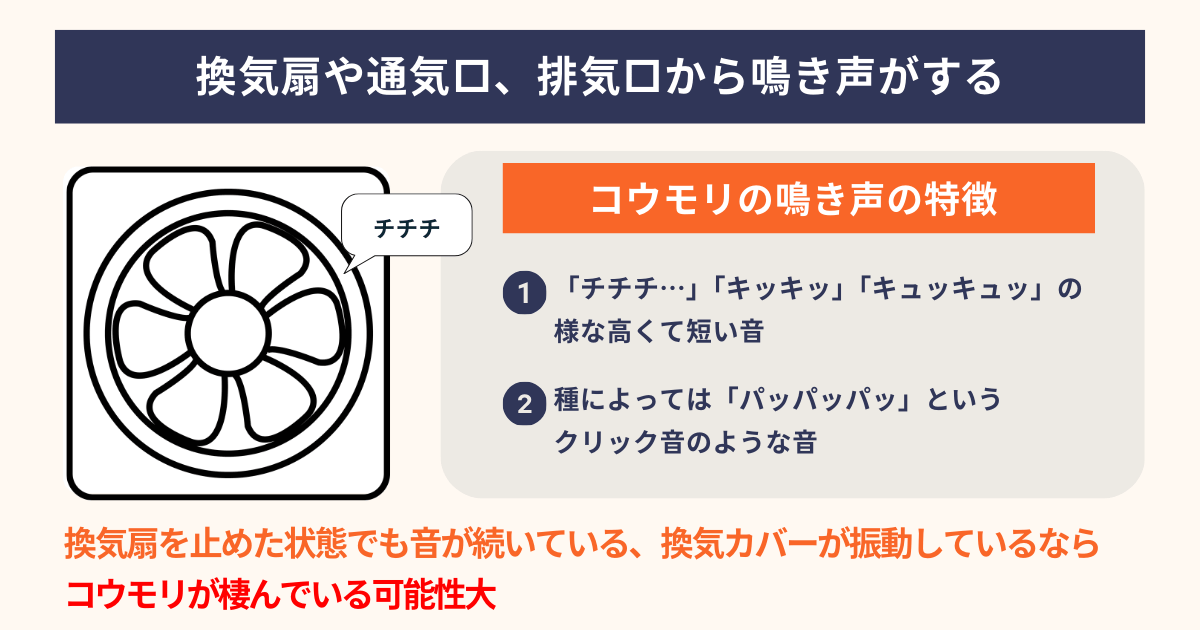

換気扇や通気口、排気口から鳴き声がする

最初はコウモリだと気づかない方も多いですが、夜間や早朝、通気口や換気扇周辺から「チーチー」「キュッキュッ」といった高めの鳴き声が聞こえる場合、自宅にコウモリが潜んでいるサインかもしれません。

チェックポイント

- 換気扇を止めた状態でも音が続いている

- 金属製の排気口や換気カバーがわずかに振動している

鳴き声は壁の中に反響して聞こえることもあるため、どこから聞こえるのかわからないけど高音がするという違和感も見逃さないようにしましょう。

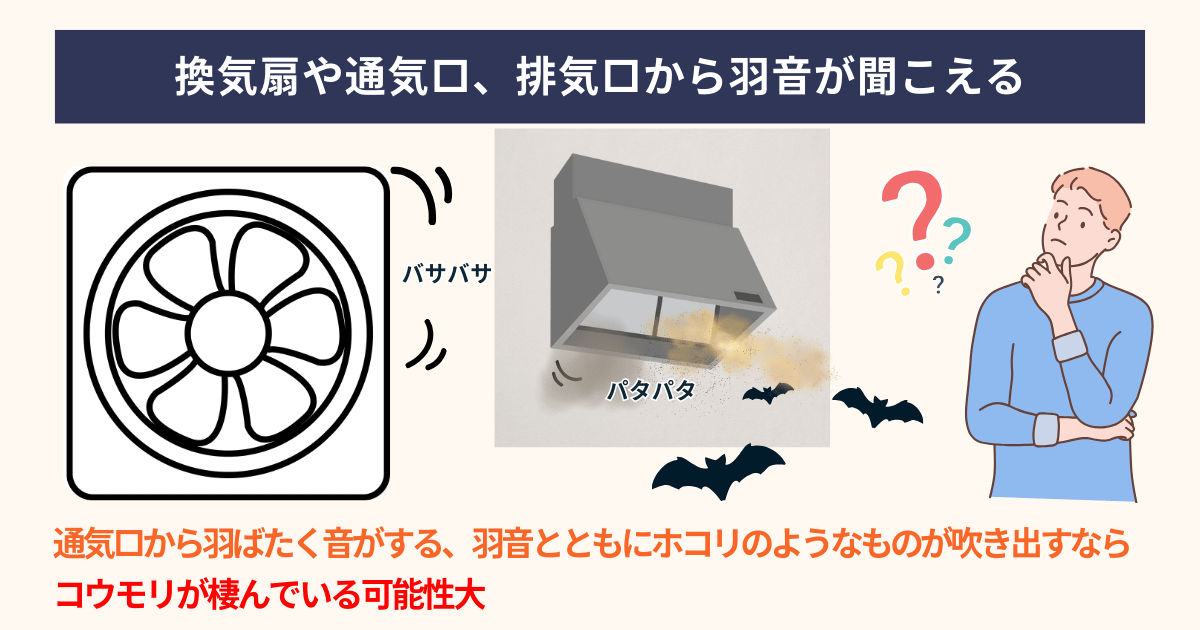

換気扇や通気口、排気口から羽音が聞こえる

夜になると、「バサバサ」「パタパタ」といった羽ばたき音が通気口や換気扇まわりから聞こえる場合、コウモリの羽音である可能性があります。

チェックポイント

- 外から帰ってきたときに、通気口から羽ばたく音がする

- 室内の換気扇の奥から不定期に「バサッ」と音が聞こえる

- 羽音とともにホコリのようなものが吹き出すことがある

コウモリの羽音は、音だけでなく振動として感じることもあるため、換気扇がガタついているように見えるときは内部を注意深く観察しましょう。

コウモリは暗くて狭い場所を好むため、家屋の外壁や屋根とつながる換気口や排気口は絶好の住処になりやすいです。

通気口周辺を確認し、フンや音などが聞こえないか確認しましょう。

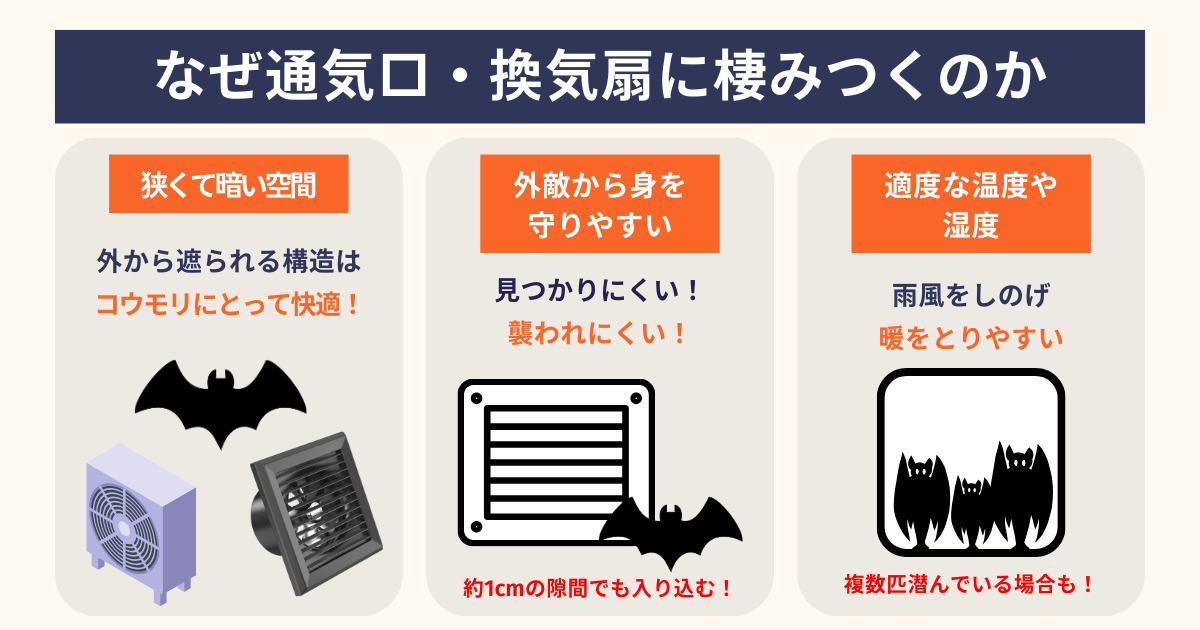

なぜ通気口・換気扇に棲みつくのか

コウモリが通気口や換気扇に棲みつきやすいのは、構造や環境がコウモリにとって快適だからです。

以下の3つの理由が大きな要因とされています。

狭くて暗い空間

コウモリはもともと洞窟など暗くて静かな場所を好みます。

通気口や換気扇の内部は、外からの視界を遮る構造になっており、自然光が入りづらいため、コウモリが「安全に休める場所」として選びやすくなっています。

外敵から身を守りやすい

通気口や換気扇は人間や動物の手が届きにくく、奥まった構造になっていることが多いです。

そのため、コウモリにとっては「見つかりにくい・襲われにくい」安心な隠れ家として適しています。

適度な温度や湿度

外の冷気や雨風を防ぎつつ、屋内の暖気や湿気がほんのり伝わるような構造は、寒さに弱いコウモリにとって過ごしやすい環境です。

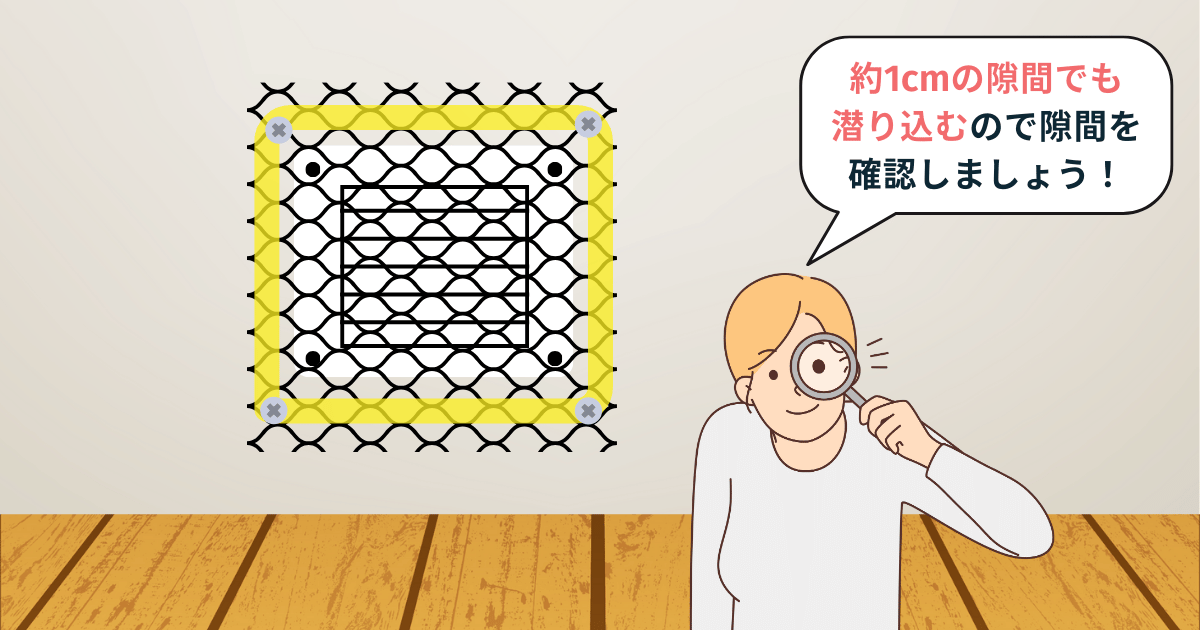

見た目には気づかない1cmほどの隙間でも、コウモリは簡単に侵入できるため、油断は禁物です。

定期的に通気口や換気扇まわりを点検し、隙間や異臭、フンなどの兆候がないかチェックしておきましょう。

コウモリが好む4つの環境

コウモリは、生活環境と食料環境が整った場所を好んで棲みつく生き物です。

なかでも4つの条件がそろっていると、被害に遭いやすくなるため注意が必要です。

暗くて暖かい

日光が入りにくい空間は、コウモリにとって理想的な隠れ家です。

家屋の暖気がこもりやすい場所は冬場でも過ごしやすく、棲みつきやすい原因になります。

エサになる虫がいる

コウモリは夜間に飛び回り、蚊や蛾、小さな甲虫などを捕食します。

家屋の周辺に街灯や公園、草木が多いと、虫が集まりやすいためコウモリが棲みつくリスクが高まります。

侵入経路、隙間がある

わずか1cmほどの隙間があれば、コウモリは屋内に潜り込めます。

換気扇や通気口など、目に見えない小さな隙間や構造上のくぼみも要注意です。

河川や農地、池などの自然環境が豊富

水辺や農地は昆虫が発生しやすく、コウモリの餌場として魅力的です。

近くに川や田畑、池などがある地域では、家屋に侵入してくる可能性が一段と高まるでしょう。

参考

こちらもCHECK

-

-

コウモリの対策を場所ごとに徹底解説!巣の見た目や家で被害が出やすい箇所のチェック方法

「コウモリが家に住みついたかもしれない」 そのような不安を感じていませんか? 屋根裏や軒下から羽音がしたり、糞のようなものを見つけた場合、 コウモリが巣を作っているサインかもしれません。 コウモリは病 ...

続きを見る

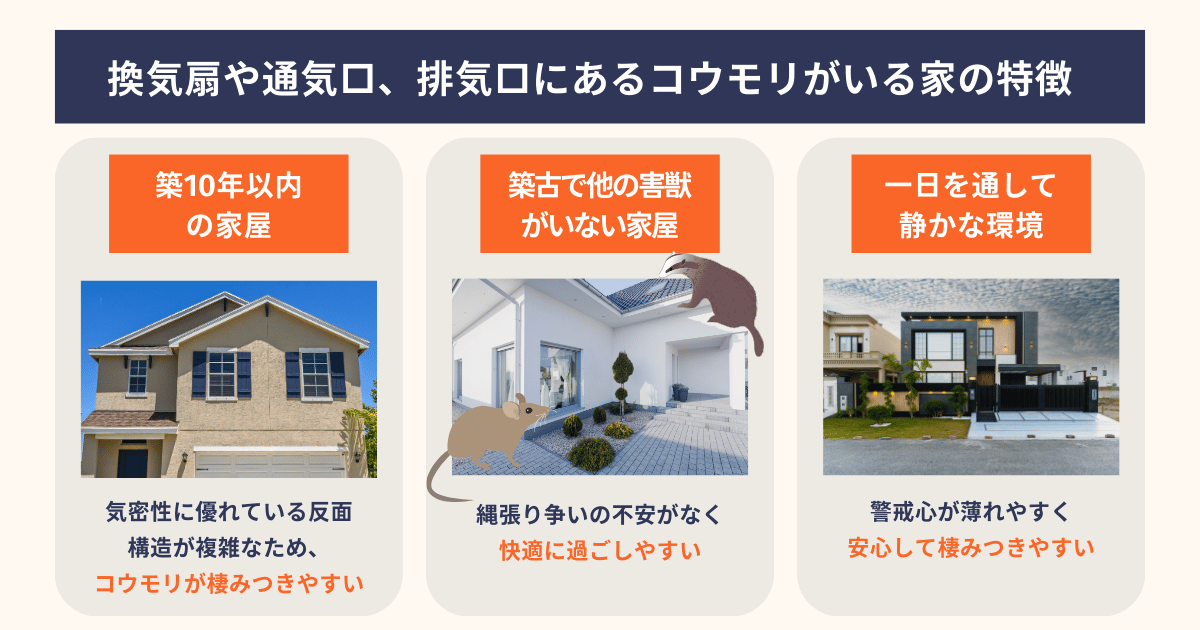

換気扇や通気口、排気口にコウモリがいる家の特徴

コウモリが換気扇や通気口、排気口に棲みつきやすい家の特徴としては、意外にも下記が挙げられます。

コウモリや棲みつきやすい家の特徴

- 築10年以内の家屋

- 築古で他の害獣がいない家屋

- 一日を通して静かな環境

新築や築年数の浅い家屋は比較的構造がしっかりしていますが、換気扇や排気口などの小さな隙間が意外と多いため、コウモリが入り込む可能性は十分にあります。

築10年以内の家屋

築浅の家でも、コウモリ被害に遭うリスクは十分にあります。

近年の住宅は気密性・断熱性に優れている反面、小さな換気口や排気口の構造が複雑になっていることが多いからです。

たとえば、排気のためのスリットや通気口のカバーの隙間など、わずか1cmほどのすき間ができていることもあり、そこからコウモリが侵入してしまうケースがあります。

さらに、築浅の家はネズミやハクビシンといった他の害獣がまだ棲みついていないことも多く、コウモリにとって競争相手がいない快適な環境と見なされてしまうことも。

新しい家だから安心と油断せず、外壁や換気口まわりを定期的にチェックし、異変がないか確認しましょう。

築古で他の害獣がいない家屋

築年数の経った家で、他の動物による被害がない場合も要注意です。

ネズミやハクビシンなどの競合がいない環境は、コウモリにとって縄張り争いがない快適な住処になりやすいからです。

一見すると静かで問題なさそうに見える家でも、天井裏や換気扇まわりを中心にフンや臭いがないかチェックしましょう。

一日を通して静かな環境

家の周囲が静かで、刺激が少ない環境は、コウモリにとって居心地の良い場所になります。

コウモリは聴覚に敏感で、騒音や光などのストレスを嫌う習性があり、ペットを飼っていない家庭などは、夜間も静かでコウモリにとって安心して眠れる環境といえます。

静かな住宅街や落ち着いたエリアに住んでいる方は、通気口やベランダなどに不自然な汚れやフンがないか、日ごろから注意深く確認しておきましょう。

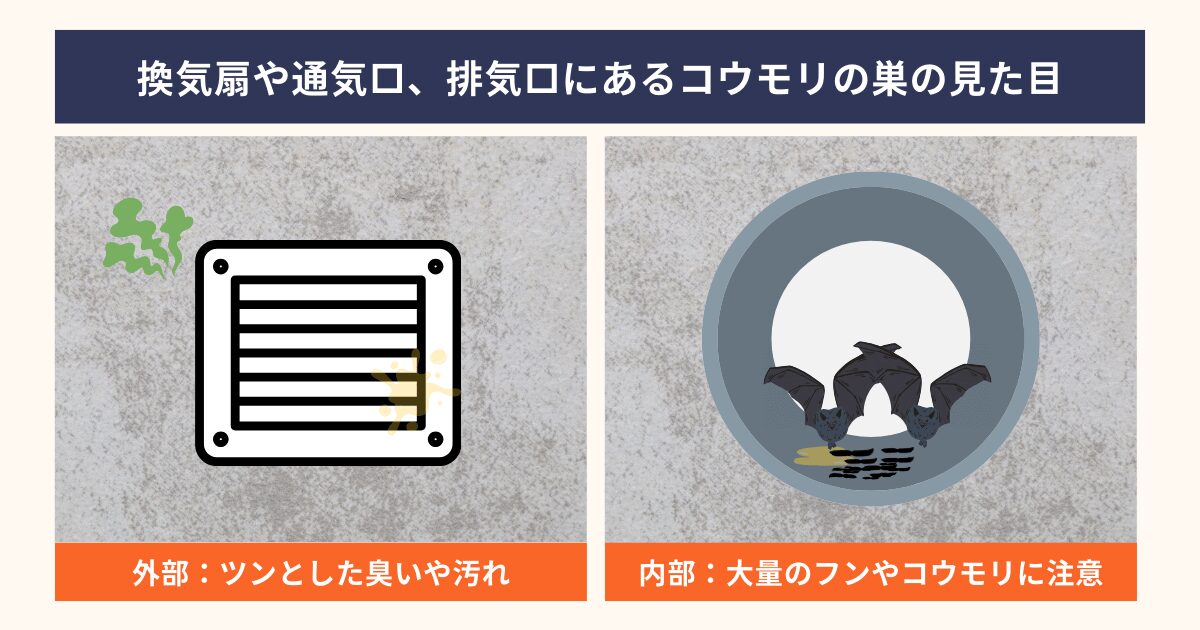

換気扇や通気口、排気口にあるコウモリの巣の見た目

換気扇や通気口、排気口に黒っぽいフンや汚れが付着していたら、コウモリの巣である可能性があるため注意深く確認しておきましょう。

巣がある場所の周辺には、黒や茶色のこびりついた汚れや、ツンとしたアンモニア臭・カビ臭が発生しやすくなります。

「黒っぽい汚れが通気口の外側に付いている」「換気扇まわりから悪臭がする」などの症状が見られた場合、内部にコウモリが棲みついている可能性が高いです。

放置すれば、悪臭や病原菌のリスクが家の中にまで及ぶこともあります。

コウモリを換気扇や通気口に棲み続けさせるのは危険

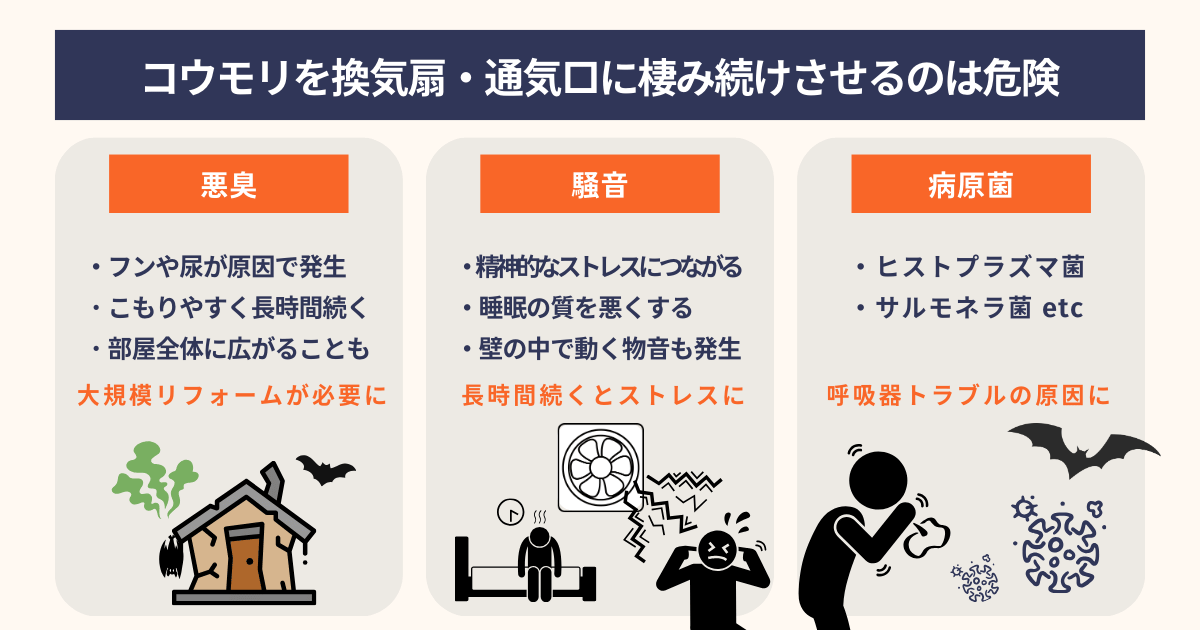

コウモリが換気扇に棲みついたまま長期間放置してしまうと、フンや尿による悪臭だけでなく、夜間の騒音被害や健康リスクといった、さまざまな問題が発生します。

注意すべきは、換気扇や通気口が屋内とつながっている点です。

被害が室内にまで広がりやすく、家族の健康面を脅かすリスクが高いのです。

悪臭

コウモリが換気扇や通気口に棲みつくと、蓄積されたフンや尿が発酵し、アンモニア臭やカビ臭といった強烈な悪臭が発生します。

臭いは換気扇や排気口を通じて室内に入り込みやすく、家全体に広がることで生活環境に深刻な影響を及ぼす可能性も少なくありません。

長期間放置してしまうと悪臭だけでなく、建材の腐食やカビの発生を招き、最終的に大規模なリフォームが必要になる場合もあります。

騒音

コウモリは夜行性で、夜になると巣の中で羽ばたいたり、鳴いたりして活動を始めます。

音は意外と大きく、換気扇や通気口を通じて屋内に響いてくる場合もあるでしょう。

「バサバサ」「チーチー」などの音が夜中に続くと、睡眠を妨げられたり、精神的なストレスを感じることになります。

病原菌

コウモリのフンや尿には、ヒストプラズマ菌、サルモネラ菌、レプトスピラ菌など、健康に害を及ぼす病原菌や寄生虫が含まれています。

| コウモリのフンに含まれる病原菌・寄生虫 | |||

| 病原菌 | 感染症名 | 主な症状 | 参照元 |

| ヒストプラズマ菌 | ヒストプラズマ症 | 発熱、咳、倦怠感、呼吸器困難など | 岩手感染症情報センター |

| サルモネラ菌 | サルモネラ感染症 | 腹痛、下痢、発熱 | JUMA-Vet |

| レプトスピラ菌 | レプトスピラ症 | 発熱、頭痛、筋肉痛など、重篤化すると腎不全や肝障害を伴う黄疸が発生する | J-Stage |

| 狂犬病ウイルス | 狂犬病 | 発熱、神経症状、倦怠感など、発症するとほぼ100%死亡する | 国立感染症研究所 |

| ニパウイルス | ニパウイルス感染症 | 発熱、頭痛、嘔吐、急性脳炎症状など 致死率が高い |

理化学研究所 |

| リッサウイルス | リッサウイルス感染症 | 狂犬病に似た神経症状など、進行すると中枢神経障害が起きる | 岩手県感染症情報センター |

| SARS関連コロナウイルス | SARS | 発熱、筋肉痛など、重篤化すると急性呼吸窮迫症候群を起こす | 理化学研究所 |

フンが乾燥して粉状になると、空気中に舞い上がって肺に入り込み、呼吸器疾患を引き起こすリスクもあります。

特に、免疫力の低いお子さんや高齢者、ペットのいる家庭では注意が必要です。

これらの被害を放置すると、家の快適さと家族の健康が損なわれるリスクが高まります。

換気扇から「変なニオイがする」「夜中に音がうるさい」と感じたら、早めの点検と対策を行いましょう。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの被害を画像、グラフ付きで解説!対策方法やNG行為とは?

コウモリが家に棲みつくと、糞尿による悪臭や汚染、感染症などさまざまな被害をもたらすことがあります。 早めに対策を取らなければ、被害はどんどんと拡大していくかもしれません。 本記事では、家に棲みつきやす ...

続きを見る

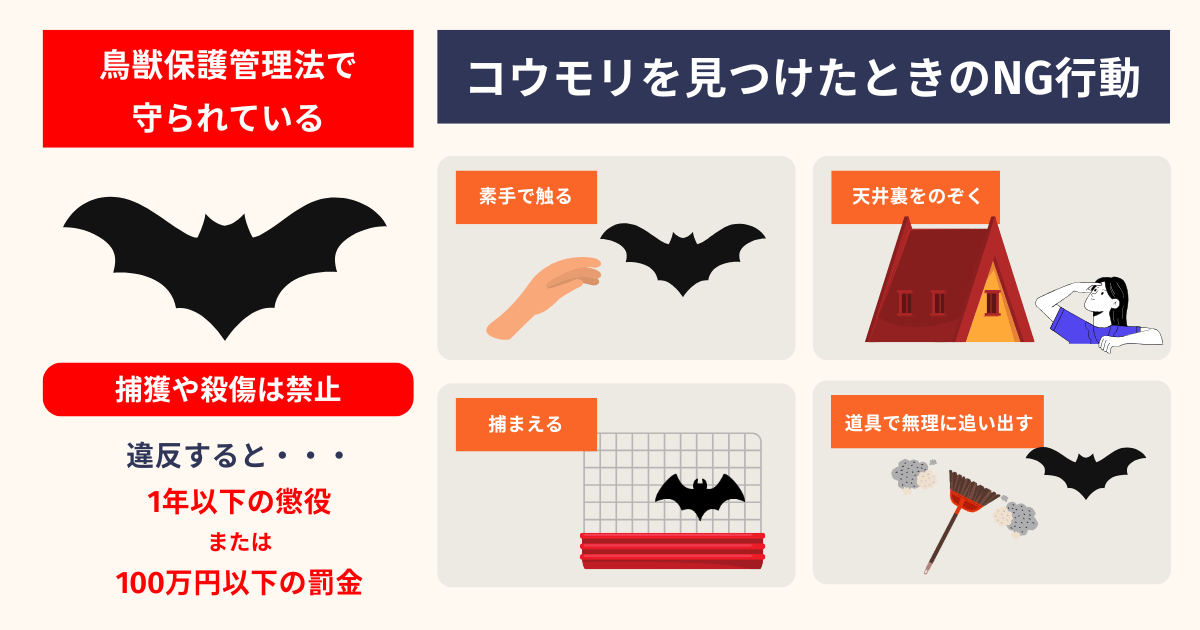

コウモリを見つけたときのNG行為

コウモリを見つけたとしても下記のNG行動は行わないようにしましょう。

コウモリを見つけたときのNG行為

- 素手で触る

- 天井裏などをのぞき込む

- 捕まえる

- 道具で追い出す

素手で触る

コウモリの体には、病原菌や寄生虫が付着している可能性が高く、感染症を引き起こすリスクがあります。

中でも注意したいのが「ヒストプラズマ症」です。

感染すると発熱・咳・倦怠感などの症状が現れ、免疫力の低い方や高齢者、子どもでは重症化する恐れもあります。

健康被害を防ぐためにも、コウモリを見つけた際は絶対に素手で触れないようにしましょう。

参考

天井裏をのぞく

天井裏や屋根裏を無防備にのぞくのは、転落事故や感染リスクを高める危険な行為です。

足場が不安定な場所で誤って踏み外せば、大ケガにつながる可能性もあります。

驚いたコウモリが飛び出したり、フンの粉塵を吸い込んで呼吸器系のトラブルを招くリスクも無視できません。

捕まえる

コウモリは鳥獣保護管理法の対象となっているため、勝手に捕獲することは法律違反となる可能性があります。

たとえ害獣であっても、無許可での捕獲や処分は原則として認められていません。

対応を誤ると、意図せず法律に抵触するリスクもあります。

発見しても、自力で捕まえるのではなく、適切な方法で対処できる専門業者に相談しましょう。

参考

道具で無理に追い出す

ホウキや棒などを使って強引に追い払おうとすると、コウモリがパニックを起こして屋内へ逃げ込むことがあり、被害が拡大する恐れがあります。

傷つけてしまった場合は法律違反と見なされる可能性もあるため、安易な追い出しは避けるべきです。

安全かつ適法に対応するためには、専門知識を持った業者への依頼が確実です。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが持つ寄生虫や感染症とは?危険な病気から身を守るための方法

「コウモリによる感染症や病気が心配…」「最近身体がかゆくて、寄生虫のせい?」 このような不安を抱えている方は少なくありません。 コウモリによる感染症は人にうつる可能性があり、発症すれば健康を脅かすなど ...

続きを見る

コウモリは鳥獣保護管理法で守られている

通気口や換気口でコウモリを見つけても、むやみに捕まえたり処分したりしてはいけません。

コウモリは鳥獣保護管理法の対象であり、許可なく捕獲・殺傷する行為は厳しく制限されています。

違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられるおそれがあるため、十分な注意が必要です。

通気口を塞いだ状態でコウモリを閉じ込め、逃げ場をなくして衰弱させてしまうような対策は違法とみなされる可能性があります。

コウモリを含む野生動物に余計なダメージを与えないためにも、法令を正しく理解し、適切な手順で追い出しましょう。

こちらもCHECK

-

-

なぜコウモリは鳥獣保護管理法の対象?捕獲するのはNG?

「コウモリが家の中や周辺に棲みついて困っている」 「健康被害や建物への影響が心配」といった状況はありませんか? この記事では、鳥獣保護法の基本からコウモリ駆除の具体的な方法、最適な時期や ...

続きを見る

換気扇や通気口、排気口にいるコウモリの追い出し方

換気扇や通気口、排気口にコウモリが棲みついてしまった場合でも、正しい手順で対応すれば被害を最小限に抑えつつ、安全に追い出せます。

ここでは、主な流れを4つのステップに分けてご紹介します。

コウモリを追い出す4ステップ

- 駆除道具を用意する

- 服装を整える

- 忌避剤を使用する

- 清掃・消毒をする

こちらもCHECK

-

-

図解付きで徹底解説!家に棲みついたコウモリの追い出し方法と注意点

気づいたら家の中から「キィキィ」という音が…。 もしかすると、家に棲みついたコウモリかもしれません。 放置すれば糞尿による悪臭や衛生被害、家の劣化が進むだけでなく、感染症の危険性もあります。 いざ追い ...

続きを見る

①駆除道具を用意する

コウモリの追い出しに必要な道具や対策グッズを用意しましょう。

防護グローブ・マスク・ゴーグルなどの感染症対策グッズは必須です。

道具をしっかり準備してから、コウモリ駆除を行いましょう。

こちらもCHECK

-

-

コウモリ駆除に必要な道具には何がある?トータル費用も紹介!

コウモリが自宅に棲みつくと、糞や尿による悪臭や衛生面での問題が発生しやすくなります。 コウモリの身体からダニやウイルスを媒介する可能性もあり、放置すると健康を損ねたり病気を発症したりしてしまうかもしれ ...

続きを見る

②服装を整える

コウモリ駆除の準備ができたら感染対策のために、防護服やマスクを装着しましょう。

以下の3つのグッズを利用することで、感染リスクを軽減してくれます。

必ず、装着した上で作業を行いましょう。

感染対策グッズ

- ゴーグル

- マスク

- 作業着

防塵マスク

防塵マスクは、通気口や換気扇内を掃除する際に空気中のホコリや有害な微粒子を吸い込むのを防ぐための必需品です。

隙間ができないように顔にぴったり密着するタイプを選び、正しい位置で装着しましょう。

保護ゴーグル

保護ゴーグルは、換気扇内の掃除や作業中にホコリや飛沫が目に入るのを防ぐために欠かせないアイテムです。

目の周りをしっかり覆えるタイプを選び、ズレのないように装着しましょう。

作業着

使い捨ての作業着は、換気扇や通気口の掃除中に、衣類がフンやホコリなどで汚れるのを防ぐための保護アイテムです。

作業後は、そのまま室内に持ち込まずに脱いで廃棄し、必要に応じてシャワーや着替えを行いましょう。

③忌避剤を使用する

服装が整ったら、次はコウモリを追い出すための忌避剤を使用します。

忌避剤は、コウモリが嫌う匂いや刺激を与えることで、自然にその場から離れさせる効果が期待できます。

換気扇や通気口、排気口などコウモリが出入りしそうな場所にスプレーし、しばらく様子をみましょう。

イカリ消毒 スーパーコウモリジェット

スーパーコウモリジェットは、ハッカの香りを使ったスプレータイプの忌避剤です。

コウモリの敏感な嗅覚を刺激し、不快感を与えることで、物理的に触れることなく安全に追い出せます。

こちらもCHECK

-

-

コウモリ忌避剤の種類と使い方、効果を徹底解説!場所別のおすすめ対策5選

家の天井裏やベランダにコウモリが棲みついてしまい、「追い出したいけどどうしたらいいの?」と悩んでいませんか。 コウモリは鳥獣保護管理法で守られているため、捕獲や殺傷は禁止されています。 そこで追い出し ...

続きを見る

④清掃・消毒をする

コウモリを追い出したあとは、換気扇や通気口に残ったフンや尿を丁寧に拭き取り、しっかりと清掃・消毒を行いましょう。

消毒液は直接スプレーするのではなく、雑巾やペーパーに染み込ませてから拭きましょう。

こうすることで、フンの粉塵が空気中に舞い上がるのを防げます。

消毒用エタノール

消毒用エタノールは、コウモリのフンや尿が付着した場所の除菌・消臭に効果的なアイテムです。

アルコール成分が含まれているため、ウイルスや細菌をしっかり除去でき、衛生環境を整えるのに役立ちます。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの糞や尿は危険?

「自宅の壁や庭にコウモリの糞や尿が落ちていて気になる」 「コウモリの糞や尿は健康被害があるのか?」とお悩みではありませんか? コウモリの糞や尿は健康に影響するため、早めの対策が必要です。 本記事は、コ ...

続きを見る

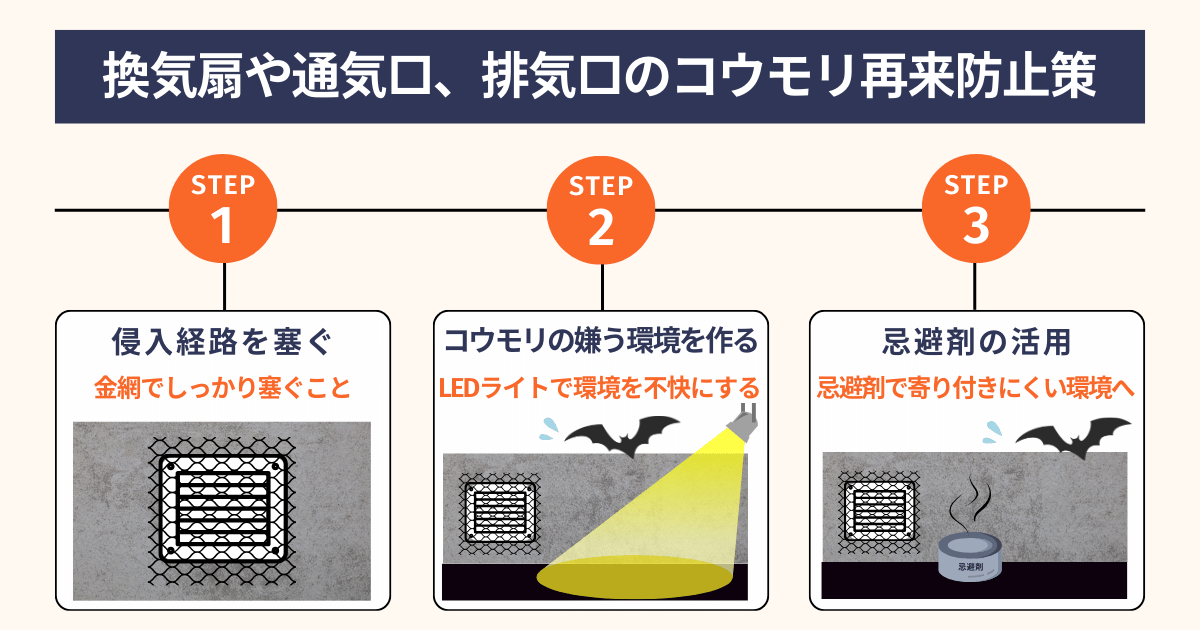

換気扇や通気口、排気口のコウモリ再来防止策

換気扇や通気口、排気口からのコウモリを無事に追い出し、清掃・消毒で清潔な状態を取り戻したあとは、再び侵入されないための対策を行いましょう。

コウモリは一度追い出しても、同じ場所に戻ってくる習性があるため、根本的な対処をしなければ再発の恐れがあるからです。

被害を繰り返さないためには、侵入されにくい環境を整え、日常的な予防策の継続が欠かせません。

換気扇や通気口、排気口のコウモリ再来防止策

- 侵入経路を塞ぐ

- コウモリの嫌う環境を作る

- 予防タイプの忌避剤を使用する

こちらもCHECK

-

-

家庭でできるコウモリ駆除対策!おすすめグッズと場所別にできること

夜になると屋根裏やベランダからコウモリの羽音が聞こえたり、糞尿による悪臭に悩まされたりしていませんか。 「家庭でできるコウモリ対策があれば知りたい」「なるべくお金をかけずに対処したい」 そのように思っ ...

続きを見る

①侵入経路を塞ぐ

コウモリの再来を防ぐには、侵入経路を確実に塞ぐことが最優先です。

コウモリはわずか1cmほどの隙間からでも簡単に入り込めるため、換気扇や通気口、排気口のまわりにある小さな穴やすき間は、見逃さずしっかり対策する必要があります。

そこで活用したいのが、ステンレス製の金網やパンチングメタルといった素材です。

空気の流れは確保しつつ、コウモリの体は通さない構造になっているため、通気性を保ちながら確実に物理的な侵入を防げます。

屋外の環境にも耐えられるよう、サビに強く耐久性のある素材を選ぶことがポイントです。

Chosenal 金網

換気扇や通気口の侵入経路を塞ぐには、通気性を確保しながらもしっかりと防御できるステンレス金網の使用が効果的です。

ステンレス金網は、細かいメッシュ構造でコウモリの侵入を物理的にシャットアウトしつつ、空気の流れはしっかり保てます。

通気口や排気口のカバーとしても適しており、見た目も目立ちにくく屋外でも扱いやすいのが特徴です。

久宝金属製作所 パンチングメタル

換気扇や通気口の再発対策として、通気性を維持しながら見た目もすっきり仕上がるパンチングメタルの設置がおすすめです。

パンチングメタルは、小さな穴が等間隔に空いた金属板で、空気や湿気は通しつつも、コウモリなどの小動物は通さない構造です。耐久性にも優れており、屋外での長期使用にも適しています。

金網とパンチングメタルの比較

金網とパンチングメタルはどちらもコウモリの侵入防止に効果的な素材ですが、設置する場所や目的によって適したものを選びましょう。

| 金網 | パンチングメタル | |

| 柔軟性 | 高い(曲面OK) | 低め(平面向き) |

| 加工のしやすさ | カットしやすい | 専用工具が必要な場合も |

| 見た目 | 目立ちにくい | スッキリしていて外観になじみやすい |

| 強度・耐久性 | 普通(補強が必要なことも) | 高い(1枚でしっかり保護できる) |

| 通気性 | 良い | 良い |

たとえば、換気扇や通気口の形状が複雑だったり、カーブがある場所には柔軟に対応できる金網が便利です。

一方で、平らな壁面や外観を気にする場所には、見た目がスッキリしていて強度も高いパンチングメタルが向いています。

設置環境に応じて柔軟に選びましょう。

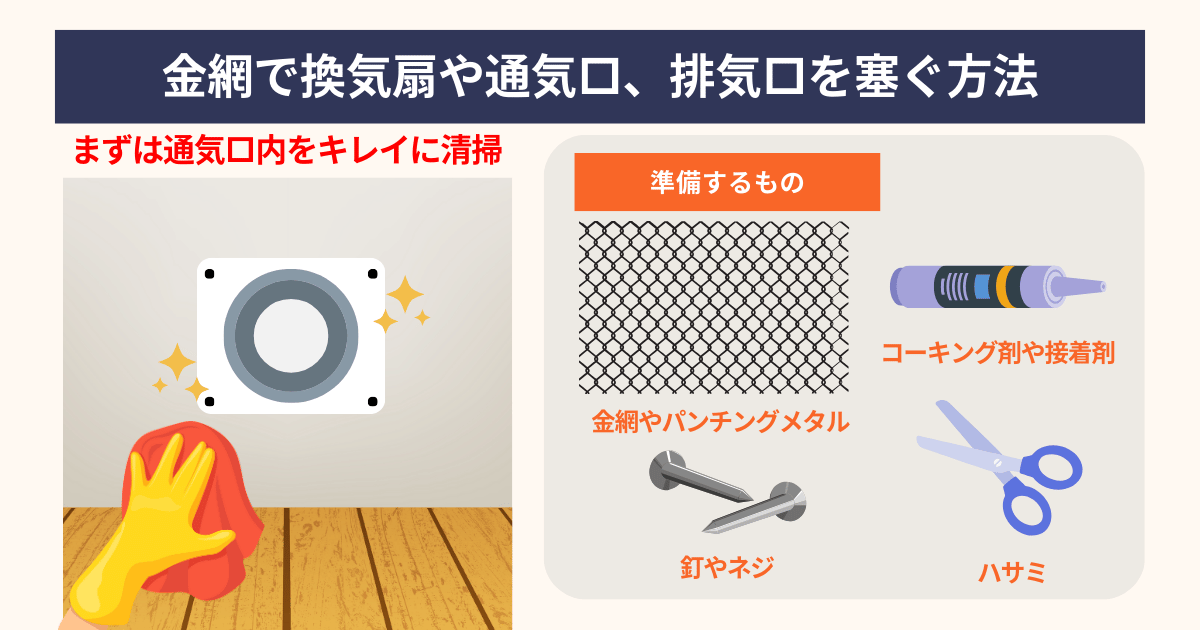

金網で換気扇や通気口、排気口を塞ぐ方法

換気扇や通気口、排気口は、家の中と外をつなぐ空気の通り道なので、完全に密閉してしまうのではなく、空気の流れだけは確保しましょう。

そこでおすすめなのが、ステンレス製の金網を使った侵入防止策です。

金網なら通気性をしっかり保ちながら、コウモリの再侵入を防げます。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの侵入経路を塞ぐ効果的な方法3選と使い方

「コウモリが家に棲みついていて困っている」 「コウモリの侵入を塞ぐ具体的な方法が知りたい」 といったお悩みはありませんか? この記事では、コウモリの侵入経路を塞ぐ手順、必要な道具、見つけたときのNG行 ...

続きを見る

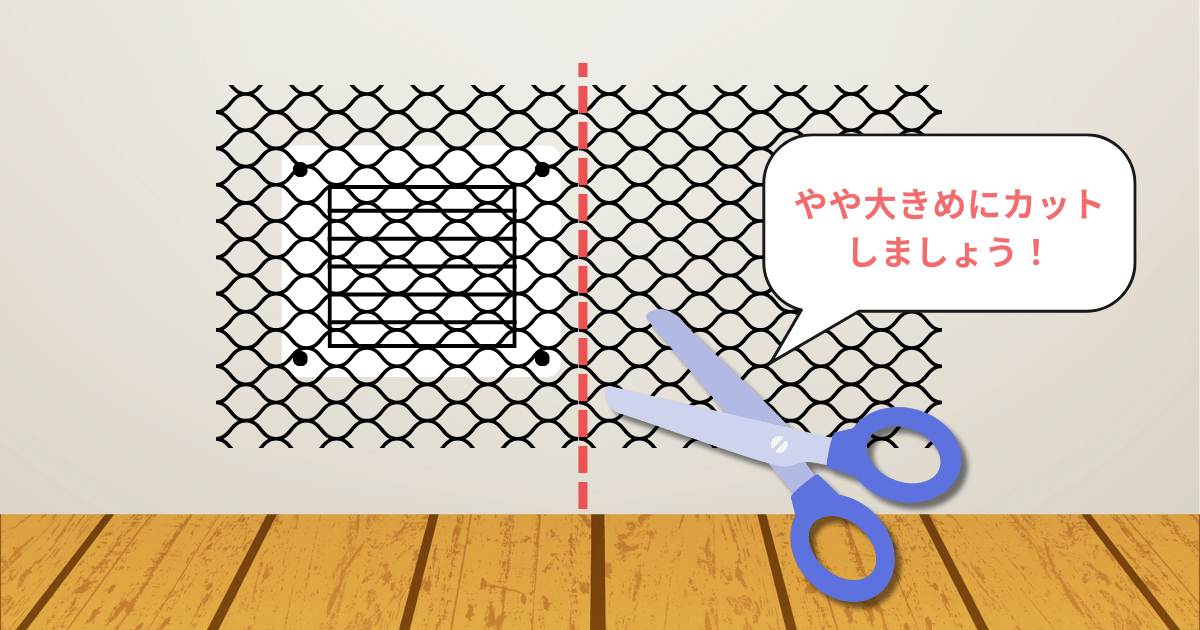

①ステンレス金網をカットする

金網を取り付けた場所よりやや大きめにカットします。

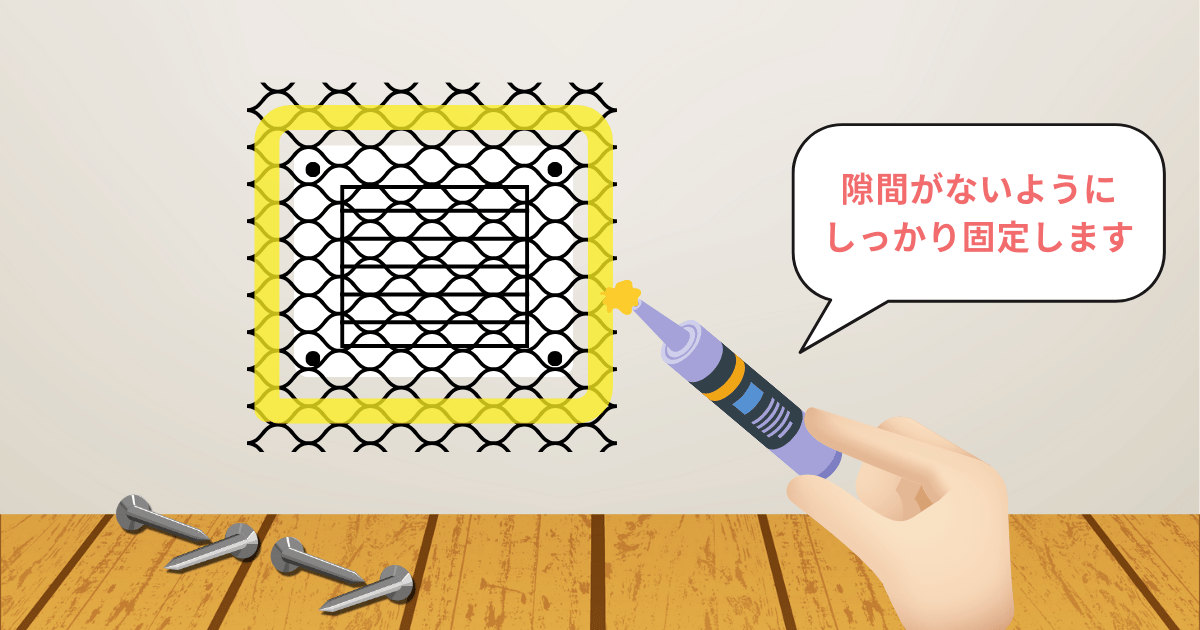

②釘やネジ、接着剤で固定する

ステンレス金網を設置した上で、釘やネジ、接着剤で周囲をしっかり固定します。

コーキング剤を使用するとより効果的です。

③隙間がないか確認する

コウモリが侵入できそうな箇所がないかしっかり確認しましょう。

②コウモリの嫌う環境を作る

コウモリを寄せつけないためには、コウモリが嫌う環境を意図的に作り出しましょう。

ハッカやナフタリンなどの強い匂い、ストロボのような光、超音波などにも敏感に反応して嫌がる傾向があります。

換気扇のまわりにセンサー付きのライトを設置したり、通気口周辺にハッカ成分の忌避剤をスプレーするだけでも、コウモリが近寄りにくくなるでしょう。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの嫌がるニオイって?手作り忌避剤の作り方や追い出し方法も解説!

夜間に家の周囲をコウモリが飛び回る姿を見たという人もいるでしょう。 コウモリが家に棲みついてしまうとフンや尿による悪臭や病原菌のリスクが上昇してしまうため、きちんとした対策が必要です。 コウモリ対策に ...

続きを見る

こちらもCHECK

-

-

コウモリが嫌う植物とは?効果的なハーブ5選と再来防止策を解説

「コウモリ対策にハーブが効くって聞いたけど、本当に効果あるの?」 植物の香りで追い払えるなら、薬剤より安心で、見た目も悪くないという理由で検討している方もいるのではないでしょうか。 実際、ミントやハッ ...

続きを見る

③予防タイプの忌避剤を使用する

コウモリの再来を防ぐには、予防目的の忌避剤を継続的に使用することが効果的です。

通気口や換気扇などコウモリが出入りしやすい場所に、忌避剤を設置することで、「ここは居心地が悪い」と感じさせて再来を防ぐことが可能です。

SHIMADA コウモリ寄せつけない! 忌避剤

置き型タイプの忌避剤は、メンテナンスが少なく手軽に続けられる再発防止策です。

換気扇や通気口まわりにそっと設置するだけで、コウモリが寄りつきにくい空間を維持できます。

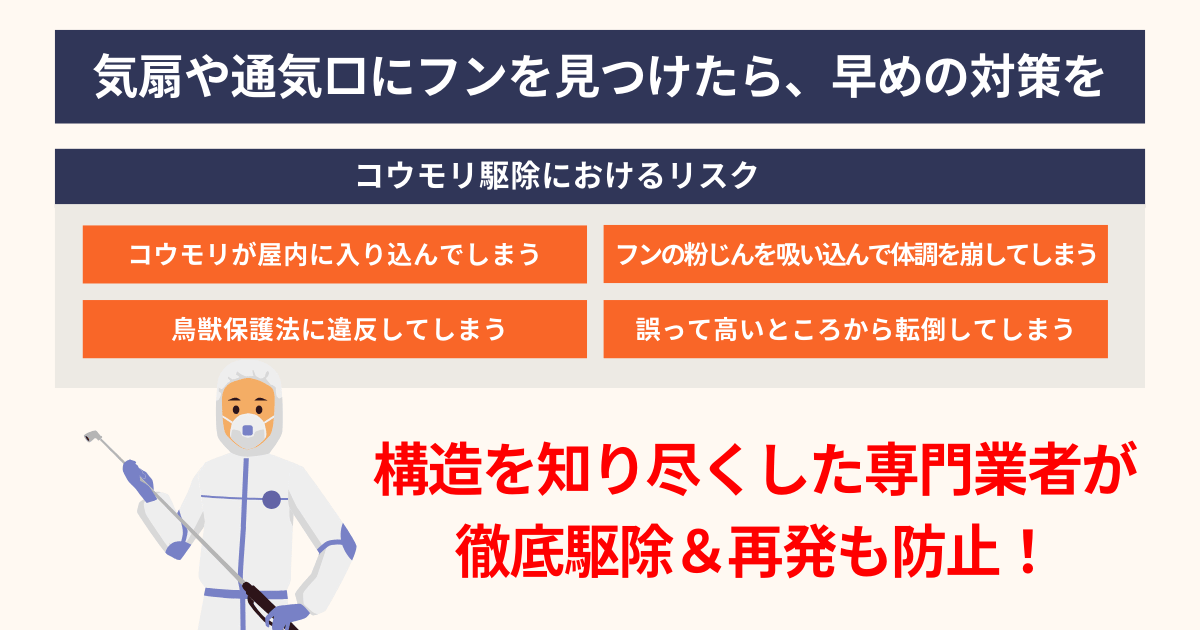

換気扇や通気口にフンを見つけたら、早めの対策を

換気扇や通気口、排気口は、コウモリにとって絶好のすみかになりやすい場所です。

黒っぽい汚れや異臭などの気になるサインを見つけたら、忌避剤や金網を使った自力での追い出し・侵入防止対策を検討しましょう。

とはいえ、換気扇や通気口まわりは高所や狭い場所での作業が多く、慣れていないと危険を伴います。

コウモリ駆除におけるリスク

- コウモリが屋内に入り込んでしまう

- フンの粉じんを吸い込んで体調を崩してしまう

- 鳥獣保護法に違反してしまう

- 誤って高いところから転倒してしまう

ご自分で対処するのが不安な場合は、早めにプロの手を借りるのが安心です。

専門業者であれば、換気扇や通気口の構造を理解したうえで、追い出し・清掃・再発防止まで一括で対応してくれます。

面倒な作業を丸ごと任せられるだけでなく、法律を守った安全な駆除ができる点も安心材料のひとつです。

少しでもコウモリの気配を感じたら、被害が広がる前に、早めの相談を検討してみてください。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの正しい駆除方法をプロが徹底解説!放置の危険性や業者の費用相場を紹介

「天井からパタパタ音がする」 「ベランダに黒い糞が落ちていて心配」 こうした違和感は、コウモリが棲みついてるサインかもしれません。 放置すると糞尿による悪臭や健康被害、家の破損につながる恐れがあります ...

続きを見る