「ベランダに黒いフンが落ちている」「夜になるとベランダから音がする」

少しでもベランダ周辺に違和感があるなら、コウモリが棲みついているサインかもしれません。

ベランダは屋外に面しているためコウモリの侵入口になりやすく、放置すると換気口や屋根裏を通じて家の中にまで被害が広がります。

この記事では、コウモリがベランダに棲みつく理由と侵入しやすい場所、再発防止策まで詳しく解説します。

コウモリ被害に悩まれている方も、事前に対策したい方も、ぜひ参考にしてみてください。

このような方におすすめ

- ベランダにコウモリのフンらしき物を見かけた方

- ベランダから物音がする方

- 換気口やエアコンの室外機がベランダにある方

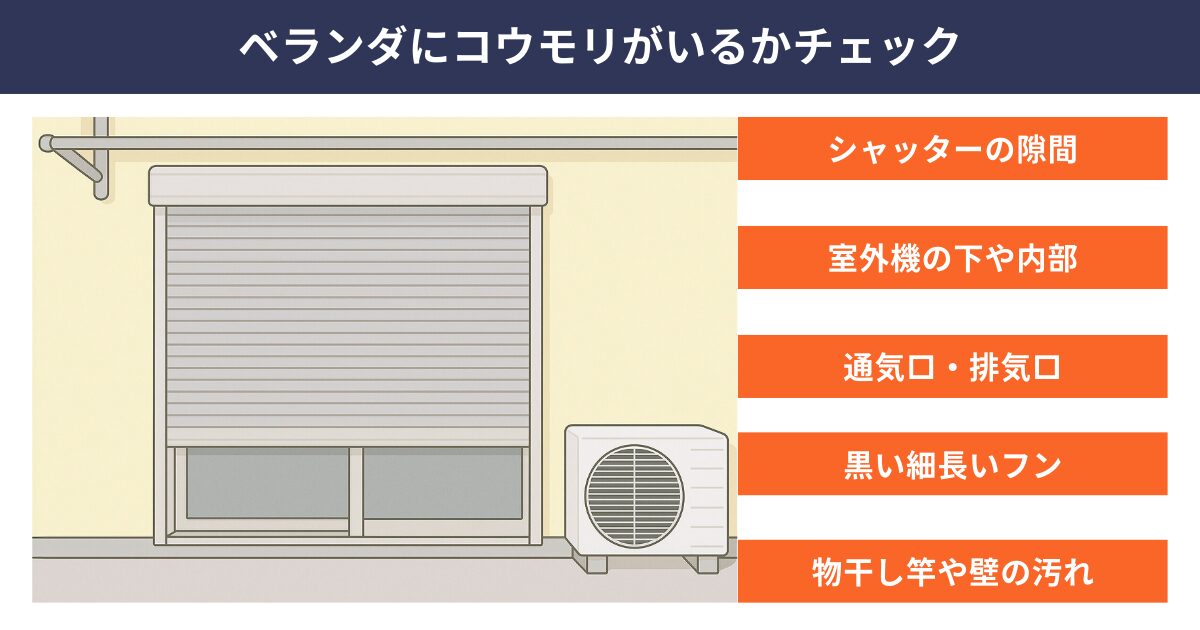

ベランダにコウモリがいるかチェック

ベランダは日常的に使う場所ですが、隙間が多く外敵から身を守りやすいため、物陰や設備の隙間にコウモリが棲みついてしまうことが少なくありません。

室外機や雨戸の裏側、1cmほどの小さな隙間があると、コウモリが入り込んでしまうため、注意が必要です。

万が一、自宅のベランダにコウモリの気配を感じたら、次の項目をチェックしてみましょう。

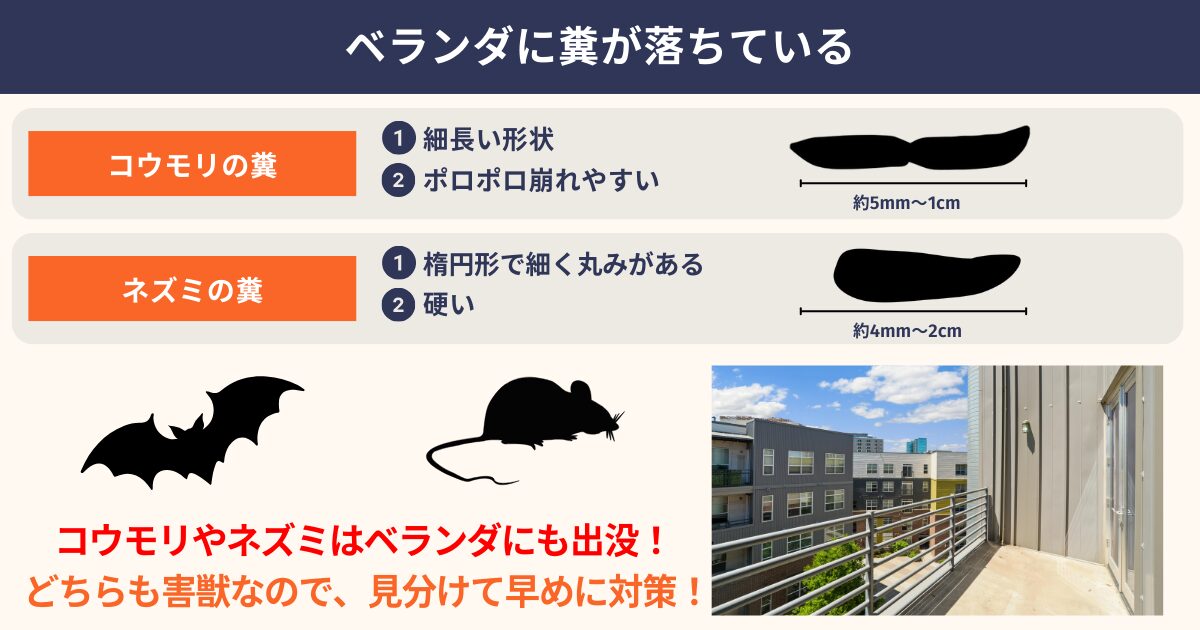

ベランダに糞が落ちている

コウモリ被害はネズミと並んで多く、糞を見つけてもどちらのものか判断に迷う人が少なくありません。

まずは、ベランダの床や壁際、室外機の周辺に黒っぽい小さなフンが落ちていないか確認してみましょう。

見分けるポイントとして、コウモリのフンは細長い形で、虫の羽や殻が混ざっているため、ポロポロと崩れやすいのが特徴です。

一方、ネズミのフンは楕円形でやや丸みがあり、硬くて崩れにくい性質があります。

どちらの場合も放置は危険なので、フンを見かけたらすぐに対処してください。

チェックポイント

- ベランダの床に黒っぽい小さなフンが落ちている

- 室外機や物干し竿の下にフンが点々とある

- フンの形が細長く、崩れやすい

- フンは虫の羽や殻のようなものが混じっている

室外機があるベランダは要注意

エアコンの室外機は、日陰で静かな場所に設置されることが多く、コウモリが身を潜めやすいです。

室外機の裏側や配管の隙間、設置台の下などは死角になりやすく、気づかないうちに棲みつかれてしまうこともあります。

さらに、配管内部にまで入り込まれると、室内に侵入され、エアコンをつけるたびに異臭がする、という深刻な被害に繋がることも。

見た目に異常がなくても、フンや臭いなどがないか、定期的に確認しましょう。

チェックポイント

- 室外機の裏や設置台の下に黒っぽいフンや汚れがある

- 配管にコウモリが入り込めそうな隙間がある

- 室外機付近から羽音がする

- エアコンをつけたときに異臭がする

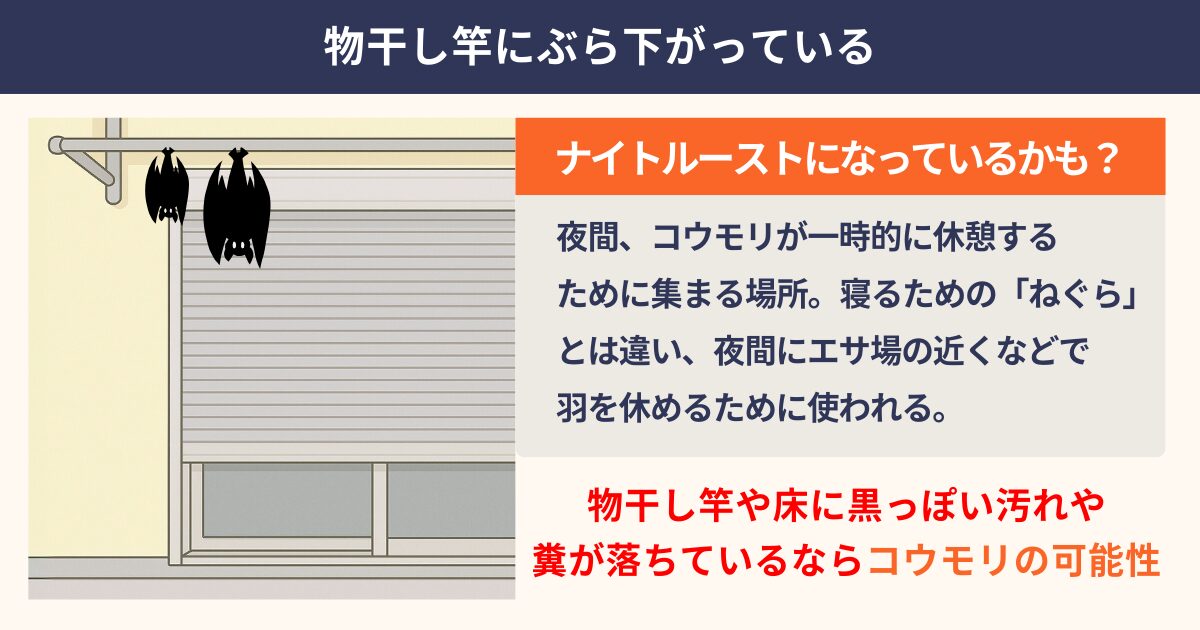

物干し竿にぶら下がっている

コウモリは夜行性で暗くなってから活動を始めるため、物干し竿や支柱などにぶら下がって休んでいることがあります。

人の気配がない時間帯や、明かりの少ないベランダでは、物干し竿がコウモリの「ナイトルースト」になっている可能性も。

ナイトルーストとは?

コウモリが夜間に一時的に羽を休める場所。棲みついてはいなくても、休憩場所として使われているケースもあります。

日中は姿を見せなくても、夜にベランダを見渡したときに黒い影がぶら下がっていたら要注意です。

チェックポイント

- 物干し竿や支柱に黒い影がぶら下がっている

- ぶら下がっていた場所に黒っぽいフンが落ちている

- 近づくと羽ばたく音が聞こえることがある

- ベランダに照明が少なく、夜間は暗くなりがち

壁の汚れにも注意

コウモリは一時的に羽を休める「ナイトルースト」として、壁面を利用することがあります。

ベランダの天井との境目や柱の付け根、雨風をしのげる場所などは、ぶら下がりやすく注意が必要です。

棲みついていない場合でも、何度も同じ場所を利用するうちに、壁に黒っぽい汚れやフンが付着していることがあります。

壁の高い位置など、見逃しがちな場所にも目を向けて確認しましょう。

チェックポイント

- 壁の一部に黒ずみやシミのような汚れがついている

- 汚れの下に細長いフンが落ちている

- 特定の壁の位置に、何度も黒い影を見かけたことがある

- 雨風がしのげて、静かな場所に汚れが集中している

ベランダから家全体に広がる危険も?コウモリが棲みつく場所

ベランダにいるコウモリを放置すると、最初は休憩場所だったとしても、やがて静かで暖かい場所を求めて家の中や構造部分にまで棲みつく恐れがあります。

以下の場所は、コウモリが棲みつきやすいため要注意です。

コウモリが棲みつきやすい場所

- 通気口や排気口などのダクト周り

- シャッターや雨戸の隙間

- 屋根裏

- 外壁のくぼみやひさし

通気口や排気口などのダクト周り

通気口や排気口などのダクトは、外と室内をつなぐ構造になっているため、コウモリの侵入経路になりやすい場所です。

通風用のフードやカバーが劣化していたり、取り付けが不十分な場合は、わずかな隙間からコウモリが侵入します。

一度侵入されると、壁の中や天井裏にまで棲みつかれるため、ダクト周りはこまめにチェックしてください。

シャッターや雨戸の隙間

シャッターや雨戸があるベランダは、構造上わずかな隙間ができやすく、1cmほどの空間があればコウモリが入り込むため、侵入経路になりやすい場所の一つです。

レール部分に黒いフンが落ちていたり、開閉部分に汚れが付着している場合は、内部に棲みつかれている可能性があるため注意が必要です。

屋根裏

屋根裏は暗く静かで、外敵からも見つかりにくいため、コウモリが棲みつきやすい場所です。

特にベランダは、通気口や壁のすき間を通じて屋根裏への導線になりやすいため、侵入経路として見逃せません。

ベランダに異変がある場合は、屋根裏まで被害が広がっていないか確認してください。

外壁のくぼみやひさし

外壁のくぼみやひさしの下は、雨風を避けられるため、コウモリが一時的にぶら下がって休む「ナイトルースト」として利用されやすい場所です。

ベランダはコウモリにとって家への侵入経路になりやすいため、放置すると屋根裏や室内にまで棲みつかれる恐れがあります。

被害を広げないためにも、早めに対策を行いましょう。

なぜベランダにコウモリが棲みつくのか?

ベランダは構造上、コウモリにとって身を潜めやすく、居心地のよい場所になりがちです。

以下のような特徴が揃っている場合、棲みつかれる可能性があるため、こまめにベランダを確認してみてください。

ベランダにコウモリが棲みつきやすい特徴

- ぶら下がりやすい場所がある

- ベランダの小さな隙間は要チェック

- 室外機の裏側・隙間が狙われやすい

ぶら下がりやすい場所がある

ベランダに物干し竿や支柱、天井の出っ張りなどがあると、コウモリがぶら下がりやすく、夜間の休憩場所(ナイトルースト)として利用されます。

姿が見えなくても、床にフンが落ちていれば、ぶら下がっていた痕跡になるため、見逃さないよう確認しましょう。

ベランダの小さな隙間は要チェック

コウモリは、わずか1cmほどの隙間があれば入り込むため、シャッターや雨戸、通気口、配管まわりなど、ベランダにある小さな隙間はすべて侵入経路になりやすいです。

こうした隙間を放置すると、屋内や屋根裏にまで被害が広がるため、ベランダまわりの対策が重要になります。

室外機の裏側・隙間が狙われやすい

ベランダに設置された室外機のまわりは、日陰になりやすく風通しも悪いため、コウモリにとって快適な環境です。

特に裏側や配管の隙間、設置台の下は外から見えにくく、身を隠すのに適した場所になります。

放置すると室内に侵入されることもあるため、定期的な確認と対策が欠かせません。

コウモリが集まりやすい環境

以下のいずれかに当てはまる環境がある場合、棲みつかれている可能性があるため注意してください。

コウモリが集まりやすい環境

- 暗くて暖かい場所である

- 虫が多く餌が豊富にある

- 侵入経路や隙間がある

- 河川や農地、池などの自然環境が豊富にある

参考

暗くて暖かい場所がある

コウモリは洞窟や森林を住処としているため、気温が安定している暗所を好みます。

日中でも光が差し込みにくい場所や、暖かい空気がこもる空間は、休憩や繁殖の場として狙われやすくなります。

こうした場所をつくらないためには、ベランダに物を溜め込まず、室外機などの隙間や陰になっている場所を定期的に点検・清掃しましょう。

虫が多く餌が豊富にある

コウモリは昆虫を主な餌としているため、家のまわりに虫が多い環境は棲みつかれる可能性が高くなります。

庭先や玄関灯、ベランダの照明に虫が集まっている場合は、コウモリにとって絶好の狩り場になります。

照明の種類を見直したり、虫が集まりやすい場所を減らすことで、コウモリが寄りつきにくい環境を作りましょう。

侵入経路や隙間がある

コウモリは1cmほどの隙間があれば入り込むため、シャッターの隙間や通気口など、ベランダのわずかな隙間は侵入経路になりやすいです。

老朽化や施工不良などで隙間ができるため、定期的な点検と必要に応じた補修を行ってください。

河川や農地、池などの自然環境が豊富にある

コウモリは自然が多い場所を好むため、河川や農地、池が近くにあるエリアも注意が必要です。

虫が多く、隠れ場所になる樹木や建物が多いため、家屋やベランダに棲みつかれるケースも。

このような環境にある家では、コウモリがベランダから侵入しないよう、早めに対策を講じておくことが大切です。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの対策を場所ごとに徹底解説!巣の見た目や家で被害が出やすい箇所のチェック方法

「コウモリが家に住みついたかもしれない」 そのような不安を感じていませんか? 屋根裏や軒下から羽音がしたり、糞のようなものを見つけた場合、 コウモリが巣を作っているサインかもしれません。 コウモリは病 ...

続きを見る

コウモリが棲みつきやすいベランダの特徴

ベランダは洗濯物を干したり、日常的に使われる場所ですが、物陰や隙間が多く、コウモリにとって棲みつきやすい環境です。

以下のような条件が揃っていると、ベランダが寝床や侵入経路として狙われやすくなります。

築10年以内の家屋

築浅の家は、コウモリにとっては居心地のよい環境が整っています。

築浅の住宅は気密性・断熱性が高く、外敵が少なく静かなため、コウモリが好んで寄りつく傾向があります。

築年数にかかわらず、ベランダ周りに異変があれば、早めに確認しておきましょう。

使っていないベランダがある

長期間使われていないベランダは、人の出入りがないため、コウモリにとって居心地の良い場所です。

さらに不要な荷物や使っていない物を置いたままにしていると、隠れ場所が増えて棲みつかれる可能性も高くなります。

物干し竿や室外機のまわりなど、見えにくい場所も含めて定期的に点検し、物を溜め込まず整理・清掃を心がけましょう。

一日を通して静か

コウモリは音や振動を嫌うため、ペットを飼っていない、来客が少ない、人の気配があまりしない静かな家は、快適な場所になりやすいです。

静かな住宅ほど見落とされやすいため、ベランダを含めた外まわりも定期的に確認し、異変がないか注意しましょう。

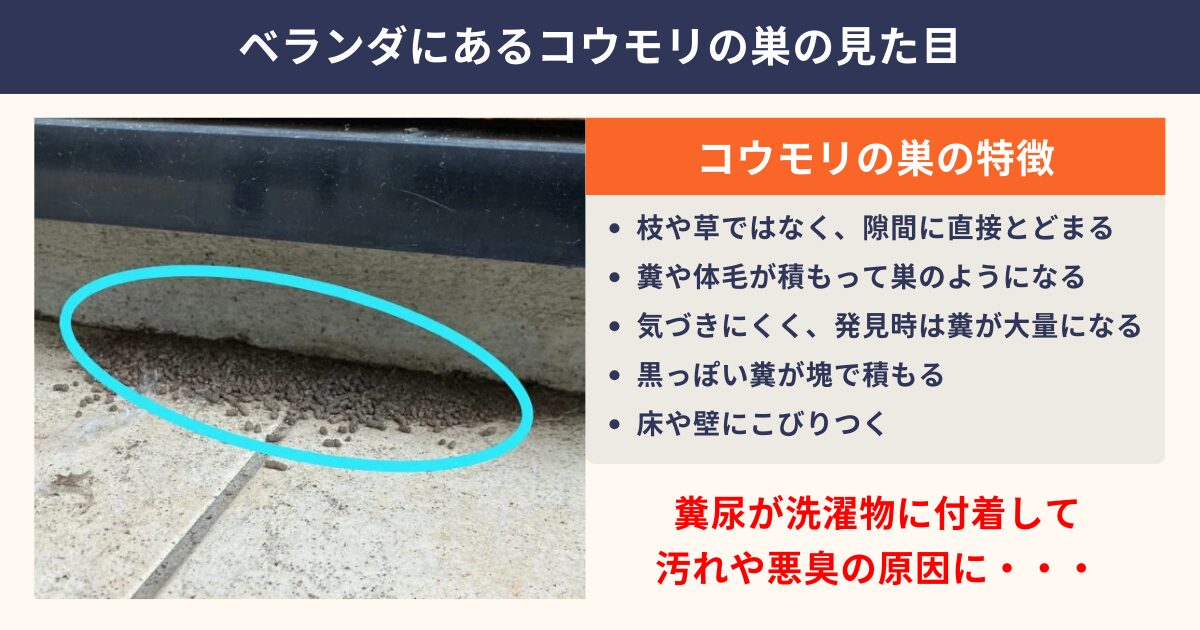

ベランダにあるコウモリの巣の見た目

コウモリの巣は、鳥のように枝や草で形を作るものではなく、狭い隙間にとどまりながら、糞や体毛が積もっていくことで巣のような状態になります。

ベランダでは室外機の裏や物干し竿の支柱まわり、壁際など、見えにくい場所で静かに棲みついていることが多く、気づかないうちに被害が広がっているケースもあります。

巣のある場所には、黒っぽいフンが積もっていたり、床や壁にこびりついていることが多いため、異変を感じたら早めに確認してください。

ベランダのコウモリを放置する危険性

コウモリは夜行性のため、物陰が多く静かなベランダは棲みつきやすい環境ですが、放置すれば悪臭や騒音、健康被害などが発生し、生活を脅かす原因になります。

家族の安全と衛生環境を守るためにも、異変に気づいたら迷わず対処してください。

悪臭

コウモリの糞尿には強いアンモニア臭があり、一度こびりつくと簡単には取れません。

そのまま堆積させると雑菌が繁殖し、ニオイがこもってしまいます。

健康被害にも繋がるため、異変に気づいたらすぐに対応してください。

騒音

コウモリは夜行性のため、暗くなると羽音や鳴き声が響き、睡眠を妨げる原因になります。

室外機の裏や壁際などに棲みつかれていると、音が室内にまで伝わりやすく、騒音トラブルに直結します。

騒音が続くと、ストレスや不眠など体調への影響も避けられないため、早急な対策が必要です。

病原菌

コウモリの糞尿には、複数の病原菌や寄生虫が含まれており、衛生的にとても危険です。

| コウモリのフンに含まれる病原菌・寄生虫 | |||

| 病原菌 | 感染症名 | 主な症状 | 参照元 |

| ヒストプラズマ菌 | ヒストプラズマ症 | 発熱、咳、倦怠感、呼吸器困難など | 岩手感染症情報センター |

| サルモネラ菌 | サルモネラ感染症 | 腹痛、下痢、発熱 | JUMA-Vet |

| レプトスピラ菌 | レプトスピラ症 | 発熱、頭痛、筋肉痛など、重篤化すると腎不全や肝障害を伴う黄疸が発生する | J-Stage |

| 狂犬病ウイルス | 狂犬病 | 発熱、神経症状、倦怠感など、発症するとほぼ100%死亡する | 国立感染症研究所 |

| ニパウイルス | ニパウイルス感染症 | 発熱、頭痛、嘔吐、急性脳炎症状など 致死率が高い |

理化学研究所 |

| リッサウイルス | リッサウイルス感染症 | 狂犬病に似た神経症状など、進行すると中枢神経障害が起きる | 岩手県感染症情報センター |

| SARS関連コロナウイルス | SARS | 発熱、筋肉痛など、重篤化すると急性呼吸窮迫症候群を起こす | 理化学研究所 |

乾燥したフンが粉状になって空気中に舞い上がると、吸い込んだ人が感染症を発症する危険があります。

小さな子どもや高齢者がいる家庭では、健康被害に繋がりやすいため、放置せず速やかに駆除と清掃を行いましょう。

洗濯物が汚れる

コウモリがベランダに棲みついていると、干している洗濯物にフンや尿が落ちて汚れ、シミや臭いが残るだけでなく、病原菌が付着するため不衛生です。

繰り返し汚されると、洗い直す手間が増えるうえ、臭いが取れずに衣類が使えなくなることもあります。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの被害を画像、グラフ付きで解説!対策方法やNG行為とは?

コウモリが家に棲みつくと、糞尿による悪臭や汚染、感染症などさまざまな被害をもたらすことがあります。 早めに対策を取らなければ、被害はどんどんと拡大していくかもしれません。 本記事では、家に棲みつきやす ...

続きを見る

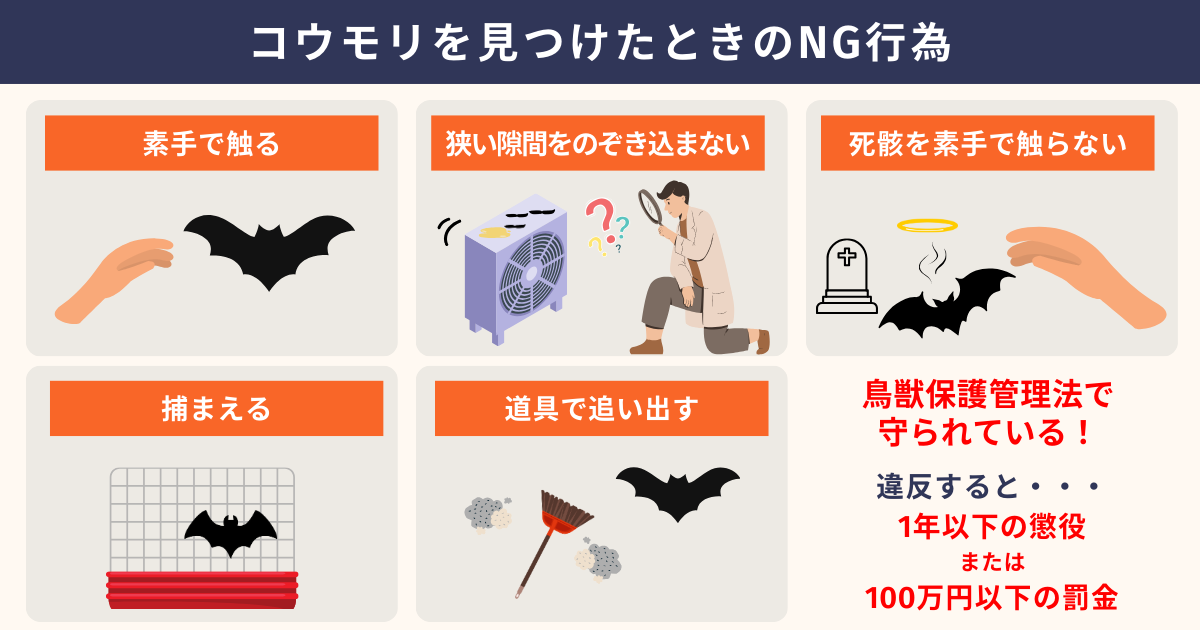

ベランダでコウモリを見つけたときのNG行為

ベランダの掃除や洗濯物を干しているときに、室外機や物陰でコウモリに気づき、驚いて誤った行動を取ることも少なくありません。

感染症などの被害を防ぐためにも、落ち着いて正しい知識で対処することが大切です。

ベランダに棲みついていたとしても、慌てず冷静な行動を心がけましょう。

素手で触る

コウモリの体には多くの病原菌や寄生虫が付着しているため、素手で触るのは危険です。

ヒストプラズマ菌や狂犬病ウイルスなどを媒介する場合もあり、噛まれたり引っかかれたりすると感染症にかかる恐れがあります。

発見しても絶対に触れず、距離を取って落ち着いて対応しましょう。

狭い隙間を無理にのぞき込まない

室外機やベランダの壁際など、コウモリが潜みやすい隙間をのぞき込むのは危険です。

コウモリは狭い空間に潜んでいることが多く、驚くと突然飛び出してくることがあります。

顔を近づけた状態で飛び立つと、目や口に接触してしまう危険もあるため、無闇にのぞき込むのはやめてください。

捕まえる

手で捕まえようとするのは危険です。コウモリは鳥獣保護管理法により、許可なく捕獲することが法律で禁止されています。

捕まえたとしても噛まれたり、病原菌に感染する危険があるため、自己判断での捕獲は避けてください。

道具で追い出す

ほうきや棒などを使って無理やり追い出そうとすると、コウモリがパニックになり、暴れたり飛び回ったりして予期せぬ事故に繋がる恐れがあります。

コウモリが動揺すると、室内に入り込んでしまうケースもあるため、自己流の追い出しはやめましょう。

どうしても必要な場合は、専門業者に依頼するのが安全です。

死骸を発見しても素手で触らない

死んでいるコウモリでも、体には病原菌や寄生虫が残っており、直接触ると感染症の原因になります。

実際には弱っているだけで、近づいたとたんに突然動き出すこともあり、噛まれたり引っかかれたりする危険もあるため、すぐには触らないようにしましょう。

見つけた場合は、素手では触らず、ゴム手袋を使い慎重に対応するか、専門業者に処理を依頼してください。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが持つ寄生虫や感染症とは?危険な病気から身を守るための方法

「コウモリによる感染症や病気が心配…」「最近身体がかゆくて、寄生虫のせい?」 このような不安を抱えている方は少なくありません。 コウモリによる感染症は人にうつる可能性があり、発症すれば健康を脅かすなど ...

続きを見る

鳥獣保護管理法におけるコウモリの扱い

コウモリは鳥獣保護管理法により保護されているため、許可なく捕まえたり傷つけたりすることは法律で禁止されています。

無許可での捕獲や殺傷は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性がある違反行為です。

無理に追いかけたり手づかみで捕まえると、法律違反になるだけでなく、噛まれて感染症にかかるなど、安全や衛生面でも深刻な問題を引き起こします。

コウモリを見つけても、自分でなんとかしようとせず、必要であれば専門業者に依頼しましょう。

こちらもCHECK

-

-

なぜコウモリは鳥獣保護管理法の対象?捕獲するのはNG?

「コウモリが家の中や周辺に棲みついて困っている」 「健康被害や建物への影響が心配」といった状況はありませんか? この記事では、鳥獣保護法の基本からコウモリ駆除の具体的な方法、最適な時期や ...

続きを見る

ベランダにいるコウモリの追い出し方

ベランダに棲みついたコウモリも、道具と手順を守れば自力で追い出すことは可能です。

ただし、フンが大量に溜まっていたり、室外機や隙間の奥に入り込んでいる場合は、清掃や消毒が難しく、個人での対応は危険を伴います。

感染症や怪我を避けるためにも、不安がある場合は無理をせず、専門の業者に依頼しましょう。

ベランダにいるコウモリの追い出し方

- 駆除道具を用意する

- 服装を整える

- 忌避剤を使用する

- 清掃・消毒をする

駆除道具を用意する

コウモリをベランダから追い出すには、事前に必要な道具をしっかり準備しておきましょう。

忌避剤や消毒薬に加えて、室外機周りや壁の隙間を塞ぐためのコーキング剤や防獣ネットなど、再侵入を防ぐためのアイテムも重要です。

こちらもCHECK

-

-

コウモリ駆除に必要な道具には何がある?トータル費用も紹介!

コウモリが自宅に棲みつくと、糞や尿による悪臭や衛生面での問題が発生しやすくなります。 コウモリの身体からダニやウイルスを媒介する可能性もあり、放置すると健康を損ねたり病気を発症したりしてしまうかもしれ ...

続きを見る

服装を整える

ベランダでの追い出し作業や清掃中は、フンや尿に含まれる病原菌への感染、飛び出してくるコウモリとの接触など、さまざまな危険があります。

安全かつ衛生的に作業するためには、肌の露出を避け、防護できる服装を整えましょう。

- ゴーグル

- マスク

- 作業着

防塵マスク

ベランダでコウモリのフンを清掃したり、室外機や壁まわりの隙間を処理する際には、空気中に舞う微粒子や雑菌を吸い込まないためにも防塵マスクが必需品です。

顔にしっかり密着するタイプを選び、隙間ができないよう正しく装着してください。

保護ゴーグル

ベランダでの清掃中や忌避剤の散布時には、ホコリやフンの微粒子、薬剤の飛沫が目に入る危険があります。

こうした飛来物から目を守るためにも、保護ゴーグルは必須です。

作業を始める前に必ず準備しておきましょう。

作業着

使い捨ての作業着は、ベランダ周りの掃除中に、衣類がフンやホコリなどで汚れるのを防ぐための保護アイテムです。

作業後は室内に持ち込まず、その場で脱いで廃棄し、必要に応じて着替えやシャワーで衛生管理を徹底しましょう。

忌避剤を使用する

服装が整ったら、次はコウモリを追い出すために忌避剤を使いましょう。

忌避剤は、コウモリが嫌う匂いや刺激を与えることで、その場から離れさせる効果があります。

室外機の裏や壁の隙間、ベランダの天井まわりなど、コウモリが潜んでいそうな場所にまんべんなくスプレーしてください。

使用後は、様子を見ながら定期的に散布を続けると効果が持続します。

イカリ消毒 スーパーコウモリジェット

スーパーコウモリジェットは、ハッカの香りでコウモリの敏感な嗅覚を刺激し、不快感を与えて物理的な接触なしで安全に追い出せるスプレータイプの忌避剤です。

ベランダの壁際や室外機まわり、隙間などに噴射すれば、潜んでいるコウモリの移動を促せます。

こちらもCHECK

-

-

コウモリ忌避剤の種類と使い方、効果を徹底解説!場所別のおすすめ対策5選

家の天井裏やベランダにコウモリが棲みついてしまい、「追い出したいけどどうしたらいいの?」と悩んでいませんか。 コウモリは鳥獣保護管理法で守られているため、捕獲や殺傷は禁止されています。 そこで追い出し ...

続きを見る

清掃・消毒をする

コウモリを追い出したあとは、ベランダに残ったフンや尿を拭き取り、丁寧に清掃・消毒しましょう。

消毒液は直接スプレーせず、雑巾やペーパーに染み込ませてから拭くのが基本です。

そのまま噴射するとフンの粉塵が舞い上がり、空気中に拡散して感染症にかかる危険性があるため注意してください。

清掃後はゴミを密閉して処分し、作業に使用した道具や手も念入りに洗いましょう。

消毒用エタノール

消毒用エタノールは、ベランダに残ったコウモリのフンや尿を除菌・消臭するのに効果的なアイテムです。

アルコール成分がウイルスや細菌をしっかり除去してくれるため、ペーパーや雑巾に染み込ませて使えば、粉塵の飛散も防げて衛生的です。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの糞や尿は危険?

「自宅の壁や庭にコウモリの糞や尿が落ちていて気になる」 「コウモリの糞や尿は健康被害があるのか?」とお悩みではありませんか? コウモリの糞や尿は健康に影響するため、早めの対策が必要です。 本記事は、コ ...

続きを見る

ベランダから家の中へ入られる前に、侵入経路を塞ごう

ベランダは外からの出入り口が多く、コウモリにとって家の中へ入り込むための侵入経路になりやすい場所です。

一度入り込まれると、換気扇や通気口、屋根裏などに棲みつかれ、被害がどんどん広がってしまいます。

被害が広がる前に、侵入口をしっかり塞ぎ、コウモリが近づけない環境を整えましょう。

防獣ネットを張る

コウモリの侵入を防ぐためには、防獣ネットの設置が効果的です。

換気扇まわりや室外機の隙間を金網などでピンポイントに塞ぐ方法も効果的ですが、ベランダ全体をネットで覆う方法は、より広範囲に侵入を防げる対策です。

手すりや壁との隙間、天井まわりなど、複数の侵入経路を一気に遮断できるため、物理的にコウモリが入り込めない環境を作れます。

ただし、外観が損なわれる可能性があるほか、賃貸物件では防獣ネットの設置が禁止されている場合もあります。

設置が難しい場合は、目立ちにくく取り外しもしやすい金網などを使って対策するのがおすすめです。

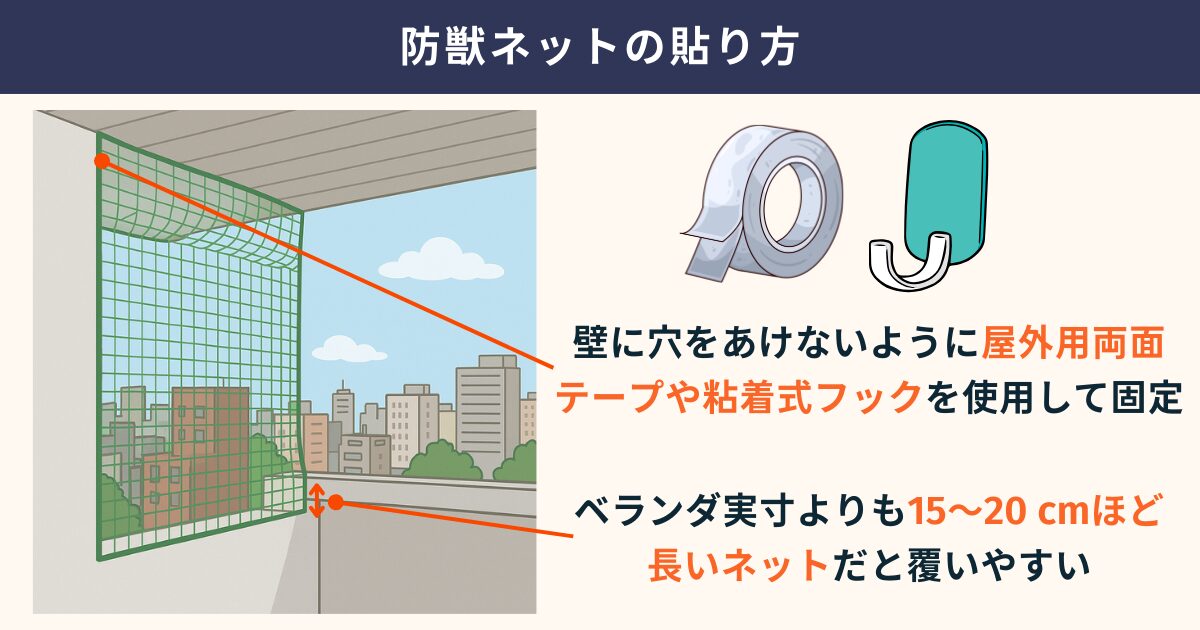

防獣ネットの貼り方

防獣ネットを効果的に機能させるためには、ネットの種類や設置方法にも注意が必要です。

まず、網目が1cmほどの細かいネットを選び、ベランダ全体を覆えるサイズを用意しましょう。

ベランダの実寸よりも15〜20cmほど大きめのネットを選ぶと、隙間なくカバーできます。

設置の際は、壁や天井に穴を開けずに済むよう、屋外用の両面テープや粘着式フックを使うと、賃貸物件でも対応しやすくなります。

ネットの固定には結束バンドを使い、たるみが出ないようしっかり張って取り付けるのがポイントです。

隙間やたるみがあると、コウモリに入り込まれる原因になります。

必ず端から端まで密着させるように貼り、設置後も定期的にたるみや外れがないか確認しておきましょう。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの侵入経路を塞ぐ効果的な方法3選と使い方

「コウモリが家に棲みついていて困っている」 「コウモリの侵入を塞ぐ具体的な方法が知りたい」 といったお悩みはありませんか? この記事では、コウモリの侵入経路を塞ぐ手順、必要な道具、見つけたときのNG行 ...

続きを見る

コウモリの嫌う環境を作る

物理的に侵入口を塞ぐだけでなく、ベランダそのものをコウモリにとって居心地の悪い空間にすることで、再び寄せつけないようにしましょう。

コウモリは強い光や音、独特な香りを嫌う習性があるため、これらを活用することで近寄りにくい環境が作れます。

ミント苗などのハーブ系を設置

コウモリは強い香りを嫌うため、ミントやハッカなどのハーブをベランダに置くと、近づきにくくなります。

鉢植えで設置すれば手軽に導入でき、見た目もナチュラルで、ベランダガーデニングとして楽しめるのも魅力です。

ストロボライトを設置

不規則な点滅をするストロボライトは、コウモリが安心して休めない環境を作るのに効果的です。

夜間に一定時間作動させることで、暗所を好むコウモリを寄せつけにくくなります。

ラジオや超音波装置を設置

人には聞こえにくい高周波を発する超音波装置や、ラジオの音もコウモリの警戒心を刺激します。

ベランダに人の気配を感じさせることで、棲みにくい場所と認識させましょう。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの嫌がるニオイって?手作り忌避剤の作り方や追い出し方法も解説!

夜間に家の周囲をコウモリが飛び回る姿を見たという人もいるでしょう。 コウモリが家に棲みついてしまうとフンや尿による悪臭や病原菌のリスクが上昇してしまうため、きちんとした対策が必要です。 コウモリ対策に ...

続きを見る

こちらもCHECK

-

-

コウモリが嫌う植物とは?効果的なハーブ5選と再来防止策を解説

「コウモリ対策にハーブが効くって聞いたけど、本当に効果あるの?」 植物の香りで追い払えるなら、薬剤より安心で、見た目も悪くないという理由で検討している方もいるのではないでしょうか。 実際、ミントやハッ ...

続きを見る

予防タイプの忌避剤を使用する

コウモリの再来を防ぐには、追い出したあとも予防用の忌避剤を継続的に使用し、居心地が悪い場所と認識させることが大切です。

ベランダでは、通気口や換気扇のまわり、室外機の裏側などに配置することで、室内への侵入を防ぎやすくなります。

SHIMADA コウモリ寄せつけない! 忌避剤

置き型タイプの忌避剤は、ベランダでも使いやすく、手間をかけずに再発防止できるアイテムです。

換気扇や通気口の近く、室外機の隅などに置くだけで、コウモリが寄りつきにくい空間を維持できます。

香りが広がりすぎず、周囲への影響も少ないのが特徴です。

ベランダにいるコウモリを放置すると家中が危険に!被害が広がる前にプロに相談

ベランダはコウモリにとって絶好の入り口になりやすく、放置していると換気扇や通気口、屋根裏などへ被害が広がってしまいます。

フンや異臭を見つけた時点で、自力で忌避剤を使ったり、防獣ネットを張るなどの対策は可能ですが、狭い場所での作業や健康被害、転落事故など危険も伴います。

すでに家の中にコウモリが入り込んでいた場合は、自力での対応が難しく、適切な処置をしなければ被害が長期化する可能性もあるでしょう。

被害を食い止め、安全に解決するためには、早めに専門業者へ相談するのが安心です。

構造を理解したうえで、追い出しから清掃・再発防止まで任せられるため、無理せず安全に解決したいなら、早めに専門業者へ相談しましょう。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの正しい駆除方法をプロが徹底解説!放置の危険性や業者の費用相場を紹介

「天井からパタパタ音がする」 「ベランダに黒い糞が落ちていて心配」 こうした違和感は、コウモリが棲みついてるサインかもしれません。 放置すると糞尿による悪臭や健康被害、家の破損につながる恐れがあります ...

続きを見る