「コウモリが出て困っているけど、防獣ネットって本当に効果があるの?」

このような疑問を抱えて、コウモリ駆除方法に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

防獣ネットはコウモリ対策として有効な手段の一つです。

ただし、取りつけただけでは効果は薄く、設置場所や素材選び・固定方法を間違えると逆効果になることも。

この記事では、コウモリ対策にネットは有効なのか、戸建て・分譲・賃貸でのルールの違い、設置前に知っておくべき注意点などを解説します。

このような方におすすめ

- ベランダや庭でコウモリを見かけた方

- 自分でできるコウモリ対策を知りたい方

- 防獣ネットの効果や対策方法を知りたい方

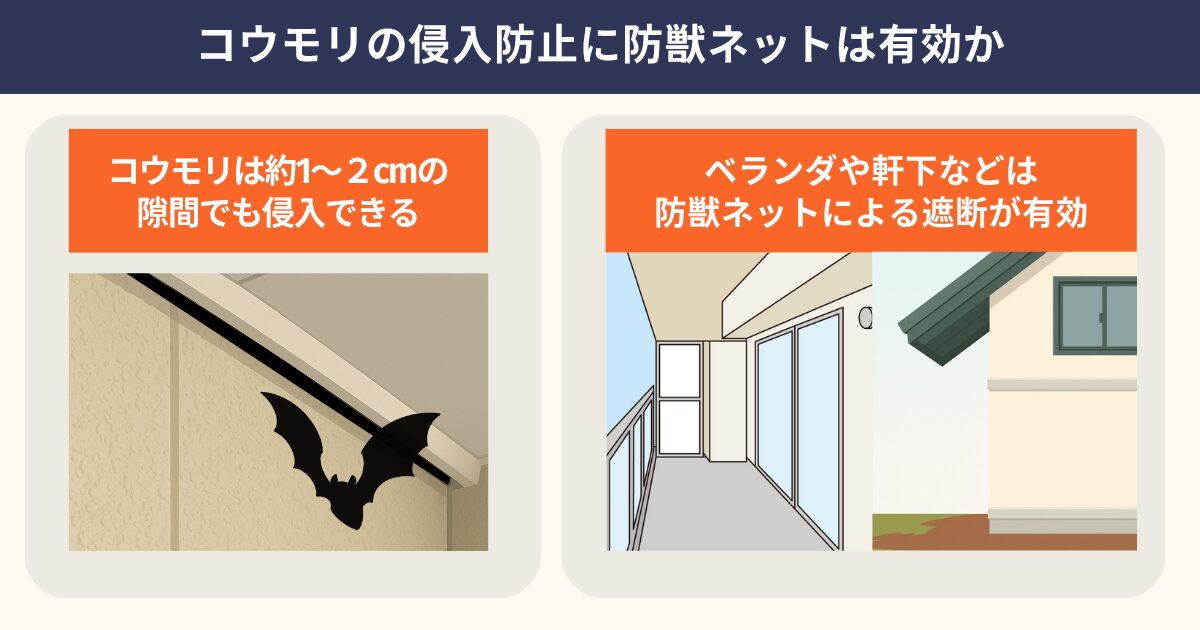

コウモリの侵入防止に防獣ネットは有効か

コウモリの侵入を防ぐには、防獣ネットで侵入経路を物理的に塞ぐ方法が効果的です。

ベランダや軒下などの屋外と室内をつなぐ場所は、侵入の起点になりやすいため、防獣ネットによる遮断が有効とされています。

コウモリは、わずか1〜2cmの隙間からでも室内に入り込むため、侵入口となる箇所は隙間なく確実に塞ぐことが大切です。

すでに棲みついている場合は、まずはコウモリを追い出し、巣や糞尿を取り除いたうえで、防獣ネットや金網などを設置し、侵入経路を塞ぎます。

設置前に確認すべきルールと物件ごとの注意点

コウモリ対策として防獣ネットを設置する前に、物件の種類によっては制限や許可が必要な場合があります。

アパートやマンションなどの集合住宅では、共用部に防獣ネットを設置できないケースがあります。

戸建て

戸建て住宅は、敷地内であれば防獣ネットを自由に設置できます。

一方で、見た目が損なわれたり、固定が甘く強風時にネットが飛ばされてしまうと、周囲への迷惑や思わぬ事故につながる恐れがあります。

屋外に設置する際は、安全性への配慮を忘れずに行ってください。

分譲マンション

分譲マンションは、ベランダの柵や外壁といった部分が共用部分に該当することが多いため、防獣ネットを設置する場合は、管理組合の許可を得る必要があります。

マンションによっては、景観や安全性への配慮から、防獣ネットの取り付けを禁止している可能性があります。

防獣ネットを設置する際は、事前に管理規約を確認し、許可が必要な場合は申請を行ってください。

賃貸マンション・アパート

賃貸物件では、外壁やベランダなどの設備に対して、入居者が勝手に手を加えられません。

防獣ネットの設置によって傷や跡が残ると、退去時に原状回復費用が請求される可能性があります。

防獣ネットを取り付けたい場合は、必ず事前に管理会社や大家へ相談し、許可を得てから対応してください。

こちらもCHECK

-

-

賃貸アパートやマンションにコウモリが出たら?原因・被害・駆除方法を解説

「ベランダの隅に黒い糞が落ちていた」「換気扇の奥から羽音がする」 「近隣の部屋にコウモリが棲みついていそう」 異変に心当たりがあるならコウモリが棲みついているかもしれません。 アパートやマンションなど ...

続きを見る

コウモリ対策に防獣ネットを使う際の注意点

防獣ネットは、正しく設置しなければ効果は薄れ、隙間から再侵入される可能性があります。

以下では、防獣ネット対策において注意すべきポイントを紹介します。

コウモリ対策に防獣ネットを使う際の注意点

- 追い出しをしたあとの侵入経路対策として使う

- 集合住宅の場合は許可を取る

- 網目の細かいネットを選ぶ

- 隙間なく設置する

- 設置後も継続的な管理をする

追い出しをしたあとの侵入経路対策として使う

コウモリ対策において防獣ネットは、追い出しが完了したあとに使用してください。

先にネットを設置してしまうと、屋内に取り残されたコウモリが逃げ場を失い、室内での被害が拡大する恐れがあります。

コウモリ専用の忌避剤や音波装置などで外へ追い出し、その後に侵入経路を塞ぐように防獣ネットを設置してください。

集合住宅の場合は許可を取る

マンションやアパートなどの集合住宅では、ネットの設置にあたって管理会社や管理組合の許可が必要になることがあります。

ベランダや外壁などの共用部分に対しては、入居者の判断で加工できません。

建物によっては、景観や安全性の観点からネットの設置を制限していたり、ルールを設けていることもあります。

設置前に必ず規約を確認し、許可申請を行ってください。

網目の細かいネットを選ぶ

コウモリは1〜2cmの隙間でも入り込んでしまうため、ネットの網目は細かいものを選びましょう。

防獣ネットを選ぶ際は、園芸用や鳥よけ用の粗いタイプではなく、コウモリが通り抜けられないような10mm程度の網めの細かい製品を選んでください。

耐久性や屋外使用に対応しているか確認し、長期間の設置に耐えられる製品を選びましょう。

隙間なく設置する

ネットの張り方にも注意が必要で、良い素材を選んでも、取り付けに隙間があれば、コウモリが侵入してしまいます。

ネットは覆うのではなく、塞ぐ意識を持ち、四辺を固定し、めくれやたるみが出ないように施工しましょう。

設置する場所が屋外である場合は、日差しや雨風にさらされるため、防水性・強度に優れた素材を選んでください。

設置後も継続的な管理をする

ネットは素材によっては日差しや雨風で劣化しやすいため、季節の変わり目や台風の後などにも点検し、破損やたるみがないか確認しましょう。

防獣ネットは張って終わりではなく、再び棲みつかれない環境を維持するためには、日々の管理も欠かせません。

防獣ネットが有効な場所

防獣ネットは、コウモリの侵入経路となる屋外と接する場所に設置することで、高い効果を発揮します。

防獣ネットが有効な場所

- ベランダ

- 庭

- 軒下

ベランダ

ベランダは外部に面しているため、壁や天井の隙間、排気口などからコウモリが侵入しやすく、屋内への侵入経路になります。

ナイトルースト(休息場所)として利用されやすく、外から飛来して一時的にとどまることが多いため、糞害や羽音による被害が発生するケースもあります。

防獣ネットをベランダに設置することで、コウモリの侵入経路を物理的に遮断できるほか、糞やニオイといった衛生被害の予防にもつながります。

こちらもCHECK

-

-

ベランダにコウモリが出た!侵入経路の封鎖と駆除対策を徹底解説

「ベランダに黒いフンが落ちている」「夜になるとベランダから音がする」 少しでもベランダ周辺に違和感があるなら、コウモリが棲みついているサインかもしれません。 ベランダは屋外に面しているためコウモリの侵 ...

続きを見る

庭

庭にある物置や軒先、植木の陰などは、コウモリが一時的に羽を休める場所として利用されやすく、棲みつかれるきっかけとなります。

防獣ネットを使うことで、コウモリの滞在を防ぎ、住宅への侵入や糞尿による被害を防ぐ効果があります。

軒下

軒下は、屋根裏や天井裏へつながる隙間ができやすく、コウモリの侵入経路となりやすい場所です。

放置すると、屋根裏に棲みつかれ、糞尿による悪臭や天井の染み、ダニ・寄生虫の発生など、住宅全体に被害が広がる恐れがあります。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが軒下に棲みついてる?効果的な対策と追い出しを解説

「軒下の隙間に黒い影が見えた」「軒下周辺にフンや汚れがある」 このような状況を目撃したのなら、軒下にコウモリが棲みついている可能性があります。 軒下は高さがあり人目が届きにくく、雨風も避けられる静かな ...

続きを見る

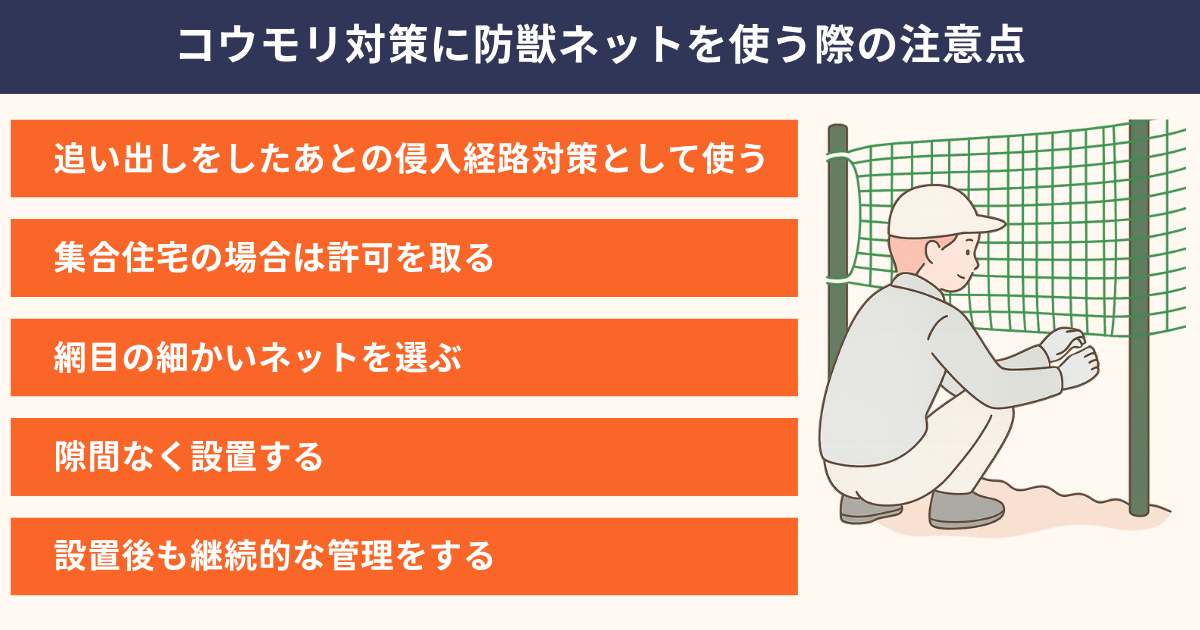

防獣ネットが不向きな場所

ベランダや軒下にはネットが有効ですが、通気や排気が必要な設備には適していません。

以下のような場所では、素材や施工方法を変える必要があります。

防獣ネットが不向きな場所

- 換気扇

- 通気口/排気口

- エアコン

通気口や換気扇には金網やパンチングメタルが効果的

通気口や換気扇には熱や排気など空気の通り道のため、防獣ネットでは通気性が損なわれます。

金網やパンチングメタルなど、耐久性と通気性を両立できる素材で塞ぐのが効果的です。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが通気口に棲み着く理由とは?換気扇・排気口から安全に追い出す方法と再来予防の対策

「夜中に換気扇から奇妙な音がする…」「通気口や排気口のあたりで黒い影を見かける…」 もしかすると、コウモリが棲みついているかもしれません。 コウモリが家の中へ侵入しやすい場所のひとつが、通気口や換気扇 ...

続きを見る

エアコンは業者に依頼する

エアコンの室外機や配管周辺はコウモリの侵入経路となりやすく、誤って触ると故障の原因になるため注意が必要です。

2階以上は高所作業となるため、安全面からも専門業者に相談するのが確実です。

こちらもCHECK

-

-

エアコンのコウモリ被害は危険!駆除方法、侵入経路の塞ぎ方、対策方法を解説

「エアコンの吹き出し口から異臭がする」「周囲に黒い糞が落ちている」 そのような異変に気づいたら、コウモリがエアコン内部に入り込んでいる可能性があります。 コウモリの糞尿は乾燥して粉じん化しやすく、エア ...

続きを見る

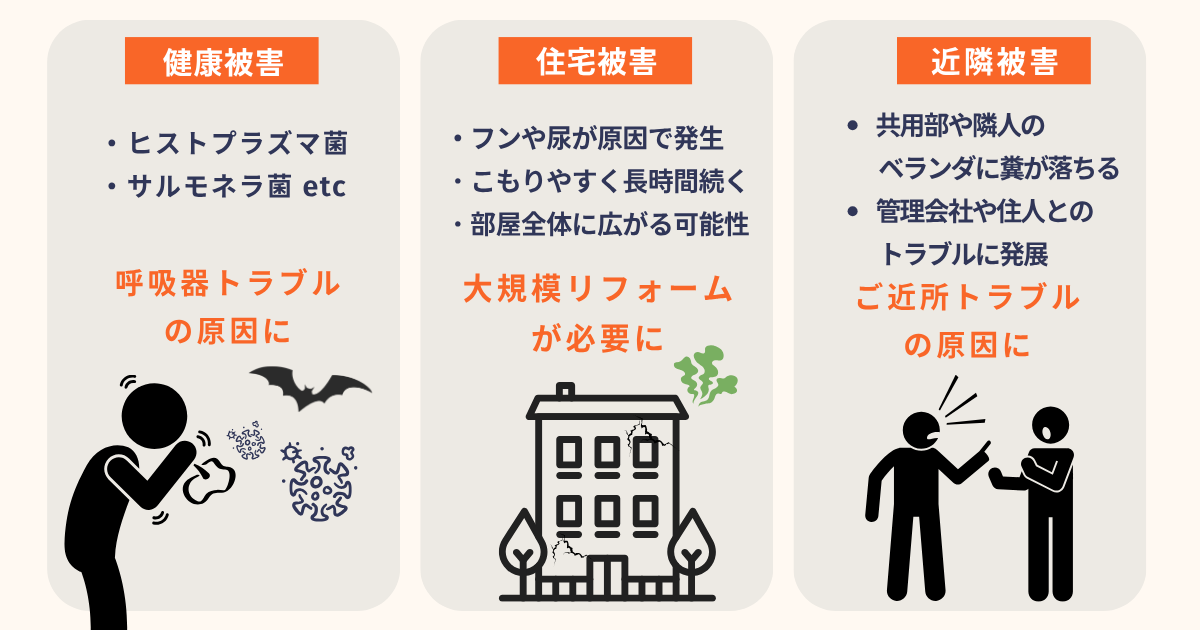

家にコウモリが棲みつくと起こる被害

コウモリが家に棲みつくと、建物の汚損だけでなく、健康被害や近隣トラブルなど、さまざまな問題が発生します。

ベランダや軒下から屋根裏へ侵入されると被害がさらに拡大する恐れがあるため、防獣ネットなどで早めに侵入経路を塞ぎましょう。

家にコウモリが棲みつくと起こる被害

- 健康被害

- 住宅被害

- 近隣被害

健康被害

コウモリの糞には、ヒストプラズマ菌や狂犬病ウイルスなどの病原体が含まれていることがあります。

乾燥した糞が空気中に舞い、呼吸器感染症などを引き起こす場合があるため、小さな子ども、高齢者、免疫力の低い方がいる家庭では、早めの対策が必要です。

| コウモリのフンに含まれる病原菌・寄生虫 | |||

| 病原菌 | 感染症名 | 主な症状 | 参照元 |

| ヒストプラズマ菌 | ヒストプラズマ症 | 発熱、咳、倦怠感、呼吸器困難など | 岩手感染症情報センター |

| サルモネラ菌 | サルモネラ感染症 | 腹痛、下痢、発熱 | JUMA-Vet |

| レプトスピラ菌 | レプトスピラ症 | 発熱、頭痛、筋肉痛など、重篤化すると腎不全や肝障害を伴う黄疸が発生する | J-Stage |

| 狂犬病ウイルス | 狂犬病 | 発熱、神経症状、倦怠感など、発症するとほぼ100%死亡する | 国立感染症研究所 |

| ニパウイルス | ニパウイルス感染症 | 発熱、頭痛、嘔吐、急性脳炎症状など 致死率が高い |

理化学研究所 |

| リッサウイルス | リッサウイルス感染症 | 狂犬病に似た神経症状など、進行すると中枢神経障害が起きる | 岩手県感染症情報センター |

| SARS関連コロナウイルス | SARS | 発熱、筋肉痛など、重篤化すると急性呼吸窮迫症候群を起こす | 理化学研究所 |

住宅被害

コウモリが屋根裏や天井裏に入り込むと、糞尿によって悪臭や天井のシミが発生し、木材の腐食を引き起こす原因となります。

断熱材に糞が染み込むと除去や修繕が困難になり、放置すれば家全体の劣化につながりかねません。

近隣被害

コウモリの被害は自宅だけでなく共用スペースや隣戸にも及び、ベランダや外壁に糞が落ちることで近隣住民とのトラブルにつながることがあります。

対応が遅れると、苦情を受けるだけでなく、居住環境の悪化や精神的ストレスの原因になることも。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの被害を画像、グラフ付きで解説!対策方法やNG行為とは?

コウモリが家に棲みつくと、糞尿による悪臭や汚染、感染症などさまざまな被害をもたらすことがあります。 早めに対策を取らなければ、被害はどんどんと拡大していくかもしれません。 本記事では、家に棲みつきやす ...

続きを見る

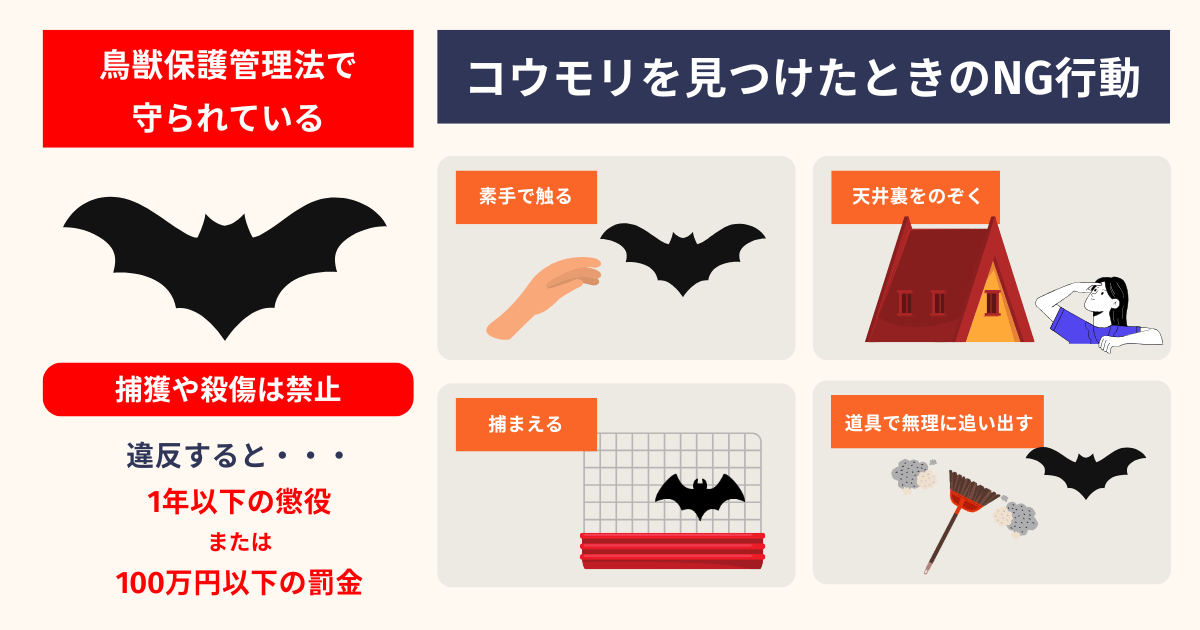

コウモリを見つけたときのNG行為

コウモリを見かけた際、自己判断で対処しようとすると、法律違反や健康被害を招くことがあります。

以下のような行動は避け、必要に応じて専門家に相談しましょう。

コウモリを見つけたときのNG行為

- 素手で触る

- 天井裏などをのぞき込む

- 捕まえる

- 道具で追い出す

素手で触る

コウモリの体や糞尿には、狂犬病ウイルスやヒストプラズマ菌などの病原体が含まれていることがあります。

引っかかれたり、皮膚や粘膜を通じて菌が体内に入ると、重篤な感染症につながる恐れがあります。

乾燥した糞が舞い上がり、手や衣服に付着するだけでも危険があるため、素手では絶対に触れないようにしてください。

天井裏などをのぞき込む

換気口や天井裏、屋根の隙間などに潜んでいるコウモリを見つけた場合でも、無理にのぞき込むのは危険です。

突然飛び出してきて驚いた拍子に、転倒や落下につながることがあります。

高所作業になるケースが多く、自分で確認しようとせず、安全な距離を保ってください。

捕まえる

コウモリは鳥獣保護管理法により保護されているため、許可なく捕獲・殺処分することは法律で禁止されています。

自宅内や敷地内で見つけた場合でも、捕まえると罰則の対象になる可能性があるため、専門業者への相談が必要です。

道具で追い出す

ホウキや棒などで追い払おうとすると、コウモリが室内を飛び回ってパニックになったり、換気口や家具の隙間に逃げ込んでしまうことがあります。

室内に侵入されると、清掃や消毒が難しくなり、被害が長期化する原因になるため、強引に追い出すのではなく、状況を把握し、冷静に対応してください。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが持つ寄生虫や感染症とは?危険な病気から身を守るための方法

「コウモリによる感染症や病気が心配…」「最近身体がかゆくて、寄生虫のせい?」 このような不安を抱えている方は少なくありません。 コウモリによる感染症は人にうつる可能性があり、発症すれば健康を脅かすなど ...

続きを見る

鳥獣保護管理法におけるコウモリの扱い

コウモリは鳥獣保護管理法により保護されており、ベランダや軒下の周辺に棲みついていても、許可なく捕獲・駆除することは法律で禁じられています。

違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があり、個人の判断で対処するのは危険です。

集合住宅では、住人が無断で工事を行ったり、忌避剤を使用することが管理規約違反にあたる場合もあります。

コウモリを発見した場合は、管理会社や専門の害獣駆除業者に相談しましょう。

こちらもCHECK

-

-

なぜコウモリは鳥獣保護管理法の対象?捕獲するのはNG?

「コウモリが家の中や周辺に棲みついて困っている」 「健康被害や建物への影響が心配」といった状況はありませんか? この記事では、鳥獣保護法の基本からコウモリ駆除の具体的な方法、最適な時期や ...

続きを見る

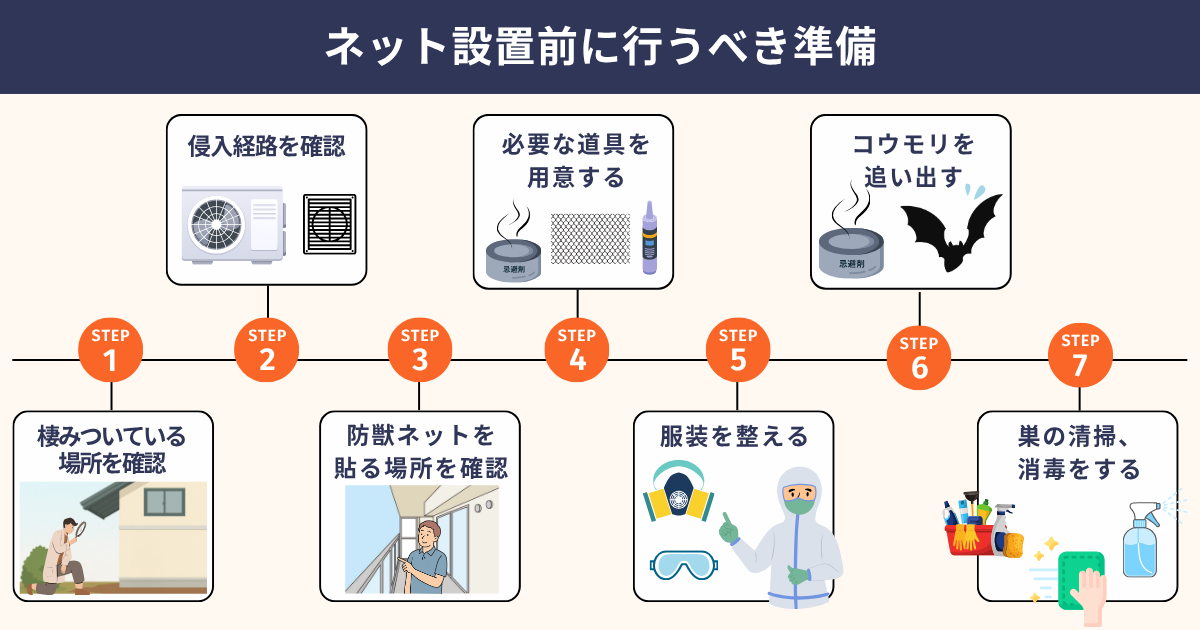

防獣ネット設置前に行うべきこと

防獣ネットを設置する前に、コウモリが内部に残っていないか確認し、適切な手順で追い出しましょう。

コウモリが棲みついたまま防獣ネットを張ると、室内に侵入されたり、ニオイや糞、害虫発生の原因になります。

防獣ネット設置前に行うべきこと

- 棲みついている場所を確認する

- 侵入経路を確認する

- 防獣ネットを張る場所を確認する

- 必要な道具を用意する

- 服装を整える

- コウモリを追い出す

- 巣の清掃、消毒をする

①棲みついている場所を確認する

防獣ネットの設置前に、コウモリが棲みついている場所を確認してください。

コウモリは、軒下・屋根裏・換気口・通気口など、狭くて暗い場所に潜みやすいです。

以下のような兆候が見られる場所は、重点的に確認すると発見できるかもしれません。

コウモリがいるサイン

- 出入り口付近に糞や尿が落ちている

- 羽ばたく音や鳴き声が聞こえる

- コウモリが飛び立つのを見たことがある

②侵入経路を確認する

コウモリの居場所が確認できたら、次は侵入経路を調べましょう。

侵入経路の特定は、追い出しのタイミングや防獣ネットの設置場所を判断する基準にもなります。

コウモリは、わずか1〜2cmの隙間でも出入りできるため、小さな開口部も見逃さないようにしましょう。

侵入経路になりやすい場所

- 換気口や通気ダクトの隙間

- 屋根と壁の取り合い部分

- 雨戸の戸袋や配管の引き込み口

- 外壁のひび割れや板の継ぎ目

黒っぽいシミや糞が付着している場所は、侵入経路となっている可能性が高いです。

③防獣ネットを張る場所を確認する

ベランダ・軒下・通気口などの隙間や暗がりを重点的に確認し、侵入経路を物理的に遮断できるよう、防獣ネットの設置場所を確認しておいてください。

マンションやアパートの場合は、管理会社や大家さんへ確認する必要があります。

侵入経路の場所によっては防獣ネットで対応できないこともあるため、状況に応じた道具の準備が必要です。

防獣ネットの設置が難しい場所や、強度・通気性が求められる箇所は、ステンレス製の金網やパンチングメタルなど、耐久性の高い素材で塞ぐ方法も有効です。

④必要な道具を用意する

ネットを設置する場合は、事前に必要な道具を揃えておきましょう。

忌避スプレーや作業用の手袋、防護マスク、脚立、懐中電灯など、安全に作業を行うための基本装備を用意してください。

侵入経路を塞ぐために、防獣ネットのほか、固定用の結束バンドや金網、シーリング剤なども準備しておき、再び棲みつかせないための設置型忌避剤なども、合わせて用意しておくと安心です。

こちらもCHECK

-

-

コウモリ駆除に必要な道具には何がある?トータル費用も紹介!

コウモリが自宅に棲みつくと、糞や尿による悪臭や衛生面での問題が発生しやすくなります。 コウモリの身体からダニやウイルスを媒介する可能性もあり、放置すると健康を損ねたり病気を発症したりしてしまうかもしれ ...

続きを見る

⑤服装を整える

糞尿やホコリを吸い込んだり、コウモリが突然飛び出す恐れがあるため、作業着、手袋、マスク、ゴーグルなど、肌の露出を避けた服装で作業しましょう。

安全のために準備しておくべき道具

- 防塵マスク

- 保護ゴーグル

- 作業着

防塵マスク

ベランダや軒下など屋外であっても、風で舞ったホコリや乾燥した糞を吸い込む恐れがあります。

病原菌やホコリの侵入を防ぐためには、隙間なく装着できる立体構造のマスクを使用しましょう。

保護ゴーグル

風で舞ったホコリや乾燥した糞、忌避剤の飛沫が目に入る場合があります。

ベランダや軒下の作業では上向きの作業になることも多く、目の保護が重要です。

飛散物や薬剤の影響から目を守るために、顔に密着する保護ゴーグルを使用し、隙間なく装着してください。

作業着

ベランダや軒下、庭先などで体をかがめたり、狭い場所に手を伸ばす場面も多く、衣類が糞やホコリに触れやすくなります。

肌の露出を避け、全身を覆える作業着を着用することで、汚れや病原菌との接触を防げます。

使い捨てタイプを選べば、作業後すぐに脱いで処分でき、汚れを屋内に持ち込まずに済むので衛生的です。

⑥コウモリを追い出す

防獣ネットを設置する前に、コウモリが出入りしている場所に忌避スプレーを使用して追い出してください。

スプレータイプは、狭い隙間や陰になった部分にも噴霧しやすいため、コウモリの退避に効果的です。

噴霧する際は、出入り口となっている隙間の周辺や、糞が落ちている場所、軒下や壁の影などを重点的に処理しましょう。

使用時はマスクや手袋を着用し、風向きや周囲への飛散にも注意しながら、作業を行ってください。

イカリ消毒 スーパーコウモリジェット

スーパーコウモリジェットは、ハッカの香りでコウモリの嗅覚を刺激し、不快感を与えるスプレータイプの忌避剤です。

物理的な接触なしで使えるため、軒下など手が届きにくい場所でも安全に追い出しできます。

スプレー後は、十分に時間をおいてから防獣ネットを設置してください。

⑦巣の清掃、消毒をする

コウモリを追い出したあとは、周辺に残った糞や尿を取り除き、清掃と消毒を行いましょう。

消毒液は直接スプレーせず、ペーパーや雑巾に染み込ませてから拭き取るのが基本です。

そのまま噴射すると乾燥した糞が粉じん化し、感染症の原因になる恐れがあります。

作業後は使用したペーパー類を密閉して廃棄し、道具や手指も忘れずに消毒・洗浄してください。

消毒用エタノール

糞や尿に病原菌が含まれている可能性があるので、ベランダや軒下の清掃後は、消毒用エタノールで除菌しましょう。

スプレータイプで扱いやすく、拭き取り後もニオイが残りにくいため、衛生的です。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの糞や尿は危険?

「自宅の壁や庭にコウモリの糞や尿が落ちていて気になる」 「コウモリの糞や尿は健康被害があるのか?」とお悩みではありませんか? コウモリの糞や尿は健康に影響するため、早めの対策が必要です。 本記事は、コ ...

続きを見る

再び寄せつけない!防獣ネットと併用するコウモリ対策

コウモリはわずかな隙間からでも侵入できるため、防獣ネットで物理的に塞ぐことが再発防止に有効です。

ベランダ・軒下・庭先などの外部空間は、コウモリがとどまりやすく、侵入のきっかけになりやすい場所なので、早めに対策しましょう。

防獣ネットと併用するコウモリ対策

- 防獣ネットを張る

- 隙間をコーキングなどで埋める

- コウモリの嫌う環境を作る

- 予防タイプの忌避剤を使用する

①防獣ネットを張る

コウモリの侵入を防ぐには、防獣ネットの設置が有効です。

ベランダ・庭先・軒下といった外部に面した場所は、とどまりやすく侵入されやすいため、広範囲を覆える防獣ネットで物理的に遮断しましょう。

賃貸物件では外観や管理規約の都合により、防獣ネットの設置が制限されることもあるため、目立ちにくく取り外しやすいカバーなどを活用しましょう。

Skycabin 防獣ネット

紫外線に強く劣化しにくい素材を採用した、防獣・防コウモリ用ネットです。

細かいメッシュがコウモリの侵入を防ぎ、ベランダや庭・軒下など広範囲の対策にも対応可能です。

サイズは1m×10mと大判で、ハサミで簡単にカットできるため、設置場所に合わせて柔軟に使えます。

防獣ネットの主な効果

- コウモリや小動物を物理的にブロック

- ベランダ・庭・軒下など広範囲に対応

- 複数の隙間を一括で塞げる

- ハサミでカットでき、設置場所に合わせられる

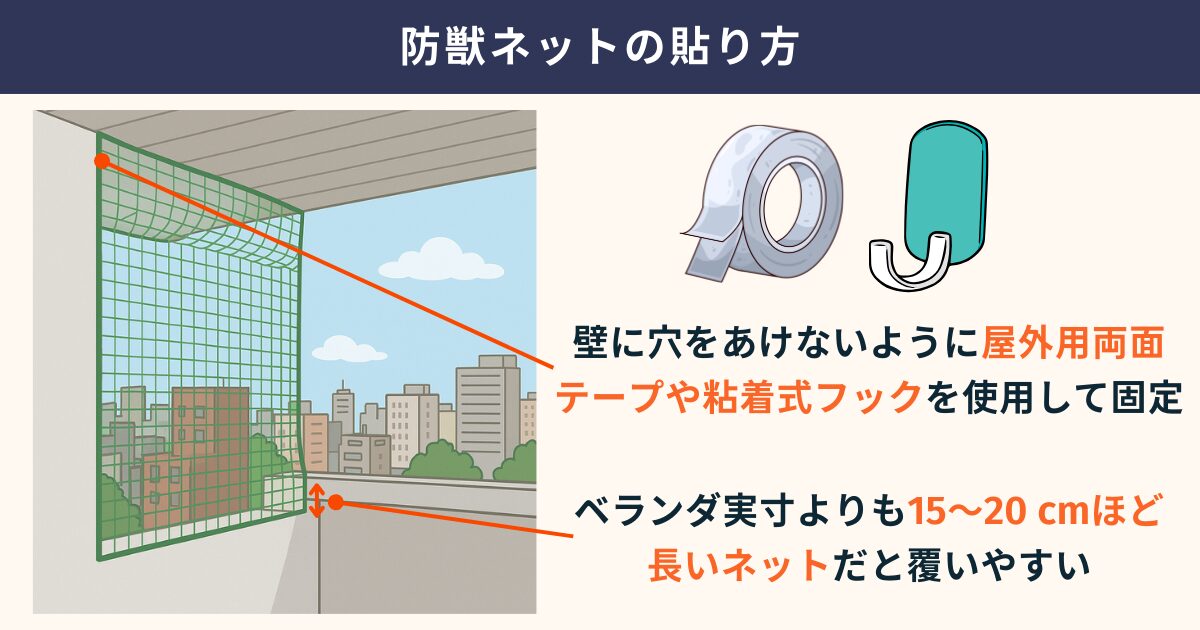

防獣ネットの使い方

防獣ネットを設置する際は、網目は1cm程度の細かいものを選び、カバーしたい範囲よりも15〜20cmほど余裕のあるサイズを用意してください。

ベランダ全体を囲う場合だけでなく、軒下や庭先の隙間を塞ぐ際にも、たるまずに張れる十分な長さを確保しておきましょう。

設置の際は、屋外用の両面テープや粘着フックを使うことで、壁や天井に穴を開けずに固定でき、賃貸物件でも原状回復しやすいです。

ネットのたるみや隙間はコウモリの侵入経路になるため、端から端まで密着させ、必要に応じて結束バンドなどで補強しましょう。

軒下など不規則な形状の場所では、ネットをハサミでカットして調整し、フレームや支柱で支えると、形が整いやすくなります。

②隙間をコーキングなどで埋める

防獣ネットではカバーしきれない小さな隙間は、シーリング剤を使って密閉するのが効果的です。

換気口まわりや壁と配管の接合部など、コウモリが侵入しやすい場所は処理しておきましょう。

セメダイン JIS シリコーンシーラント

柔軟性・防水性に優れた屋外対応のシーリング剤で、軒下やベランダの隙間、通気口まわりなどの隙間に密着し、コウモリの再侵入を防止します。

金網やパンチングメタルと併用すれば、固定力と密閉性がさらに高まります。

シーリングの主な効果

- コウモリの通り道となる小さな隙間を封鎖

- 湿気や雨風にも強く、屋外使用にも対応

- 複雑な隙間にも柔軟に密着

- 金網との併用でズレや浮きを防止

近与(KONYO) KHT コーキングガン

シーリング剤を塗布する際は、コーキングガンを使うことで、狙った箇所に均一に塗布でき、仕上がりもきれいになります。

屋外の細かいすき間にも使いやすく、DIY初心者にも扱いやすいのが特徴です。

コーキングガンの主な効果

- シーリング剤をムラなく塗布できる

- 力を入れずに狭い箇所の施工が可能

- 見た目の仕上がりがきれい

シーリングの使い方

施工を行う前に、ホコリや汚れをよく拭き取り、乾いた状態にします。

コーキングガンにシーリング剤をセットし、隙間に沿って均一に塗り込んでいきましょう。

塗布後は指やヘラで表面を抑え、滑らかに整えるのがポイントです。

製品に記載された乾燥時間を守って硬化させれば施工完了となります。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの侵入経路を塞ぐ効果的な方法3選と使い方

「コウモリが家に棲みついていて困っている」 「コウモリの侵入を塞ぐ具体的な方法が知りたい」 といったお悩みはありませんか? この記事では、コウモリの侵入経路を塞ぐ手順、必要な道具、見つけたときのNG行 ...

続きを見る

③コウモリの嫌う環境を作る

防獣ネットで侵入経路を塞いだあとも、コウモリにとって居心地の悪い空間に整えることで、

再び寄ってこないような環境にしていきましょう。

コウモリは強い光や音、特定のにおいを嫌う習性があるため、防獣ネット設置後もこれらの対策を併用するとより効果的です。

ミント苗などのハーブ系を設置

防獣ネットを設置した周辺にハーブの鉢植えを置くのは有効です。

コウモリはミントやハッカなどの強い香りを嫌うため、防獣ネットの周辺に置くことで、近づきにくくなります。

屋外でも育てやすく、見た目も良いので、景観を損なわず対策できるのも良いです。

ストロボライトを設置

暗がりを好むコウモリには、不規則に点滅するストロボライトの光が効果的で、防獣ネット周辺に設置することで居座りにくい環境が作れます。

夜間にコウモリの出入りが見られる場所に向けて作動させると、近寄りにくくなります。

ただし、不定期に点滅するため、人にとっても不快に感じることがあります。

住民トラブルにならないよう、事前に近隣の方に許可をとってから設置すると安心です。

ラジオや超音波装置を設置

コウモリは人の気配や高周波の音を警戒するため、超音波装置やラジオを使うと、近づきにくくなります。

屋外で使用する場合は、防水タイプを選びましょう。

こちらも人によっては不快な音と感じることがあるため、近隣トラブルにならないように注意が必要です。

④予防タイプの忌避剤を使用する

防獣ネットで物理的に遮断したあとは、軒下や庭先に予防用の忌避剤を置いて、コウモリが寄りつきにくい環境を保ちましょう。

SHIMADA コウモリ寄せつけない!忌避剤

置き型タイプの忌避剤は、防獣ネットと併用することで、コウモリ対策の効果を高められます。

侵入の痕跡があった場所や、ベランダ・庭先などの接近経路に設置するだけで、香りによる不快感からコウモリが近づきにくくなります。

香りは強すぎず、周囲への影響も少ないため、住宅密集地でも安心して使えます。

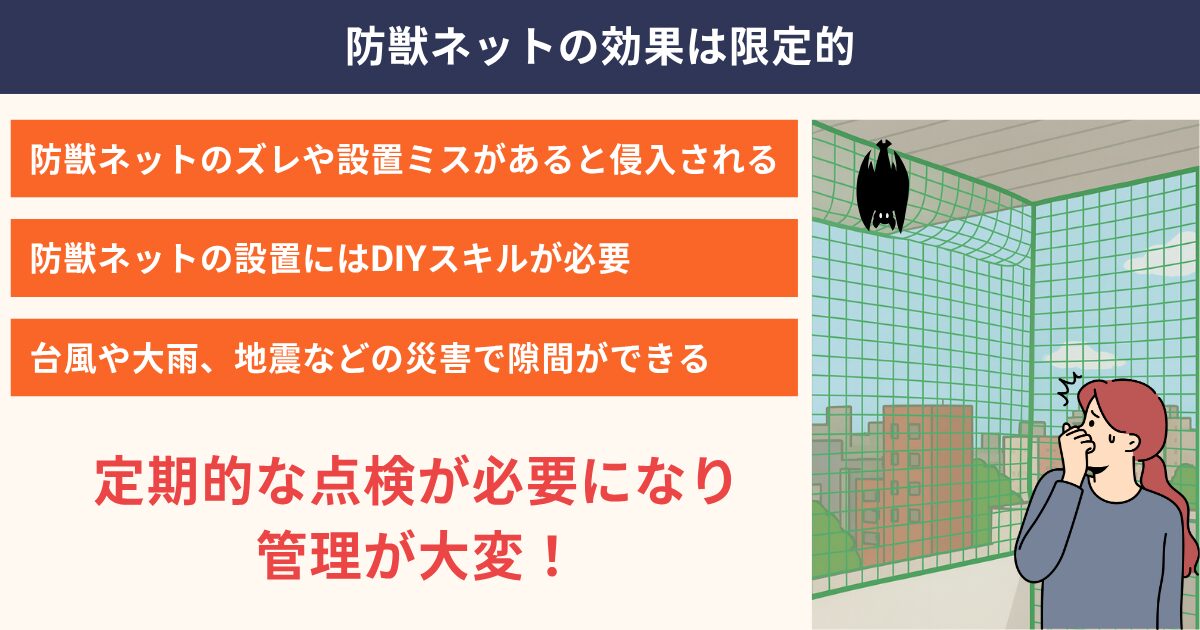

防獣ネットの効果は限定的、定期的な点検を忘れずに

防獣ネットを張れば、コウモリの侵入をある程度塞ぐことはできますが、それだけでは完全な対策とはいえません。

コウモリは、わずか1〜2cmの隙間からでも侵入してくるため、防獣ネットのズレや設置ミスがあると再び入り込まれる恐れがあります。

防獣ネットの設置にはDIYスキルが必要なため、慣れていない方が設置すると十分な効果が得られないばかりか、建物の破損につながる可能性もあります。

また、設置時は完全に固定できていても、台風や大雨、地震などの災害によって、わずかな隙間ができてしまうことも。

設置がうまくいっても、定期的な点検と補修を忘れないようにしましょう。

防獣ネット対策が不安な方はプロに相談

コウモリ対策は、防獣ネットを張るだけで解決するものではありません。

追い出しや侵入経路の封鎖、衛生管理などを行う必要があり、専門的な知識や道具、安全対策も求められます。

防獣ネットの設置に自信がない方や、再侵入を繰り返されている場合は、早めに専門業者へ相談するのがおすすめです。

プロであれば、現地の状況を調査したうえで、建物に合った最適な方法を提案・施工してくれるため、安全にコウモリを駆除してくれます。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの正しい駆除方法をプロが徹底解説!放置の危険性や業者の費用相場を紹介

「天井からパタパタ音がする」 「ベランダに黒い糞が落ちていて心配」 こうした違和感は、コウモリが棲みついてるサインかもしれません。 放置すると糞尿による悪臭や健康被害、家の破損につながる恐れがあります ...

続きを見る