コウモリが家に棲みつくと、糞尿による悪臭や汚染、感染症などさまざまな被害をもたらすことがあります。

早めに対策を取らなければ、被害はどんどんと拡大していくかもしれません。

本記事では、家に棲みつきやすいコウモリの特徴から駆除方法、再発防止策まで詳しく解説します。

有効な駆除方法についても紹介するので、被害に困っている方や身近にコウモリが生息している方はぜひ参考にしてください。

このような方におすすめ

- 自宅周辺でコウモリを見かけることが増えた方

- 屋根裏や軒下から異臭がするなどコウモリの被害を疑っている方

- コウモリによる健康被害や建物汚染が心配な方

- 業者への依頼費用が気になり、具体的な金額や相場を知りたい方

家に棲みつくコウモリとは?

コウモリは世界に約1000種類が存在し、大きく「オオコウモリ」と「ココウモリ」の2種類に分類されます。

日本では34種類のコウモリが確認されており、そのうち32種がココウモリです。

家屋に棲みつくのはココウモリの一種である「アブラコウモリ」で、都市部の屋根裏や軒下、換気口などに巣を作ります。

アブラコウモリは灰色やオリーブ色の体毛を持ち、体長は4~6cmほどの小さな体でネズミに似た顔立ちが特徴です。

コウモリの巣の特徴

コウモリの巣は天井や軒下などぶら下がれる構造かつ、目立ちづらい場所が選ばれます。

本来は山間部を生息地としていましたが、森林破壊などの環境変化によって本来の居場所を失い、人間の生活圏へ移動するようになりました。

コウモリの巣は、鳥の巣のように枝や草で作られたものではなく、集団でぶら下がって休んだり、寝床や排泄場所として利用したりする空間のことを指します。

屋根裏や軒下、換気口など、外敵から身を守れる場所が選ばれます。

巣の近くでは、コウモリのフンが大量に落ちていたり、夕方から夜にかけてキーキーという鳴き声が聞こえたりします。

こちらもCHECK

-

-

アブラコウモリの特徴、生体や巣の見分け方、駆除方法を解説

アブラコウモリ(学名:Pipistrellus abramus)はコウモリの中でも、都市部に多く生息しています。 日本に生息するコウモリで唯一、家屋に棲みつくコウモリです。 その習性から、別名をイエコ ...

続きを見る

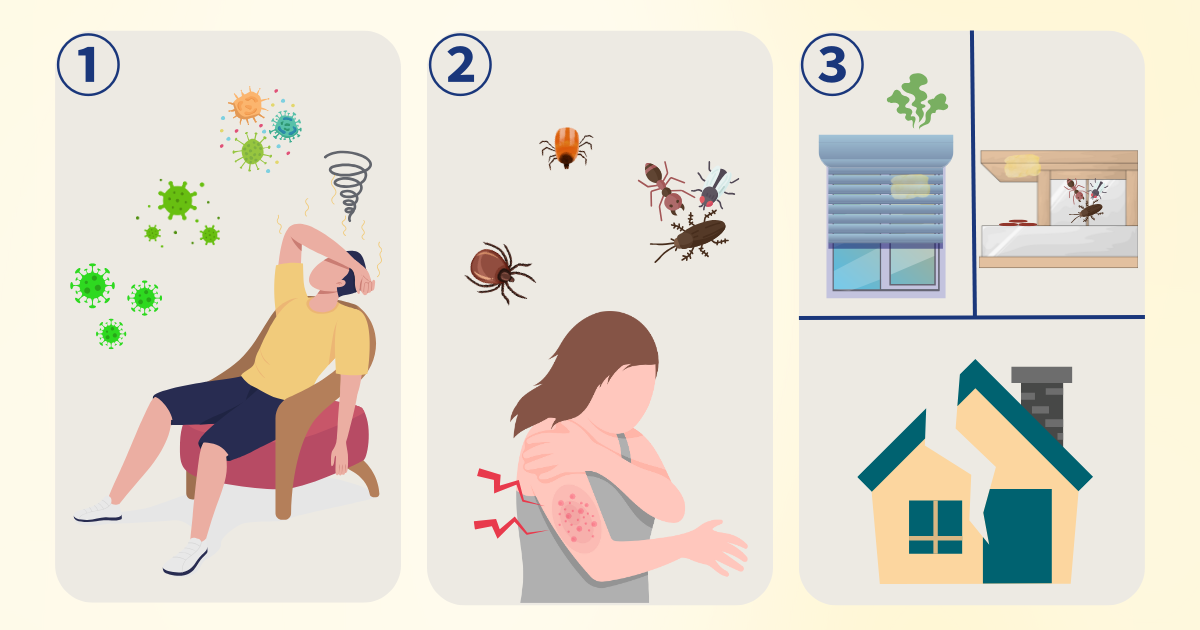

コウモリがもたらす3つの被害

コウモリを放置しておくと、さまざまな被害を受ける可能性があります。

以下で解説する3つの被害は、快適な生活を脅かす可能性があるものなので事前に把握しておきましょう。

健康被害

コウモリは、狂犬病やSARS、ヒストプラスマ症などあらゆる病原菌やウイルスを媒介することで知られています。

狂犬病は発症後ほぼ100%の致死率を持つ非常に危険な感染症です。

また、コウモリの糞にはヒストプラスマ菌が含まれており、乾燥した粉塵を吸い込むことで肺炎や呼吸器疾患を引き起こす可能性があります。

さらに、糞尿がアレルギー反応を誘発し、喘息や皮膚炎にかかってしまうことも。

免疫力の低い乳幼児や高齢者をはじめとして、重大な影響を及ぼす可能性が高いため、適切な対策が必要です。

害虫被害

コウモリの糞尿にはハエやゴキブリといった害虫が集まりやすいため、衛生面で悪影響を及ぼすことも多いでしょう。

さらに、コウモリ自体にもマダニやトコジラミといった寄生虫が付着していることが多く、人間に寄生する可能性も考えられます。

寄生されると皮膚炎や感染症の原因となるため、むやみに近づかないようにご注意ください。

巣に害虫だけが残る可能性があるので、コウモリ駆除後も徹底した清掃と消毒が不可欠です。

建物被害

コウモリは屋根裏や軒下などの狭い場所に巣を作り、建物に深刻な被害を与えることが多くあります。

コウモリの糞尿が断熱材や木材を腐食させ、建物の耐久性が低下する原因となることも。

また、悪臭が家全体に広がり、住環境を著しく悪化させてしまったり、コウモリが配線をかじることで電気系統に損傷を与えたりすることも発生します。

古い建物や隙間の多い住宅では侵入リスクが高いうえ、放置すると修繕費用が高額になるため、早めの対応が重要です。

コウモリによる健康被害

コウモリの健康被害として挙げられる感染症の主な症状や潜伏期間、致死率を表にしてお伝えします。

命にかかわる病気や感染症もあるため、事前に留意しておいてください。

| 感染症名 | イメージ | 主な病状 | 潜伏期間 | 致死率 |

| 狂犬病 |  |

発熱、錯乱、嘔吐、恐水症など | 1~2か月 | ほぼ100% |

| ヒストプラズマウイルス |  |

発熱、悪寒、咳嗽、頭痛、胸痛など | 7~21日 |

※ただし、肺の損傷や細菌による肺感染症が起こると、死に至ることがあります。 |

| ニパウイルス |  |

発熱、めまい、嘔吐、呼吸器系症状など | 4~14日 | 40~75% |

| リッサウイルス |  |

発熱、食欲不振、倦怠感、嚥下困難、発声困難、筋痙縮など | 1~3か月 | ほぼ100% |

| SARS |  |

発熱、悪寒、筋肉痛、肺炎など | 2~10日 | 約10% |

| エボラ出血熱 |  |

発熱、全身倦怠感、筋肉痛、頭痛、喉の痛みなど | 2~21日 | 約50% |

| アルボウイルス |  |

リンパ節の腫れ、発疹、関節痛、出血熱など | 250種以上のウイルスを指し、各ウイルスによって異なる | 250種以上のウイルスを指し、各ウイルスによって異なる |

| ハンタウイルス |  |

発熱、頭痛、悪寒、脱力、めまい、背部痛、腹痛、嘔吐など |

|

|

| ヘンドラウイルス |  |

発熱、筋肉痛などインフルエンザ症状、肺炎、脳炎(意識障害、痙攣)など | 4~18日 | 約60% |

こちらもCHECK

-

-

コウモリが媒介するウイルスとは?感染症の危険性と身を守るための対策

「コウモリから感染症がうつるのでは…」「ニュースで危険なウイルスを聞いて不安になった…」 このような心配を抱えている方は少なくありません。 コウモリは狂犬病やエボラ出血熱など、命に関わる感染症のウイル ...

続きを見る

コウモリによる害虫被害

コウモリを媒介し害虫被害を引き起こす代表的な寄生虫を3種類紹介します。

健康被害にもつながるため、注意しておきましょう。

マダニ

コウモリに寄生する吸血性の寄生虫であり、人間にも深刻な健康被害をもたらす可能性があります。

マダニが媒介する「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」は、発熱、嘔吐、下痢などを引き起こし、国内でも死亡例がある重篤な病気です。

コウモリが棲みついている場合、マダニが室内に侵入し、家族全員の健康を脅かす可能性があります。

コウモリマルヒメダニ

コウモリマルヒメダニはコウモリ特有の寄生虫で、人間に寄生するとアレルギー反応や皮膚炎を引き起こすことがあります。

コウモリの巣や糞尿周辺で繁殖しやすく、刺咬による湿疹やかゆみといった症状が現れやすいのが特徴です。

アレルギー症状が悪化すると、喘息やアレルギー性鼻炎といった呼吸器系への影響も懸念されます。

特に子供や高齢者など免疫力の低い人々にとって危険性が高いです。

コウモリトコジラミ

コウモリトコジラミは吸血性の寄生虫で、コウモリのコロニーに生息しています。

基本的にはコウモリに寄生して生活していますが、人間にも吸血しカメムシのような悪臭を発するのが特徴です。

吸血されると皮膚炎やかゆみといった症状が現れ、刺されてから数日経過すると患部が腫れてしまうことも。

症状が現れた場合は、医療機関への受診をおすすめします。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが持つ寄生虫や感染症とは?危険な病気から身を守るための方法

「コウモリによる感染症や病気が心配…」「最近身体がかゆくて、寄生虫のせい?」 このような不安を抱えている方は少なくありません。 コウモリによる感染症は人にうつる可能性があり、発症すれば健康を脅かすなど ...

続きを見る

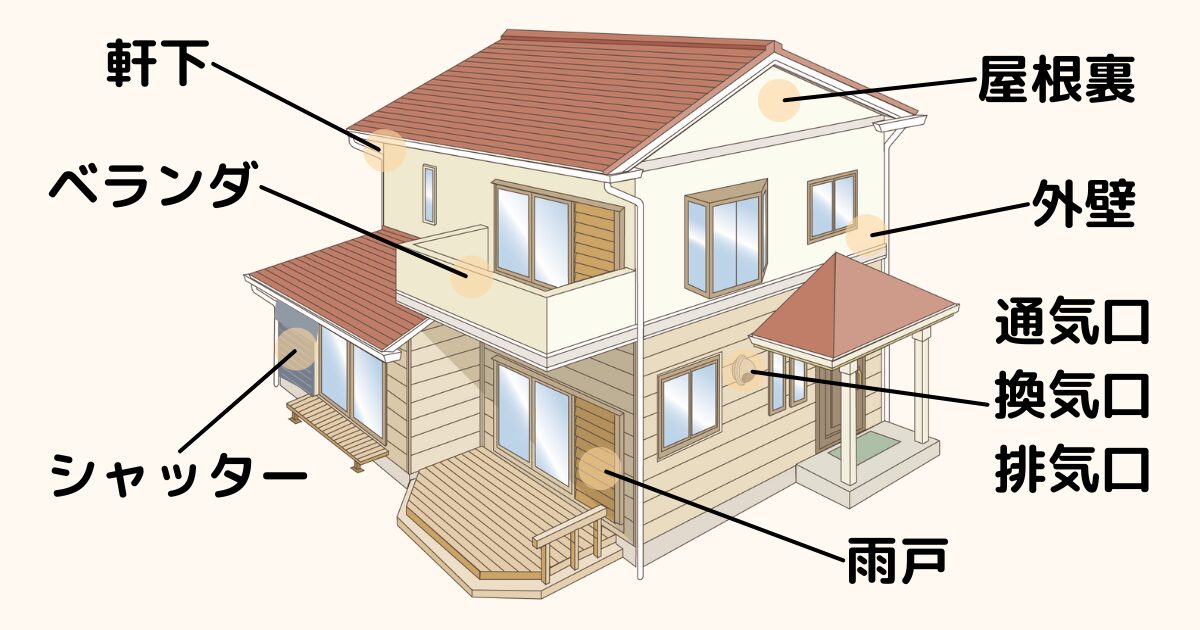

コウモリの建物被害にはどんな種類がある?写真付きで紹介

コウモリは、普段意識しにくい屋根裏や天井裏、換気口、外壁と内壁の隙間などに棲みつきます。

人気の少ない場所を好むため、被害が進行しても気づきにくいのが難点です。

日頃から家屋の状態を注意深く観察することが、コウモリ被害を最小限に食い止めるカギになるでしょう。

コウモリの建物被害が起こりやすい場所

- 屋根裏

- 軒下

- 外壁

- 通気口・換気口・排気口

- シャッター

- 雨戸

- ベランダ

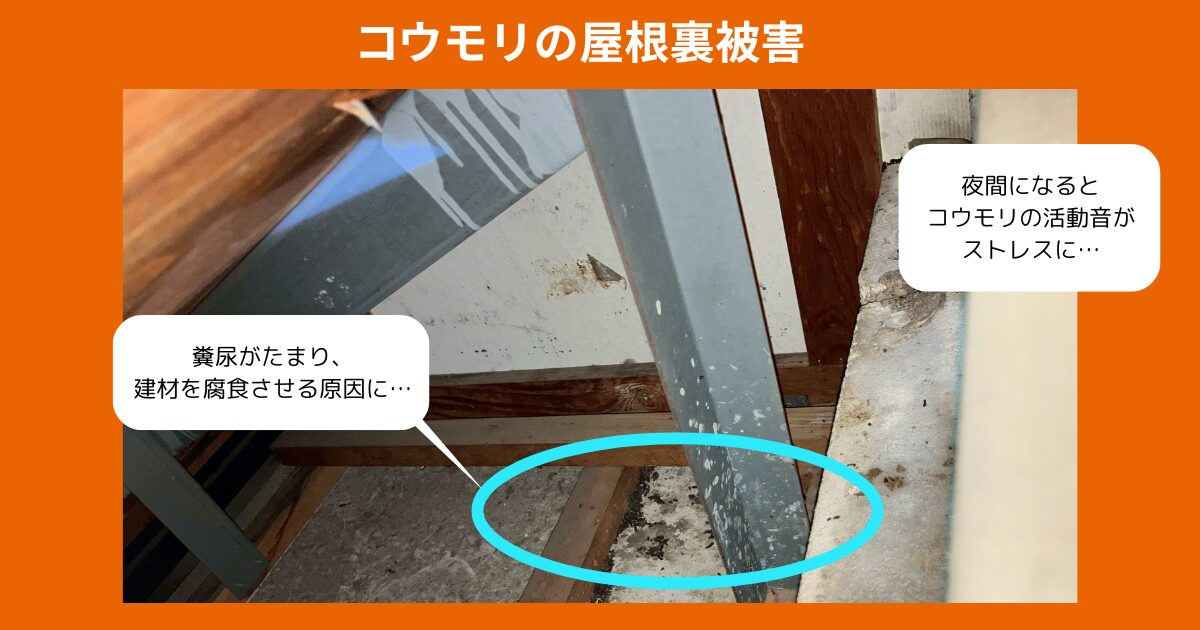

屋根裏

屋根裏はコウモリが最も好む棲み処の一つとされています。

外敵から身を守りやすく、暗くて静かな環境が整っているため、巣作りに最適な場所です。

コウモリが屋根裏に棲みつくと、糞尿が断熱材や木材に浸透し、建材を腐食させる原因となることも。

また、糞尿から発生するアンモニア臭が家全体に広がり、住環境を悪化させることも考えられます。

夜間にはコウモリの活動音が聞こえることもあり、不快感やストレスの原因となるでしょう。

こちらもCHECK

-

-

屋根裏にコウモリがいるサインは?見つけ方と追い出し・再来防止策を徹底解説

「屋根裏からキーキーと鳴き声がする…」「天井にシミのような汚れが…」 そんな異変に心当たりがある方は、屋根裏にコウモリが棲みついている可能性があります。 屋根裏は人の気配がなく、暗くて暖かいため、コウ ...

続きを見る

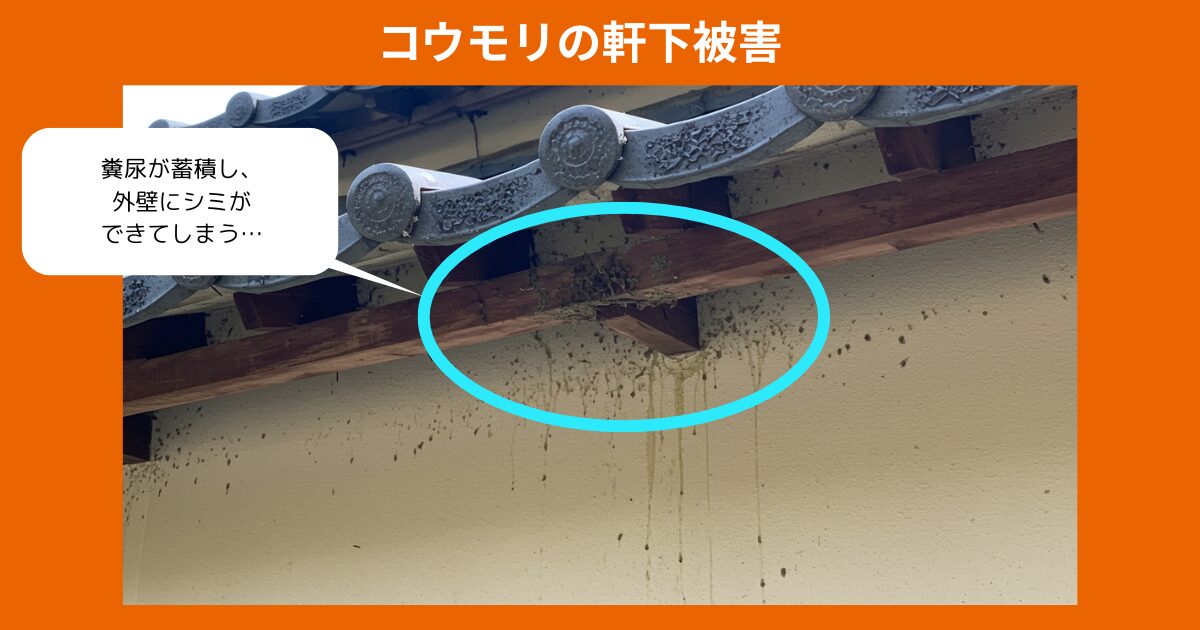

軒下

軒下は雨風を防げるため、コウモリにとって快適な休憩場所となります。

また、食料となる虫が近くにいることが多いことや天敵から身を隠せるスペースがある点も棲みつきやすい理由です。

軒下に棲みつくと糞尿が蓄積し、外壁や地面にシミができてしまいます。

美観を損ねるだけでなく悪臭の原因にもつながります。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが軒下に棲みついてる?効果的な対策と追い出しを解説

「軒下の隙間に黒い影が見えた」「軒下周辺にフンや汚れがある」 このような状況を目撃したのなら、軒下にコウモリが棲みついている可能性があります。 軒下は高さがあり人目が届きにくく、雨風も避けられる静かな ...

続きを見る

外壁

外壁はコウモリが糞尿をするケースが多く、シミや汚れの大きな原因になります。

専門的な清掃が必要になる場合があるため、早めの対策が必要です。

また、1〜2cmの隙間があれば侵入できるため、外壁と内壁の隙間にも棲みついてしまう場合があります。

雨水や外敵から身を守れる薄暗い場所を好むコウモリには最適の場所といえるでしょう。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの対策を場所ごとに徹底解説!巣の見た目や家で被害が出やすい箇所のチェック方法

「コウモリが家に住みついたかもしれない」 そのような不安を感じていませんか? 屋根裏や軒下から羽音がしたり、糞のようなものを見つけた場合、 コウモリが巣を作っているサインかもしれません。 コウモリは病 ...

続きを見る

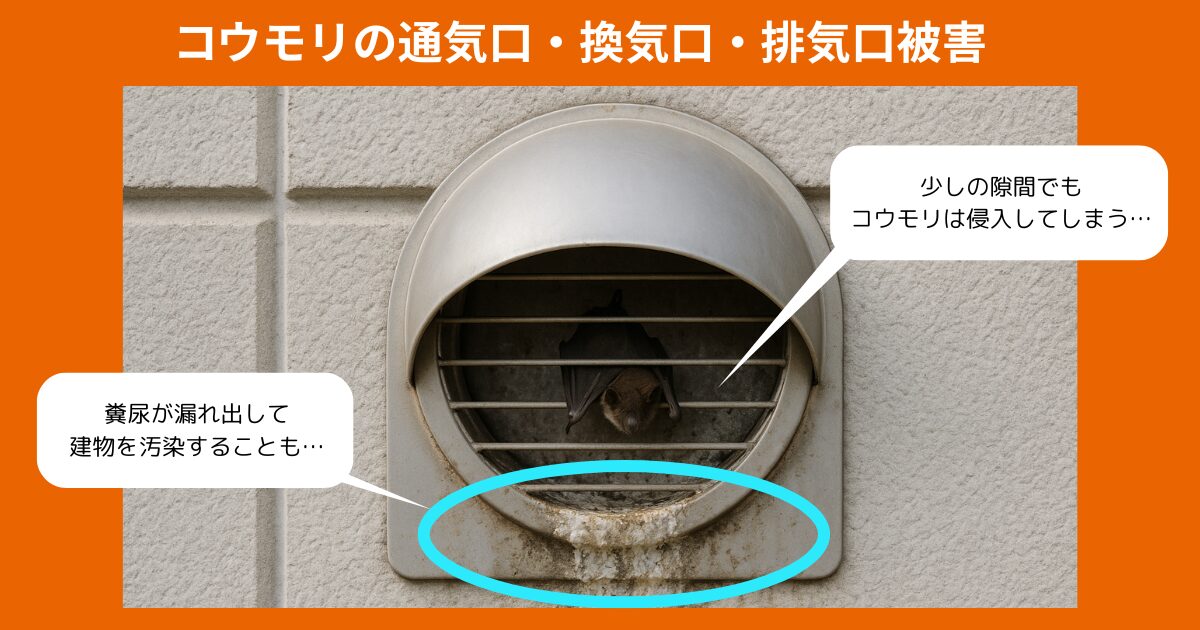

通気口・換気口・排気口

通気口や換気口、排気口はコウモリ被害に遭いやすい場所です。

空気の通り道となる隙間ができているため、多くのコウモリは容易に侵入できます。

通気口周辺で糞尿が確認された場合は、内部に巣が作られているかもしれません。

さらに、糞尿による汚染だけでなく、通気機能の低下や異臭の問題も発生します。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが通気口に棲み着く理由とは?換気扇・排気口から安全に追い出す方法と再来予防の対策

「夜中に換気扇から奇妙な音がする…」「通気口や排気口のあたりで黒い影を見かける…」 もしかすると、コウモリが棲みついているかもしれません。 コウモリが家の中へ侵入しやすい場所のひとつが、通気口や換気扇 ...

続きを見る

シャッター

シャッターの小さな隙間もコウモリにとって非常に快適な環境であり、被害に遭うことが多い場所です。

外敵から身を守れるだけでなく、人目にもつきにくいため、コウモリが棲みついた例は後を絶ちません。

シャッターボックス内に糞尿が溜まると悪臭の原因となり、下部へ漏れ出して地面や建物周辺を汚染することがあります。

こちらもCHECK

-

-

シャッターにできたコウモリの巣はどうする?正しい駆除と再発防止策を紹介

「夜中に窓やシャッターのあたりからパタパタという羽音が聞こえる…」「窓やシャッター周辺にフンのようなものが落ちている」 もし心当たりがあるなら、コウモリが棲みついているかもしれません。 放置すれば、糞 ...

続きを見る

雨戸

雨戸の上部にできるスペースは、コウモリにとって格好の棲み処となります。

糞尿による汚染だけでなく、寄生虫など二次的な被害も懸念される場所です。

また、雨戸周辺で異臭や黒いシミが確認された場合、コウモリが棲みついている可能性があります。

こまめに雨戸を開閉することで、被害を未然に防げるかもしれません。

こちらもCHECK

-

-

雨戸の中にコウモリの巣?気づきにくい戸袋の被害と自分でできる対策

「夜になると、雨戸のあたりから羽音が聞こえる」「雨戸の戸袋を開けたら黒いフンが落ちていた」 もしこんな状況なら、コウモリが雨戸に巣を作っている可能性があります。 放っておくと、悪臭や騒音だけでなく、病 ...

続きを見る

ベランダ

ベランダにコウモリが棲みつくと、干している衣類に糞尿が付着し、汚れや悪臭の原因となります。

暖をとれる室外機やぶら下がって休憩できる物干し竿もあるため、コウモリが集まりやすい快適な環境です。

さらに、ベランダ周辺の通気口や隙間から家屋内に侵入されるリスクも高まります。

コウモリの糞が落ちていたら、注意が必要です。

こちらもCHECK

-

-

ベランダにコウモリが出た!侵入経路の封鎖と駆除対策を徹底解説

「ベランダに黒いフンが落ちている」「夜になるとベランダから音がする」 少しでもベランダ周辺に違和感があるなら、コウモリが棲みついているサインかもしれません。 ベランダは屋外に面しているためコウモリの侵 ...

続きを見る

コウモリによる被害件数

コウモリ駆除において多数の実績を有するBEST株式会社に寄せられたお悩みをグラフにまとめました。

全国各地で数多くの被害が報告されており、コウモリを発見した場所や駆除費用などあらかじめ把握しておきたい情報です。

※グラフは2023年10月から2025年4月に当社サービスにお問い合わせのあった680件のデータをもとに作成しています。

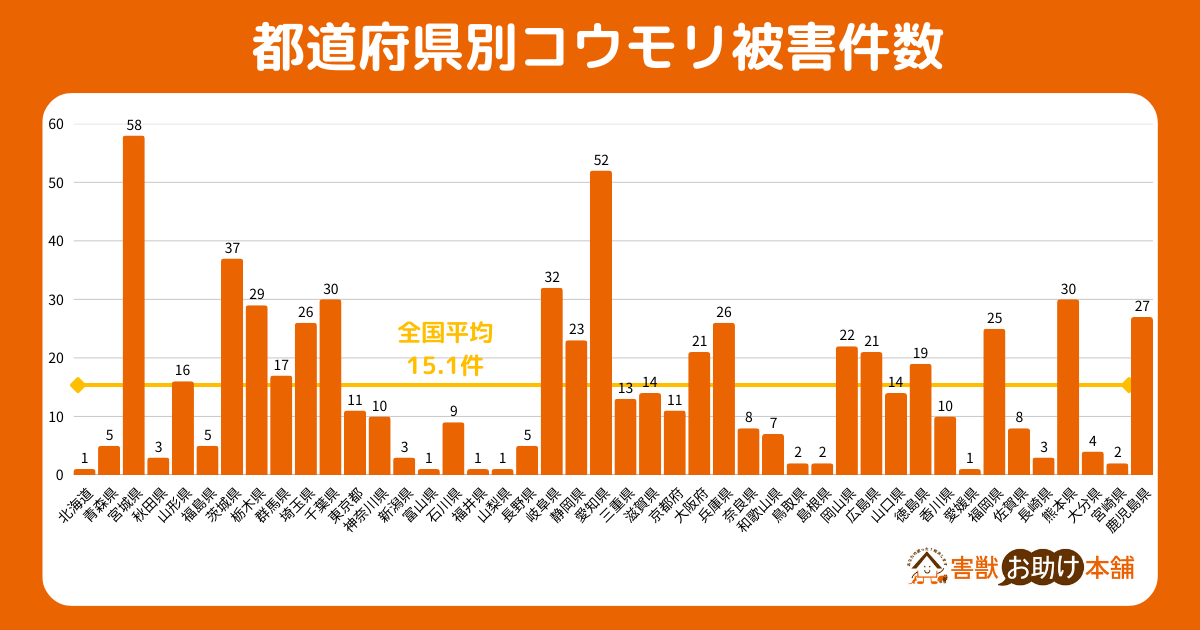

都道府県別コウモリによる被害件数

都道府県別に見ると、コウモリの被害が最も多かったのは宮城県で58件でした。

次いで愛知県、茨城県、岐阜県や、熊本県、鹿児島県など全国各地で被害が報告されています。

一方で、東京都や神奈川県は人口が多いにもかかわらず、被害件数はそれぞれ10件前後と少なめです。

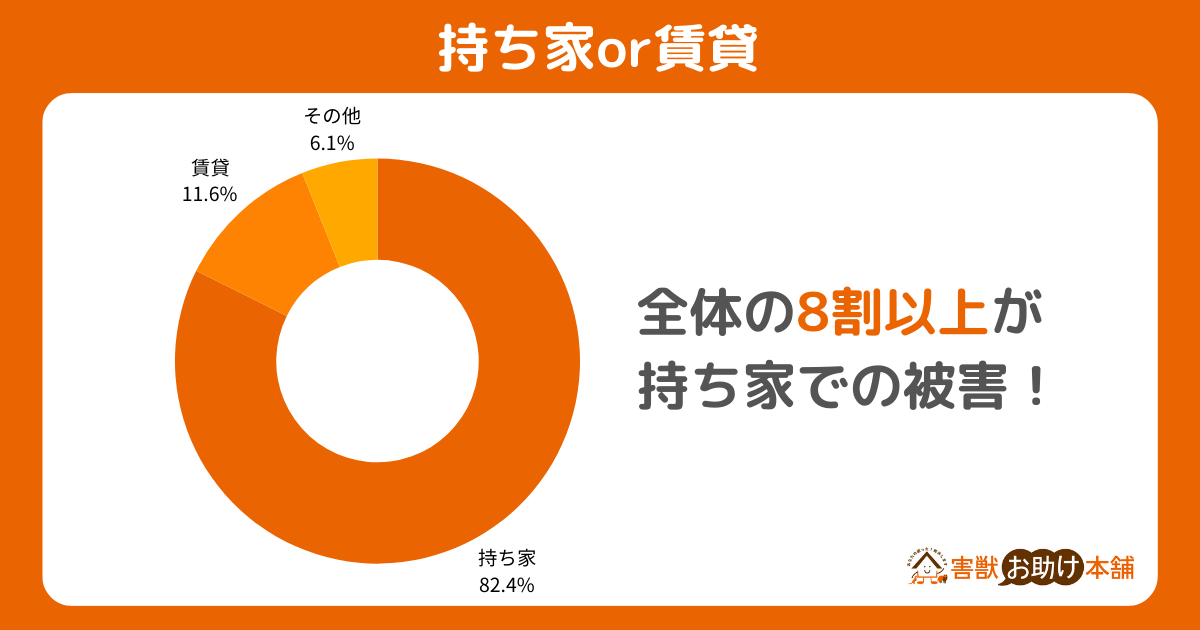

賃貸よりも持ち家の方が被害に遭いやすいというデータが出ており、戸建て住宅が多い地方都市や郊外の方がコウモリが現れやすいと考えられます。

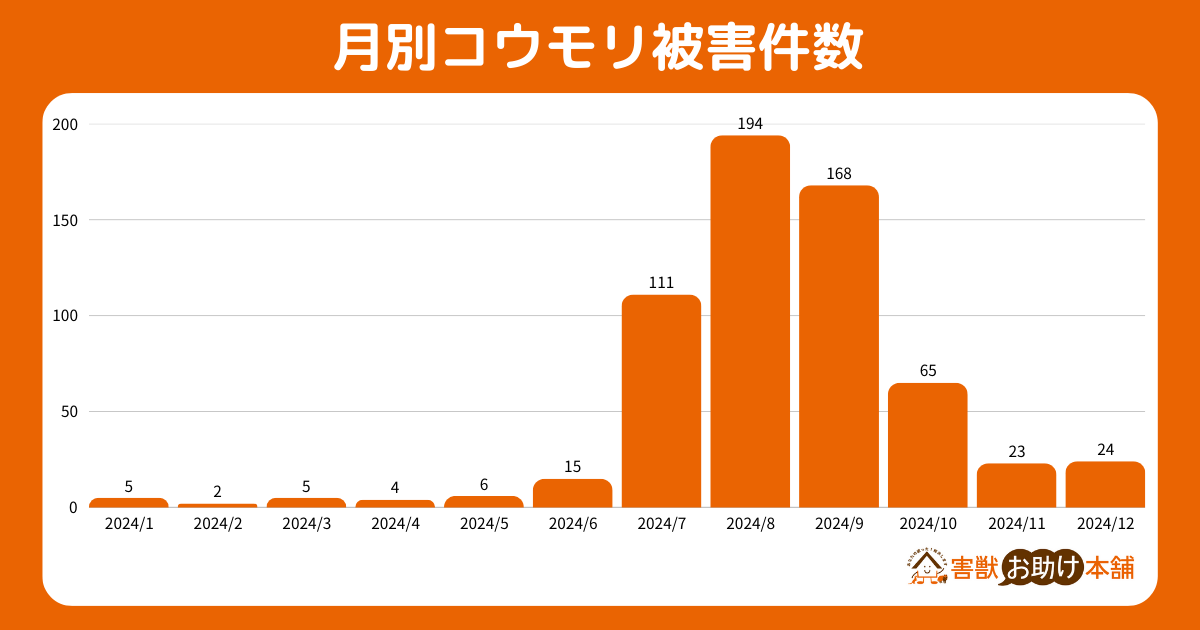

月別コウモリによる被害件数

コウモリに関する被害相談は、1月から5月までは月に2~6件と比較的少ない状態が続いています。

しかし、6月以降に急増し、7月には111件、8月には194件と大幅に増加する結果となりました。

その後、9月は168件、10月は65件と徐々に減少し、11月以降は20件前後で落ち着いています。

コウモリの特性上、春から夏にかけて繁殖期に入り、活動が活発になります。

秋は冬眠の準備期間となるため行動量が増え、被害の報告も多くなる傾向です。

冬になるとコウモリは冬眠に入るため、相談件数も減少します。

夏から秋にかけては、より注意が必要となるでしょう。

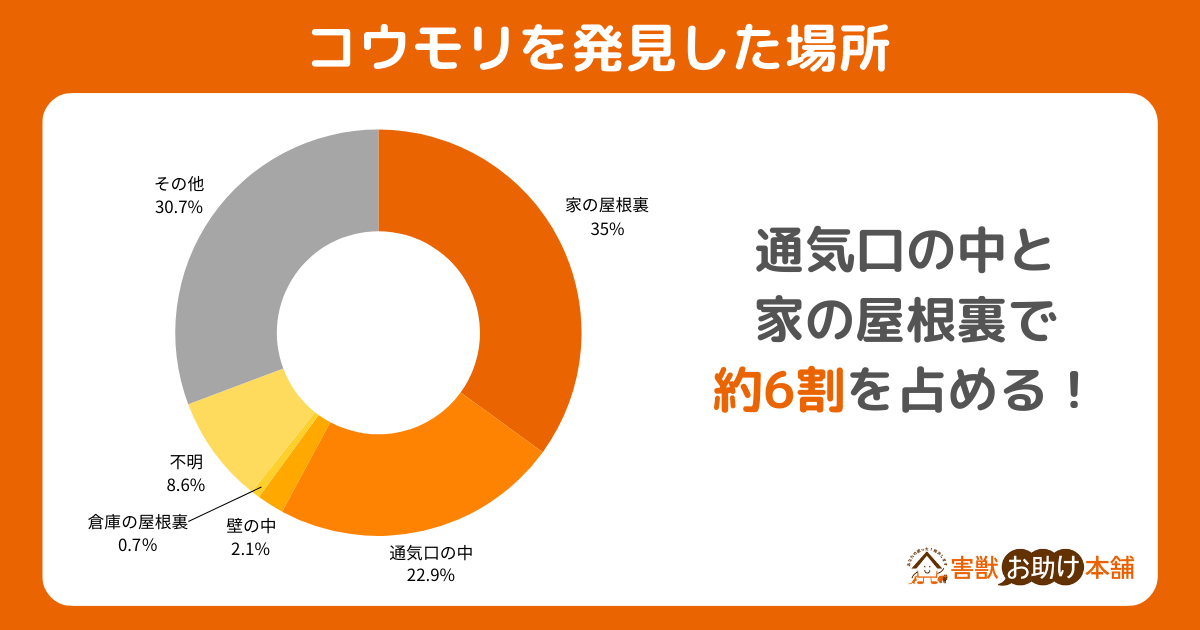

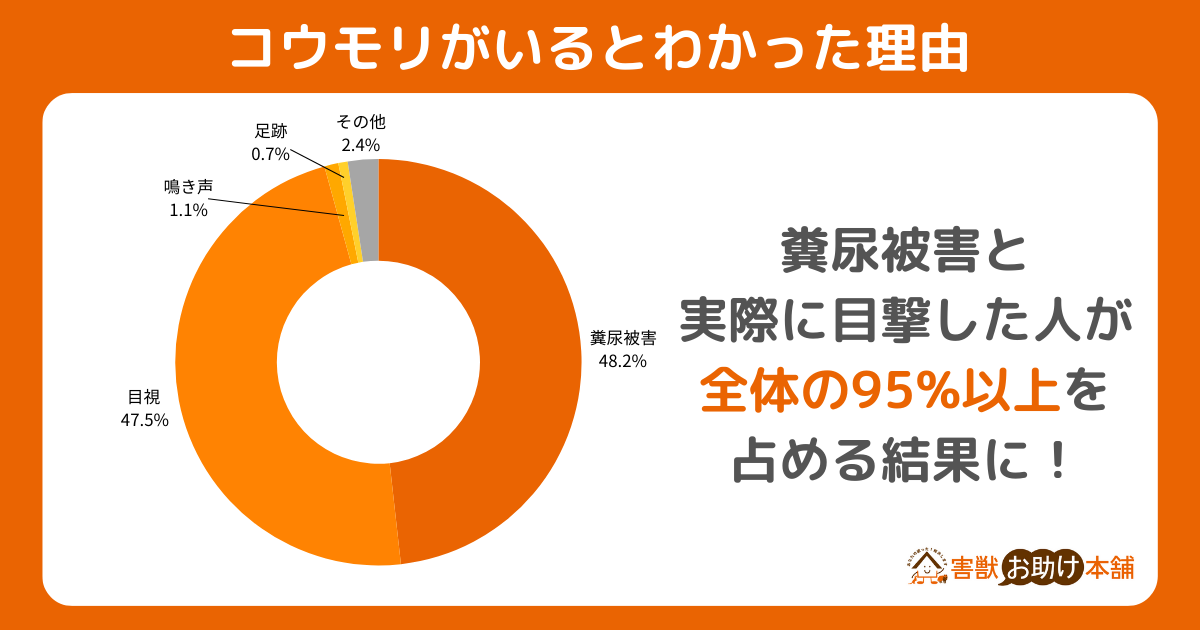

コウモリの発見場所

コウモリが見つかった場所として多かったのは「通気口の中」や「家の屋根裏」など、暗くて人の目が届きにくい場所でした。

わずかな隙間からでも侵入できるため、付近で糞尿を発見した場合は注意が必要です。

実際にコウモリの存在に気づくきっかけとして最も多いのは、この糞尿による被害です。

鳴き声や足跡よりも圧倒的に多く報告されており、気づいたときにはすでに被害が進んでいるケースもあります。

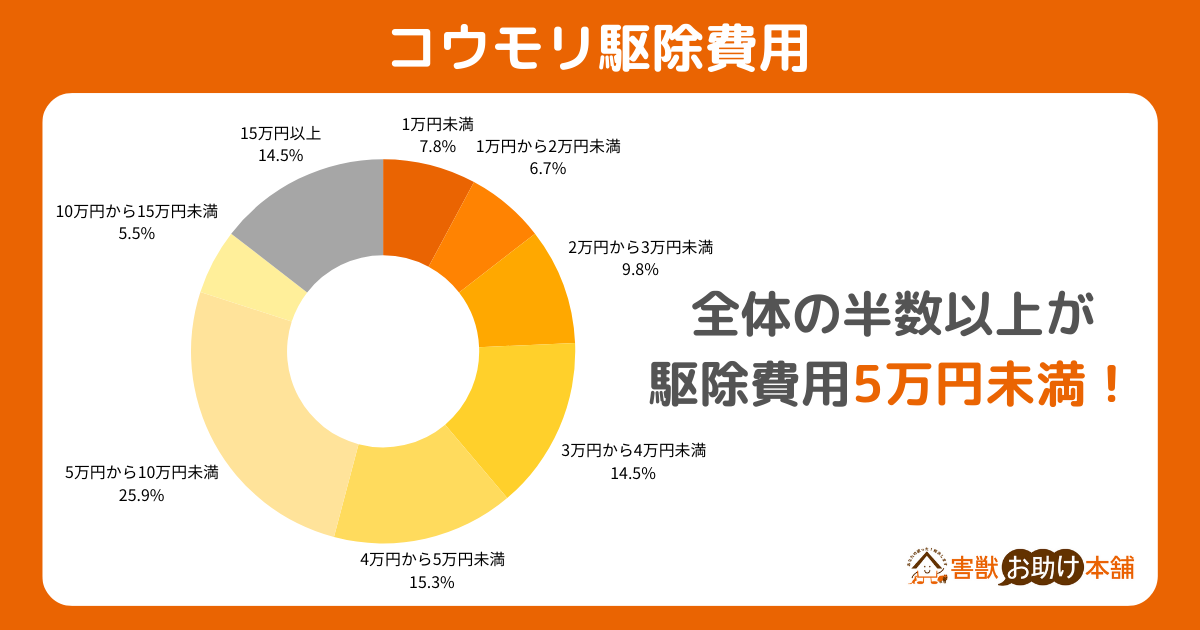

コウモリの駆除費用

コウモリ駆除にかかる費用は、全体の半数以上が5万円未満に収まっています。

費用金額全体の中央値は約46,000円です。

プロの専門業者に依頼してコウモリ駆除を検討している方は、費用の目安となるでしょう。

ただし、被害の程度によっては修繕やリフォームが必要になるケースもあり、その場合は数十万円以上かかることも。

費用を抑えるためにも、被害が小さいうちに早めに相談するのがおすすめです。

鳥獣保護管理法におけるコウモリの扱い

コウモリは鳥獣保護管理法によって保護されており、無許可での捕獲や殺傷は禁止されています。

違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があるため注意が必要です。

万が一、コウモリを見かけた場合は、忌避剤などを使用して傷つけずに追い出すか専門業者を呼んで対応しなければなりません。

次項では、コウモリを見つけた際のNG行為について紹介します。

こちらもぜひ参考にしてください。

参考

参照:環境省「鳥獣保護管理法」

こちらもCHECK

-

-

なぜコウモリは鳥獣保護管理法の対象?捕獲するのはNG?

「コウモリが家の中や周辺に棲みついて困っている」 「健康被害や建物への影響が心配」といった状況はありませんか? この記事では、鳥獣保護法の基本からコウモリ駆除の具体的な方法、最適な時期や ...

続きを見る

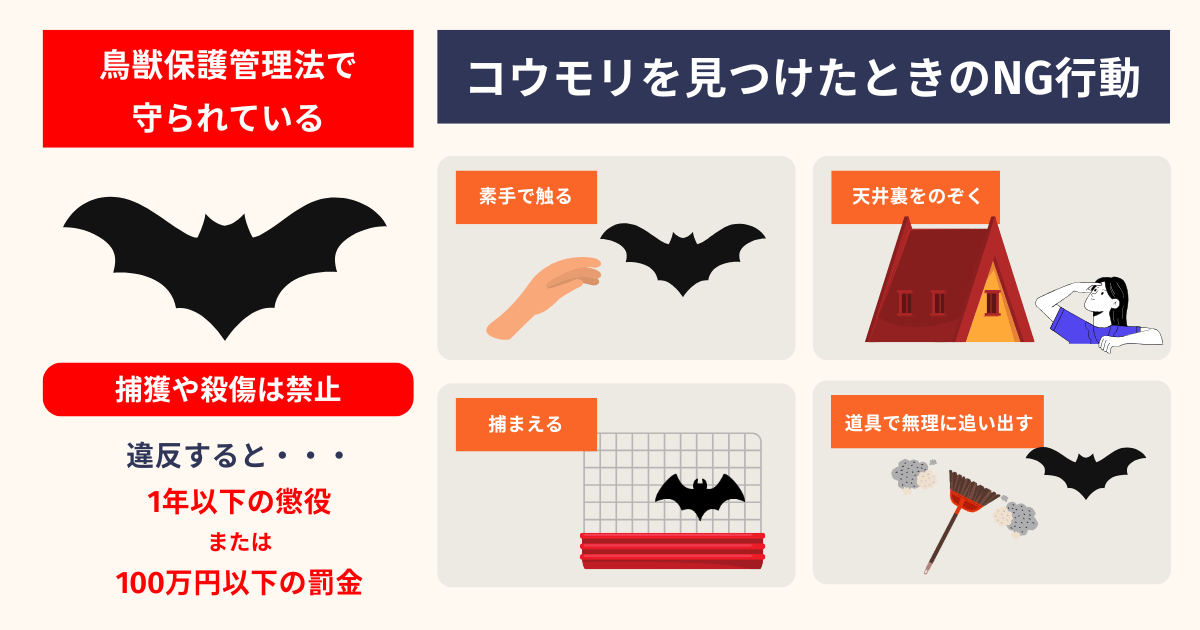

コウモリを見つけたときのNG行為

コウモリを捕まえたり殺傷したりするのは法律で禁止されています。

しかし、それ以外にもコウモリを見つけた場合のNG行為が存在するのでチェックしておきましょう。

捕まえる

コウモリを捕まえる行為は、鳥獣保護管理法に違反するためNGです。

それ以外にも、絶滅危惧種に指定されているコウモリも多く、捕まえてしまうと生態系へ悪い影響を及ぼしてしまうかもしれません。

また、捕獲しようとした際にコウモリに接触し、病気に感染してしまう可能性も考えられます。

捕まえる際にコウモリを傷つけてしまう場合もあるので、安全に追い出しできるように注意しましょう。

ホウキや棒を使って追い出す

ホウキや棒といった道具を使って追い出す行為も、コウモリを傷つけてしまう恐れがあるためNGです。

また、不適切な追い出し方法ではコウモリが家屋内で暴れたり、新たな巣を作る原因となったりもします。

コウモリを追い出す場合は忌避剤を適切に使用し、安全かつ合法的な方法で対処してください。

素手で触る

コウモリには多数の病原菌や寄生虫が付着している可能性があり、素手で触れる行為は非常に危険です。

場合によっては、狂犬病ウイルスやヒストプラスマといった感染症を引き起こす恐れがあります。

鳥獣保護管理法の観点から見ても、許可なく触れる行為は法律違反となる可能性があるためおすすめできません。

忌避剤などを使用して直接触れずに駆除するか、専門業者への相談が推奨されています。

天井裏などをのぞき込む

天井裏や壁の隙間にコウモリが棲みついている場合、不用意に覗き込むことは避けましょう。

雑菌や病原菌を含んだコウモリの糞尿が蓄積されている可能性が高く、覗き込むことで吸い込んでしまうかもしれません。

吸い込んでしまった場合、呼吸器疾患やアレルギー反応を引き起こすリスクがあるため、ご注意ください。

また、コウモリが突然飛び出してくる可能性も考えられ、顔や目に接触してケガをしたり咬まれて感染したりする危険性もあります。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが持つ寄生虫や感染症とは?危険な病気から身を守るための方法

「コウモリによる感染症や病気が心配…」「最近身体がかゆくて、寄生虫のせい?」 このような不安を抱えている方は少なくありません。 コウモリによる感染症は人にうつる可能性があり、発症すれば健康を脅かすなど ...

続きを見る

コウモリの駆除方法

コウモリが家に棲みついてしまった場合、適切な手順を踏んで駆除を行うことが重要です。

以下では、具体的な駆除方法を4つのステップに分けて解説します。

①駆除道具を用意する

コウモリ駆除には専用の道具をそろえなければなりません。

コウモリを追い払うための忌避剤や、消毒用に使用する殺虫剤やハンディクリーナーは必須アイテムです。

また、超音波機器も効果的で、コウモリの聴覚を刺激して侵入を防ぎます。

ほかにも、侵入経路を塞ぐための金網やパテなども準備しておくと、安全かつ効率的な駆除が可能です。

②服装を整える

駆除作業を行う際には、安全な服装を整えることが重要です。

コウモリの糞尿には有害な病原菌や寄生虫が含まれているため、防塵マスクやゴム手袋、防護服などの着用が推奨されます。

また、肌の露出を最小限に抑えるための長袖・長ズボンや、天井裏や狭い空間で作業する際のヘルメットやゴーグルも必要です。

作業後には使用した衣服や道具を消毒し、感染症対策を徹底してください。

③忌避剤を使用する

コウモリを安全に追い出すためには、忌避剤の使用が欠かせません。

忌避剤の多くはコウモリが嫌うハッカ油のスーッとした臭いを含んでいるため、屋根裏や軒下といった場所に散布すると効果的です。

また、忌避剤にはスプレー型や設置型などさまざまなタイプがあります。

スプレー型は即効性があり、雨戸や換気口など狭い場所に使用するのがおすすめです。

一方、設置型は持続性があり、天井裏や屋根裏といった広い場所に適しています。

被害場所に応じて、選択しましょう。

④清掃・消毒をする

駆除後には、糞尿や巣穴周辺の清掃と消毒を徹底的に行います。

糞尿には病原菌や寄生虫が含まれているため、殺虫剤や70%以上の高濃度アルコールを使用して消毒してください。

消毒後はハンディクリーナーを使用して糞や害虫を除去します。

適切な方法で清掃・消毒を行わなければ、再びコウモリが棲みついてしまう可能性が高まります。

衛生的にも悪い環境で暮らすことになるため、徹底して対策をしておきましょう。

こちらもCHECK

-

-

図解付きで徹底解説!家に棲みついたコウモリの追い出し方法と注意点

気づいたら家の中から「キィキィ」という音が…。 もしかすると、家に棲みついたコウモリかもしれません。 放置すれば糞尿による悪臭や衛生被害、家の劣化が進むだけでなく、感染症の危険性もあります。 いざ追い ...

続きを見る

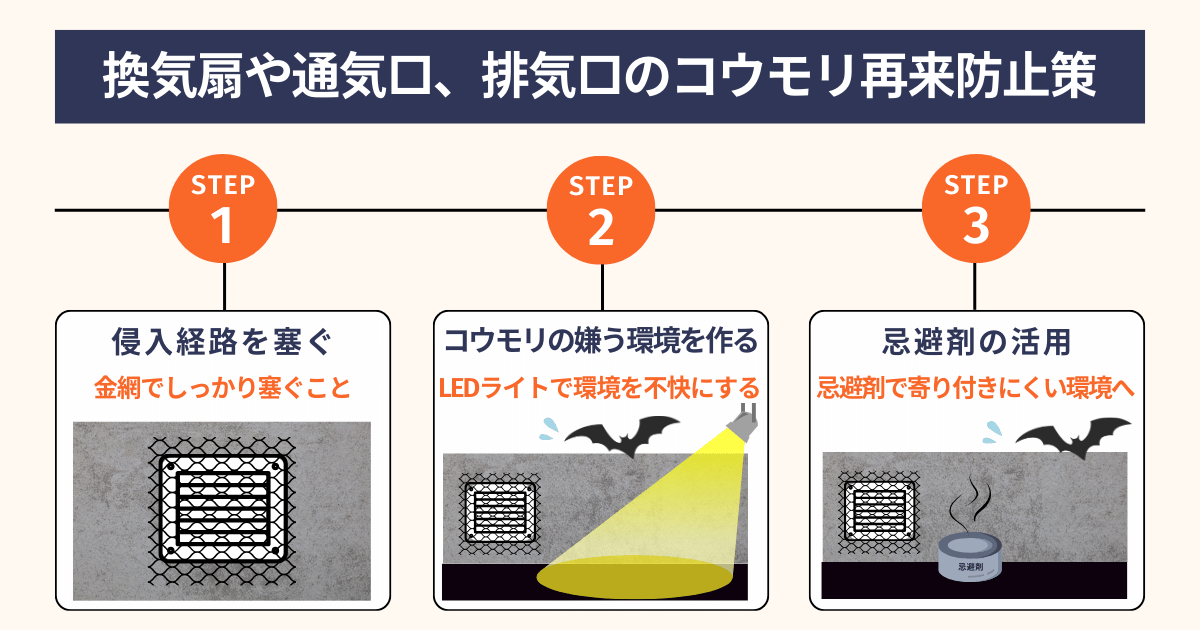

コウモリの再侵入対策

コウモリを駆除した後、再び棲みつかれることを防ぐためには、適切な再来対策が必要です。

以下では、侵入経路の封鎖や環境改善、忌避剤の使用について詳しく解説します。

①侵入経路を塞ぐ

コウモリの再来を防ぐには、侵入経路の封鎖が必要です。

コウモリは体が小さく、わずか1~2cm程度の隙間でも侵入できてしまいます。

屋根裏や軒下、換気口、通気口などをチェックし、隙間や穴をパテやシーリング材で埋めるか、金網を設置して封鎖しましょう。

定期的に点検を行い、新たな隙間ができていないか確認することをおすすめします。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの侵入経路を塞ぐ効果的な方法3選と使い方

「コウモリが家に棲みついていて困っている」 「コウモリの侵入を塞ぐ具体的な方法が知りたい」 といったお悩みはありませんか? この記事では、コウモリの侵入経路を塞ぐ手順、必要な道具、見つけたときのNG行 ...

続きを見る

②コウモリの嫌う環境を作る

コウモリが嫌う環境を意図的に作り出すことも必要です。

コウモリは暗くて静かな場所を好むため、LEDライトで屋根裏や軒下などを定期的に照らしたり、超音波撃退器を設置したりすると効果的でしょう。

さらに、定期的に掃除を行い糞尿の臭いを完全に除去することで、コウモリに棲みつきづらい場所と認識させることも大切です。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの嫌がるニオイって?手作り忌避剤の作り方や追い出し方法も解説!

夜間に家の周囲をコウモリが飛び回る姿を見たという人もいるでしょう。 コウモリが家に棲みついてしまうとフンや尿による悪臭や病原菌のリスクが上昇してしまうため、きちんとした対策が必要です。 コウモリ対策に ...

続きを見る

③予防タイプの忌避剤を使用する

予防タイプの忌避剤はコウモリ対策として非常に有効です。

コウモリが嫌うハッカ油を成分として含んでいる製品が多く、侵入経路や巣作りされそうな場所に設置することで効果を発揮します。

以下3つの商品が特におすすめです。

「SHIMADA コウモリ寄せつけない!」

コウモリの飛来場所や侵入口付近に設置することで効果を発揮する忌避剤です。

広範囲に効果を発揮するため、天井裏や屋根裏、物置などの広いスペースでの使用に適しています。

本体のアルミシートを剥がすだけで簡単に設置でき、効果は約2か月間持続するため、だれでも手軽にコウモリ対策が可能です。

また、有害な薬剤は一切使用しておらず、天然成分のみで構成されているので、お子さまやペットがいるご家庭でも安心して使用できます。

「イカリ消毒 コウモリ忌避剤 コウモリいやがる袋」

天井裏や軒下、床下などコウモリが侵入しやすい場所に貼ることで効果を発揮する忌避剤です。

広いスペースでも使用可能で、効果は2週間から1か月間程度持続します。

1畳あたり2〜4個を目安として、間隔を空けて設置するとより効果的です。

また、天然香料を使用しているため、安全性が高く安心してご使用いただけます。

費用もリーズナブルなので、コウモリ対策の初歩としてもおすすめです。

「コウモリよけ バードジェル」

「コウモリよけ バードジェル」は、コウモリが侵入する場所に塗布することで効果を発揮するジェルタイプの忌避剤です。

住宅や商業施設、病院、学校など幅広い場所で使用可能で、半透明のジェルは目立たず美観を損ねません。

また、必要がなくなった際には簡単に拭き取れるため、手軽に利用できる点もメリットです。

効果は塗布後数日から10日程度で現れ、その後1年以上持続するため再侵入防止にも役立ちます。

天然由来の成分を使用しており、安全性も高い製品です。

完璧なコウモリ対策は難しい

コウモリ駆除は、侵入経路の特定や封鎖、清掃・消毒、再発防止策など複数の工程を伴うため、完全な対策を自力で行うのは難しいのが現実です。

コウモリは1~2cm程度の小さな隙間からでも侵入可能なので、次々と新たな入口を見つけて棲みついてしまうことも考えられます。

また、鳥獣保護管理法により捕獲や殺傷が禁止されているため、法律に則った適法な方法で対処しなければなりません。

さらに、健康・建物被害を防ぐための徹底した清掃と消毒も欠かせず、初心者がすべてを完璧にこなすには難易度が高いといえるでしょう。

駆除道具を用意しても一度に対策できる保証はないため、専門業者に任せた方が安全かつ費用も抑えられることも多くあります。

コウモリ被害はプロに任せるのも手

コウモリ駆除を専門業者に依頼することで、安全かつ確実な対応が可能になります。

業者はコウモリの生態や行動パターンを熟知しているため、効率的な駆除と再発防止策の提供が可能です。

また、高所作業や特殊な道具を必要とする作業も対応しているほか、糞尿の清掃や消毒、侵入経路の封鎖まで一括で対応してくれるため、

自力で行うよりも時間や労力を大幅に削減できます。

コウモリに接触する機会もほとんどなく、確実に駆除できるためおすすめです。

お悩みの方は、相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの正しい駆除方法をプロが徹底解説!放置の危険性や業者の費用相場を紹介

「天井からパタパタ音がする」 「ベランダに黒い糞が落ちていて心配」 こうした違和感は、コウモリが棲みついてるサインかもしれません。 放置すると糞尿による悪臭や健康被害、家の破損につながる恐れがあります ...

続きを見る