気づいたら家の中から「キィキィ」という音が…。

もしかすると、家に棲みついたコウモリかもしれません。

放置すれば糞尿による悪臭や衛生被害、家の劣化が進むだけでなく、感染症の危険性もあります。

いざ追い出そうと思っても「どこに巣があるのか分からない」「どうやって追い出せばいいか分からない」と感じる方も多いはずです。

間違った方法で追い出そうとすると、コウモリが暴れたり、別の場所に移動して再び被害が発生することも。

今回はコウモリの巣の発見から、忌避剤を使った追い出し方法までを図解付きで解説します。

実際に自宅で実行できるよう、場所別の設置方法や注意点もわかりやすくまとめています。

このような方におすすめ

- 自分でコウモリ駆除を試したい方

- コストを抑えて安全にコウモリを追い出したい方

- 今すぐできるコウモリ対策を知りたい方

なぜ家にコウモリが棲みつくのか

日本の住宅に最も多く棲みつくのはアブラコウモリ(イエコウモリ)です。

体長は5cm前後、体重は10gほどと小さく、わずか1cm程度の隙間からでも簡単に侵入できます。

アブラコウモリは本来、洞窟や樹木の割れ目などで暮らしていましたが、都市化が進んだ現在では人家を格好の棲みかの一つとしています。

以下の条件がそろった家は狙われやすくなります。

- 外敵や天候から身を守れる空間がある

- 夏は涼しく冬は暖かい安定した環境

- 周辺にエサとなる小さな虫が集まりやすい場所がある

- 人の往来が少ない場所がある

アブラコウモリは夕方から活動を始め、夜間に蚊や蛾などの虫を捕食します。

昼間は屋根裏や通気口、壁の隙間などに棲みついてため、日中は姿が見えなくても、夜に家の周囲を飛び回っている場合は棲みついている可能性が高いです。

こちらもCHECK

-

-

アブラコウモリの特徴、生体や巣の見分け方、駆除方法を解説

アブラコウモリ(学名:Pipistrellus abramus)はコウモリの中でも、都市部に多く生息しています。 日本に生息するコウモリで唯一、家屋に棲みつくコウモリです。 その習性から、別名をイエコ ...

続きを見る

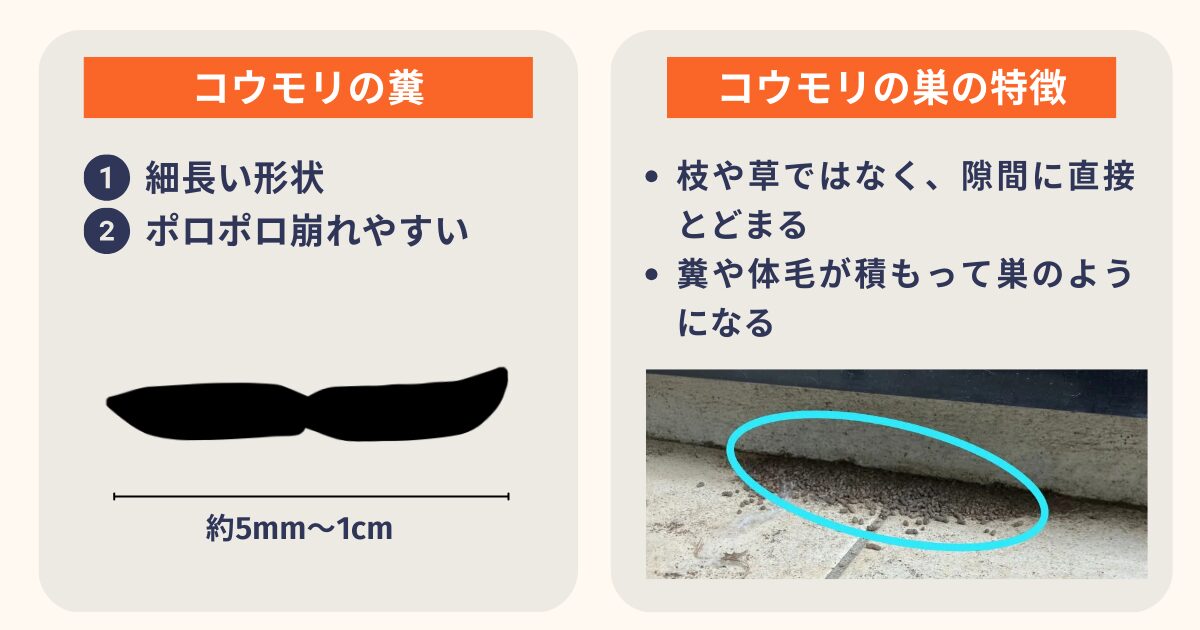

アブラコウモリは鳥のような巣をつくらない

コウモリは鳥のように枝や草で巣を作るわけではなく、天井裏や屋根の隙間などの暗く狭い空間に直接身を寄せます。

そこに長く居つくことで、糞尿が積もり、体毛が付着して巣のような状態になるのです。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの対策を場所ごとに徹底解説!巣の見た目や家で被害が出やすい箇所のチェック方法

「コウモリが家に住みついたかもしれない」 そのような不安を感じていませんか? 屋根裏や軒下から羽音がしたり、糞のようなものを見つけた場合、 コウモリが巣を作っているサインかもしれません。 コウモリは病 ...

続きを見る

アブラコウモリの駆除は追い出しのみ

日本に生息するコウモリは、鳥獣保護管理法によって保護されており、自治体からの許可を得ずに捕獲や殺処分を行うことは法律で禁止されています。

違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される恐れがあります。

コウモリ駆除を行う場合は、捕獲や殺傷ではなく、忌避剤や物理的な遮断など、生きたまま追い出す方法を選択する必要があります。

集合住宅では、許可なく工事を行ったり、強い臭気のある薬剤や大きな音の出る装置を使用すると、管理規約違反になる可能性もあるため、作業前には管理会社や大家に相談し、周囲への配慮を忘れないようにしましょう。

こちらもCHECK

-

-

なぜコウモリは鳥獣保護管理法の対象?捕獲するのはNG?

「コウモリが家の中や周辺に棲みついて困っている」 「健康被害や建物への影響が心配」といった状況はありませんか? この記事では、鳥獣保護法の基本からコウモリ駆除の具体的な方法、最適な時期や ...

続きを見る

家にコウモリが棲みつくと起きる被害

家にコウモリが棲みつくと、健康被害や悪臭、騒音など深刻な問題を引き起こします。

わずかな隙間から屋根裏や壁の内部に入り込むため、気づくのが遅れると被害は拡大していきます。

追い出しを安全に行うために、まずは被害の内容を正しく把握しておきましょう。

家にコウモリが棲みつくと起きる被害

- 健康被害

- 住宅被害

- 騒音被害

健康被害

アブラコウモリの糞や尿には、サルモネラ菌や狂犬病ウイルスなどの病原体が含まれます。

乾燥した糞が粉状になって空気中に舞うと、吸い込んだ人がアレルギー症状や呼吸器疾患を引き起こす危険性があります。

| コウモリのフンに含まれる病原菌・寄生虫 | |||

| 病原菌 | 感染症名 | 主な症状 | 参照元 |

| ヒストプラズマ菌 | ヒストプラズマ症 | 発熱、咳、倦怠感、呼吸器困難など | 岩手感染症情報センター |

| サルモネラ菌 | サルモネラ感染症 | 腹痛、下痢、発熱 | JUMA-Vet |

| レプトスピラ菌 | レプトスピラ症 | 発熱、頭痛、筋肉痛など、重篤化すると腎不全や肝障害を伴う黄疸が発生する | J-Stage |

| 狂犬病ウイルス | 狂犬病 | 発熱、神経症状、倦怠感など、発症するとほぼ100%死亡する | 国立感染症研究所 |

| ニパウイルス | ニパウイルス感染症 | 発熱、頭痛、嘔吐、急性脳炎症状など 致死率が高い |

理化学研究所 |

| リッサウイルス | リッサウイルス感染症 | 狂犬病に似た神経症状など、進行すると中枢神経障害が起きる | 岩手県感染症情報センター |

| SARS関連コロナウイルス | SARS | 発熱、筋肉痛など、重篤化すると急性呼吸窮迫症候群を起こす | 理化学研究所 |

住宅被害

糞尿による汚れや悪臭は天井裏や壁の内部に広がり、長期間放置すると木材や断熱材の腐食やシミ、カビの発生を招くことも。

侵入経路となる隙間をそのままにしておくと、再びコウモリが棲みつき、被害が繰り返される原因になります。

騒音被害

コウモリは夜行性で、日中は静かに過ごし、暗くなると巣を出入りします。

羽ばたき音や鳴き声は天井裏や壁の内部に響き、睡眠の妨げになることも。

繁殖期は子育てによって鳴き声が増え、深夜まで続く場合があります。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの被害を画像、グラフ付きで解説!対策方法やNG行為とは?

コウモリが家に棲みつくと、糞尿による悪臭や汚染、感染症などさまざまな被害をもたらすことがあります。 早めに対策を取らなければ、被害はどんどんと拡大していくかもしれません。 本記事では、家に棲みつきやす ...

続きを見る

コウモリを見つけたときのNG行為

家でコウモリを見つけたからといって、自己流で追い出そうとするのは危険です。

間違った方法は、法律違反や健康被害、被害拡大につながります。

まずは落ち着いて状況を確認し、安全な手順に沿って対処しましょう。

コウモリを見つけたときのNG行為

- 素手で触る

- 天井裏などをのぞき込む

- 捕まえる

- 道具で追い出す

素手で触る

コウモリの体や糞尿には、ウイルスや細菌、カビなどの病原体が含まれている場合があります。

素手で触れると皮膚や粘膜から感染し、さらに乾燥した糞が舞い上がって手や衣類に付着しても危険です。

発見しても絶対に直接触れないようにしてください。

天井裏などをのぞき込む

コウモリは暗く狭い場所に棲みついているため、のぞき込むと突然飛び出される危険があります。

驚いて転倒・落下する事故や、粉じんを吸い込んでしまう危険性もあるため、安全な位置から確認しましょう。

捕まえる

コウモリは鳥獣保護管理法で保護されており、許可なく捕まえることは法律で禁止されています。

捕獲した時点で法令違反となるため、追い出す場合は、捕獲や殺傷を行わない方法を選びましょう。

道具で追い出す

ホウキや棒などでたたいたり、追い立てたりすると、コウモリが家の別の場所に逃げ込み、被害が広がる恐れがあります。

換気口や屋根裏に入り込まれると追い出しが難しくなり、作業が長期化することも。

物理的な接触は避け、忌避剤や安全な手段を使って追い出しましょう。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが持つ寄生虫や感染症とは?危険な病気から身を守るための方法

「コウモリによる感染症や病気が心配…」「最近身体がかゆくて、寄生虫のせい?」 このような不安を抱えている方は少なくありません。 コウモリによる感染症は人にうつる可能性があり、発症すれば健康を脅かすなど ...

続きを見る

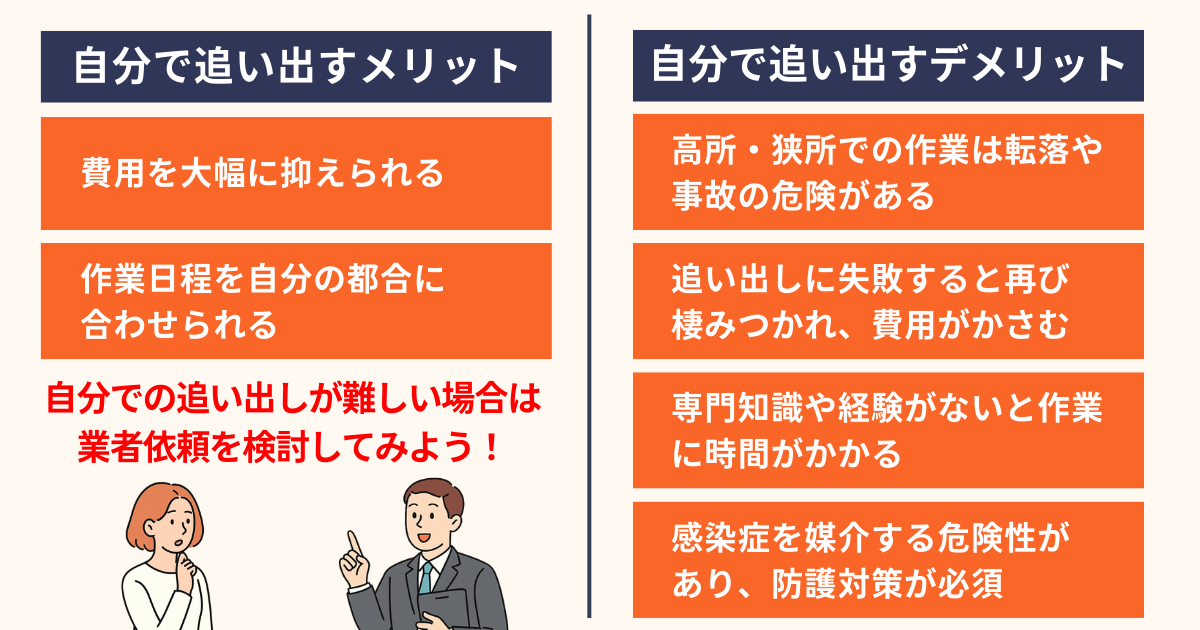

自分でコウモリ追い出しを行うメリット・デメリット

自分でコウモリ駆除をする場合と業者に依頼する場合では、費用や安全性、確実性に大きな違いがあります。

メリット

- 費用を大幅に抑えられる

- 作業日程を自分の都合に合わせられる

デメリット

- 高所・狭所での作業は転落や事故の危険がある

- 追い出しに失敗すると再び棲みつかれ、費用がかさむ

- 専門知識や経験がないと作業に時間がかかる

- 感染症を媒介する危険性があり、防護対策が必須

自分で行うメリット

自分で追い出し作業を行えば、業者に依頼する場合と比べて大幅に費用を抑えられます。

業者依頼は作業内容や規模によって5万〜20万円程度かかるのが一般的ですが、自分で行えば必要な道具や消耗品だけで済み、数千円〜数万円程度に収まることもあります。

作業日程を自由に決められるため、自分の都合に合わせて対応できるのも利点です。

自分で行うデメリット

一方で、自分で行う場合は安全面や確実性に課題があります。

高所や狭所での作業は落下や転落の危険があり、重大な事故につながる恐れがあります。

追い出しや侵入経路の封鎖に失敗すると再び棲みつかれ、再対策や業者依頼で結果的に費用がかさむことも。

追い出しだけでなく侵入経路の封鎖やその後の経過観察などを考慮すると、専門業者に依頼すれば、費用を抑えられるかもしれません。

コウモリを確実に追い出し、二度と棲みつかない環境にしたい方は一度専門業者に相談してみてください。

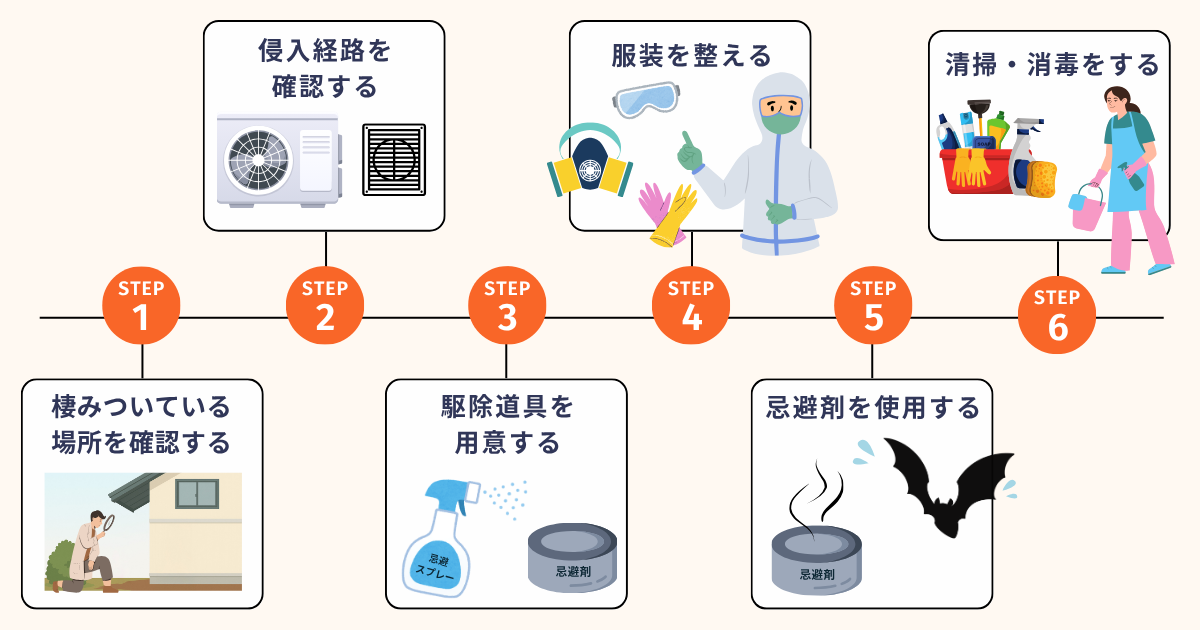

コウモリの追い出し方

コウモリを安全に追い出すには、巣の位置や侵入経路を把握し、道具や服装を準備してから行動することが大切です。

コウモリの追い出し方

- 巣の特定

- 侵入経路を確認する

- 駆除道具を用意する

- 服装を整える

- 忌避剤を使用して追い出す

- 清掃・消毒をする

①コウモリの巣の場所を特定する

追い出し作業を始める前に、コウモリが棲みついている場所を特定しましょう。

潜伏場所が分からないままでは、追い出しの効果が薄く、別の場所へ移動してしまう恐れがあります。

屋根裏・軒下

屋根裏と軒下は、コウモリが棲みつきやすい場所です。

多くの場合、軒下のわずかな隙間から侵入し、屋根裏にコロニーを作り、糞や体毛、悪臭が蓄積され、被害を拡大させていきます。

黒い糞や壁の黒ずみ、天井板のシミといった痕跡は潜伏のサインであり、これらを発見した場合は屋根裏への侵入経路も確認しましょう。

通気口・エアコン・ベランダ

ベランダは屋外からの侵入が容易なため、室外機の裏や物干し竿の支柱、壁際などに棲みつきやすいです。

そこから通気口やエアコン内部へ移動することがあり、配管まわりや通気口付近で乾燥した黒い糞や強いアンモニア臭が確認できる場合、棲みついている可能性があります。

シャッター・雨戸

シャッターや雨戸の戸袋、レール部分は暗く人目が届きにくいため、コウモリが棲みつきやすい場所です。

普段から開閉する習慣がないと被害に気付きにくく、巻き上げ部や戸袋の奥に糞がたまってレールや外壁が汚れることがあります。

シャッターや雨戸では、こうした汚れが広がっていないか確認してみてください。

床下

床下は通気口や基礎の隙間から入り込みやすく、暗く湿った広い空間がコウモリの棲み処になりやすい場所です。

人目につきにくいため、気づいた時はコロニーを形成していることがあります。

糞が基礎部分や床面に堆積していたり、外壁沿いに黒ずんだ汚れが広がっている場合は、すでに棲みついている可能性が高いです。

②侵入経路を確認する

コウモリを追い出す前に、家のどこから出入りしているのかを把握する必要があります。

侵入経路が分からないまま、追い出し作業を行うと、原因となっている箇所がわからずその後の対策が難しくなります。

また、侵入経路を放置していると、コウモリの追い出しに成功しても、再び戻ってくる恐れがあります。

屋根や軒下の隙間、通気口、配管まわり、シャッターや雨戸の戸袋など、外部とつながるすき間や開口部などを念入りに確認しましょう。

夕方から夜にかけてコウモリの出入りが活発になるため、この時間帯に観察すると侵入経路を特定しやすくなります。

侵入経路を確認するときの特徴

- 黒い汚れやシミ

- 乾燥した小さな糞

- 独特のアンモニア臭

- 羽音や鳴き声

- 時間帯の観察

③駆除道具を用意する

安全かつ効率的に追い出し作業を行うためには、必要な道具を事前に揃えておくことが大切です。

コウモリの棲みついている場所や侵入経路によって必要な道具は異なるため、以下を参考に準備を行いましょう。

- 通気口・換気口:金網・パンチングメタルで通気確保+侵入防止

- 壁・屋根の隙間:シーリング剤・パテで隙間を封鎖

- 屋根裏・床下:ヘッドライトで暗所を照らし、点検口の有無も確認

- 高所の侵入口:脚立・ヘルメットで安全確保

- 糞や汚れのある場所:消毒薬・雑巾・掃除ブラシで清掃

こちらもCHECK

-

-

コウモリ駆除に必要な道具には何がある?トータル費用も紹介!

コウモリが自宅に棲みつくと、糞や尿による悪臭や衛生面での問題が発生しやすくなります。 コウモリの身体からダニやウイルスを媒介する可能性もあり、放置すると健康を損ねたり病気を発症したりしてしまうかもしれ ...

続きを見る

④服装を整える

コウモリの糞尿を吸い込むと感染症にかかる危険があり、作業中に思わぬ怪我をする恐れもあります。

忌避剤を使用する際は薬剤の飛沫が顔や目にかかる危険もあるため、肌の露出を避け、安全を確保できる服装で行いましょう。

安全のために準備しておくべき道具

- 防塵マスク

- 保護ゴーグル

- 作業着

防塵マスク

屋根裏や軒下で作業を行う際、風や動きで糞やホコリが舞い上がり、鼻や口から吸い込む恐れがあります。

立体構造で顔にフィットし、隙間なく装着できる防塵マスクを選びましょう。

保護ゴーグル

追い出し時は、コウモリが飛び立つ瞬間や忌避剤の噴霧で飛沫が目に入る可能性があります。

顔に密着するタイプを選び、上向き作業でも隙間ができないように装着してください。

作業着

狭い場所や壁、天井の近くで作業するため、衣類が汚れやすいです。

使い捨てタイプの作業着なら、作業後にそのまま処分でき、

糞や薬剤の汚れを屋内に持ち込む心配がありません。

⑤忌避剤を使用して追い出す

コウモリは強いニオイや刺激を嫌うため、専用の忌避剤を使うことで一時的に追い出すことが可能です。

場所ごとに図解付きで追い出し方を紹介しているので、棲みついている状況に合わせて対策を検討してください。

イカリ消毒 スーパーコウモリジェット

コウモリの敏感な嗅覚を刺激し、不快感を与えることで退避を促します。

天然由来のハッカ成分を使用しているため、強い刺激臭が苦手な方にも扱いやすいのが特徴です。

使用方法

付属のノズルを使えば、シャッターや雨戸の隙間、レールの奥など狭い場所にも噴射可能。

最大約6m先まで届くため、離れた位置からでも効果的に散布できます。

コウモリが棲みついている場所を狙って、まんべんなく行き渡るように使用してください。

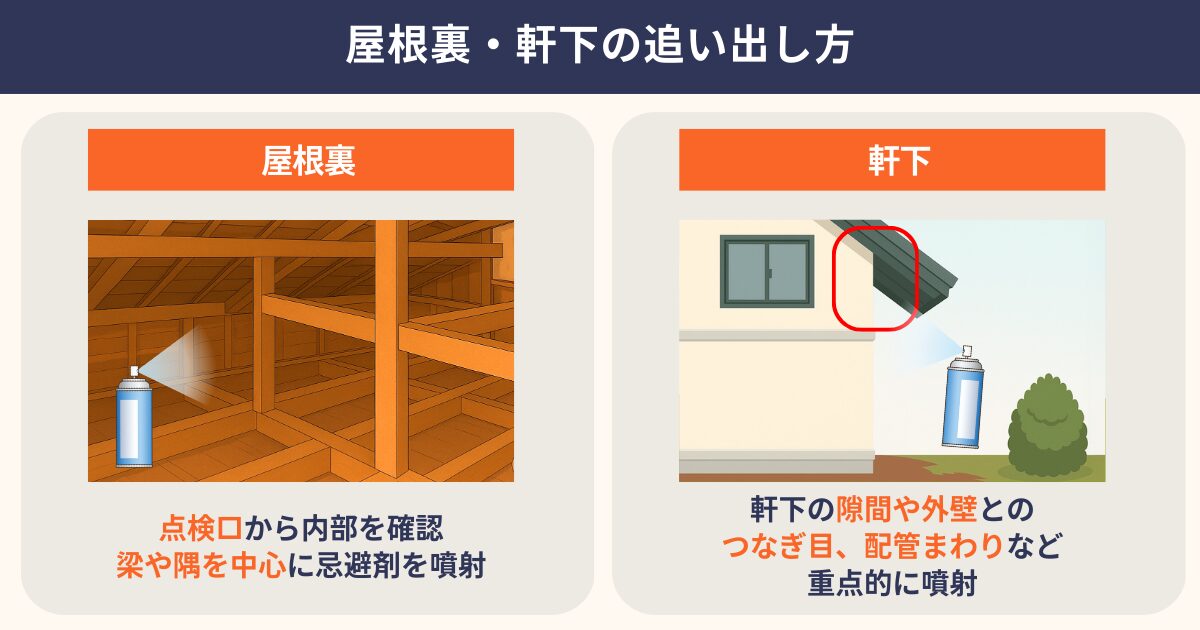

屋根裏・軒下の追い出し方

屋根裏や軒下は暗く狭く、コウモリが休息場所として選びやすい環境です。

屋根裏の場合は点検口から、軒下の場合は軒下の隙間や外壁とのつなぎ目など、棲みついていそうな場所にまんべんなく忌避剤を噴射してください。

1回の使用だけでは効果が不十分なこともあるため、数日おきに継続して使用し、コウモリを追い出しましょう。

屋根裏・軒下の追い出しポイント

- 屋根裏:点検口から内部を確認し、コウモリが棲みついていそうな梁や隅を中心に忌避剤を噴射する。

- 軒下:軒下の隙間や外壁とのつなぎ目、配管まわりなど影になる部分を重点的に噴射する。

- 作業環境の安全確保:必ず防塵マスク・ゴーグル・手袋を着用し、糞やほこりを吸い込まないよう注意する。

- 散布の継続:1回で追い出せない場合が多いため、数日おきに複数回使用して追い出しをする

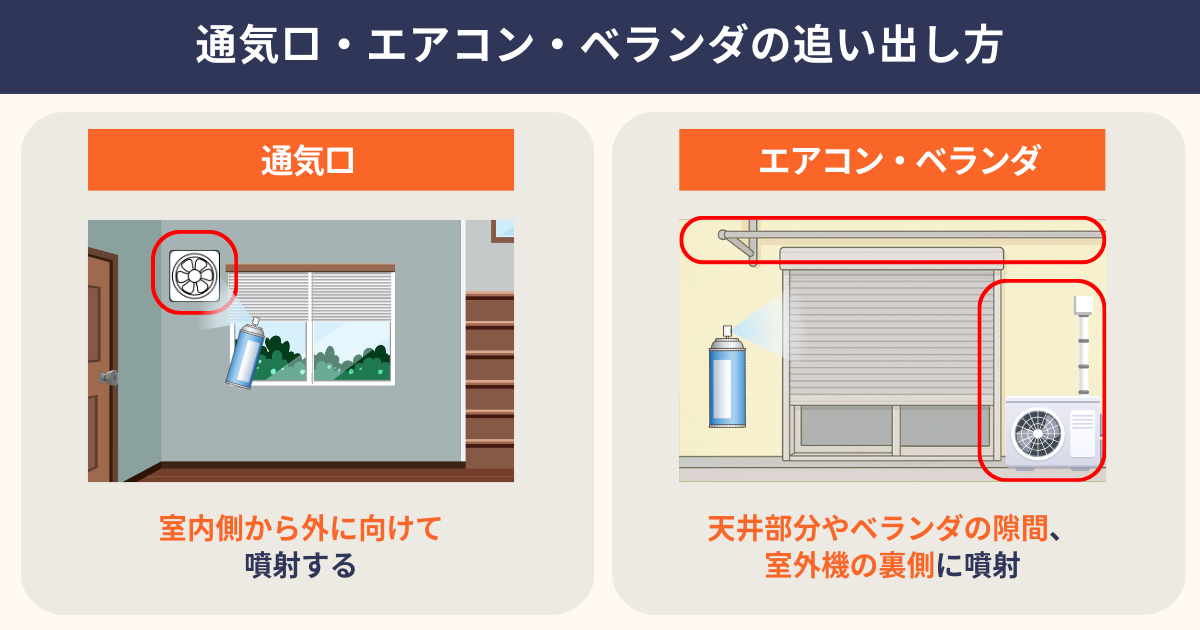

通気口・エアコン・ベランダの追い出し方

通気口やエアコン、ベランダの天井まわりは、コウモリが身を隠しやすい場所です。

エアコンの吹き出し口や配管のまわり、室外機の裏、壁の隙間、ベランダの天井など、棲みついていそうな箇所を中心にまんべんなく忌避剤を噴射してください。

通気口や換気扇、排気口に使用する場合は、外側から内部へ吹き込むとコウモリが室内へ逃げ込む恐れがあります。

必ず室内側から外へ向けて噴射し、薬剤が室内に残らないよう風向きや換気にも配慮しましょう。

定期的に散布を続けることで、コウモリを追い出す効果が期待できます。

通気口・エアコン・ベランダの追い出しポイント

- 通気口・換気扇・排気口:室内側から外に向けて噴射する。

- エアコン周り:吹き出し口や配管の付け根を重点的に散布。

- 室外機周辺:裏側や壁との隙間に噴射する。

- ベランダ:天井部分や梁の影になっている箇所を狙う

- 作業環境の安全確保:防塵マスク・ゴーグル・手袋を着用し、風向きや換気に配慮して作業する。

- 散布の継続:1回で完全に追い出せない場合があるため、数日おきに繰り返す。

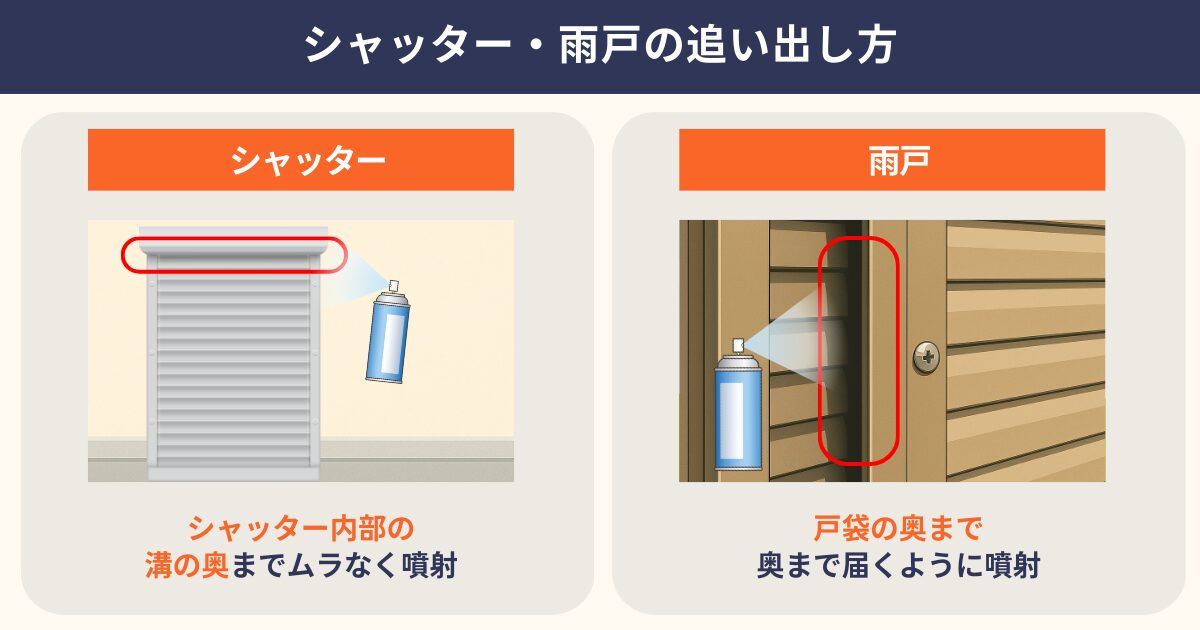

シャッター・雨戸の追い出し方

シャッターや雨戸は、レールや戸袋の奥、外壁との隙間などにコウモリが棲みつきやすい構造になっています。

シャッター周辺やシャッターボックス内部に忌避剤をまんべんなく噴射し、刺激臭でコウモリを追い出しましょう。

スプレーは風向きや周囲への薬剤飛散にも注意し、50cm〜1m程度離れた位置で作業してください。

シャッター・雨戸の追い出しポイント

- シャッター:溝の奥までムラなく噴射する。

- 雨戸:奥まで届くように噴射する。

- 作業環境の安全確保:防塵マスク・ゴーグル・手袋を着用し、風向きや換気に配慮して作業する。

- 散布の継続:1回で効果が薄い場合は数日おきに繰り返す。

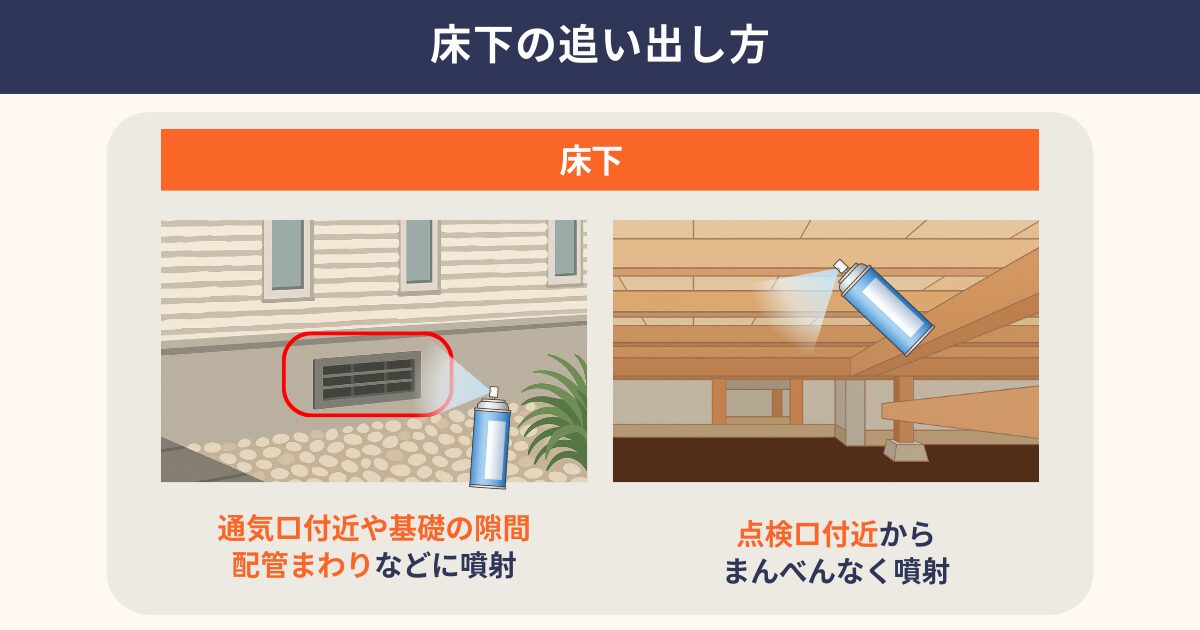

床下の追い出し方

床下は暗く湿気がこもりやすく、通気口や基礎の隙間からコウモリが侵入することがあります。

忌避剤は、通気口の周辺や基礎の割れ目、糞が集中している場所を中心に散布してください。

床下の追い出しポイント

- 床下:通気口付近や基礎の隙間、配管まわりなど、出入りしやすい箇所に噴射

- 作業環境の安全確保:防塵マスク・ゴーグル・手袋を着用し、狭い空間での作業は換気を確保

- 散布の継続:1回で効果が薄い場合は数日おきに繰り返す

こちらもCHECK

-

-

コウモリ忌避剤の種類と使い方、効果を徹底解説!場所別のおすすめ対策5選

家の天井裏やベランダにコウモリが棲みついてしまい、「追い出したいけどどうしたらいいの?」と悩んでいませんか。 コウモリは鳥獣保護管理法で守られているため、捕獲や殺傷は禁止されています。 そこで追い出し ...

続きを見る

⑥清掃・消毒をする

コウモリを追い出したあとは、糞や尿などの汚れを落とし、衛生状態を整えましょう。

放置された糞や尿は病原菌の温床になるだけでなく、残ったニオイがコウモリを再び呼び寄せる原因にもなります。

屋根裏や床下、シャッターや雨戸の内部など清掃が困難な場合は、専門業者に依頼するのが安全です。

消毒用エタノール

コウモリの糞尿に含まれる細菌やウイルスを除去するための、アルコール成分入りの消毒スプレー。

雑巾やペーパーに噴霧してから拭き取ると、菌やウイルスが周囲に飛び散りにくく安全です。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの糞や尿は危険?

「自宅の壁や庭にコウモリの糞や尿が落ちていて気になる」 「コウモリの糞や尿は健康被害があるのか?」とお悩みではありませんか? コウモリの糞や尿は健康に影響するため、早めの対策が必要です。 本記事は、コ ...

続きを見る

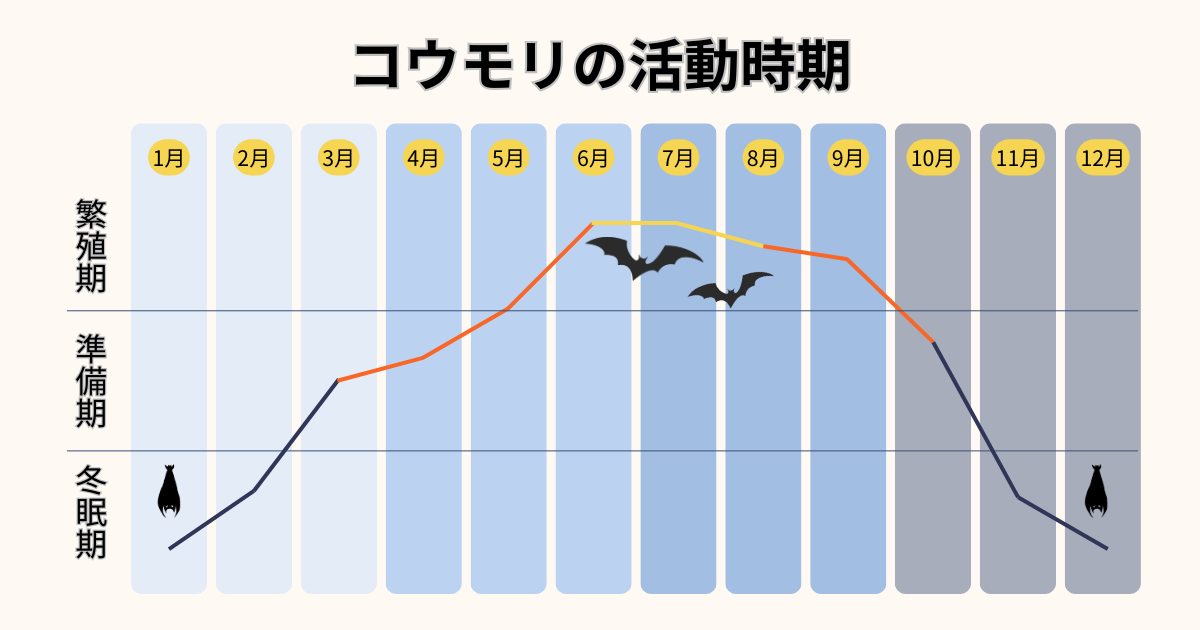

コウモリの追い出しに適した時期

コウモリは季節によって活動量が変わるため、追い出しに適した時期を見極めることが、安全かつ効果的です。

4〜5月の準備期と10月の秋が最も適しており、このタイミングで侵入口の封鎖や清掃まで行いましょう。

冬眠期(11月〜3月)

気温が低く、コウモリはほとんど活動せず建物の奥でじっとしています。

移動しないため、無理に追い出すと冬眠を妨げるだけでなく、死骸や悪臭の原因になる恐れがあります。

この時期に追い出しを行う場合は、専門業者への依頼が望ましいです。

準備期(4月〜5月)

暖かくなり、コウモリの活動が徐々に活発化し、追い出しやすい時期です。

繁殖前のため大人コウモリしかおらず、侵入口の封鎖まで行いやすいです。

繁殖期(6月〜9月)

活動がピークを迎え、繁殖、子育てが行われます。7〜8月は子どもが飛べないため、

忌避スプレーで大人コウモリを追い出すと、餓死してしまう可能性があります。

悪臭が漂いやすい時期でもあるため、気になる場合は早急に専門業者へ依頼するのが賢明です。

秋(10月)

冬眠前の準備で活動量は減りますが、繁殖期が終わり大人コウモリのみになり、追い出しに向いている時期です。

ただし、繁殖で数が大幅に増えている可能性もあるので、棲みついている箇所を確認し、数匹程度であればご自身での追い出しも検討してみるのが良いでしょう。

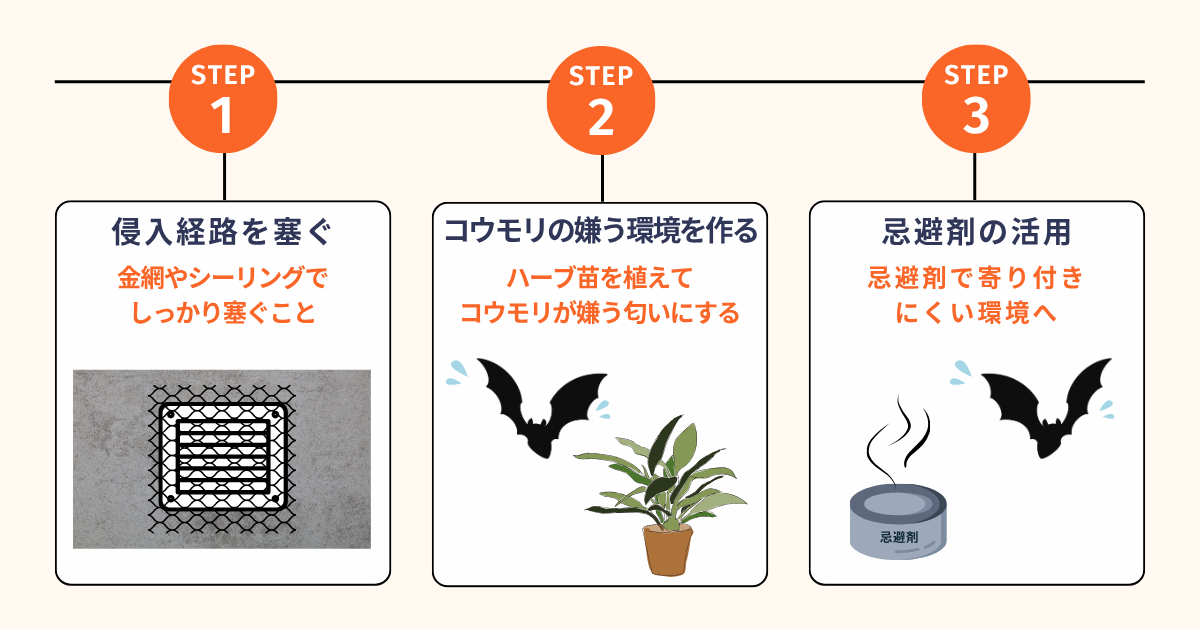

コウモリを追い出した後に実践するべき対策

コウモリ駆除は追い出したら終わりではありません。

侵入経路の封鎖や環境改善、予防用忌避剤の活用など、継続的な対策が必要です。

コウモリを追い出した後に実践するべき対策

- 侵入経路を塞ぐ

- コウモリの嫌う環境を作る

- 予防タイプの忌避剤を使用する

こちらもCHECK

-

-

家庭でできるコウモリ駆除対策!おすすめグッズと場所別にできること

夜になると屋根裏やベランダからコウモリの羽音が聞こえたり、糞尿による悪臭に悩まされたりしていませんか。 「家庭でできるコウモリ対策があれば知りたい」「なるべくお金をかけずに対処したい」 そのように思っ ...

続きを見る

①侵入経路を塞ぐ

コウモリを追い出した後は、再び侵入されないよう物理的に侵入経路をふさぐことが大切です。

通気性を確保できるステンレス金網を使えば、換気口や基礎の隙間などからの再侵入を防ぎながら、内部の湿気やカビも抑えられます。

Chosenal ステンレス金網

加工しやすい柔軟性があるため、凹凸の多い屋根裏や通気口にもフィットしやすく、錆びにくいので屋外設置にも適しています。

目立ちにくいデザインで、外観を損なわずに設置できるのも特徴です。

金網の主な効果

- コウモリの侵入口を物理的に遮断できる

- 通気性を保ちながら内部への侵入を防げる

- 狭い隙間や通気口にも柔軟に対応できる

- 屋外設置に強く、長期間効果を維持できる

セメダイン JIS シリコーンシーラント

屋根裏や軒下、換気口まわりなど、複雑な形状の隙間を追い出し作業後に封鎖するのに最適なシーリング剤です。

防水性と柔軟性に優れており、金網と併用することで侵入口を固定できます。

シーリングの主な効果

- 小さな隙間を密閉できる

- 凹凸や複雑な形状にもなじむ

- 屋外でも使用可能

- 金網と併用して固定力アップ

住化エンビロサイエンス チューレスねずばんパテ

防除用パテは、トウガラシ成分による忌避効果を持ち、追い出し後の再侵入防止に役立ちます。

柔軟性があるため、入り組んだ隙間にも詰め込みやすく、シーリング剤ではカバーしにくい箇所の封鎖にも効果的です。

耐熱性・耐寒性・難燃性に優れており、屋根裏など温度変化の大きい場所でも安心して使用できます。

パテの主な効果

- 追い出し後に隙間を封鎖し再侵入を防止

- 手で丸め・押し込み密着させる

- 忌避成分入りで近寄りにくくする

- 作業時は手袋必須

こちらもCHECK

-

-

コウモリの侵入経路を塞ぐ効果的な方法3選と使い方

「コウモリが家に棲みついていて困っている」 「コウモリの侵入を塞ぐ具体的な方法が知りたい」 といったお悩みはありませんか? この記事では、コウモリの侵入経路を塞ぐ手順、必要な道具、見つけたときのNG行 ...

続きを見る

②コウモリの嫌う環境を作る

コウモリは嗅覚が優れている動物のため、ニオイをつかった対策も効果的です。

ハーブは景観を損なわずに対策ができるので、ベランダや庭に置いてみるのも有効です。

ニホンハッカ

ニホンハッカはメントール含有量が高く、強い清涼感のある香りでコウモリや虫を寄せつけにくくします。

日本原産の多年草で寒さにも強く、鉢植えで管理すれば手軽に設置できるため、植物を使った自然な対策を求める方におすすめです。

ニホンハッカの主な効果

- メントール含有量が多く、虫・コウモリに対する忌避効果が高い

- 日本原産の多年草で丈夫に育つ

LEDストロボライト

暗所を好むコウモリには、不規則に点滅するストロボライトの光が効果的です。

不規則な点滅は人にも不快感を与えることがあるため、設置前に近隣への配慮や許可を取りましょう。

LEDストロボライトの主な効果

- コウモリを光で遠ざける

- 不規則な点滅で警戒心を高める

- 夜間の飛来や接近を抑制

超音波装置

コウモリは人の気配や高周波の音を警戒するため、追い出し後に超音波装置を設置しておくことで、近づきにくい環境にできます。

屋外で使用する場合は、防水タイプを選んでおきましょう。

超音波装置の主な効果

- 高周波音でコウモリの接近を抑える

- 人の気配を演出して住みつきを防ぐ

- 防水タイプなら屋外でも長期間使用可能

こちらもCHECK

-

-

コウモリの嫌がるニオイって?手作り忌避剤の作り方や追い出し方法も解説!

夜間に家の周囲をコウモリが飛び回る姿を見たという人もいるでしょう。 コウモリが家に棲みついてしまうとフンや尿による悪臭や病原菌のリスクが上昇してしまうため、きちんとした対策が必要です。 コウモリ対策に ...

続きを見る

③予防タイプの忌避剤を使用する

侵入経路を塞いだうえで予防用忌避剤を設置すれば、物理的遮断と香りの効果でコウモリを寄せつけにくくできます。

SHIMADA コウモリ寄せつけない!忌避剤

置き型タイプの忌避剤は、設置するだけで香りによる不快感からコウモリを寄せつけにくくします。

強すぎない香りで周囲への影響も少ないため、住宅が密集している場所でも安心して使用可能です。

金網などと併用すれば、追い出し後の再侵入防止効果をさらに高められます。

置き型忌避剤の主な効果

- 侵入の痕跡や通り道に置くだけで効果を発揮

- 香りは穏やかで人や近隣への影響が少ない

- 金網との併用で再侵入防止効果が向上

コウモリの追い出しは難しい!プロに任せるのもおすすめ

コウモリの追い出しは、侵入経路の特定や狭い場所、高所での作業など、多くの方にとって慣れていない作業が必要になってきます。

コウモリは哺乳類のため、生態や行動を理解し、専門的な知識、適切な対応、技術が必要です。

無理に自力で行うと、追い出しがうまくできなかったり、再侵入される可能性が高くなります。

コウモリが棲みついているのは数匹だからと油断していると、気づかないうちに糞尿による悪臭や感染症、アレルギー、カビなどの健康被害、天井裏や壁内部の汚損といった建物被害が進行していることも。。

コウモリの侵入経路から、雨水が浸水し、シロアリなどの害虫被害が発生し、大規模なリフォームが必要になるケースも少なくありません。

これらを未然に防ぐには、早期に専門業者へ相談するのが最も安全で確実です。

害獣お助け本舗なら、無料相談で状況を丁寧に診断し、コウモリの追い出しから再発防止まで徹底的な対応をしています。

被害が深刻化する前に、まずはお気軽にご相談ください。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの正しい駆除方法をプロが徹底解説!放置の危険性や業者の費用相場を紹介

「天井からパタパタ音がする」 「ベランダに黒い糞が落ちていて心配」 こうした違和感は、コウモリが棲みついてるサインかもしれません。 放置すると糞尿による悪臭や健康被害、家の破損につながる恐れがあります ...

続きを見る