「ネズミの寿命は短いって聞くし、放っておけばそのうちいなくなるのでは?」

そう考えて、ネズミ被害に気づいていても、しばらく様子を見ている方も多いかもしれません。

実際にネズミは寿命こそ短いものの、驚くほど繁殖力が強く、放置するとわずか数か月で数十匹にまで増えることがあります。

その間に柱や電気コードをかじったり、フンや尿で家を汚したりと、被害がどんどん広がってしまうことも。

この記事では、ネズミの寿命の目安や放置するとどうなるのかをわかりやすく解説します。

「いずれ自然にいなくなるだろう」と考えている方こそ、今すぐ確認しておきましょう。

このような方におすすめ

- ネズミの寿命がどのくらいか知りたい方

- 寿命が短いなら放っておいても平気と考えている方

- 放置するとネズミがどうなるのか気になっている方

- ネズミを見かけたけれど、今すぐ駆除すべきか迷っている方

家に棲みつくネズミの寿命はどれくらい?

家に棲みつくネズミの寿命は、平均で1〜3年ほどといわれています。

ただし、種類によって差があり、体が小さいネズミほど寿命が短い傾向があります。

家庭や建物で見かける主なネズミは、クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミの3種類。

いずれもイエネズミと呼ばれ、人の生活環境に適応して棲みつく害獣です。

下の表は、それぞれの体長と平均寿命をまとめたものです。

| ネズミの種類 | 体長 | 平均寿命 |

| クマネズミ | 18〜24cm | 1~2年 |

| ドブネズミ | 22〜26cm | 2~3年 |

| ハツカネズミ | 6〜10cm | 数か月~2年 |

ハツカネズミは体が最も小さく、寿命も短い種類です。

一方、クマネズミやドブネズミは体が大きく、2〜3年程度生きることもあります。

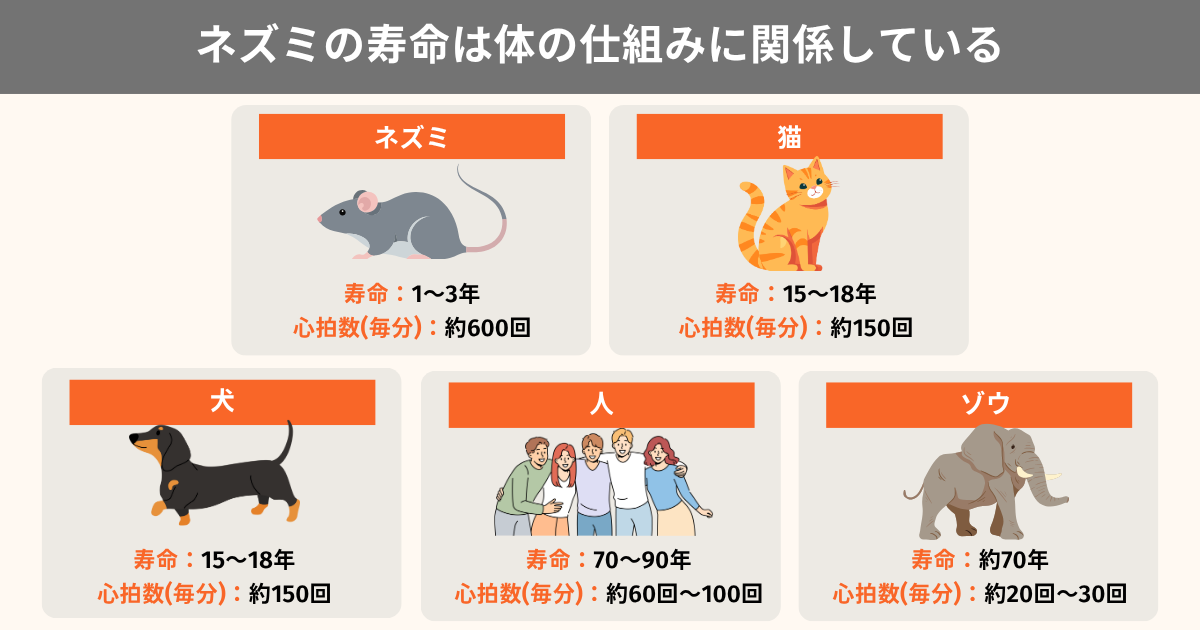

ネズミの寿命は体の仕組みに関係している

ネズミの寿命が短いのは、体の仕組みに大きな理由があります。

体が小さいネズミは心拍数が速く代謝が活発なため、常にエネルギーを消費し続け老化の進行も早いのが特徴です。

| 動物 | 寿命 | 心拍数(毎分) |

| ネズミ | 1~3年 | 約600回 |

| 猫 | 15~18年 | 約150回 |

| 犬 | 15~18年 | 約150回 |

| 人 | 70~90年 | 約60~100回 |

| ゾウ | 約70年 | 約20~30回 |

このように、ネズミの寿命は体の仕組みに左右されますが、食料や隠れ場所が豊富な家の中では、本来の寿命よりも長く生き延びることがあります。

食料がなければすぐに弱ってしまう

ネズミは体が小さいため、エネルギーを蓄えられる量はわずかしかありません。

そのため、数日間でも食料が途絶えると命を落とす可能性があります。

とくに冬場は体温を保つために多くのエネルギーを必要とし、わずか1日でもエサがないと餓死してしまうことがあります。

以下は、季節ごとの餓死までにかかる期間をまとめた表です。

| ネズミの種類 | 餓死までの期間(夏) | 餓死までの期間(冬) |

| クマネズミ | 4~5日 | 1日 |

| ドブネズミ | 4~5日 | 1日 |

| ハツカネズミ | 4~5日 | 1日 |

餌のある快適な環境では、寿命を迎える前に繁殖を繰り返し、結果的に被害が拡大することも少なくありません。

クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミの特徴

ネズミの寿命や生態を理解したところで、次に知っておきたいのが家の中に棲みつく3種類のイエネズミの違いです。

ここでは、家庭内でよく見られるクマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミの特徴を順に解説します。

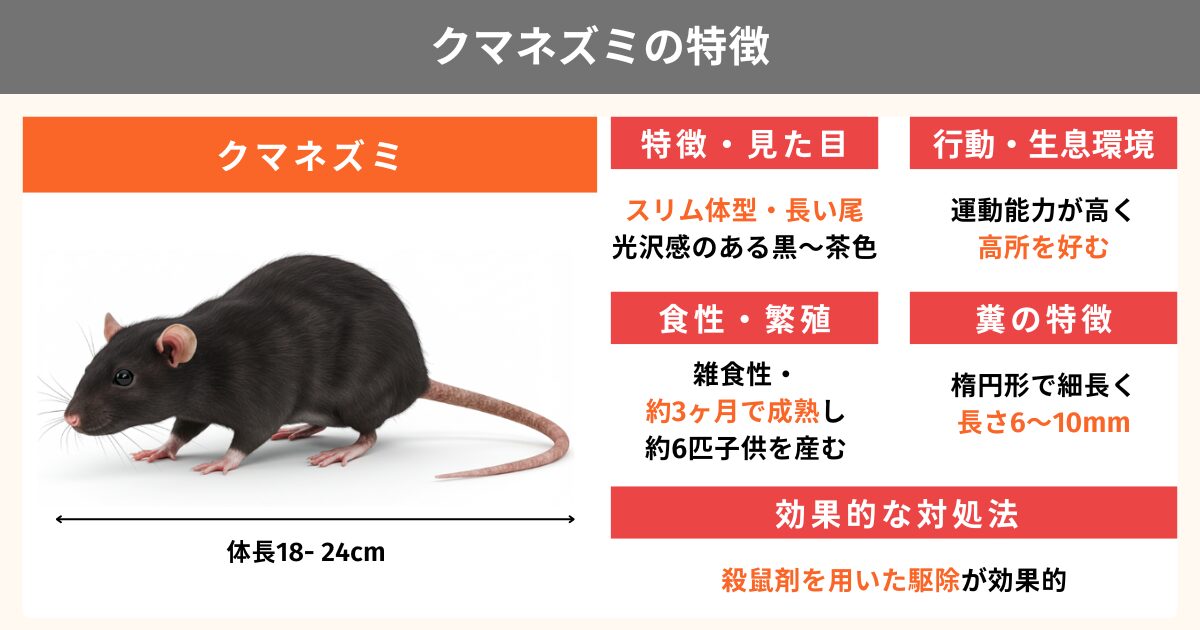

クマネズミの特徴

クマネズミは、都市部の住宅やビルの天井裏・壁の中などに棲みつく代表的なイエネズミです。

運動能力と警戒心が非常に高く、発見や駆除が難しい種類として知られています。

特徴・見た目

体長は約18〜24cmとスリムで、長い尾を持つのが特徴で、体毛は光沢のある黒や茶色で、腹側はやや白っぽい色合いをしています。

性格は臆病ながらも俊敏で、物音や人の気配に敏感に反応します。

行動・生息環境

クマネズミは運動能力が高く、パイプや電線を伝って高所を自在に移動するため、

天井裏や屋根裏、壁の中など、見えにくい場所に巣を作り繁殖します。

湿気を嫌う傾向があり、ドブネズミのように床下や排水まわりではなく、比較的乾燥した高い場所を好むのが特徴です。

食性・繁殖

雑食性ですが、穀物や果物など植物性の食べ物を好む傾向があります。

平均寿命はおよそ2〜3年で、繁殖力が高く、生後3ヶ月ほどで成熟し、1回に5〜6匹を年に5〜6回出産するといわれています。

糞の特徴

クマネズミの糞は楕円形で細長く、長さは6〜10mmほどで、茶色や灰色をしており、食べ物の種類によって色合いが少し変化します。

高い場所を移動する習性から、天井裏や換気扇の周辺などで発見されることがあります。

参考

こちらもCHECK

ドブネズミの特徴

ドブネズミは、都市部の下水道や建物の床下など、湿った場所に棲みつくイエネズミです。

性格が攻撃的で、生活環境に深刻な影響を与えることがあります。

特徴・見た目

体長は約22〜26cmと大きめで、ずんぐりした体型に短い尾、小さな耳が特徴です。

体毛は茶褐色〜灰色で、腹側はやや白っぽく見えます。

性格は攻撃的で警戒心も強く、食欲旺盛な一方で、人や他の動物に対して威嚇行動をとることもあります。

行動・生息環境

ドブネズミは泳ぎや穴掘りが得意で、下水道・床下・側溝などの湿った環境を好みます。

寒さに弱いため、冬になると暖かい建物内に棲みつき、床下や倉庫、厨房などに巣を作ります。

巣は布切れや紙くずなどを集めて作られる簡易的なもので、人目につかない暗所を選びやすいです。

食性・繁殖

雑食性で、穀物や肉、魚、残飯などあらゆる食材を食べますが、特に肉類を好む傾向があります。

平均寿命は2〜3年ほどで、繁殖力が非常に高く、生後3ヶ月ほどで成熟し、1回に6〜9匹を年に5〜6回出産します。

糞の特徴

ドブネズミの糞は太く整った楕円形で、長さ10〜20mmほどで、色はこげ茶〜灰色で、他のネズミよりも大きいのが特徴です。

排水管や側溝を通って侵入するため、キッチン・トイレ・浴室などの水回りで糞が見つかるケースが多く見られます。

参考

こちらもCHECK

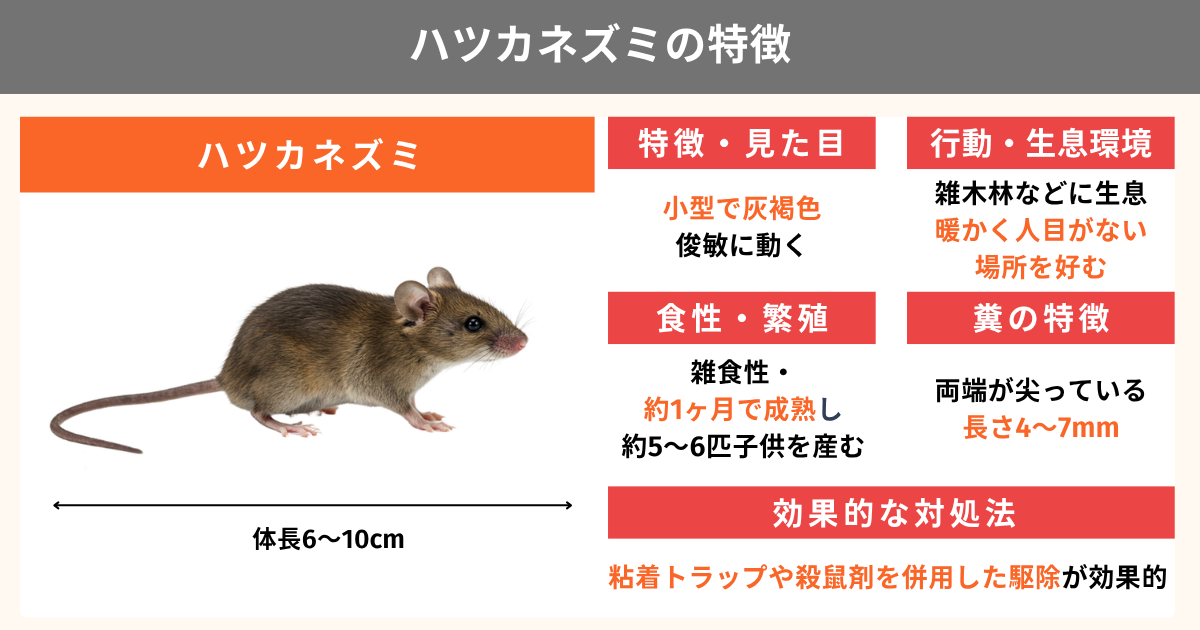

ハツカネズミの特徴

ハツカネズミは、都市部や郊外の住宅に棲みつく小型のイエネズミです。

体が小さい分、繁殖力が非常に高く、放置すると短期間で数が増えやすいのが特徴です。

一見するとかわいらしい印象を持たれることもありますが、食品への被害や感染症をもたらす害獣です。

特徴・見た目

体長は約6〜10cmと小型で、灰褐色の体毛を持ち、わずかなすき間から侵入します。

クマネズミやドブネズミよりひと回り小さく、耳と目が大きめで、非常に俊敏に動き回ります。

行動・生息環境

主に草地や畑、雑木林などの屋外に生息していますが、寒さを避けるために秋冬になると建物内に侵入します。

1cmほどのすき間からでも侵入可能で、床下・押入れ・壁の中・厨房のシャッター下など、人目につかない暖かい場所に巣を作ります。

狭い空間を好むため、家の中でも気づかれにくい場所で繁殖を繰り返しやすいです。

食性・繁殖

雑食性で、穀物・野菜・残飯など身近な食べ物を何でも食べます。

繁殖力が非常に強く、生後およそ1ヶ月で成熟し、1回に5〜6匹を年に数回出産します。

寿命はクマネズミやドブネズミよりも短く、およそ1〜1.5年程度です。

糞の特徴

ハツカネズミの糞は約4〜7mmと米粒ほどの大きさで、両端が尖っているのが特徴です。

茶色っぽい色をしており、細かく散らばって落ちていることが多く、物置や倉庫、押入れの隅などで発見されやすいです。

参考

こちらもCHECK

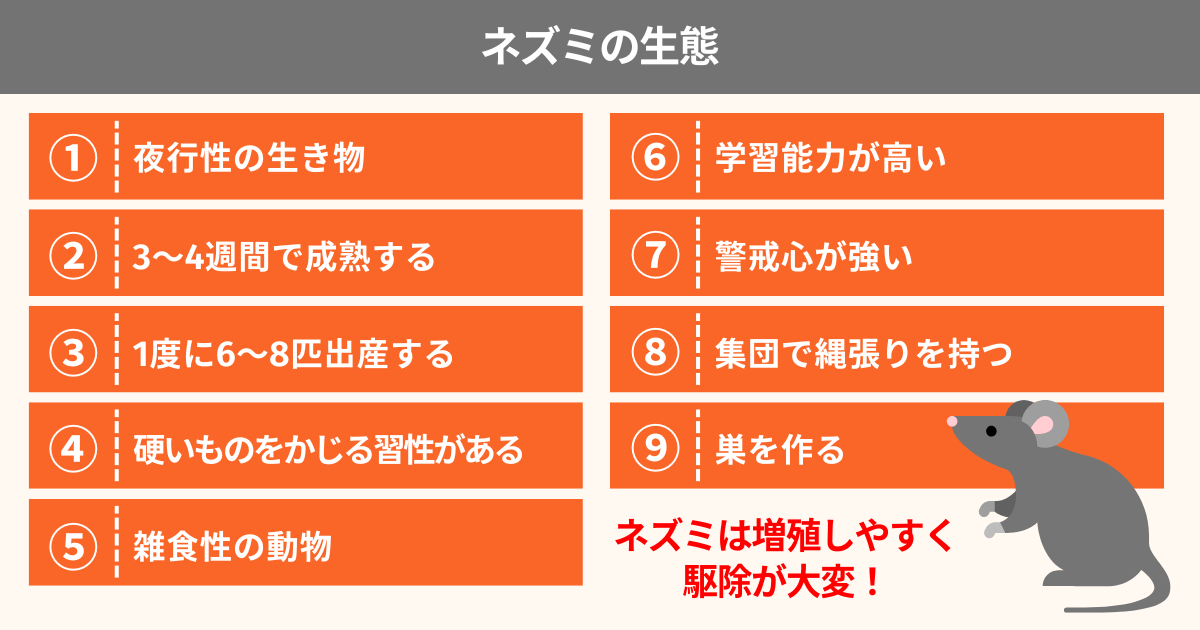

ネズミの生態って?

ネズミの寿命は種類や環境によって異なりますが、短い寿命を補うほどの高い繁殖力と適応能力を持っています。

人の生活環境に合わせて行動を変化させるほど知能が高く、狭い場所でも巧みに生き延びることが可能です。

夜行性で警戒心が強く、学習能力にも優れているため、一度棲みつくと駆除が難しい害獣でもあります。

ここでは、寿命と深く関わるネズミの基本的な生態や行動の特徴を解説します。

ネズミの生態

- 夜行性の生き物

- 3~4週間で成熟する

- 1度に6~8匹出産する

- 硬いものをかじる習性がある

- 雑食性の動物

- 学習能力が高い

- 警戒心が強い

- 集団で縄張りを持つ

- 巣を作る

夜行性の生き物である

ネズミは夜行性の動物で、人が寝静まった夜間にエサを探して活動します。

日中は家具のすき間や床下、屋根裏など、人目につかない場所でじっと身を潜めることが多いです。

環境が静かで安全だと判断した場所や、エサが不足しているときには昼間に姿を見せることも。

特に飲食店や倉庫など、エサが豊富な場所では昼間でも活動することがあります。

3~4週間で成熟する

ネズミは成長が早く、生後わずか3〜4週間で繁殖可能な成体になります。

短い寿命の中で確実に種を残すため、早いスピードで成熟し、繁殖を繰り返す仕組みを持っています。

1匹でも家に棲みつくと、数週間のうちに数十匹に増えることも珍しくありません。

外敵の少ない屋内環境では特に増えやすく、寿命の短さを補う繁殖力で存続し続けているのです。

1度に6~8匹出産する

ネズミは1度の出産で6〜8匹ほどの子どもを産みます。

種類によっては年に5〜10回出産することがあり、放置すれば数ヶ月で数十匹規模にまで増えることも。

生まれた子ネズミもわずか1ヶ月ほどで繁殖可能になり、被害の拡大スピードをさらに加速させます。

駆除が難しいのは、この繁殖力が大きな原因です。

参考

硬いものをかじる習性がある

ネズミは前歯が一生伸び続けるため、常に硬いものをかじって歯の長さを調整しています。

この習性により、木材・電気コード・プラスチック・家具の脚など、家の中のあらゆるものが被害の対象になります。

特に電気配線をかじられるとショートや火災の原因となるおそれがあり、短時間でも重大な被害を引き起こします。

さらに、かじってできた穴や通路を利用して巣を広げるため、被害範囲が徐々に拡大していいきます。

参考

雑食性の動物である

ネズミは雑食性で、穀物・果物・肉類・紙・石けんなど、さまざまなものを食べます。

体が小さく代謝が非常に良いため、毎日体重の約3割ものエサを必要とし、常に食べ物を探し回っています。

一度に多くの量を食べられないため、少量を何度も摂取します。

ネズミは高頻度な食事と常に動き回ることによってエネルギーを消耗しやすく、エサが途切れるとわずか数日で衰弱します。

参考

学習能力が高い

ネズミは非常に学習能力が高く、経験から危険を回避したり、食料の場所を記憶したりします。

複雑な行動を長期間記憶できることが確認されており、短命ながらも知能の高さで存続している動物です。

この学習能力により、設置した罠や毒餌を避ける個体も多く、ネズミの駆除を難しくしています。

参考

警戒心が強い

ネズミは警戒心が非常に強く、見慣れない物やニオイ、音の変化にも敏感に反応します。

新しい物を見つけても、すぐには近寄らず、安全かどうかをしばらく観察してから行動に移す警戒心の強い動物です。

一度危険を感じた場所には二度と近づかなくなるため、同じ駆除方法を繰り返しても効果が薄れていく可能性が高いのです。

集団で縄張りを持つ

ネズミは単独ではなく、群れで行動する動物です。

縄張りの中には決まった通り道があり、壁際や配管のすき間を毎日同じルートで移動します。

同じ場所に足跡や糞尿、黒ずみなどのラットサインがある場合は、すでに棲みつかれている可能性が高いです。

巣を作る

ネズミは人目につきにくく、暖かい場所を選んで巣を作ります。

繁殖と子育ての拠点となる巣は、布切れや紙くず、断熱材などを集めて作る簡易的な構造です。

クマネズミは天井裏や壁の中などの高所、ドブネズミは地中や床下などの低所、ハツカネズミは押入れや屋根裏などの狭い空間を好みます。

参考

こちらもCHECK

-

-

ネズミの種類を画像付きで解説! 見極めて効果的に駆除しよう

「家に出たネズミの種類を知りたい」「ネズミを駆除したいけど、屋根裏にいるのは何ネズミかな?」と考えていませんか? ネズミの種類を間違えて、無駄な対策をしたくないですよね。 このページでは、ネズミの種類 ...

続きを見る

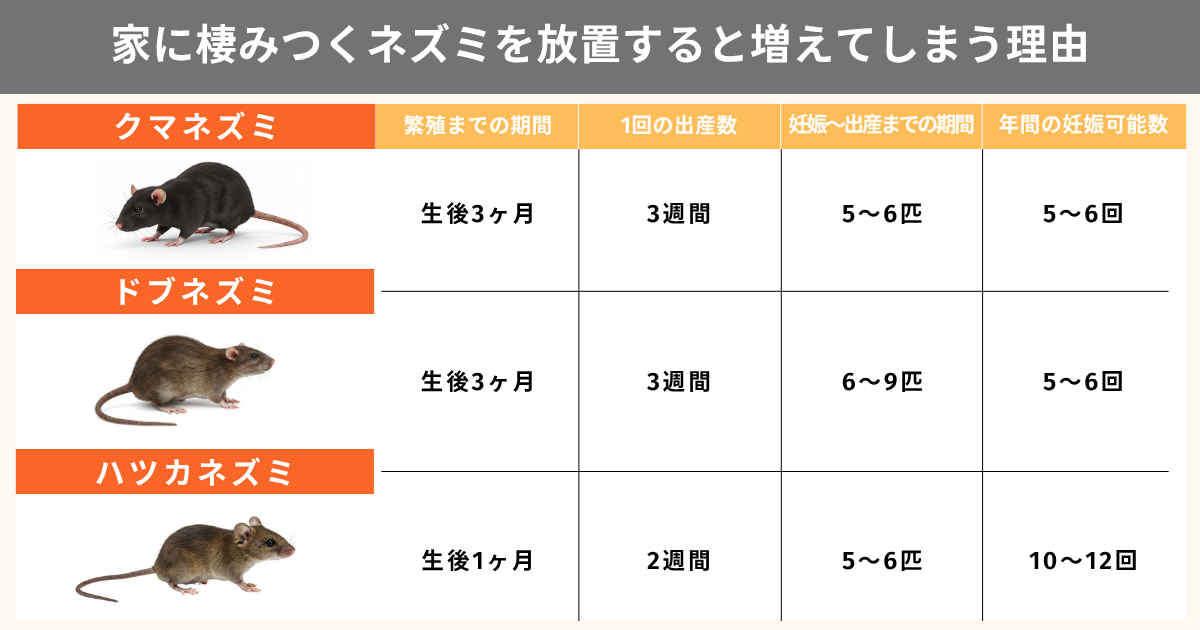

家に棲みつくネズミを放置すると増えてしまう理由

ネズミは非常に短いサイクルで繁殖を繰り返す動物です。

ドブネズミやクマネズミは生後わずか3か月ほどで繁殖可能となり、ハツカネズミに至っては生後1か月ほどで妊娠できるようになります。

さらに、妊娠から出産まではおよそ2〜3週間と短く、出産を終えてからすぐに次の妊娠に入ることも。

| ネズミの種類 | 繁殖までにかかる期間 | 妊娠から出産にかかる期間 |

| クマネズミ | 生後3か月 | 3週間 |

| ドブネズミ | 生後3か月 | 3週間 |

| ハツカネズミ | 生後1か月 | 2週間 |

このため、1匹のメスを放置するだけでも数か月後には数十匹に増える恐れがあります。

屋内のように外敵がいない環境では生存率も高く、繁殖が途切れにくいため、時間の経過とともに被害が拡大していくのです。

ネズミを見かけたら、早めに対処するのが被害拡大を防ぐ最善手といえます。

一回の出産数や妊娠可能回数

ネズミは、非常に短いスパンで何度も繁殖を繰り返す動物で、 一度の出産で産まれる子どもの数は平均5〜9匹前後です。

クマネズミとドブネズミは年に5〜6回、ハツカネズミに至っては10〜12回もの出産が可能とされています。

| ネズミの種類 | 一回の出産数 | 年間の妊娠可能回数 |

| クマネズミ | 5〜6匹 | 5〜6回 |

| ドブネズミ | 6〜9匹 | 5〜6回 |

| ハツカネズミ | 5〜6匹 | 10〜12回 |

また、出産を終えた直後から再び妊娠できるため、個体数の増加スピードは想像以上に早く、自然に減ることはほとんどありません。

この高い繁殖能力こそが、ネズミ被害が拡大しやすい最大の要因です。

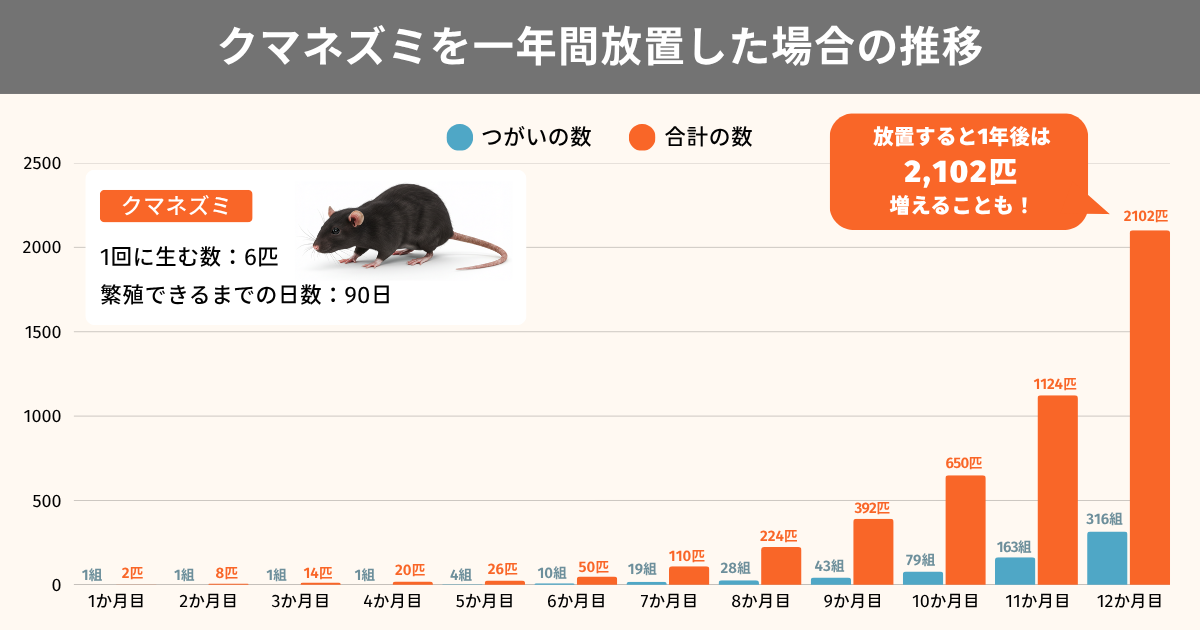

クマネズミを一年間放置すると何匹に増える?

グラフは、クマネズミの繁殖を1年間放置した場合の個体数の推移を示しています。

初期状態をつがい1組(2匹)とし、繁殖サイクルや成長スピードをもとにシミュレーションしたものです。

計算式

2匹×6匹(1回の出産数)×世代ごとの繁殖拡大≒約2,100匹

最初の3か月は大きな変化が見られませんが、繁殖が始まると急激に個体数が増加します。

半年後には50匹、9か月目には392匹、そして12か月後には2,102匹に達する結果となりました。

放置すればするほど繁殖のタイミングが重なり、指数関数的に増えていくことがわかります。

クマネズミは寿命は1年~2年ほどですが、繁殖サイクルが極めて早いため、1年以内に数千匹規模へと膨れ上がる可能性があります。

こちらもCHECK

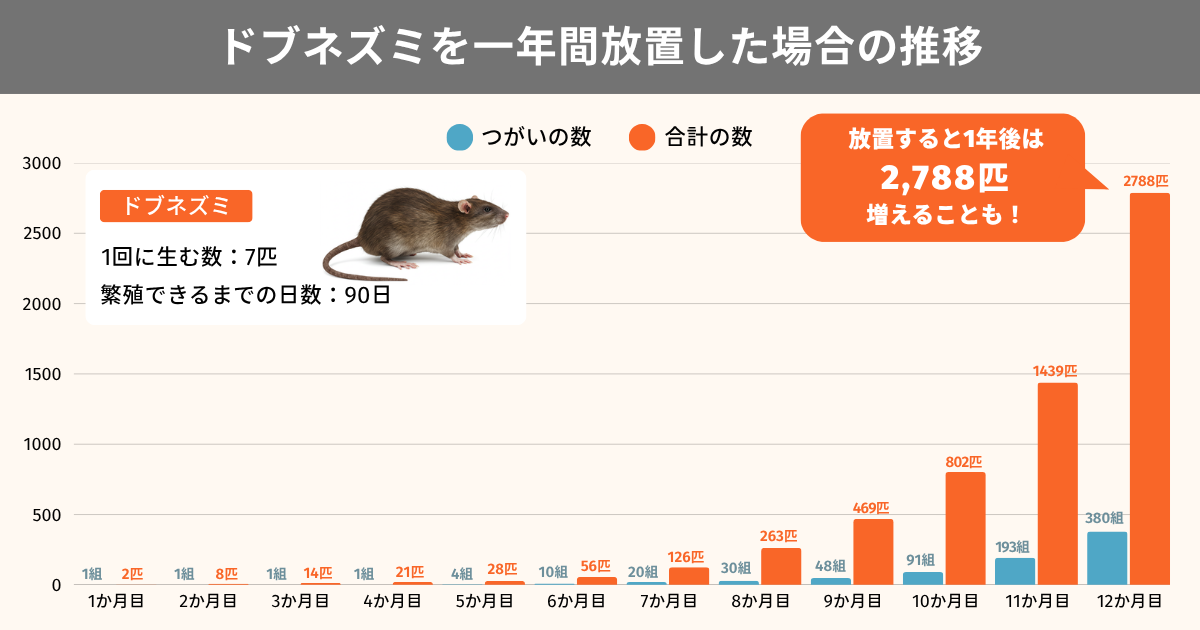

ドブネズミを一年間放置すると何匹に増える?

ドブネズミを1年間放置した場合の個体数の推移を、クマネズミと同様の条件でシミュレーションしたものです。

計算式

2匹×7匹(1回の出産数)×世代ごとの繁殖拡大≒約2,800匹

繁殖が始まるまでの最初の3か月間は比較的変化が少ないものの、成長した個体が次々に繁殖に加わることで、6か月目には56匹、9か月目には469匹、12か月後には2,788匹に達する結果となりました。

ドブネズミは1回の出産数が多く、クマネズミよりも繁殖ペースがやや速いのが特徴です。

さらに、イエネズミの中では最も寿命が長いため、生存期間中に複数回の出産を繰り返します。

下水道や床下などの湿った場所では外敵が少なく、繁殖環境が整いやすいため、短期間で一気に個体数が増えます。

見かけた時点で複数の巣が形成されているケースも多く、放置すると数か月で被害が拡大しやすいです。

こちらもCHECK

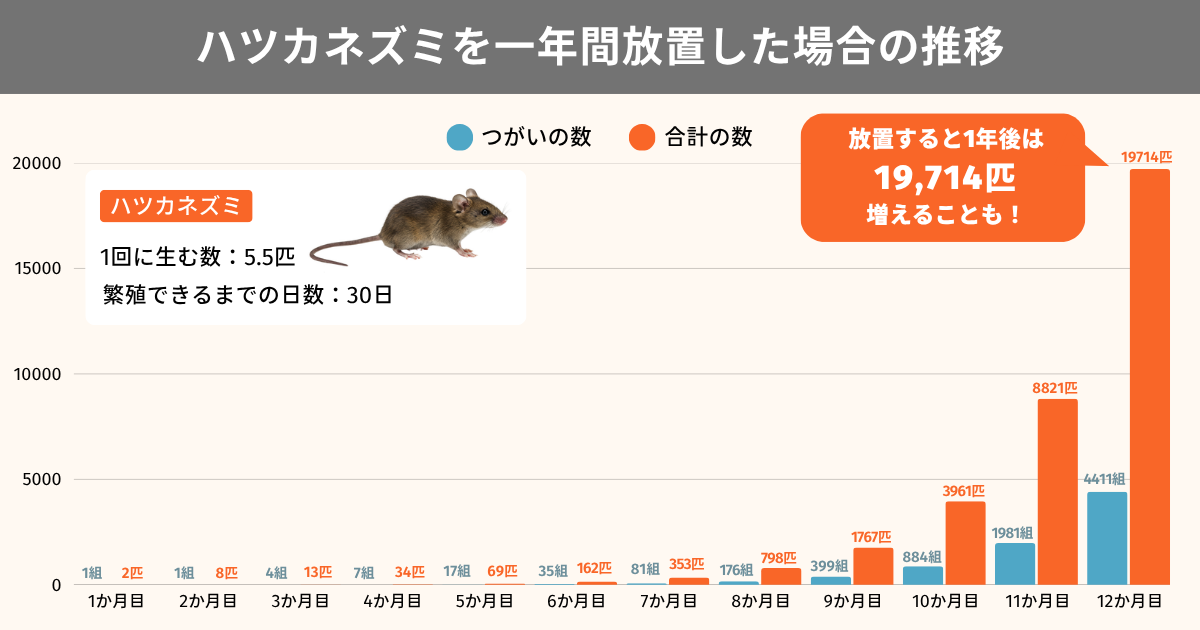

ハツカネズミを一年間放置すると何匹に増える?

ハツカネズミを1年間放置した場合の個体数の推移を、クマネズミ・ドブネズミと同様の条件でシミュレーションしたものです。

計算式

2匹×5.5匹(1回の出産数)×世代ごとの繁殖拡大≒約19,700匹

ハツカネズミは、わずか1か月ほどで繁殖可能になる超短いサイクルを持つため、3か月目あたりから一気に増加スピードが加速します。

6か月目には162匹、9か月目には約1767匹、12か月後にはなんと19,714匹に達する結果となりました。

クマネズミやドブネズミに比べて体は小さいハツカネズミですが、イエネズミの中では寿命が短い一方で、繁殖までのスピードと回数が非常に多いのが特徴です。

倉庫や住宅のすき間など、人目につきにくい場所に棲みつくと、わずか数か月で手がつけられない規模に増える危険性も。

体が小さいから大丈夫と油断すると、あっという間に被害が拡大する恐れがあります。

こちらもCHECK

寿命は短くてもネズミを放置すると増え続けてしまう

ネズミは種類によって寿命こそ1〜3年と短いものの、繁殖力が非常に高いため、個体数が減ることはほとんどありません。

次々と繁殖を繰り返すことで、新しい個体が生まれ、数が維持されてしまうことから、その繁殖の速さはねずみ算と呼ばれるほどで、短期間のうちに倍々に増えていく様を表しています。

問題とされるのは、ネズミによる被害だけではありません。

個体が増え続けることで、巣の中で死んだネズミの死骸も放置され、悪臭やダニ・ハエなどの害虫発生源となってしまいます。

自然にいなくなるどころか、放置するほどネズミ被害が深刻化してしまうため、ネズミ駆除はスピードとの戦いともいえます。

早急に手を打つことが被害の拡大を防ぐ最善策といえるでしょう。

ねずみ算とは?

ネズミの繁殖力をたとえた言葉で、親が産んだ子がすぐに成長してまた子を産み、その連鎖によって数が倍々に増えていく現象を指します。

ねずみ算式に増えるという表現は、物事が急激に増える様子を表すときにも使われます。

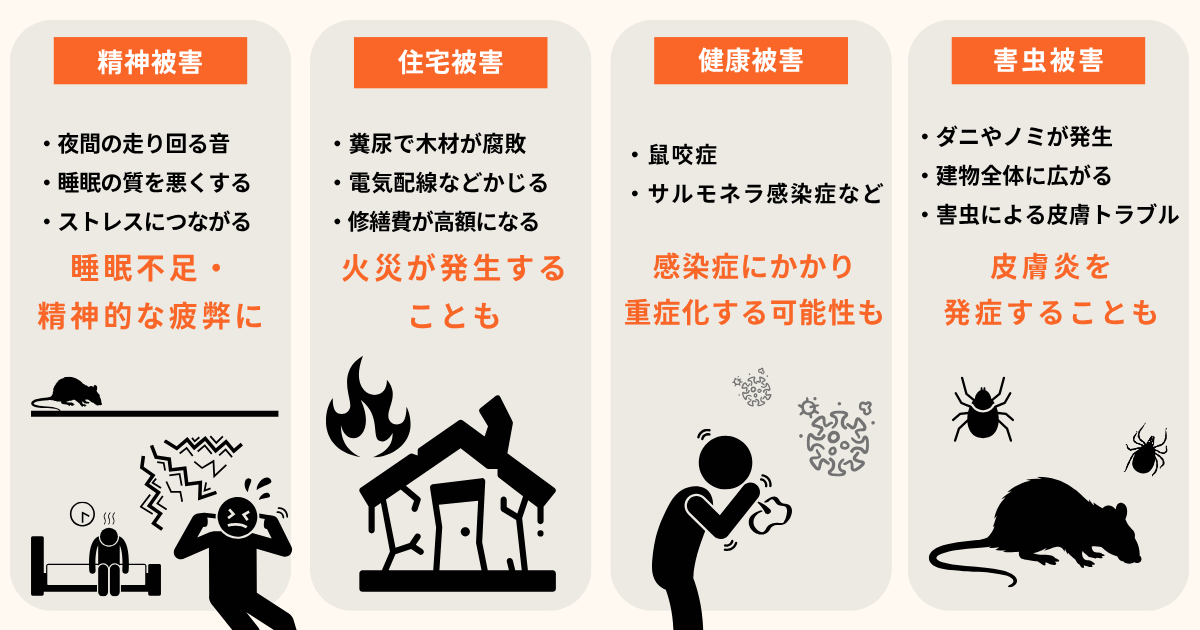

ネズミを放置すると起こる被害

ネズミの寿命は短いものの、家に棲みつくと短期間で被害が広がります。

糞尿による悪臭、配線や柱をかじる行動、走り回る騒音など、日常生活への影響は想像以上に大きく、放置すると衛生面や安全性を損ないます。

ネズミの行動範囲は広く、短期間で被害が複数箇所に及びやすいため、兆候に気づいた段階で早めの対策が必要です。

ネズミの主な被害

- 精神被害

- 住宅被害

- 健康被害

- 害虫被害

精神被害

ネズミは夜行性のため、家に棲みつくと夜間に天井裏や壁の中、キッチン周辺などを走り回る音が響くようになります。

カサカサと動く音や、物をかじるガリガリという音が続くと、不安感が強まり睡眠の質が落ちる原因になることも。

集合住宅では音が周囲へ伝わりやすく、近隣とのトラブルを招くおそれがあります。

住宅被害

ネズミは前歯が一生伸び続けるため、木材・断熱材・電気配線などをかじって長さを調整します。

放置すると、壁や床下が損傷し、配線が削れることで断線や火災の原因になります。

巣作りの際には断熱材が引きちぎられ、天井裏が糞尿で汚れ、悪臭やカビの発生、さらには断熱性の低下につながりかねません。

被害が続けば範囲が広がり、最終的には高額な修繕費が発生することになります。

健康被害

ネズミは人に感染する病原菌を複数保有しているため、健康被害も深刻な影響を及ぼします。

糞尿や体毛、咬傷を介して病原体が広がり、重い感染症を発症した事例が多数あります。

多くの感染症は、気づかないうちに触れた糞尿や、空気中に舞った塵を吸い込むことで感染します。

| 病原菌 | 感染症名 | 主な症状 | 参照元 |

サルモネラ菌 |

サルモネラ感染症 | 腹痛、下痢、発熱 | JUMA-Vet |

HEVウイルス |

E型肝炎 | 発熱・倦怠感・黄疸 | 厚生労働省検疫所 |

クリプトスポリジウム原虫 |

クリプトスポリジウム症 | 水様下痢・腹痛・脱水 | 国立健康危機管理研究機構 |

レプトスピラ菌 |

レプトスピラ症 | 発熱・頭痛・筋肉痛 | J-Stage |

ハンタウイルス |

腎症候性出血熱 | 発熱・出血・腎障害 | 日本獣医学会 |

鼠咬症スピリルム |

鼠咬症(そこうしょう) | 発熱・頭痛・関節痛 | 東京都保健医療局 |

広東住血線虫 |

広東住血線虫症 | 頭痛・発熱・神経障害 | 国立健康危機管理研究機構 |

害虫発生被害

ネズミの体にはダニやノミなどの寄生虫が付着しており、人やペットに移ると吸血によるかゆみや皮膚炎を引き起こすことがあります。

なかには感染症を媒介する虫も存在し、放置すれば室内全体へ被害が広がります。

他にもネズミが家の断熱材や配線をかじることにより、すき間が生じ、シロアリやゴキブリなどが発生する可能性も高まります。

| 害虫名 | 主な症状 | 参照元 |

イエダニ |

強いかゆみ、発疹、皮膚炎など | 日本防疫殺虫剤協会 |

ノミ |

激しいかゆみ、感染症媒介の可能性 | 日本防疫殺虫剤協会 |

マダニ |

発熱、倦怠感、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)など | 東京都保健医療局 |

トコジラミ |

強いかゆみ、睡眠障害、アレルギー反応など | 東京都保健医療局 |

ツツガムシ |

吸血による皮膚炎、発熱、発疹 | 山形県衛生研究所 |

こちらもCHECK

自宅でできるネズミ駆除

ネズミの被害が軽い段階であれば、自分で取り組める対策から始めるのも手です。

以下では、家庭で導入しやすい5つの駆除手段と、適切な使い方をまとめています。

一方で、天井裏や床下に複数棲みついている状況では、個人での対処が難しいため、専門業者への依頼も検討してみてください。

忌避剤

忌避剤は、ネズミが嫌うニオイや刺激成分を利用し、近づかせない・追い出すことを目的とした対策グッズです。

即効性があるため、早急にネズミを遠ざけたいときに向いています。

スプレー・燻煙・固形など種類が多く、被害の範囲や設置場所に合わせて使い分けると効果的です。

忌避剤の主な効果

- ネズミが嫌うニオイで近づけない

- 棲みついた個体を追い出す

- 再侵入を防ぐ予防対策として活用できる

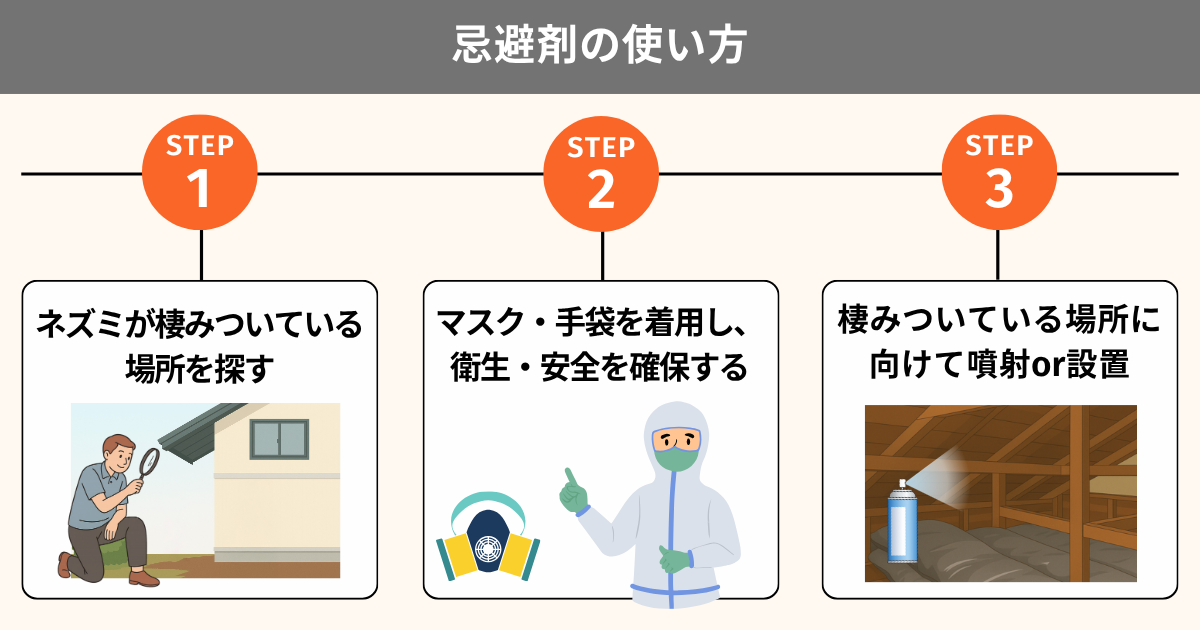

忌避剤の使い方

ラットサイン(糞・足跡・かじり跡など)が見られる場所や、巣の可能性がある箇所に設置または噴霧します。

天井裏・床下・通気口のような暗所はネズミが集まりやすいため、重点的に対策しましょう。

スプレータイプは侵入経路や通り道へ定期的に散布し、効果を維持します。

固形タイプはニオイが弱くなると効果が落ちるため、数週間を目安に交換する流れがおすすめです。

殺鼠剤

殺鼠剤は、ネズミが摂取することで体内に有効成分が吸収され、血液凝固障害や内出血を起こして駆除する薬剤です。

小袋タイプ・トレータイプなどさまざまな形状があり、環境や設置場所に応じて選べます。

使用後は死骸の回収と処理が必要になるため、事前に手順を理解しておきましょう。

殺鼠剤の主な効果

- ネズミを直接駆除できる

- 広範囲の被害にも対応しやすい

- 設置後もしばらく効果が続く

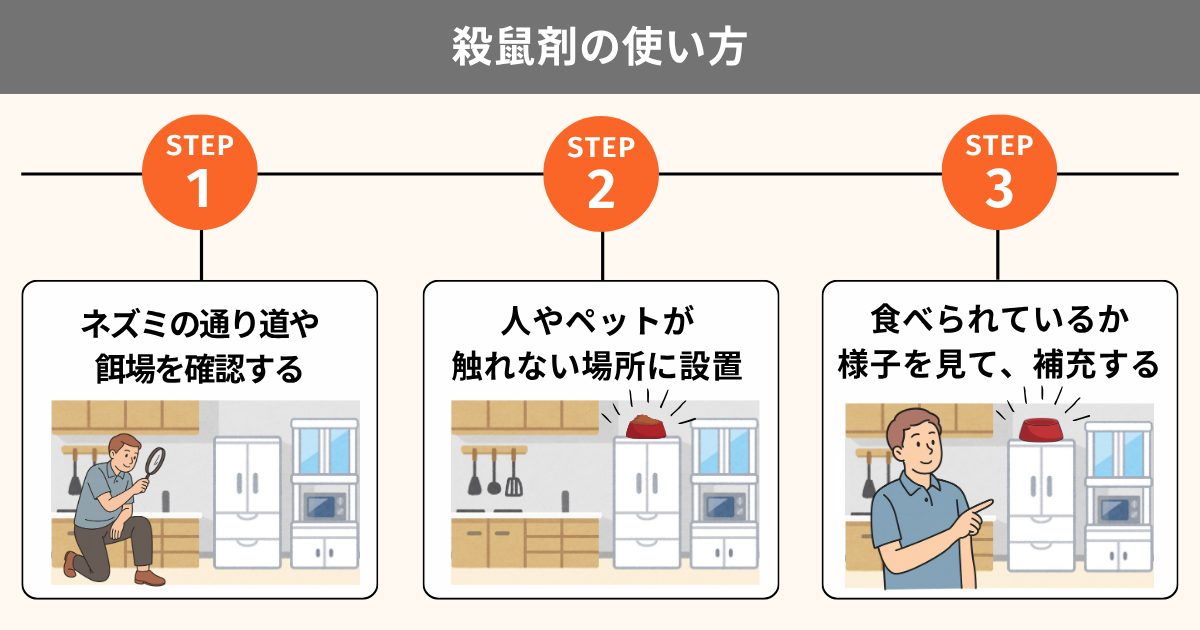

殺鼠剤の使い方

ネズミの通り道やエサ場になりやすい壁際・隅などに設置します。

穀物やナッツ類に少量添えると食いつきがよく、食べた跡があれば補充して様子を見てください。

駆除できた際は手袋を着用し、死骸をすぐに回収したうえで周囲の消毒を行います。

捕獲シート

捕獲シートは、強力な粘着面でネズミを捕まえるタイプの駆除アイテムです。

薬剤を使わずに設置できるため安全性が高く、ペットや子どもがいる家庭でも取り入れやすいです。

ネズミの通り道に置けば短期間で効果を発揮しやすい特徴があります。

ただし、粘着剤が手や衣類に付着すると取れにくいため、設置場所や扱いには注意してください。

捕獲シートの主な効果

- 通り道に仕掛けることで直接捕獲できる

- 薬剤不使用で安全性が高い

- 捕獲地点から侵入経路の特定にも役立つ

捕獲シートの使い方

ネズミの通り道や、糞・足跡などラットサインが見られる壁際に沿って設置します。

部屋の隅や狭い通路では複数枚を並べ、逃げ道をふさぐように配置するのが効果的です。

捕獲した後は放置せず、速やかに処理と清掃を行い、新しいシートに交換してください。

捕獲器

捕獲器はネズミを傷つけずに捕まえる非殺傷タイプのトラップで、内部に入った瞬間に扉が閉まる仕組みです。

室内向けの小型タイプから、屋外や倉庫で使える大型タイプまで幅広く、環境に合わせて選べます。

捕獲器の主な効果

- ネズミを生け捕りにできる

- 薬剤を使わず安全に駆除できる

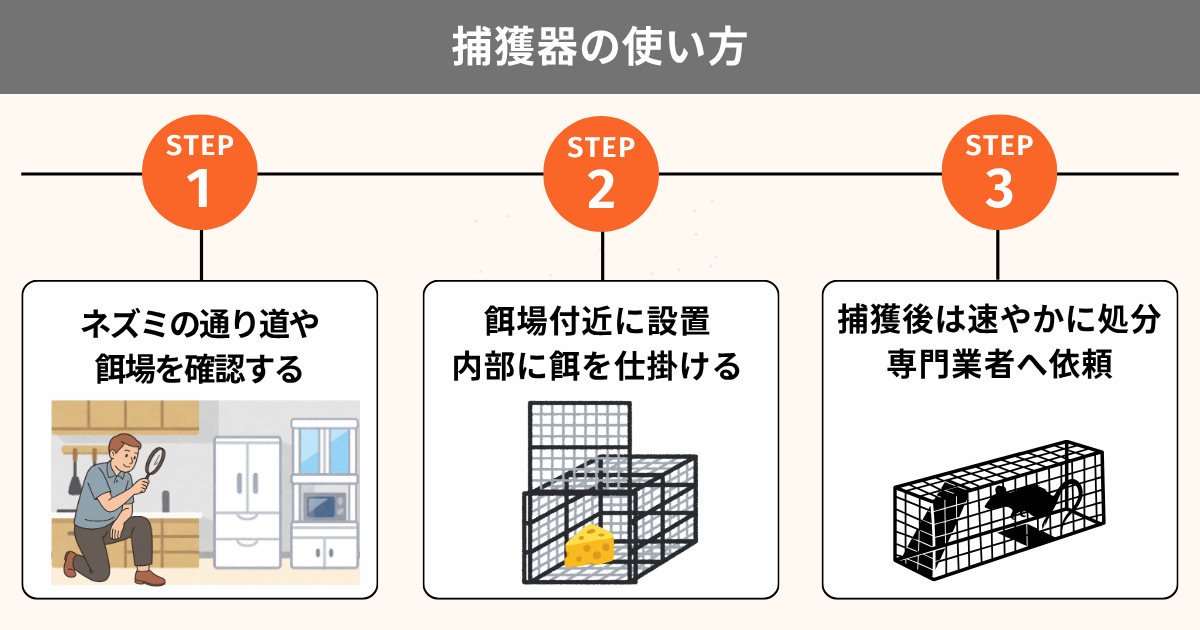

捕獲器の使い方

ネズミの通り道やエサ場の近くに設置し、中にピーナッツや穀物類を入れて誘導します。

捕まえた後は放置せず、早めに処理するか専門業者へ引き渡しましょう。

再利用する場合は洗浄と消毒を徹底し、ニオイを残さないようにすると警戒されにくくなります。

超音波

超音波式のネズミ対策機は、人には聞こえない高周波を発してネズミを遠ざける装置です。

薬剤を使わず、コンセントに差すだけで使えるものが多く、安全性と手軽さに優れています。

一方で、ネズミが音に慣れると効果が低下するため、長期の駆除や再侵入防止には向いていません。

超音波の主な効果

- 音の刺激でネズミを寄せつけない

- 設置環境に応じて広い範囲に対応できる

- 薬剤不使用で衛生的に利用できる

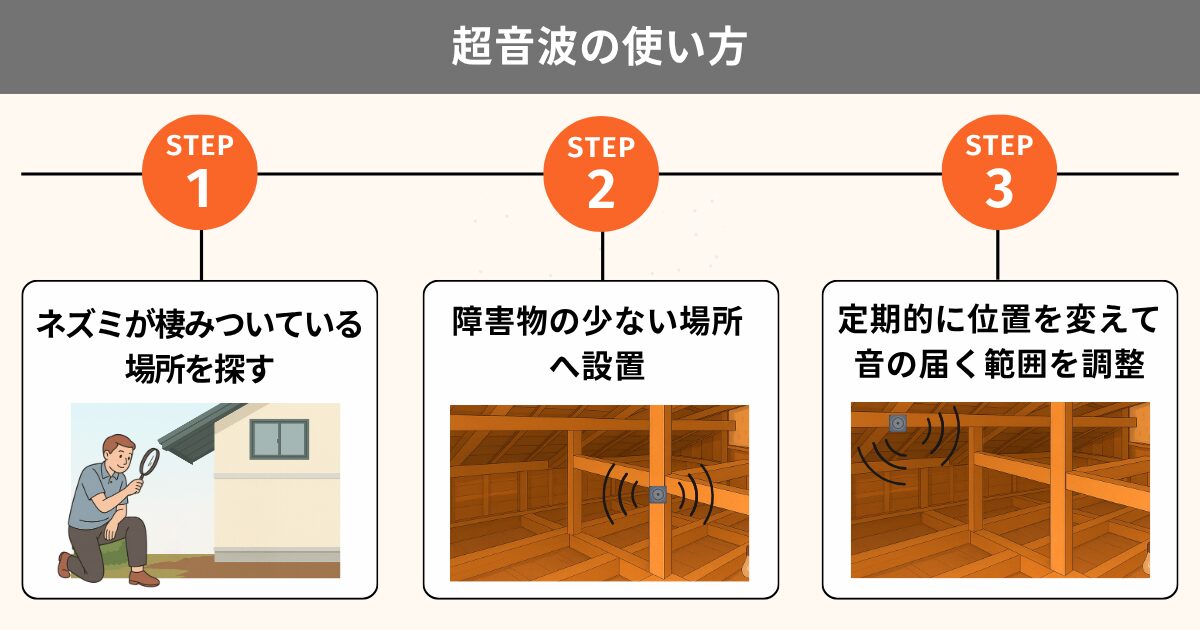

超音波の使い方

天井裏・床下・キッチン周辺など、ネズミの活動が疑われる方向へ向けて設置します。

超音波は障害物で反射・減衰するため、家具の裏や壁際を避け、できるだけ開けたスペースに置くのが効果的です。

定期的に位置を調整し、音の届く範囲を変えることでネズミの慣れを防ぎ、追い出し効果を維持できます。

こちらもCHECK

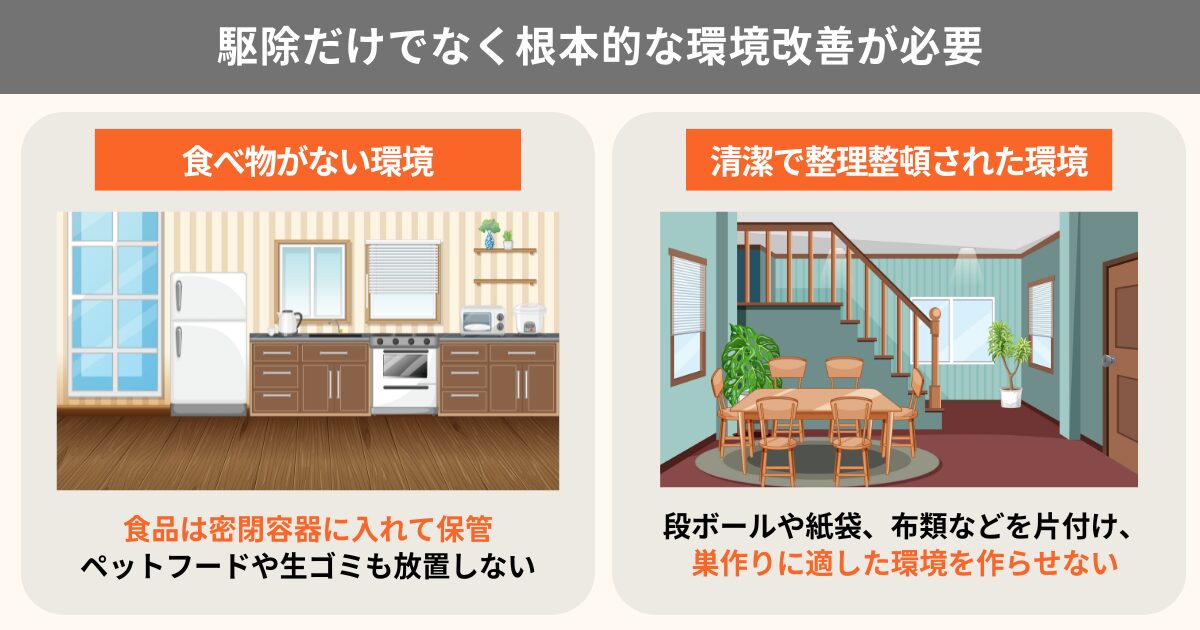

駆除だけでなく根本的な環境改善が必要

ネズミを一時的に追い出し、駆除に成功しても、棲みつく原因を取り除かなければ再発することも。

効果的な駆除には、巣の撤去や侵入経路の封鎖、、生活環境を整える必要があります。

根本的な環境改善のポイント

- 食べ物がない環境

- 清潔で整理整頓された環境

食べ物がない環境

ネズミは食べ物のニオイに非常に敏感で、わずかな残飯やこぼれた調味料にも反応します。

食品は密閉容器に入れて保管し、ペットフードや生ゴミを放置しないようにしましょう。

食料源を断つことで、ネズミが家に寄り付きにくい環境を作れます。

清潔で整理整頓された環境

ネズミは暗く、人目につかない場所を好む傾向があります。

不要な段ボールや紙袋、布類を片付け、巣作りに適した環境を作らせないことが大切です。

天井裏や床下、物置のホコリやゴミを定期的に掃除しておくことで、棲みつかれるリスクを抑えられます。

寿命を待つより今すぐ駆除!放置せず早めに相談を

ネズミは寿命こそ短いものの、放置しても自然に減ることはなく、繁殖を繰り返して数を増やしていきます。

棲みついたネズミを放置してしまうと、住宅被害だけでなく、家族の健康にも深刻な影響を与えかねません。

糞尿による悪臭や感染症、配線をかじることによる火災など、被害は時間の経過とともに拡大していきます。

まだ被害が軽い段階であれば、市販のグッズを使った対策も一定の効果がありますが、繁殖力の高いネズミを完全に駆除するのは難しいのが実情です。

ネズミ駆除は早めの対応こそが被害を最小限に抑える鍵といえます。

専門知識と専用機材を持つプロに相談すれば、再発防止まで含めた徹底的な対策が可能です。

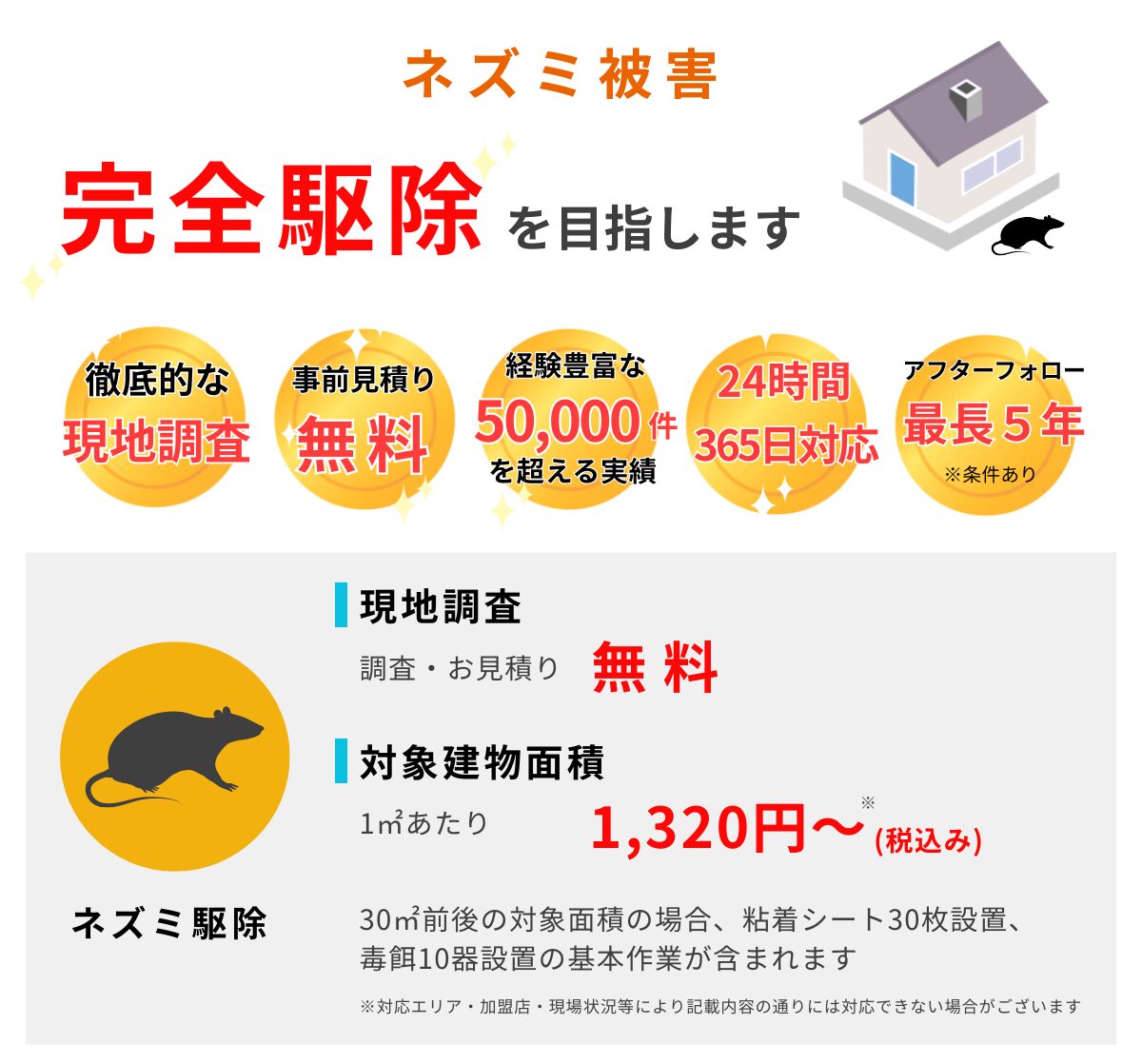

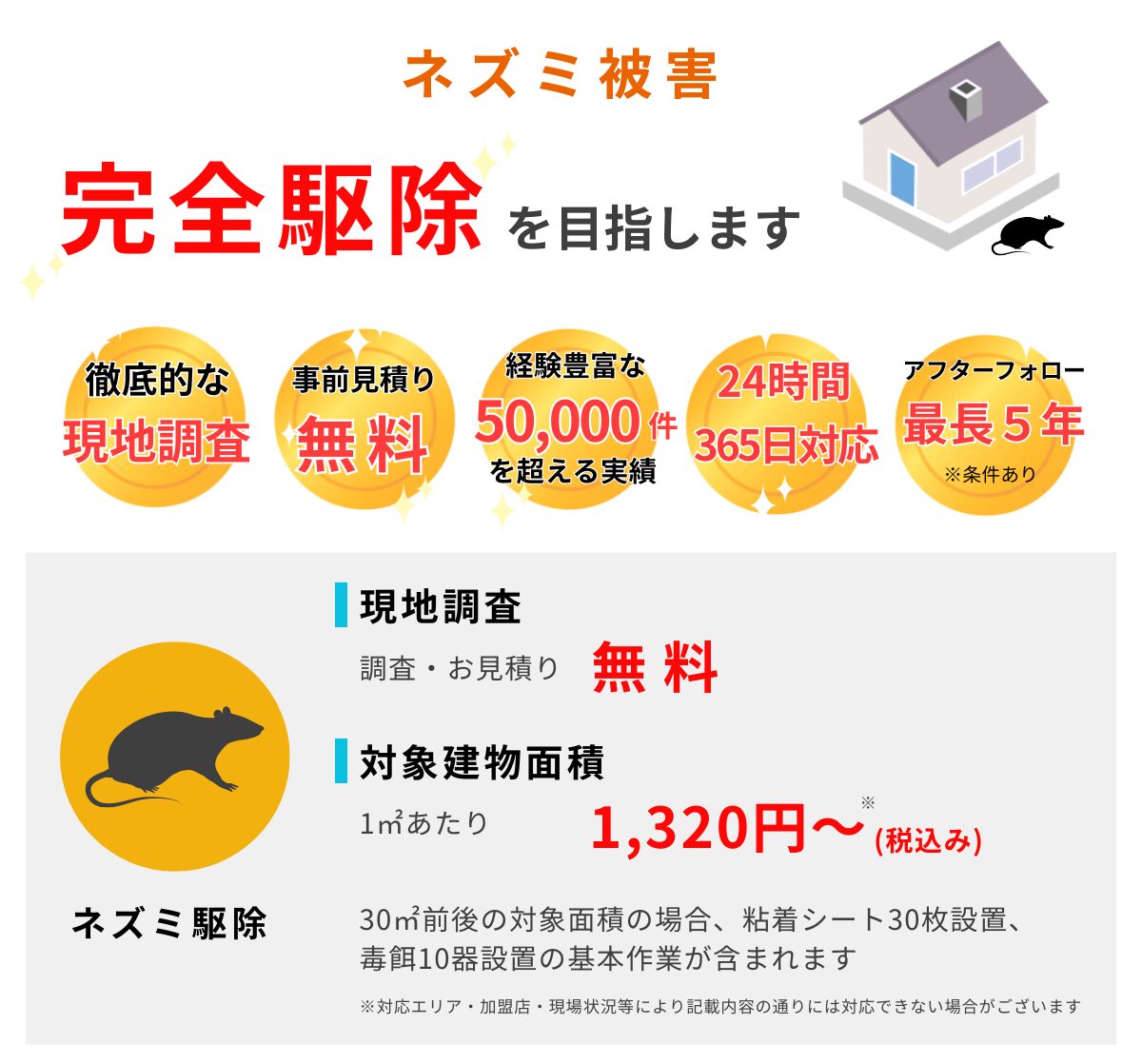

害獣お助け本舗では、相談・見積もりが無料、被害の状況に合わせた最適な駆除プランを提案します。

ネズミ被害に悩まれている方は、まずはお気軽にご相談ください。

こちらもCHECK