「夜になると、雨戸のあたりから羽音が聞こえる」「雨戸の戸袋を開けたら黒いフンが落ちていた」

もしこんな状況なら、コウモリが雨戸に巣を作っている可能性があります。

放っておくと、悪臭や騒音だけでなく、病原菌による健康被害や建物の劣化にもつながりかねません。

この記事では、雨戸にコウモリが棲みつく原因や確認方法、追い出し方と再発防止策までを詳しく解説します。

子どものいるご家庭でも実践できる方法や、専門業者への相談が必要なケースについても触れているので、ぜひ参考にしてください。

このような方におすすめ

- 雨戸周辺にコウモリのフンらしき物を見かけた方

- 雨戸の戸袋から物音がする方

- 雨戸からコウモリを安全に追い出したい方

雨戸とは?

雨戸は、窓の外側に取り付けて雨風や日差し、外からの視線を遮るための板戸です。

もともとは木製で重みがありましたが、現在ではアルミやスチールなどの軽量素材が主流になりました。

防犯や防災の観点から使用されており、台風の多い地域や戸建て住宅では重要な役割を果たしています。

近年は、雨戸の代わりにシャッターを取り入れる家庭が増えており、素材や構造は似ていても、開閉方法や使用感は異なります。

雨戸とシャッターの違い

雨戸とシャッターは窓の外側に設置され、雨風や防犯対策として使われますが、構造や操作方法に違いがあります。

雨戸は横にスライドさせて開閉する引き戸式が一般的で、戸袋(収納スペース)に収納されます。

シンプルな構造で、電気を使わずに手動で動かせるのが特徴です。

一方、シャッターは巻き上げ式で、上下に開閉します。手動タイプに加え、

リモコンやスイッチで操作できる電動シャッターも多く、開閉が楽なのが特徴です。

どちらも役割は似ていますが、雨戸は戸袋の奥に隙間ができやすく、コウモリの隠れ場所になりやすいです。

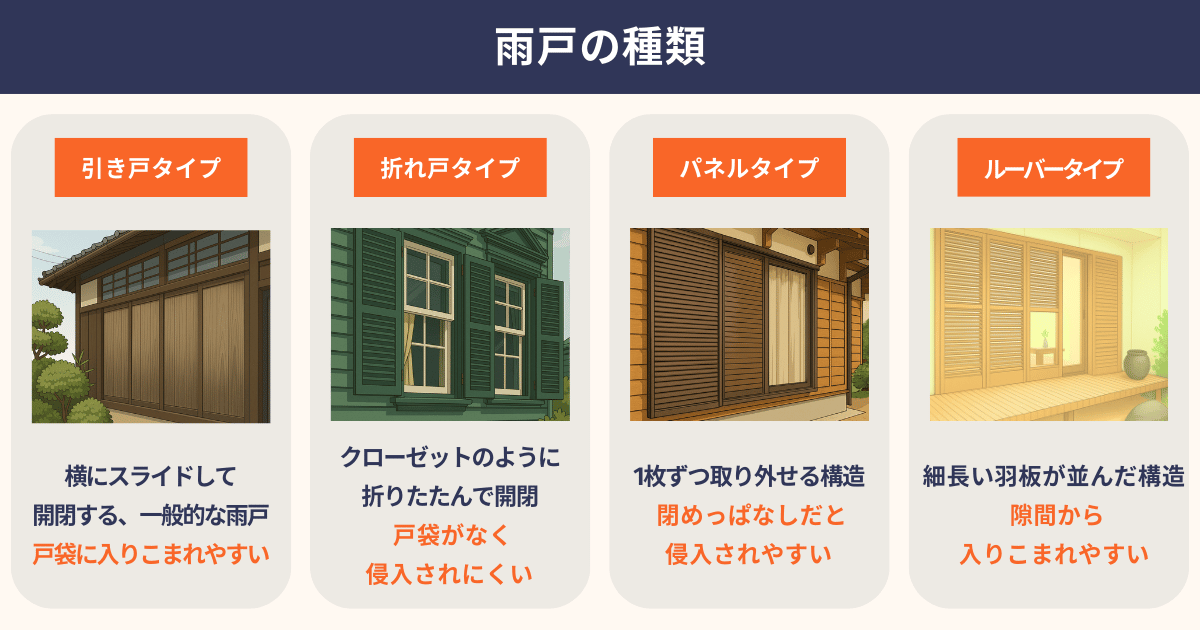

雨戸の種類と特徴

雨戸には住宅の構造やデザインに応じた種類があり、それぞれの特徴を把握しておくと対策時に役立ちます。

引き戸タイプ

横にスライドして開閉する、一般的な雨戸。

複数のパネルを戸袋に収納する構造のため、奥の隙間にコウモリが潜みやすいです。

折れ戸タイプ

クローゼットのように折りたたんで開閉するタイプで、戸袋がないため死角が少なく、コウモリが侵入しにくい構造です。

ただし、まれに隙間に入り込んだり、開閉が少ない場合は隅にフンが溜まることもあります。

パネルタイプ

1枚ごとに取り外しやすい構造になっているパネルタイプの雨戸は、扱いやすい反面、閉めきった状態が長引くと内部にコウモリが入り込む恐れがあります。

密閉性が高く内部の様子が見えにくいため、気づかないうちに棲みつかれているケースも。

ルーバータイプ

細長い羽板が並んだ構造で、雨戸を閉めたままでも風や光を通せるのが特徴です。

羽板の隙間や雨戸の枠まわりに隙間があると、コウモリが侵入する恐れがあります。

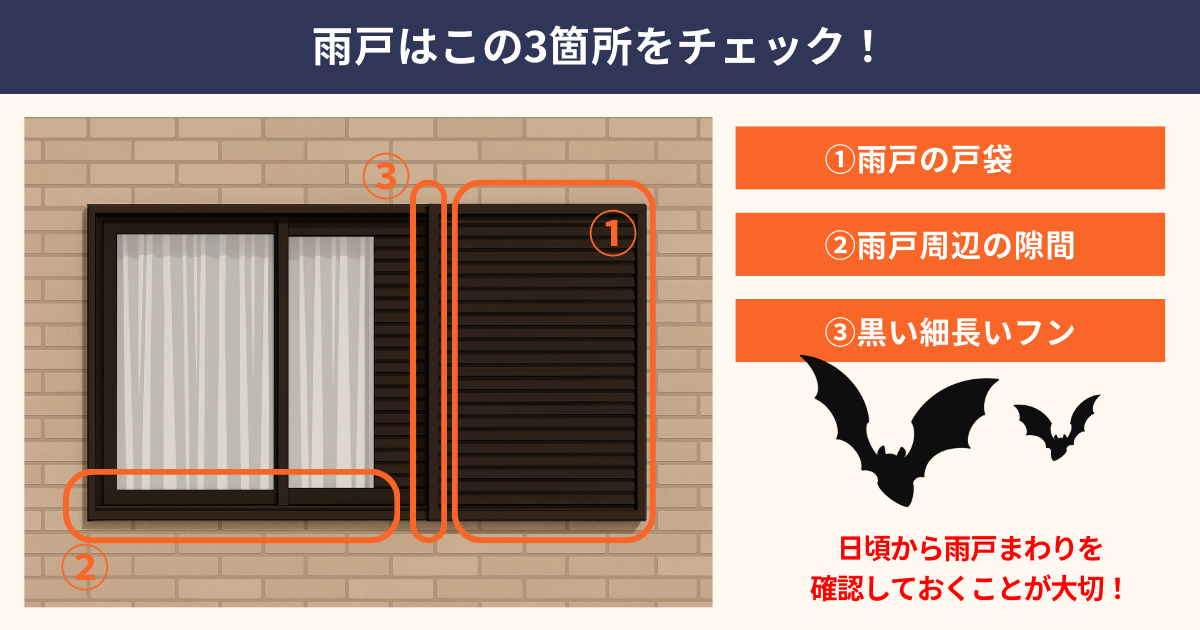

雨戸にコウモリがいるかチェック

雨戸や戸袋は人目が届きにくく隙間が多いため、コウモリにとって身を潜めやすい環境になっています。

被害を未然に防ぐためにも、日頃から雨戸まわりを確認しておくことが大切です。

コウモリが棲みつく兆候がないか、次のポイントをチェックしてみてください。

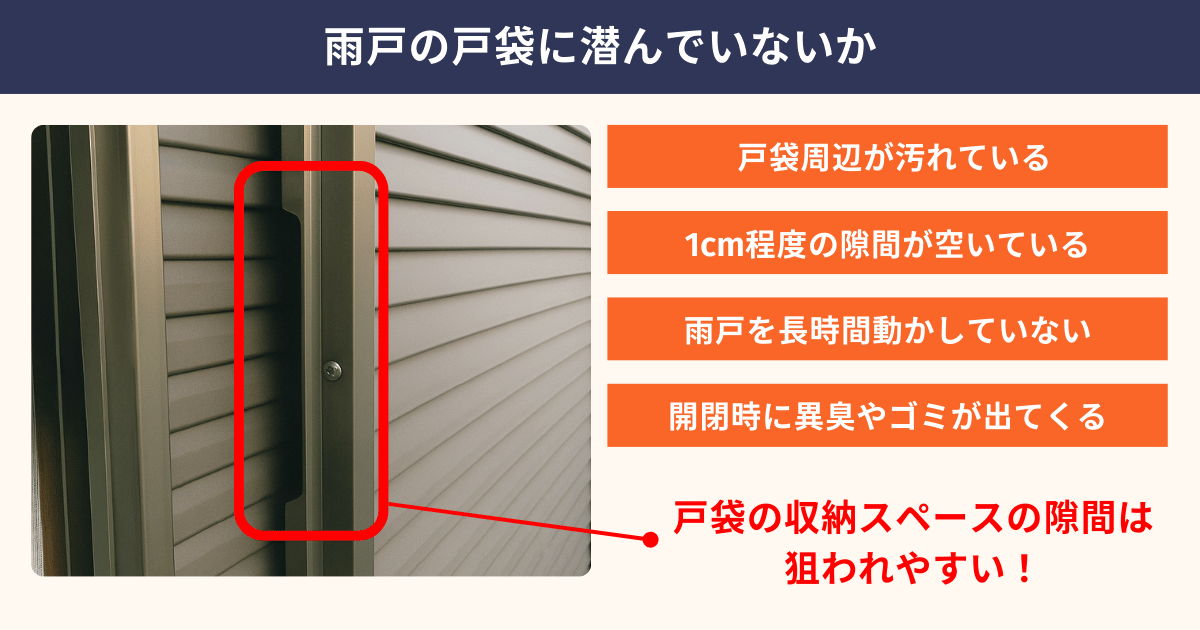

雨戸の戸袋に潜んでいないか

雨戸の戸袋は暗くて狭く、屋外に面しているため、コウモリが身を潜めやすい場所です。

コウモリは、約1cmの隙間があれば侵入できるため、戸袋の奥や建材に入り込んで棲みついてしまう可能性があります。

雨戸を長期間動かしていない場合は、開閉してコウモリが棲みついてないか確認してください。

チェックポイント

- 戸袋の周辺が汚れている

- 戸袋のまわりに1cm程度の隙間が空いている

- 雨戸を長時間動かしていない

- 雨戸の開閉時に異臭や粉っぽいゴミが出てくる

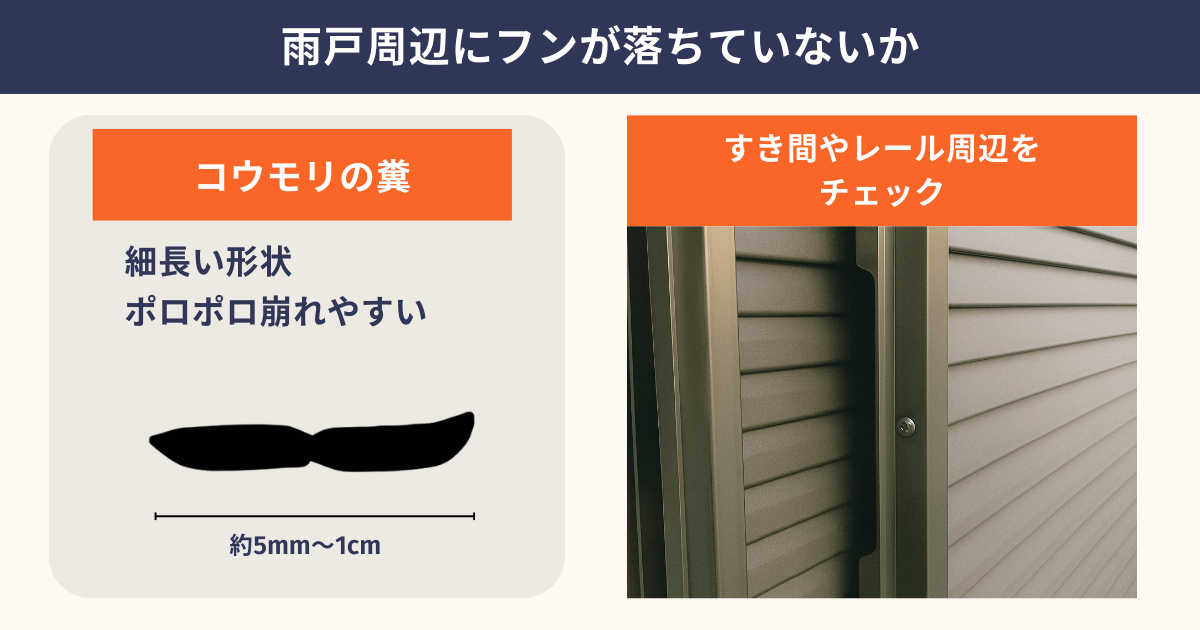

雨戸周辺にフンが落ちていないか

雨戸の下や戸袋のまわりに、黒っぽく細長いフンが落ちていないか確認してください。

コウモリのフンには虫の羽や殻が混ざっており、乾くとポロポロと崩れるのが特徴です。

フンがあれば棲みついているサインなので、放置せず早めに対処してください。

チェックポイント

- 雨戸の下やレール部分に黒っぽいフンが落ちている

- フンが乾いていて、触るとポロポロ崩れる

- 見慣れない粉状の汚れが雨戸のまわりに広がっている

- フンの量が日を追うごとに増えている

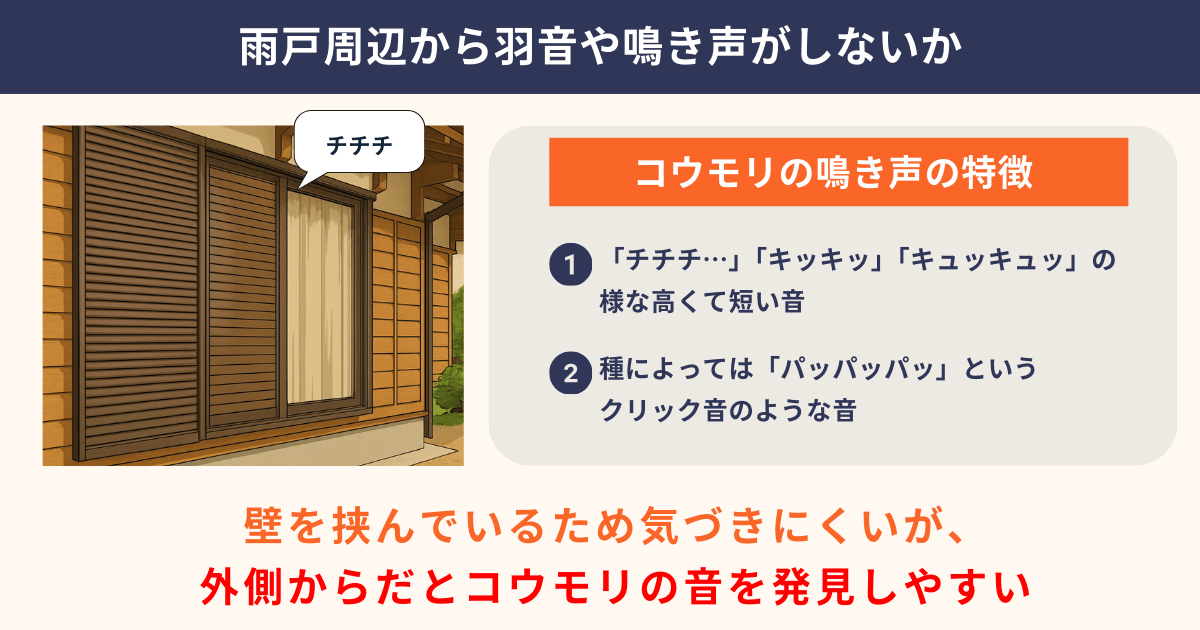

雨戸周辺から羽音や鳴き声がしないか

コウモリが雨戸に棲みついている場合、羽音や物音が聞こえることがあります。

壁を挟んでいるため室内では気づきにくいですが、外側から確認すると発見しやすいです。

「パタパタ」「カサカサ」といった羽ばたきや動く音が続く場合は、雨戸の戸袋内部に入り込んでいる可能性があるため、雨戸から音が聞こえないかも確認してみてください。

チェックポイント

- 雨戸の奥からパタパタと羽ばたく音がする

- キィキィという高い鳴き声が聞こえる

- 特定の雨戸付近で同じ音が続いている

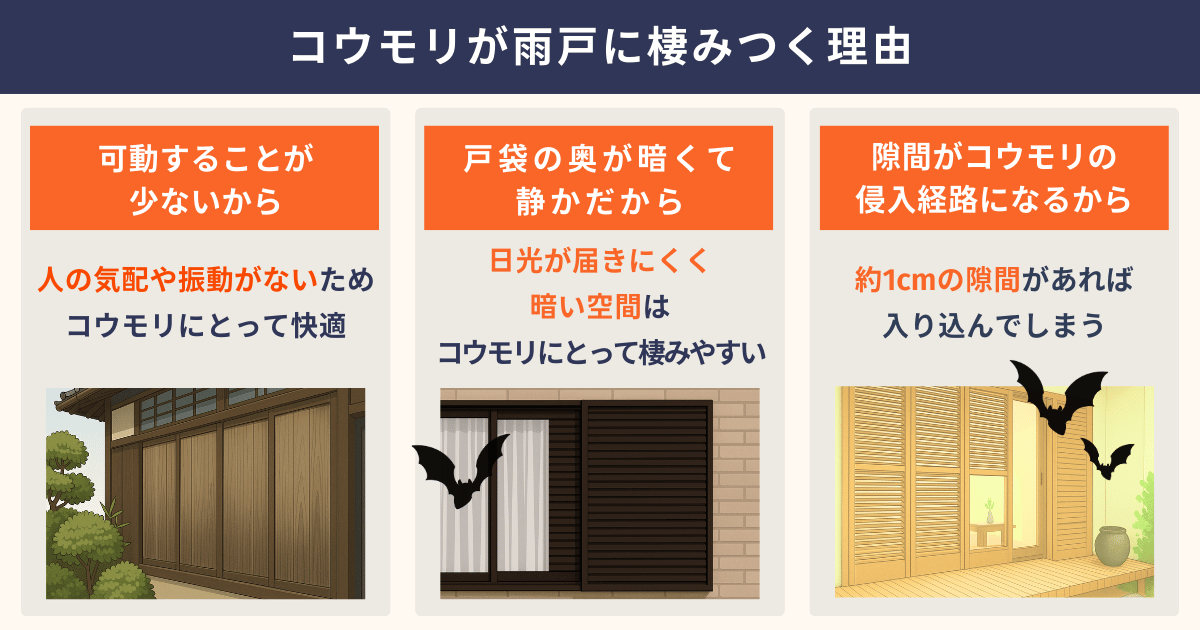

コウモリが雨戸に棲みつく理由とは

雨戸は、人の出入りが少なく、隙間が多い構造のため、コウモリにとって居心地の良い環境です。

最初は羽を休めるだけだったとしても、安心できると判断すれば、やがて戸袋の奥に棲みついてしまいます。

以下に当てはまる場合は、コウモリに棲みつかれやすい状態になっているため注意が必要です。

コウモリが雨戸に積みつく理由

- 可動することが少ないから

- 戸袋の奥が暗くて静かだから

- 隙間がコウモリの侵入経路になるから

可動することが少ないから

長期間動かしていない雨戸は、人の気配や振動がなく、戸袋の中も暗くて静かです。

こうした環境は、外敵を避けて過ごしたいコウモリにとって、快適な場所になります。

戸袋の奥が暗くて静かだから

雨戸の戸袋は、奥まった構造になっているため、日光が届きにくく暗い空間です。

人の気配や生活音が伝わりにくいため、コウモリにとって落ち着いて過ごせる環境になっています。

隙間がコウモリの侵入経路になるから

雨戸の構造上、完全に密閉されていないケースが多く、レールや戸袋まわりにわずかな隙間ができやすいです。

コウモリは約1cmの隙間があれば入り込むため、わずかな空間があれば、侵入経路となります。

コウモリにとって雨戸は快適な環境

雨戸は建物の外側にあり、人の目が届きにくいため、コウモリにとって快適な環境になる可能性が高いです。

以下のいずれかに当てはまる場合、雨戸まわりを一度確認してみましょう。

コウモリが集まりやすい環境

- 暗くて暖かい場所がある

- 虫が多くエサが豊富

- 侵入経路、隙間がある

- 近くに川や農地などの自然が多い

参考

暗くて暖かい場所がある

コウモリは、暗くて気温が安定した場所を好むため、洞窟や建物の隙間のように、雨戸も棲みかとして狙われやすいです。

湿気や熱がこもった状態をそのままにしておくと、集まりやすくなります。

虫が多くエサが豊富

コウモリは小さな昆虫を主なエサとしているため、家のまわりに虫が多い環境は棲みつかれる可能性が高くなります。

雨戸の近くに明るい照明や白色灯があると、光に集まった虫を狙ってコウモリが寄ってきやすくなるため注意が必要です。

侵入経路、隙間がある

コウモリは体が柔らかく、1cmほどのわずかな隙間からでも入り込めます。

雨戸の構造上、レールや戸袋まわりには隙間が生じやすく、侵入経路として狙われやすい場所です。

経年劣化や施工不良によって隙間が広がることもあります。

近くに川や農地などの自然が多い

コウモリは自然の多い場所を好み、近くに川や農地、池などがある住宅ではより注意する必要があります。

虫が発生しやすく、隠れるための木々も多いため、コウモリにとって暮らしやすい環境が整っているからです。

コウモリが住宅周辺に寄りつきやすく、雨戸に棲みつかれることもあるため、早めに対策を行いましょう。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの対策を場所ごとに徹底解説!巣の見た目や家で被害が出やすい箇所のチェック方法

「コウモリが家に住みついたかもしれない」 そのような不安を感じていませんか? 屋根裏や軒下から羽音がしたり、糞のようなものを見つけた場合、 コウモリが巣を作っているサインかもしれません。 コウモリは病 ...

続きを見る

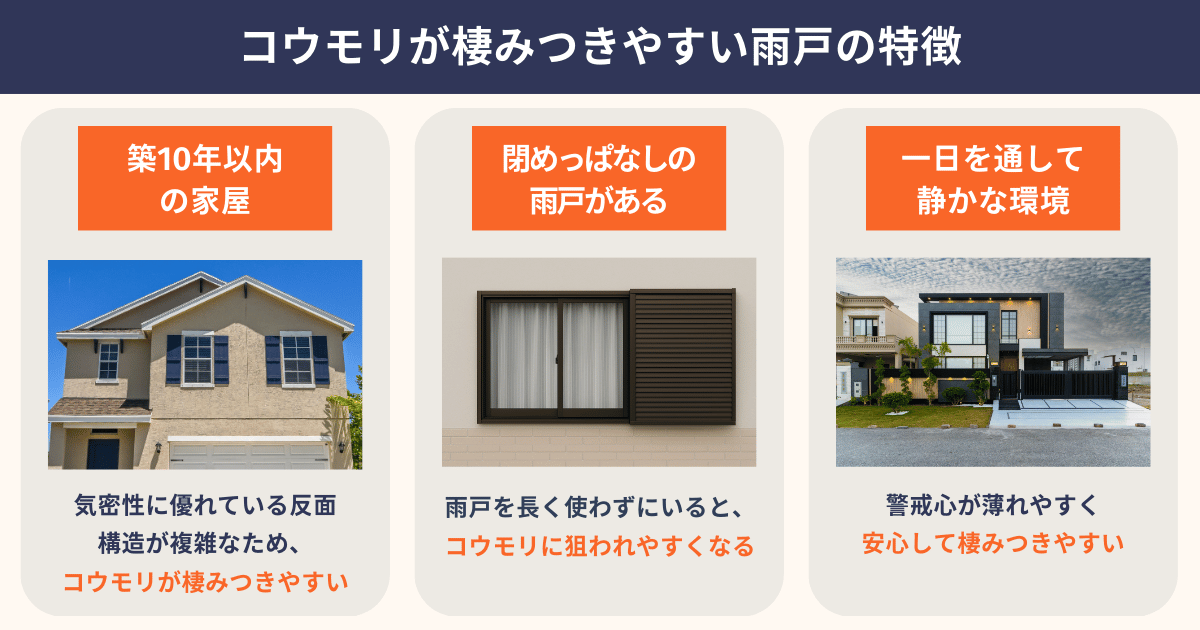

コウモリが棲みつきやすい雨戸の特徴

雨戸は人目につきにくく、普段あまり触れない場所のため、条件が揃うとコウモリに棲みつかれやすくなります。

以下のような特徴がある家では、コウモリに棲みつかれやすくなるため、注意してください。

築10年以内の家屋

築浅の住宅は気密性や断熱性が高く、内部の温度や湿度が安定しやすいため、コウモリにとって居心地の良い環境になりがちです。

さらに、防音性が高く外敵も少ないことから、静かで落ち着ける場所として選ばれやすくなります。

築年数にかかわらず、雨戸の異変には注意が必要です。

閉めっぱなしの雨戸がある

長期間開閉されていない雨戸は、内部が暗く静かなうえに湿気や熱もこもりやすく、コウモリにとって快適な空間になっています。

長期間動かさないでいると、戸袋にフンがたまっていても気づかず、知らないうちに棲みつかれているケースもあります。

一日を通して静かな環境

コウモリは物音や振動を嫌うため、人の出入りが少なく、ペットもいないような静かな住宅は、好まれる傾向にあります。

特に郊外の戸建ては周囲の音が少なく、コウモリが棲みやすい環境です。

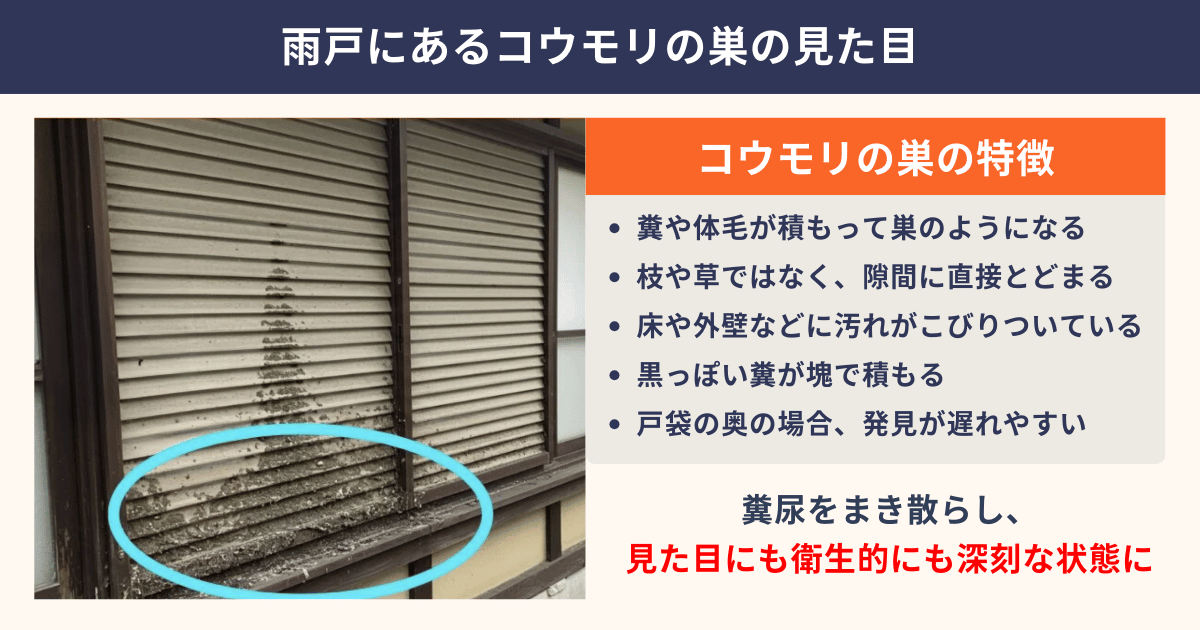

雨戸にあるコウモリの巣の見た目

コウモリは鳥のように枝や草を使って巣を作るのではなく、狭い隙間にとどまりながら、糞や体毛が積もっていくことで巣のような状態になります。

雨戸では、戸袋の奥やレール部分など外から見えにくい場所に棲みついていることが多く、気づかれないまま被害が広がるケースもあります。

巣がある場所には、黒っぽく細長いフンが積もっていたり、外壁や雨戸のレールに汚れがこびりついていることが多いため、異変を感じたら早めに確認してください。

雨戸のコウモリを放置する危険性

雨戸に棲みついたコウモリをそのままにしておくと、日常生活や健康にさまざまな悪影響を及ぼします。

家族の健康と暮らしを守るためにも、異常を感じたらすぐに対応しましょう。

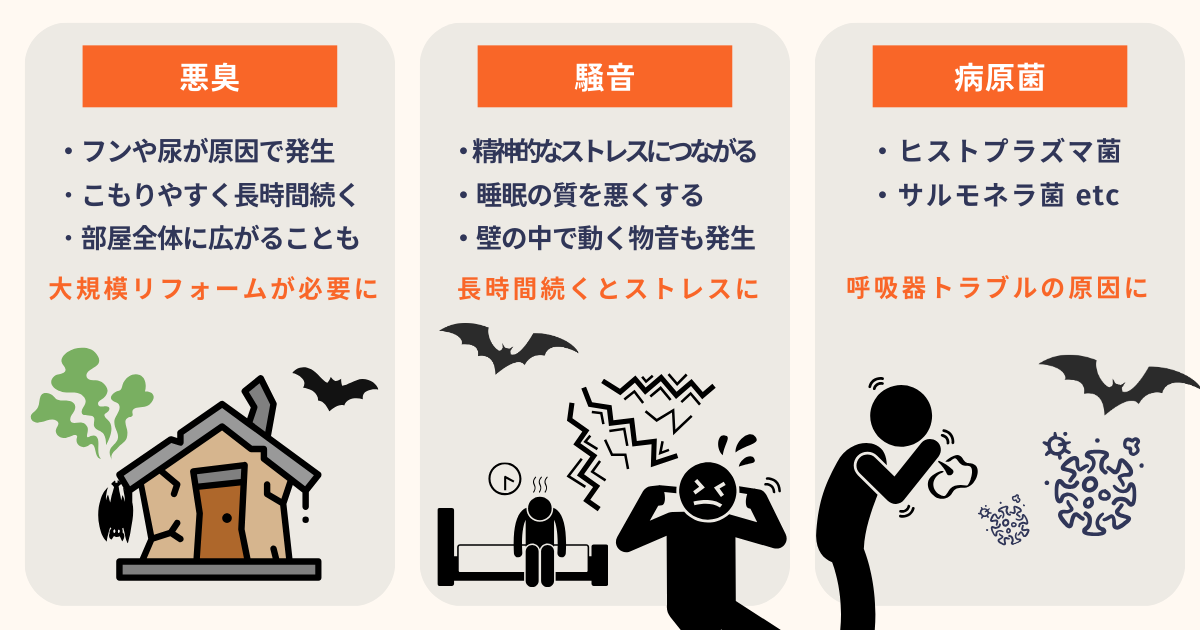

悪臭

コウモリの糞尿には強いアンモニア臭があり、戸袋の奥にたまると湿気や熱と混ざって強い悪臭を放ちます。

さらに、一度こびりつくと簡単には取れず、建物の一部を取り替える事態になることも。

放置すると菌が繁殖し、雨戸を開けるたびに悪臭が広がる原因となるため、異変に気づいた時点ですぐに対処してください。

騒音

コウモリは夜行性のため、暗くなると羽ばたく音や鳴き声を発し、戸袋の位置や構造によっては音が室内に伝わり、騒音の原因になります。

戸袋は家の外部にあるため、気にならない家屋もありますが、音が響くような場合は、睡眠の質が下がるだけでなく、ストレスや体調不良の原因にもなるため、早めの対策が必要です。

病原菌

コウモリの糞尿には病原菌や寄生虫が含まれており、乾燥するとフンが粉状になって空気中に舞い、吸い込んだ人に感染症を引き起こす恐れがあります。

小さな子どもや高齢者がいる家庭では、わずかな汚れでも健康被害に繋がるため、すみやかに駆除と清掃を行ってください。

| コウモリのフンに含まれる病原菌・寄生虫 | |||

| 病原菌 | 感染症名 | 主な症状 | 参照元 |

| ヒストプラズマ菌 | ヒストプラズマ症 | 発熱、咳、倦怠感、呼吸器困難など | 岩手感染症情報センター |

| サルモネラ菌 | サルモネラ感染症 | 腹痛、下痢、発熱 | JUMA-Vet |

| レプトスピラ菌 | レプトスピラ症 | 発熱、頭痛、筋肉痛など、重篤化すると腎不全や肝障害を伴う黄疸が発生する | J-Stage |

| 狂犬病ウイルス | 狂犬病 | 発熱、神経症状、倦怠感など、発症するとほぼ100%死亡する | 国立感染症研究所 |

| ニパウイルス | ニパウイルス感染症 | 発熱、頭痛、嘔吐、急性脳炎症状など 致死率が高い |

理化学研究所 |

| リッサウイルス | リッサウイルス感染症 | 狂犬病に似た神経症状など、進行すると中枢神経障害が起きる | 岩手県感染症情報センター |

| SARS関連コロナウイルス | SARS | 発熱、筋肉痛など、重篤化すると急性呼吸窮迫症候群を起こす | 理化学研究所 |

こちらもCHECK

-

-

コウモリの被害を画像、グラフ付きで解説!対策方法やNG行為とは?

コウモリが家に棲みつくと、糞尿による悪臭や汚染、感染症などさまざまな被害をもたらすことがあります。 早めに対策を取らなければ、被害はどんどんと拡大していくかもしれません。 本記事では、家に棲みつきやす ...

続きを見る

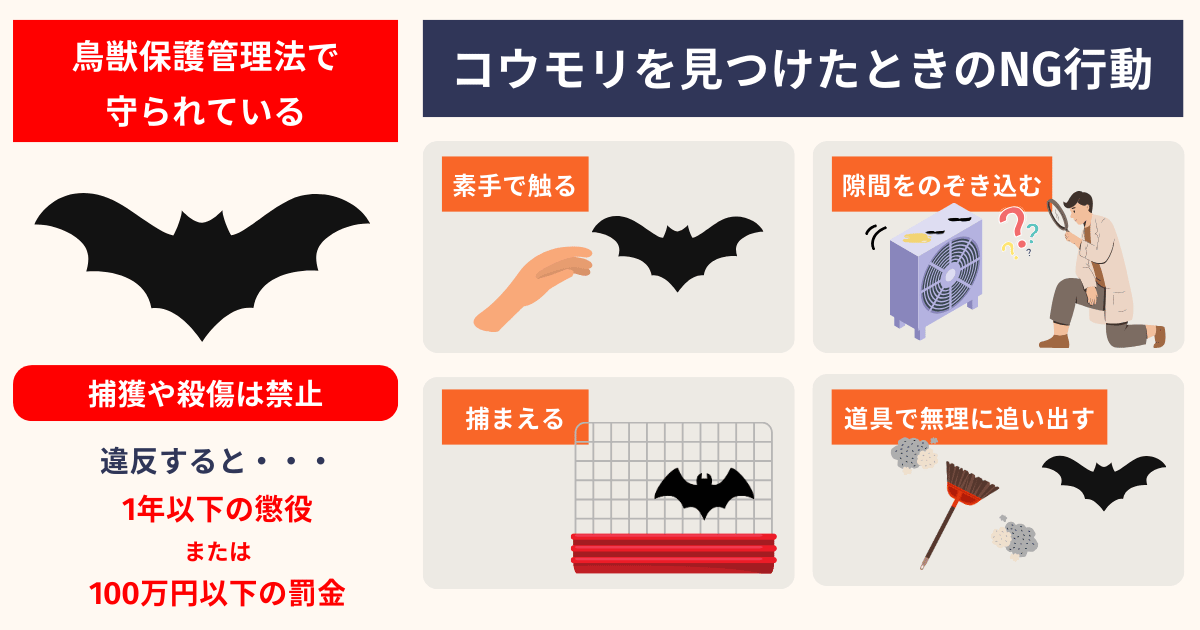

雨戸でコウモリを見つけたときのNG行為

雨戸の戸袋にコウモリを見つけたからといって、自己判断で無理に対処するのは危険です。

間違った対応をすると、ケガや病気のリスクが高まるだけでなく、法令違反になる可能性もあります。

雨戸でコウモリを見つけたときのNG行為

- 素手で触る

- 隙間をのぞき込む

- 捕まえる

- 道具で追い出す

素手で触る

コウモリには多くの病原菌や寄生虫がいるため、素手で触るのは危険です。

ヒストプラズマ症や狂犬病ウイルス、レプトスピラ症などを媒介する可能性があり、噛まれたり引っかかれたりすると感染症にかかる危険性があります。

さらに乾燥したフンに含まれる菌が空気中に舞い、吸い込むことで感染症を発症してしまうケースもあります。

コウモリを発見しても素手で触れず、距離をとって落ち着いて対応してください。

隙間をのぞき込む

コウモリは狭くて暗い場所を好むため、戸袋などの隙間を無理やりのぞきこむのは危険です。

不用意にのぞき込むと、コウモリが突然飛び出し、顔や目に接触する恐れがあります。

コウモリが飛び出してきた際に転倒したり、思わぬ怪我に繋がりやすいため、安易に顔を近づけたり、無理にのぞきこんだりするのは避けてください。

捕まえる

コウモリを自分で捕まえようとすると、噛まれたり引っかかれたりして病原菌やウイルスに感染する危険があります。

コウモリは鳥獣保護管理法によって、許可なく捕獲・駆除することが法律で禁止されています。

自己判断での捕獲は避け、無理せず追い出しましょう。

道具で追い出す

ほうきや棒などを使って無理に追い出そうとすると、コウモリがパニックになって飛び回り、予期せぬ事故や二次被害につながる危険があります。

驚いたコウモリが室内に入り込んでしまうケースもあるため、自己流の追い出しは絶対にやめましょう。

どうしても対処が必要な場合は、安全のためにも専門業者へ依頼してください。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが持つ寄生虫や感染症とは?危険な病気から身を守るための方法

「コウモリによる感染症や病気が心配…」「最近身体がかゆくて、寄生虫のせい?」 このような不安を抱えている方は少なくありません。 コウモリによる感染症は人にうつる可能性があり、発症すれば健康を脅かすなど ...

続きを見る

コウモリは勝手に駆除できない?鳥獣保護法の注意点

雨戸でコウモリを見つけても、むやみに追い出したり、捕まえようとするのは危険です。

コウモリは鳥獣保護管理法により保護されており、許可なく捕獲や傷つける行為は禁止されています。

無許可での捕獲や駆除を行うと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

無理に追いかけたり手で触れようとすると、噛まれて感染症にかかることもあり、衛生面でも注意が必要です。

雨戸で異変を感じたときは、自分で対処しようとせず、安全のためにも専門業者に相談しましょう。

こちらもCHECK

-

-

なぜコウモリは鳥獣保護管理法の対象?捕獲するのはNG?

「コウモリが家の中や周辺に棲みついて困っている」 「健康被害や建物への影響が心配」といった状況はありませんか? この記事では、鳥獣保護法の基本からコウモリ駆除の具体的な方法、最適な時期や ...

続きを見る

雨戸にいるコウモリの追い出し方

雨戸でコウモリを見つけた場合、追い出す際は慎重に行う必要があります。

自己判断で無理に手を出すと、思わぬケガや感染症のリスクがあるため、準備を整えてから作業に入りましょう。

以下の手順に沿って、安全かつ確実に対応してください。

雨戸にいるコウモリの追い出し方

- 駆除道具を用意する

- 服装を整える

- 忌避剤を使用する

- 清掃・消毒をする

こちらもCHECK

-

-

図解付きで徹底解説!家に棲みついたコウモリの追い出し方法と注意点

気づいたら家の中から「キィキィ」という音が…。 もしかすると、家に棲みついたコウモリかもしれません。 放置すれば糞尿による悪臭や衛生被害、家の劣化が進むだけでなく、感染症の危険性もあります。 いざ追い ...

続きを見る

①駆除道具を用意する

コウモリを雨戸から追い出す前に、追い出し用の道具から再発防止グッズまであらかじめ揃えておくと安心です。

こちらもCHECK

-

-

コウモリ駆除に必要な道具には何がある?トータル費用も紹介!

コウモリが自宅に棲みつくと、糞や尿による悪臭や衛生面での問題が発生しやすくなります。 コウモリの身体からダニやウイルスを媒介する可能性もあり、放置すると健康を損ねたり病気を発症したりしてしまうかもしれ ...

続きを見る

②服装を整える

雨戸での追い出し作業や清掃中は、フンや尿に含まれる病原菌への感染リスクや、コウモリが突然飛び出してくる危険があります。

安全かつ衛生的に作業を行うためには、肌の露出を避け、防護できる服装を準備してください。

防塵マスク

雨戸の戸袋や周辺を清掃する際は、乾燥したフンやホコリが空気中に舞い上がるため、防塵マスクの着用が必須です。

病原菌や微粒子を吸い込まないよう、顔にしっかりフィットするタイプを選び、隙間なく正しく装着しましょう。

保護ゴーグル

雨戸を清掃したり、忌避剤を散布する際には、フンの粉やホコリ、薬剤の飛沫が目に入る場合があります。

こうした飛来物から目を守るためにも、保護ゴーグルの着用は欠かせません。

作業前に忘れずに準備し、隙間のないしっかりとした装着を心がけましょう。

作業着

使い捨ての作業着は、雨戸の清掃や追い出し作業中に、衣類がフンやホコリで汚れるのを防ぐための必須アイテムです。

作業後はそのまま室内に持ち込まず、玄関先などで脱いで廃棄し、必要に応じて着替えやシャワーで衛生管理を徹底しましょう。

③忌避剤を使用する

次はコウモリを追い出すために忌避剤を使いましょう。

忌避剤は、コウモリの敏感な嗅覚を刺激し、不快感を与えてその場から離れさせる効果があります。

雨戸のレールや戸袋の奥、外壁との隙間など、コウモリが潜んでいそうな場所にまんべんなくスプレーしてください。

一度の使用で完全に離れるとは限らないため、様子を見ながら数日おきに散布を続けることで、より効果が持続します。

イカリ消毒 スーパーコウモリジェット

スーパーコウモリジェットは、ハッカの香りでコウモリの嗅覚を刺激し、不快感を与えるスプレータイプの忌避剤です。

物理的な接触なしで安全に追い出せるため、雨戸の追い出し作業にも適しています。

雨戸の戸袋やレール、壁との隙間などに噴射して、潜んでいるコウモリを移動させましょう。

こちらもCHECK

-

-

コウモリ忌避剤の種類と使い方、効果を徹底解説!場所別のおすすめ対策5選

家の天井裏やベランダにコウモリが棲みついてしまい、「追い出したいけどどうしたらいいの?」と悩んでいませんか。 コウモリは鳥獣保護管理法で守られているため、捕獲や殺傷は禁止されています。 そこで追い出し ...

続きを見る

④清掃・消毒をする

コウモリを追い出したあとは、雨戸に残ったフンや尿を丁寧に拭き取り、しっかりと清掃・消毒を行いましょう。

消毒液は直接スプレーせず、ペーパーや雑巾に染み込ませて拭き取るのが基本です。

そのまま噴射すると、乾燥したフンの粉塵が舞い上がり、空気中に広がって感染症の原因に繋がるため、注意が必要です。

清掃後は使用したペーパーや雑巾を密閉して処分し、作業に使用した道具や手指も念入りに洗浄してください。

消毒用エタノール

消毒用エタノールは、雨戸まわりに残ったコウモリのフンや尿を除菌・消臭するのに効果的です。

アルコール成分がウイルスや細菌をしっかり除去してくれるため、ペーパーや雑巾に染み込ませて使えば、粉塵の飛散を防ぎながら衛生的に清掃できます。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの糞や尿は危険?

「自宅の壁や庭にコウモリの糞や尿が落ちていて気になる」 「コウモリの糞や尿は健康被害があるのか?」とお悩みではありませんか? コウモリの糞や尿は健康に影響するため、早めの対策が必要です。 本記事は、コ ...

続きを見る

雨戸の侵入経路を塞いでコウモリの再来を防ごう

いったん追い出せたとしても、雨戸の隙間や棲みやすい環境が変わっていなければ、コウモリは再び戻ってきてしまいます。

再発を防ぐには、以下のような予防対策を組み合わせてみてください。

雨戸の再侵入を防ぐ対策方法

- 蚊取り線香を使う

- 侵入経路を塞ぐ

- コウモリの嫌う環境を作る

- 予防タイプの忌避剤を使用する

こちらもCHECK

-

-

家庭でできるコウモリ駆除対策!おすすめグッズと場所別にできること

夜になると屋根裏やベランダからコウモリの羽音が聞こえたり、糞尿による悪臭に悩まされたりしていませんか。 「家庭でできるコウモリ対策があれば知りたい」「なるべくお金をかけずに対処したい」 そのように思っ ...

続きを見る

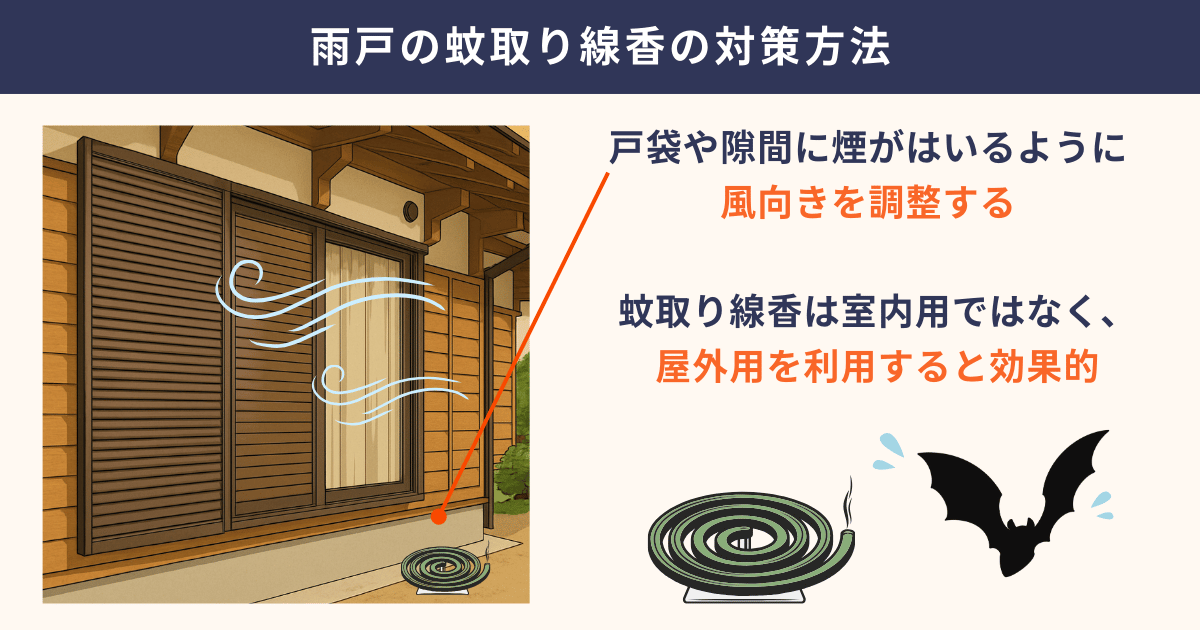

①蚊取り線香を使う

蚊取り線香は、煙や香りを嫌うコウモリに対して、手軽に使える予防策です。

雨戸の戸袋やレール付近、コウモリが近づきそうな場所の近くで焚くことで、寄りつきにくい環境をつくれます。

あくまで一時的な対策のため、侵入経路そのものを塞がない限り、根本的な再発防止にはなりません。

煙がこもりすぎないように設置場所に注意し、換気や火の扱いには十分気をつけましょう。

参考

金鳥の渦巻 蚊取り線香

屋外でもしっかり煙が広がるタイプを選べば、雨戸のコウモリ対策にも活用できます。

煙や香りに敏感なコウモリは、蚊取り線香の刺激を嫌がり、近寄りにくくなる傾向があります。

雨戸の近くやコウモリの通り道になりそうな場所で焚くことで、侵入予防の一手として効果を発揮します。

ただし、一時的な対策のため、金網やシーリング材などの物理的な対策とあわせて使用しましょう。

雨戸の蚊取り線香の対策方法

蚊取り線香は、雨戸の戸袋、レールまわりなど、コウモリが出入りしそうな場所の近くに設置するのが効果的です。

煙が直接戸袋内に入るよう、風の向きを考えて位置を調整しましょう。

屋外に設置する際は、風通しのよい場所では煙が流れやすく効果が薄れるため、ある程度囲われた場所で焚くのがおすすめです。

火の取り扱いには注意し、周囲に燃えやすいものがないか確認して使用してください。

こちらもCHECK

-

-

コウモリ対策に蚊取り線香の効果は一時的!使い方から予防策まで解説

「コウモリ対策に蚊取り線香が効く」と耳にした方のなかには、本当に効果が得られるのか疑問を抱いている方もいるでしょう。 事実、コウモリ対策のひとつとして蚊取り線香が用いられることがあり、その煙によって一 ...

続きを見る

②侵入経路を塞ぐ

雨戸まわりに1cm以上の隙間がある場合や、戸袋の構造が複雑でコーキング材だけではふさぎきれない場合は、

ステンレス製の金網を併用するのがおすすめです。

Chosenal 金網

金網は必要なサイズにカットでき、コウモリの侵入を防ぎながら通気性も確保できるのが特徴です。

屋外でも錆びにくく、見た目も目立ちにくいため、雨戸の開閉や外観に影響を与えにくいのもメリットです。

金網の主な効果

- コウモリの侵入をしっかりシャットアウト

- 通気性を保ちつつ内部の密閉性を高める

- 戸袋の開口部や構造的に塞ぎにくい場所の補強に最適

- 屋外でも劣化しにくく、外観にもなじみやすい

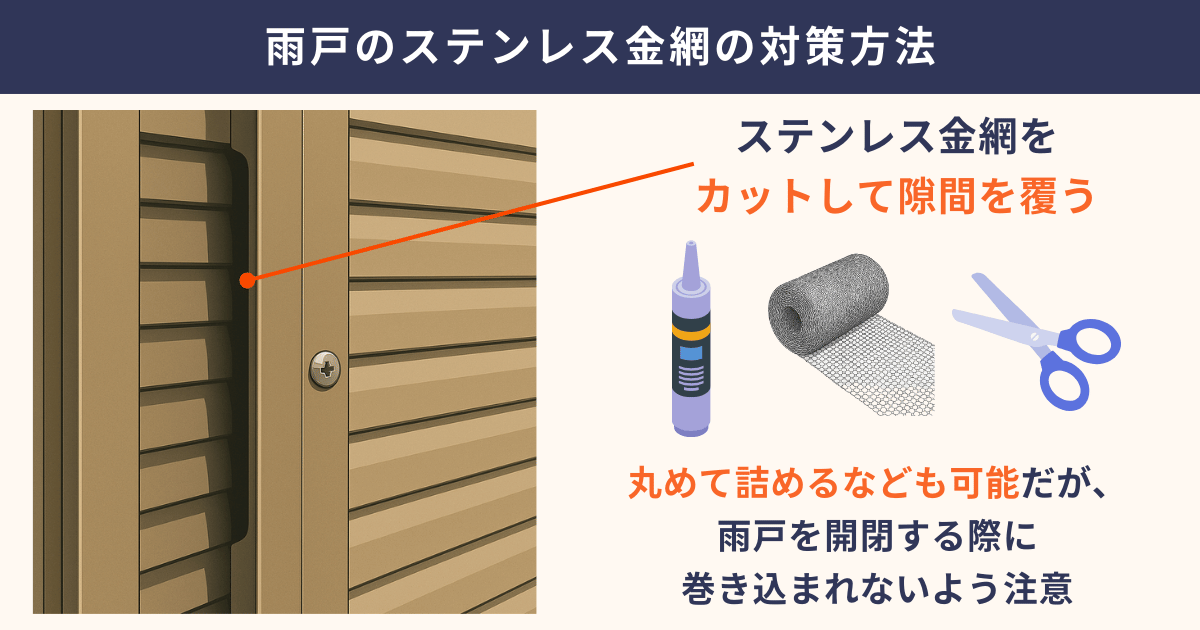

雨戸のステンレス金網の対策方法

雨戸や戸袋まわりの隙間を塞ぐ場合は、ステンレス金網を適切なサイズにカットし、コウモリが通れないよう覆いましょう。

ステンレス製の金網は、サビに強く、曲げたり丸めたりして形を調整できるため、

雨戸まわりの複雑な形状にも対応しやすいです。

取り付けには、屋外用の強力両面テープで固定し、シーリング材で密閉してください。

久宝金属製作所 パンチング

パンチングメタルは、雨戸や戸袋の開口部や複雑な隙間を塞ぎ、コウモリの侵入を防ぐのに役立つ素材です。

金網と比べて強度が高く、変形や破損に強いため、耐久性を重視したい場所に適しています。

設置する際は、隙間ができないように固定し、雨戸の動作に干渉しない位置を選びましょう。

パンチングメタルの主な効果

- 雨戸や戸袋の隙間を塞ぎ、コウモリの侵入を物理的に防止

- 金網よりも強度が高く、破られにくいため長期間使用可能

- 通気性を保ちつつ、小動物や害虫の侵入も同時に防げる

- サビに強い素材を選べば、屋外でもメンテナンスの手間が少ない

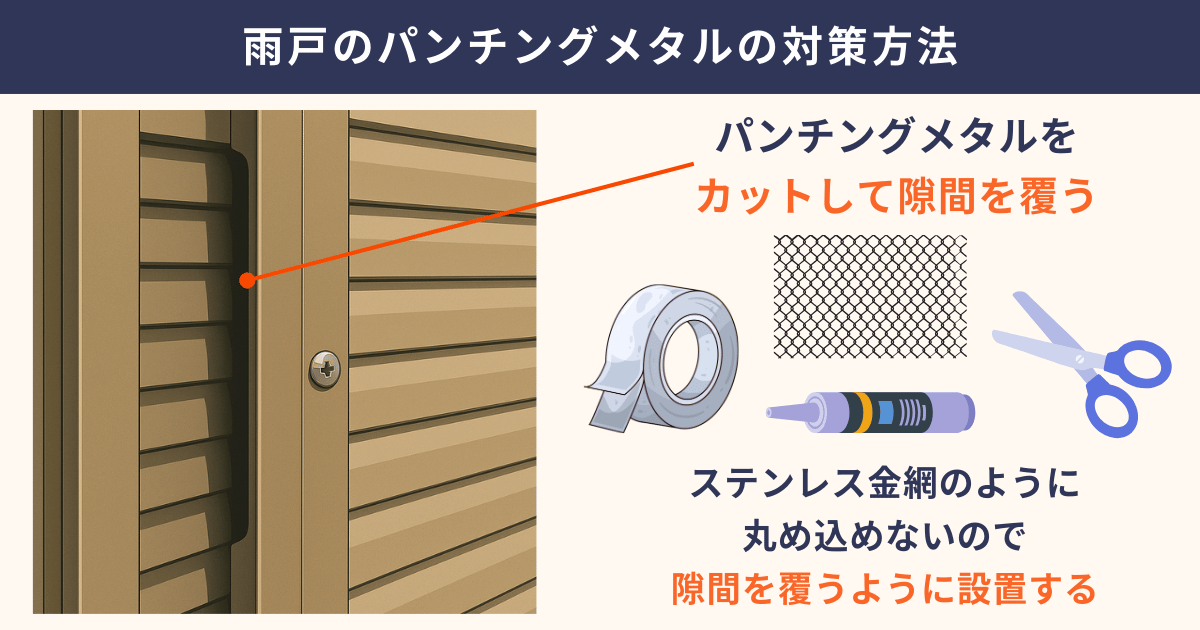

雨戸のパンチングメタルの対策方法

雨戸や戸袋の隙間を塞ぐときは、パンチングメタルを必要なサイズにカットし、隙間を覆うように設置します。

取り付けには、屋外用の強力両面テープなどを使い、金属部分を固定しましょう。

取り付け後、メタルのふちや隙間にコーキングを塗り込んで密着させると、より高い密閉性が得られます。

隙間が残らないよう、丁寧に確認しながら施工してください。

セメダイン JIS シリコーンシーラント

シーリング材(コーキング)は、雨戸や戸袋まわりの小さな隙間をしっかり埋めて、コウモリの侵入経路を防ぐための対策グッズです。

柔軟性、防水性があり、雨戸の枠まわりや外壁との接合部など、形状が複雑な隙間にも対応しやすいです。

シーリング材の主な効果

- 雨戸まわりの小さな隙間を埋めてコウモリの侵入を防止

- 曲線や細かい形状の隙間にも対応しやすい

- 防水性があり、屋外でも長持ちする

- 金網やパンチングメタルと併用することで効果アップ

近与(KONYO) KHT コーキングガン

コーキングガンは、シーリング材を均一に塗布して、雨戸まわりの隙間をしっかりと埋めるための工具です。

無理な力をかけずに細かい部分まで丁寧に充填できるため、仕上がりがきれいに整います。

雨戸の枠や戸袋の端など、目立たせたくない場所でもきれいに施工でき、DIYでも扱いやすいです。

金網やパンチングメタルと組み合わせて補強する場合にも効果的です。

コーキングガンの主な効果

- シーリング材を均一に塗布して、隙間を確実にふさげる

- 細かい部分にも対応でき、施工精度が高い

- 見た目を損なわず、仕上がりがきれいに整う

- 金網・パンチングメタルと併用することで防御力アップ

シーリングの使い方

雨戸の隙間を塞ぐときは、ホコリや汚れをしっかり拭き取り、乾燥させておきましょう。

次に、コーキングガンでシーリング材をゆっくりと塗り込み、指やヘラで押さえて隙間に密着させます。

金網やパンチングメタルと併用する場合は、金網がずれないように、固定する感覚でシーリング材をしっかり塗り込むのがポイントです。

塗布後は、製品の乾燥時間に従って乾かせば完了です。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの侵入経路を塞ぐ効果的な方法3選と使い方

「コウモリが家に棲みついていて困っている」 「コウモリの侵入を塞ぐ具体的な方法が知りたい」 といったお悩みはありませんか? この記事では、コウモリの侵入経路を塞ぐ手順、必要な道具、見つけたときのNG行 ...

続きを見る

③コウモリの嫌う環境を作る

侵入経路を塞ぐだけでなく、コウモリにとって雨戸が居心地の悪い空間にしておくことも効果的です。

コウモリは、強い光や音、独特な香りを嫌う習性があるため、こうした要素を取り入れることで再侵入を防ぎやすくなります。

庭にミント苗などのハーブ系を植える

コウモリは強い香りを嫌うため、ミントやハッカなどのハーブを近くに置くことで、寄りつきづらくなります。

ベランダや雨戸の周辺に植えるだけで簡単に対策でき、見た目もおしゃれに保てるのが魅力です。

ストロボライトを使用する

コウモリは暗くて静かな場所を好むため、不規則に点滅するストロボライトは効果的です。

夜間に点灯させることで、雨戸の周辺を落ち着かない環境に変え、コウモリの滞在を防げます。

超音波装置で混乱させる

人には聞こえにくい高周波を発する超音波装置は、コウモリの聴覚を刺激し、安心できない空間をつくるのに効果的です。

ベランダや雨戸まわりに設置すれば、人の気配があると感じさせ、コウモリの再侵入を防げます。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの嫌がるニオイって?手作り忌避剤の作り方や追い出し方法も解説!

夜間に家の周囲をコウモリが飛び回る姿を見たという人もいるでしょう。 コウモリが家に棲みついてしまうとフンや尿による悪臭や病原菌のリスクが上昇してしまうため、きちんとした対策が必要です。 コウモリ対策に ...

続きを見る

④予防タイプの忌避剤を使用する

雨戸からコウモリを追い出したあとも、再び棲みつかれないように予防用の忌避剤を使いましょう。

コウモリに居心地が悪いと認識させることで、近づかれにくい環境を維持できます。

雨戸まわりでは、戸袋の近くや隙間ができやすい箇所に配置しておくと、効果的に再発を防げます。

SHIMADA コウモリ寄せつけない! 忌避剤

置くだけタイプの忌避剤は、雨戸の戸袋近くや外壁との隙間に設置しておくと、コウモリが嫌がる香りが周囲に広がり、寄りつきにくくなります。

強い刺激臭ではなく、近隣への影響も少ないため、住宅地でも使いやすいです。

物理的な対策と併用して使用してみてください。

雨戸に棲みついたコウモリはプロが確実に対処!早めの相談を

雨戸は暗くて人目につきづらく、コウモリが巣にしやすい場所です。

フンや羽音に気づいても放置していると、建物の劣化や健康被害につながる恐れがあります。

雨戸の構造は複雑で、戸袋の隙間に入り込んだコウモリを見つけ出すのは簡単ではありません。

無理に自分で追い出そうとすると、ケガや感染症の危険性があるほか、鳥獣保護管理法に違反する恐れもあります。

特に2階以上の場所では高所作業となり、落下などの事故につながる恐れもあるため、自力での駆除は避けましょう。

専門業者なら、雨戸の構造を理解したうえで、安全かつ確実にコウモリを追い出し、清掃や消毒、再発防止まで一貫して対応してくれます。

少しでも雨戸に異変を感じたら、早めに相談してみてください。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの正しい駆除方法をプロが徹底解説!放置の危険性や業者の費用相場を紹介

「天井からパタパタ音がする」 「ベランダに黒い糞が落ちていて心配」 こうした違和感は、コウモリが棲みついてるサインかもしれません。 放置すると糞尿による悪臭や健康被害、家の破損につながる恐れがあります ...

続きを見る