屋根裏やベランダにコウモリが飛んできて、「このまま棲みつかれたらどうしよう」「来ないようにするにはどうしたらいいの?」と悩んでいませんか。

コウモリは鳥獣保護管理法で守られているため、捕獲や殺傷はできません。

では、コウモリが家に来ないようにするにはどうすればよいのでしょうか。

大切なポイントは次の3つです。

- 棲みついたコウモリを追い出すこと

- 侵入経路をしっかり塞ぐこと

- 再び寄せ付けない環境を整えること

この記事では、屋根裏・軒下・ベランダ・換気口など場所別の対策と、二度と寄せ付けないための方法を詳しく解説します。

このような方におすすめ

- 屋根裏やベランダにコウモリが飛んできて困っている方

- コウモリが家に棲みつかないように予防したい方

- 侵入経路を塞いで再び寄せ付けない環境を作りたい方

- 自力でできる対策と、プロに依頼すべき場面を知りたい方

家に棲みつくのはアブラコウモリ

日本の住宅で棲みつくのは、主にアブラコウモリ(イエコウモリ)です。

体長は約5cm、体重は10g前後と小型で、わずか1cmほどの隙間から家に侵入できます。

もともとは洞窟や樹木の割れ目をねぐらとしていましたが、都市化の影響で住宅を棲みかにするようになりました。

アブラコウモリはわずかな隙間から家に侵入してくる

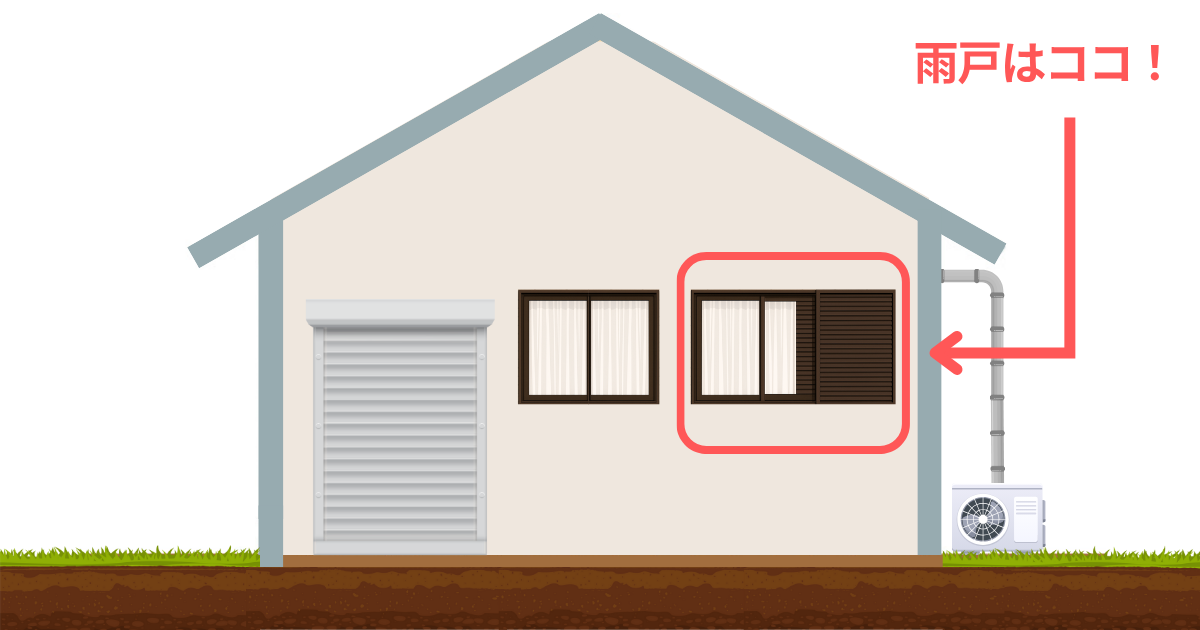

屋根瓦の隙間や換気口、雨戸の戸袋など、1cmほどの隙間があればコウモリの侵入経路になることが多いです。

コウモリが家に来ないようにするには、こうした隙間を塞ぐ必要があります。

ただし、正しい手順と方法で対策をしないとかえって被害を拡大させてしまう可能性があるため、やみくもな対応は控えた方が賢明です。

アブラコウモリが好む周辺環境

アブラコウモリが棲みつきやすい家にはいくつかの共通点があります。

- 雨風や外敵を避けられる閉ざされた空間がある

- 夏は涼しく冬は暖かい安定した環境がある

- 蚊や蛾などエサとなる虫が周囲に集まりやすい

- 人の出入りが少なく静かな場所がある

こうした条件がそろうと、長期的に棲みつかれる可能性があります。

アブラコウモリは鳥のような巣は作らない

アブラコウモリは鳥のように巣を作らず、壁の隙間や屋根裏などの狭い空間を棲みかとしてコロニーを形成し、集団で棲みつきます。

昼間は休んでいるため姿を見かけにくいですが、夜になると一斉に飛び立ち、蚊や蛾などの小さな昆虫を捕食します。

家の周りを繰り返し飛び回っている様子が確認できれば、すでに複数匹棲みついている可能性が高いです。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの対策を場所ごとに徹底解説!巣の見た目や家で被害が出やすい箇所のチェック方法

「コウモリが家に住みついたかもしれない」 そのような不安を感じていませんか? 屋根裏や軒下から羽音がしたり、糞のようなものを見つけた場合、 コウモリが巣を作っているサインかもしれません。 コウモリは病 ...

続きを見る

アブラコウモリが棲みつきやすい家の場所

アブラコウモリはわずかな隙間から侵入できるため、住宅のさまざまな場所が棲みかとなります。

アブラコウモリが棲みつきやすい家の場所

- 屋根裏(天井裏)

- 軒下

- 通気口/換気口/排気口

- エアコン

- シャッター

- 雨戸

- ベランダ

- 床下

屋根裏や軒下などは普段意識することがあまりないため、気づいたら大量のコウモリが棲みいていたり、換気口や通気口、雨戸やシャッターは狭い隙間やダクトに入り込んでいることも。

棲みついているコウモリを放置すると、糞やニオイが家中に広がり、建物の寿命を縮める可能性があります。

コウモリが家に来ないようにするには、異変に早めに気づき、適切な対処が必要です。

こちらもCHECK

-

-

アブラコウモリの特徴、生体や巣の見分け方、駆除方法を解説

アブラコウモリ(学名:Pipistrellus abramus)はコウモリの中でも、都市部に多く生息しています。 日本に生息するコウモリで唯一、家屋に棲みつくコウモリです。 その習性から、別名をイエコ ...

続きを見る

鳥獣保護法によりコウモリ駆除は追い出しのみ

コウモリの駆除と聞くと捕獲や殺処分を想像する人もいますが、日本に生息するコウモリは鳥獣保護法で守られており、捕まえたり殺したりすることは法律で禁止されています。

法律に違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があり、知らなかったでは済みません。

コウモリの正しい駆除方法は、コウモリを追い出したうえで侵入経路を塞ぎ、再び棲みつかない環境を整えることです。

こちらもCHECK

-

-

なぜコウモリは鳥獣保護管理法の対象?捕獲するのはNG?

「コウモリが家の中や周辺に棲みついて困っている」 「健康被害や建物への影響が心配」といった状況はありませんか? この記事では、鳥獣保護法の基本からコウモリ駆除の具体的な方法、最適な時期や ...

続きを見る

コウモリが家に棲みついている場合は追い出しが必要

コウモリが家の周辺を飛び交っている場合、すでに棲みついている可能性があります。

そのまま対策を始めても効果が薄いため、追い出しを行うことが大切です。

追い出しは、市販の忌避剤を使い、コウモリが活動をする夕方から夜にかけて行うと効果的です。

作業を行う際は、巣の特定や侵入経路の確認、防護服や手袋などの準備をしてから行いましょう。

自力での駆除は費用を抑えられる反面、安全性や確実性に課題があり、追い出しの失敗で再び棲みつかれる可能性もあります。

確実な追い出しと再発防止を重視するなら、専門業者に依頼することも検討してみてください。

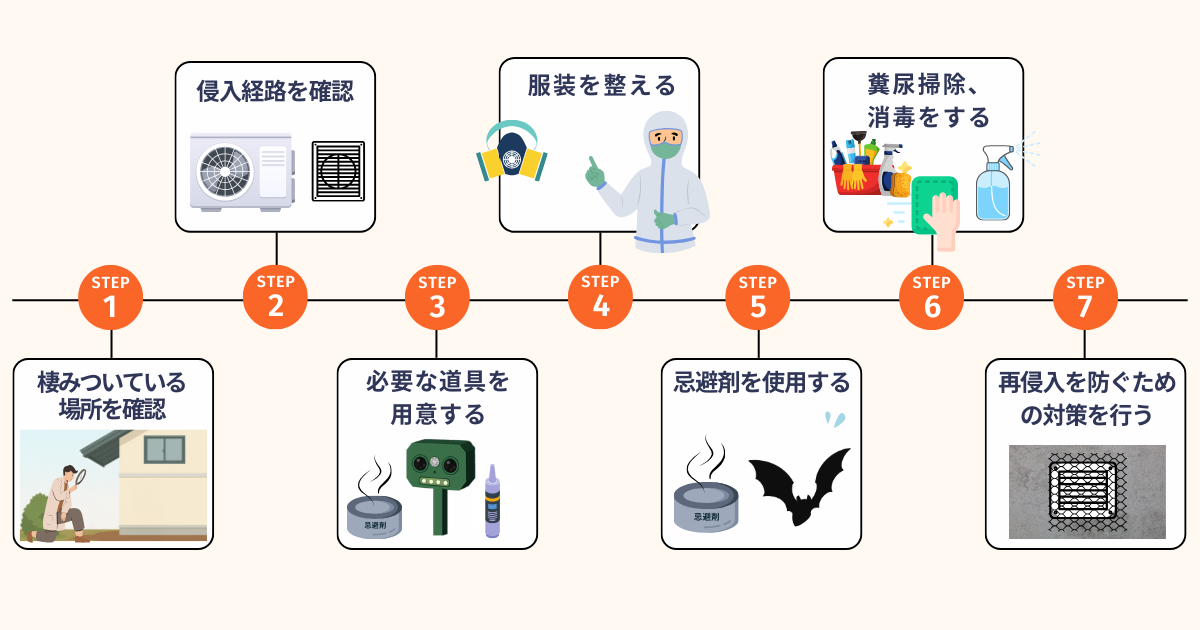

①コウモリの巣の場所を特定する

追い出し作業を始める前に、まずはコウモリが棲みついている場所を突き止めましょう。

場所ごとに潜伏サインがあるため、見逃さないためにも、下記の記事を参考にしてください。

こちらもCHECK

-

-

図解付きで徹底解説!家に棲みついたコウモリの追い出し方法と注意点

気づいたら家の中から「キィキィ」という音が…。 もしかすると、家に棲みついたコウモリかもしれません。 放置すれば糞尿による悪臭や衛生被害、家の劣化が進むだけでなく、感染症の危険性もあります。 いざ追い ...

続きを見る

②侵入経路を確認する

コウモリの侵入を防ぐためには、どこから出入りしているのかを正確に把握することが重要です。

夕方から夜にかけて観察すると特定しやすいです。

③駆除道具を用意する

安全かつ効率的に作業を行うために、事前に道具を揃えましょう。

忌避剤、防護具、金網やパテ、消毒薬などを準備しておくと安心です。

④服装を整える

感染症予防と安全確保のため、防塵マスク・ゴーグル・手袋・作業着などを着用してください。

⑤忌避剤を使用して追い出す

コウモリが活動を始める夕方から夜にかけて、専用の忌避スプレーや設置型忌避剤を使うと効果的です。

複数回継続して散布すると追い出しやすくなります。

⑥清掃・消毒をする

コウモリを追い出した後は、棲みついていた場所を清掃・消毒しましょう。

糞尿を放置するとニオイや汚れが再侵入の原因になるだけでなく、病原菌や寄生虫を吸い込む可能性もあります。

清掃の際はマスク・ゴーグル・手袋を着用し、ホウキとチリトリで糞を集めて袋に二重にして処分します。

その後、アルコール消毒を行い、周辺まで念入りに清掃してください。

難しい場所は専門業者に依頼するのが安全です。

詳しい追い出し方法については下記の記事で紹介しています。

こちらもCHECK

-

-

図解付きで徹底解説!家に棲みついたコウモリの追い出し方法と注意点

気づいたら家の中から「キィキィ」という音が…。 もしかすると、家に棲みついたコウモリかもしれません。 放置すれば糞尿による悪臭や衛生被害、家の劣化が進むだけでなく、感染症の危険性もあります。 いざ追い ...

続きを見る

こちらもCHECK

-

-

コウモリの糞や尿は危険?

「自宅の壁や庭にコウモリの糞や尿が落ちていて気になる」 「コウモリの糞や尿は健康被害があるのか?」とお悩みではありませんか? コウモリの糞や尿は健康に影響するため、早めの対策が必要です。 本記事は、コ ...

続きを見る

⑦コウモリが侵入してきそうな隙間を塞ぐ

コウモリを追い出した後は、侵入経路を塞ぐことが再発防止に有効です。

アブラコウモリは1cm前後の小さな隙間からでも侵入するため、徹底した対策をしましょう。

壁の亀裂や建材の隙間はシーリング材を使い、通気口や換気口のような空気の通り道は金網でカバーします。

配管の隙間や少し大き目の穴は専用の害獣パテを充填すると効果的です。

侵入経路をそのままにしておくと、再侵入される可能性があるため、隙間を確実に塞ぎましょう。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの侵入経路を塞ぐ効果的な方法3選と使い方

「コウモリが家に棲みついていて困っている」 「コウモリの侵入を塞ぐ具体的な方法が知りたい」 といったお悩みはありませんか? この記事では、コウモリの侵入経路を塞ぐ手順、必要な道具、見つけたときのNG行 ...

続きを見る

コウモリが家に来ないようにする方法5選

コウモリが棲みつく前に市販アイテムで寄りつきにくい環境を作れば、被害を最小限に抑えられます。

コウモリは強いニオイや光、音に敏感なため、市販のアイテムは飛来や棲みつきを防ぐ手段として効果的です。

なかでも香りを利用した忌避剤は即効性があり、コウモリは強いニオイを嫌ってその場を離れようとします。

ただし、コウモリは一度離れても再び戻ってくる習性があるため、追い出しに成功した後は寄り付かない環境づくりが大切です。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの嫌がるニオイって?手作り忌避剤の作り方や追い出し方法も解説!

夜間に家の周囲をコウモリが飛び回る姿を見たという人もいるでしょう。 コウモリが家に棲みついてしまうとフンや尿による悪臭や病原菌のリスクが上昇してしまうため、きちんとした対策が必要です。 コウモリ対策に ...

続きを見る

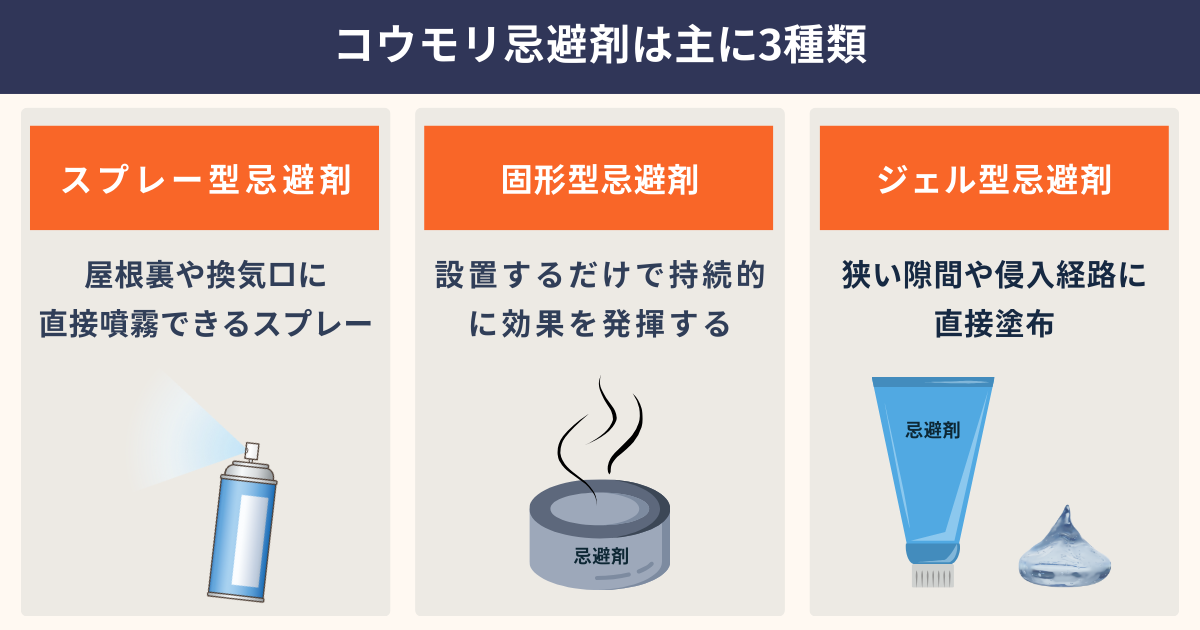

忌避剤でコウモリが嫌う環境を作る

コウモリは嗅覚が発達しており、ハッカやミントなど強い香りを嫌うため、忌避剤を使うことで寄りつきにくい環境を作れます。

忌避剤にはスプレー・固形・ジェルの3種類があり、スプレーは即効性、固形やジェルは持続性に優れており、場所や状況に応じて使い分けるのがポイントです。

有効な設置場所

- ベランダやバルコニーの隅

- 軒下や屋根裏の出入り口付近

- 換気口や通気口の周辺

- エアコンの室外機まわり

こちらもCHECK

-

-

コウモリ忌避剤の種類と使い方、効果を徹底解説!場所別のおすすめ対策5選

家の天井裏やベランダにコウモリが棲みついてしまい、「追い出したいけどどうしたらいいの?」と悩んでいませんか。 コウモリは鳥獣保護管理法で守られているため、捕獲や殺傷は禁止されています。 そこで追い出し ...

続きを見る

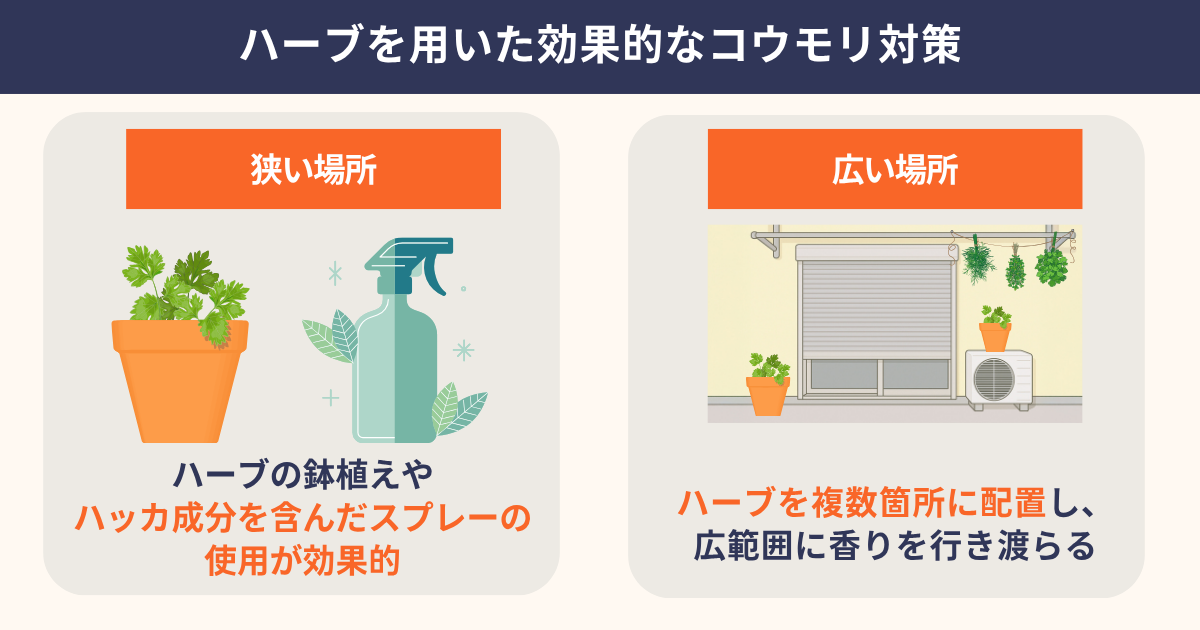

ハーブでコウモリが嫌う環境を作る

コウモリはハッカやミントなどの強い香りを嫌うため、ハーブを植えたり置いたりすることで寄りつきにくい環境を作れます。

鉢植えや乾燥ハーブをベランダや通気口付近に置くと、自然な香りで一定の忌避効果が期待できるでしょう。

周辺を飛び交っている場合や、追い出しに成功した後に設置すると効果的で、侵入経路の封鎖とあわせて行えばより安心です。

有効な設置場所

- ベランダやバルコニー

- 通気口や窓の近く

- 庭の植え込みやフェンス沿い

- 室内に入ってくる恐れがある窓辺

こちらもCHECK

-

-

コウモリが嫌う植物とは?効果的なハーブ5選と再来防止策を解説

「コウモリ対策にハーブが効くって聞いたけど、本当に効果あるの?」 植物の香りで追い払えるなら、薬剤より安心で、見た目も悪くないという理由で検討している方もいるのではないでしょうか。 実際、ミントやハッ ...

続きを見る

超音波グッズを置く

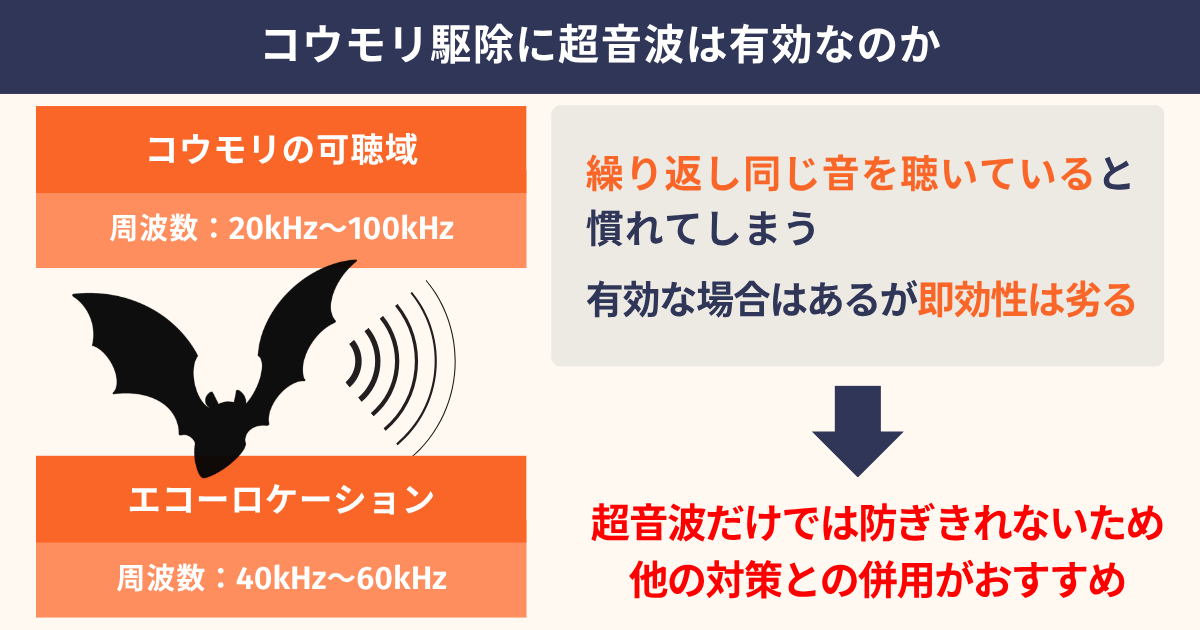

コウモリは人間には聞こえない高周波(20〜100kHz)を聞き取れるため、超音波グッズを設置するのが効果的です。

市販の超音波グッズは25〜65kHzの範囲で設計されているため、コウモリの聴覚に干渉する音を発します。

超音波装置の設置も簡単で、ベランダや軒下など飛来しやすい場所に置くだけで一定の効果が期待できるでしょう。

有効な設置場所

- コウモリの飛来が多いベランダや軒下

- 天井裏や屋根裏の入口付近

- ガレージや倉庫など暗くて静かな場所

こちらもCHECK

-

-

コウモリ対策に超音波は効果ある?超音波対策の実力と注意点を解説

「コウモリが家に住みついて困っている」 そのようなときに超音波で追い出せると聞けば、一度は試してみたくなるものです。 実際、コウモリは自分自身も超音波を使って飛び回る生き物で、人間が発する音にも敏感に ...

続きを見る

LEDライトを設置する

コウモリは暗く静かな環境を好むため、LEDライトで明るい空間を作ると寄りつきにくくなります。

白熱灯や蛍光灯と違い、LEDは虫を引き寄せにくいです。

有効な設置場所

- ベランダやバルコニー

- 軒下や屋根裏の出入り口周辺

- 車庫や倉庫など暗くてコウモリが好む場所

- 庭木や塀の近く

こちらもCHECK

-

-

コウモリ対策にLEDライトは効く?失敗しない選び方と設置方法を解説

「コウモリが家に出て困っているけど、ライトって本当に効果あるの?」 疑問を抱えて、対策方法に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 LEDライトは、コウモリ対策として有効な方法です。 ただし、やみく ...

続きを見る

猫やフクロウなど天敵となるペットを飼う

コウモリは猫やフクロウといった天敵を警戒するため、これらの動物がいる環境には寄りつきにくくなります。

特に猫は日常的に動き回るため、鳴き声や物音がコウモリを警戒させ、侵入を抑える効果も期待できます。

ただしペットの飼育は大きな責任を伴うため、対策目的だけで導入するのは現実的ではなく、あくまで補助的な効果と考えるのがよいでしょう。

効果が期待できる場所

- 庭や畑など、ペットが自由に行き来できる屋外スペース

- 倉庫や納屋など、コウモリが入りやすい建物の周辺

- 家の周囲を日常的に巡回できる場所

こちらもCHECK

-

-

コウモリの天敵はフクロウ?効果的な活用方法から駆除、専門業者の選び方を解説!

コウモリが嫌う天敵の存在を活用すれば、効果的な駆除につながると考える方もいるかもしれません。 しかし、実際は天敵の特性を活用して期待できるのは、コウモリ避けのみと限定的です。 本記事では、コウモリの代 ...

続きを見る

コウモリを来ないようにするための一時的な対策方法

市販アイテム以外にも、家庭で手軽にできる対策方法があります。

短時間で効果を感じられる場合もありますが、根本的な解決にはつながらないため、侵入してきそうなヒビ割れや隙間を塞ぐことも忘れずに行ってください。

蚊取り線香を焚く

蚊取り線香には「ピレスロイド」と呼ばれる殺虫成分が含まれており、煙とニオイが広がることで蚊や害虫を遠ざける効果があります。

コウモリは哺乳類のため殺虫成分そのものの影響は受けませんが、強い煙や独特のニオイを嫌う習性があり、

焚いている間はコウモリが不快に感じて近寄りにくくなるのです。

長く効果を保つものではないため、あくまで応急的な方法として検討してください。

こちらもCHECK

-

-

コウモリ対策にLEDライトは効く?失敗しない選び方と設置方法を解説

「コウモリが家に出て困っているけど、ライトって本当に効果あるの?」 疑問を抱えて、対策方法に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 LEDライトは、コウモリ対策として有効な方法です。 ただし、やみく ...

続きを見る

手作り忌避剤をまく

コウモリは嗅覚が敏感で、強い刺激臭を嫌うため、自宅で作れる手作りの忌避剤を活用する方法があります。

代表的なのは、ハッカ油スプレーやハーブです。

ハッカ油は清涼感のあるツンとした香りでコウモリを遠ざけやすく、屋根裏やベランダなどにスプレーしましょう。

ミントやレモングラスといったハーブの鉢植えを庭先や玄関に置くのも有効で、虫よけ効果も期待できます。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの嫌がるニオイって?手作り忌避剤の作り方や追い出し方法も解説!

夜間に家の周囲をコウモリが飛び回る姿を見たという人もいるでしょう。 コウモリが家に棲みついてしまうとフンや尿による悪臭や病原菌のリスクが上昇してしまうため、きちんとした対策が必要です。 コウモリ対策に ...

続きを見る

ラジオを流す

ラジオを流すと、人の声や音楽が響く騒がしい環境になり、コウモリは居心地が悪くて静かな場所へ移動しやすくなります。

専用のラジオを用意しなくても、スマホやタブレットで音楽やトーク番組を流すだけで同様の効果が期待でき、手軽に取り入れられます。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが嫌いな音は?効果的な撃退方法とおすすめの併用対策

「夜中にバサバサと羽音が聞こえる…」「屋根の隙間あたりを黒い影が動いている・・・」 このようなことでお困りではないでしょうか。 実は、このような状況に陥っている場合、すでにコウモリが棲みついている可能 ...

続きを見る

コウモリ対策でやってはいけないNG行為6選

コウモリ対策のつもりが、逆効果になったり、法律違反や健康被害につながるケースも少なくありません。

ここでは、やってはいけないNG行為を6つ紹介します。

コウモリ対策でやってはいけない行為6選

- 殺虫剤を使う

- ほうきや棒などで追い払う

- 虫取り網で捕まえる

- 素手で触る

- 白熱灯を設置する

- 反射板(光)を設置する

殺虫剤を使う

コウモリに向かって殺虫剤を吹きかけるのはやめましょう。

コウモリは鳥獣保護管理法という法律で守られているため、殺傷や弱らせる行為は違法になります。

殺虫剤の成分が室内や屋根裏に残ると、人やペットの健康にも悪影響を及ぼす危険があるため、コウモリ対策に殺虫剤を使うのは避け、別の方法を選びましょう。

ほうきや棒などで追い払う

コウモリをほうきや棒で叩いたり突いたりして追い払うのは危険です。

刺激を与えるとコウモリが暴れて飛び回り、転倒や怪我といった思わぬ事故につながることもあります。

虫取り網で捕まえる

コウモリを虫取り網で捕まえる行為は安全面・法律面から問題があります。

捕獲や傷つける行為は法律で禁じられており、違反すれば処罰の対象となる可能性も。

暴れたコウモリに噛まれることで感染症を引き起こす危険もあるため、避けるべき方法です。

素手で触る

コウモリを素手で触るのはとても危険です。

コウモリの体や糞尿には病原菌や寄生虫が含まれている可能性があり、直接触れることで感染症を発症する恐れがあるからです。

健康被害を防ぐためにも、素手での接触は絶対に避けましょう。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが媒介するウイルスとは?感染症の危険性と身を守るための対策

「コウモリから感染症がうつるのでは…」「ニュースで危険なウイルスを聞いて不安になった…」 このような心配を抱えている方は少なくありません。 コウモリは狂犬病やエボラ出血熱など、命に関わる感染症のウイル ...

続きを見る

白熱灯を設置する

屋外のベランダなどに白熱灯を使うと、虫が集まりやすくなり、その虫を狙ってコウモリが寄ってくる可能性があります。

照明を設置する場合は、虫が寄りにくいLEDライトを選ぶようにしてください。

反射板(光)を設置する

光を反射させてコウモリを追い払おうとする方法は、科学的な根拠がなく効果も期待できません。

設置しても一時的に驚かせる程度で、根本的な対策にはならないことが多いです。

コウモリが家に棲みつているサイン・危険信号とは?

コウモリは夜行性で人目につきにくいため、気づかないうちに家の中や周辺に棲みついてしまうことがあります。

放置すると糞尿による悪臭や建物の汚れ、感染症の危険性もあるため、棲みついているサインを把握しておきましょう。

コウモリが家に棲みついたサイン

- コウモリの糞らしきものがベランダや軒下などに落ちている

- 家の敷地内でコウモリの死骸を見つけた

- コウモリの赤ちゃんを見つけた

コウモリの糞らしきものがベランダや軒下などに落ちている

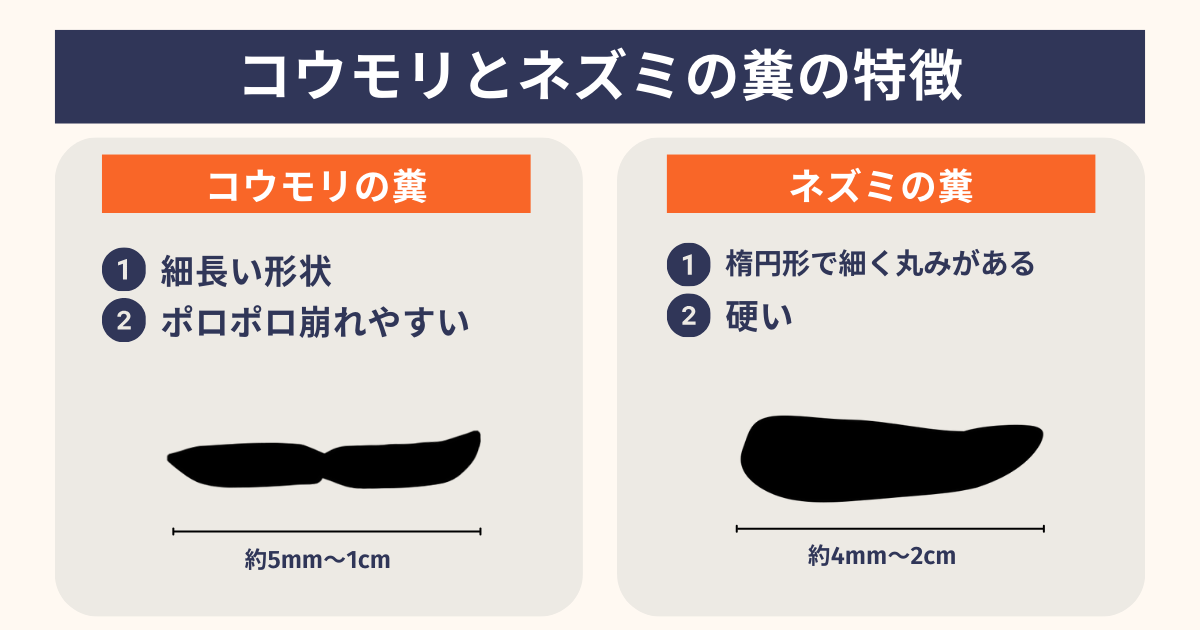

小さな黒い粒状の糞が落ちていたら、コウモリが棲みついている可能性があります。

見た目はネズミの糞と似ていますが、コウモリの糞は乾燥すると崩れやすく、粉状になるのが特徴です。

糞には病原菌や寄生虫が含まれている恐れがあるため、絶対に素手で触らないよう注意してください。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの糞尿をなくす対策とプロに頼むべき理由

「ベランダや屋根裏に黒っぽいフンが落ちている…」「悪臭が気になる…」 そのような状況になっていませんか?実はコウモリのフンかもしれません。 コウモリのフンを放置すると衛生環境が悪化し、病原菌による健康 ...

続きを見る

家の敷地内でコウモリの死骸を見つけた

敷地内でコウモリの死骸を見つけた場合は、すでに家の周辺に棲みついている可能性があります。

死骸には病原菌や寄生虫が付着している恐れがあるため、

見つけても素手では触らず、処分方法は自治体や管理会社の指示に従いましょう。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの死骸を見つけたらどうする?自分で処理する方法や依頼方法を紹介

家の庭先やマンションの共用部などでコウモリの死骸を見つけたとき、 「自分で処理してもいいのか」「自治体に連絡すべきなのか」と悩む方は多いのではないでしょうか。 コウモリは鳥獣保護管理法で守られている動 ...

続きを見る

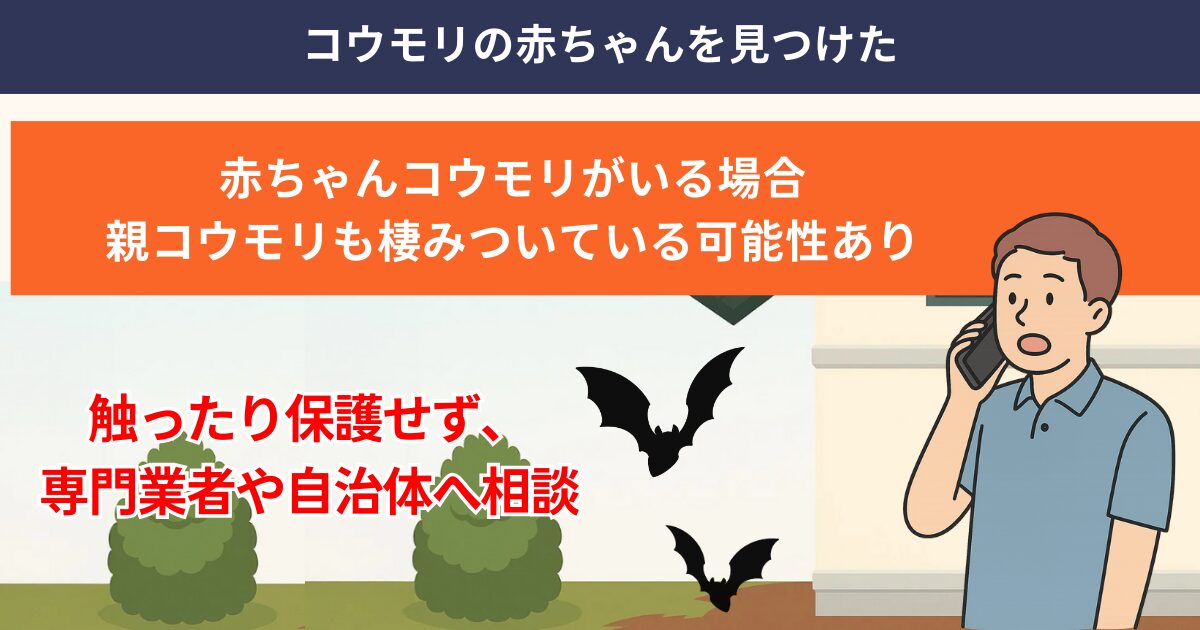

コウモリの赤ちゃんを見つけた

敷地内や建物の隙間でコウモリの赤ちゃんを見つけた場合は、親コウモリも一緒に棲みついている可能性が高いです。

赤ちゃんであってもむやみに触ったり保護しようとせず、専門業者や自治体に相談するようにしましょう。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの赤ちゃんを見つけたらどうする?一時保護の方法などを解説

家の周辺や自宅敷地内で、羽のついたネズミのような生き物を見つけたことはありませんか? もしかすると、それはコウモリの赤ちゃんかもしれません。 突然コウモリの赤ちゃんを見つけたとき、どうすれば良いのか分 ...

続きを見る

コウモリが棲みつきやすい場所とチェック方法

コウモリは暗く静かで、人の目が届きにくい場所を好んで棲みつきます。

屋根裏や軒下、ベランダなど思わぬ場所が被害の原因になることも。

以下では、場所ごとにコウモリが棲みついていないか確認する方法を紹介します。

コウモリが棲みつきやすい場所とチェック方法

- 屋根裏(天井裏)

- 軒下

- 通気口/換気口/排気口

- エアコン

- シャッター

- 雨戸

- ベランダ

- 床下

屋根裏(天井裏)

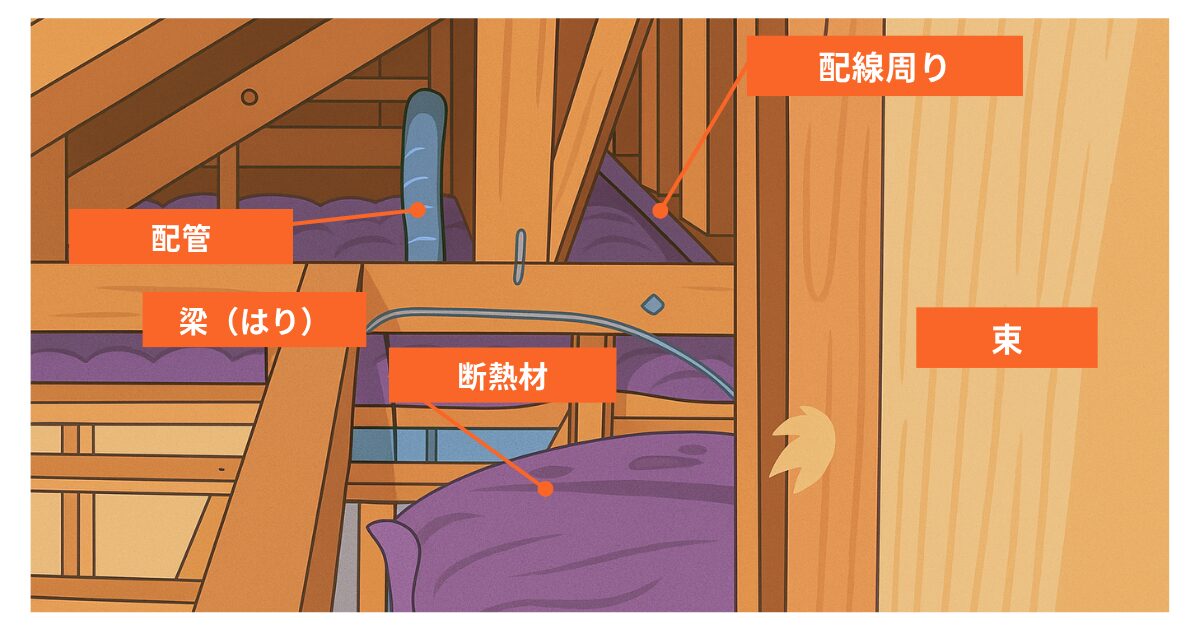

.jpg)

屋根裏は建物の最上部に位置し、断熱材や梁(はり)が複雑に入り組んだ、人の目が届きにくい空間のため、コウモリにとって棲みやすい環境が整っています。

屋根裏の構造

屋根裏には、配線や配管、梁、断熱材などが複雑に入り組んでおり、住宅の構造上欠かせない設備が集中しています。

光がほとんど入らず死角が多いため、コウモリが身を隠しやすい環境です。

屋根裏は部屋のように区切られていないため、群れで棲みつき、コロニー化するケースも多く見られます。

屋根裏にコウモリがいるかチェック

次のような異変が見られる場合は、屋根裏にコウモリが棲みついている可能性があります。

屋根裏にコウモリがいるかチェック

- 天井板や断熱材に黒いフンや汚れが付いている

- 屋根裏から鳴き声が聞こえる

- 羽音が響いてくる

- 春から秋にかけて異臭が漂ってくる

天井の点検口から懐中電灯で内部を照らし、フンや汚れがないか確認してみましょう。

天井の確認は高所作業となるため、無理はせず安全に行うことが大切です。

こちらもCHECK

-

-

屋根裏にコウモリがいるサインは?見つけ方と追い出し・再来防止策を徹底解説

「屋根裏からキーキーと鳴き声がする…」「天井にシミのような汚れが…」 そんな異変に心当たりがある方は、屋根裏にコウモリが棲みついている可能性があります。 屋根裏は人の気配がなく、暗くて暖かいため、コウ ...

続きを見る

軒下

軒下は、屋根が外壁から張り出してできる壁と屋根のあいだの空間で、日差しや雨を防ぐ役割がある一方、薄暗く人目につきにくいためコウモリが棲みつきやすい環境です。

軒下の構造

軒下は、軒天(軒裏)や軒先などから成り立っています。

湿気対策や換気のために小さな通気口が設けられている場合もあり、通気口や板の継ぎ目、わずかな隙間がコウモリの侵入経路となることも。

軒下にコウモリがいるかチェック

以下のような異変があれば、軒下にコウモリが棲みついているかもしれません。

軒下にコウモリがいるかチェック

- 軒下の周辺に糞や黒い汚れが付いている

- 軒下の周辺から強烈なニオイが漂ってくる

- 軒下の周辺から羽音や鳴き声が聞こえる

確認する際は、外から見上げるだけでなく、懐中電灯で軒下の奥を照らして隙間や通気口まわりに汚れがないかを観察すると分かりやすいです。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが軒下に棲みついてる?効果的な対策と追い出しを解説

「軒下の隙間に黒い影が見えた」「軒下周辺にフンや汚れがある」 このような状況を目撃したのなら、軒下にコウモリが棲みついている可能性があります。 軒下は高さがあり人目が届きにくく、雨風も避けられる静かな ...

続きを見る

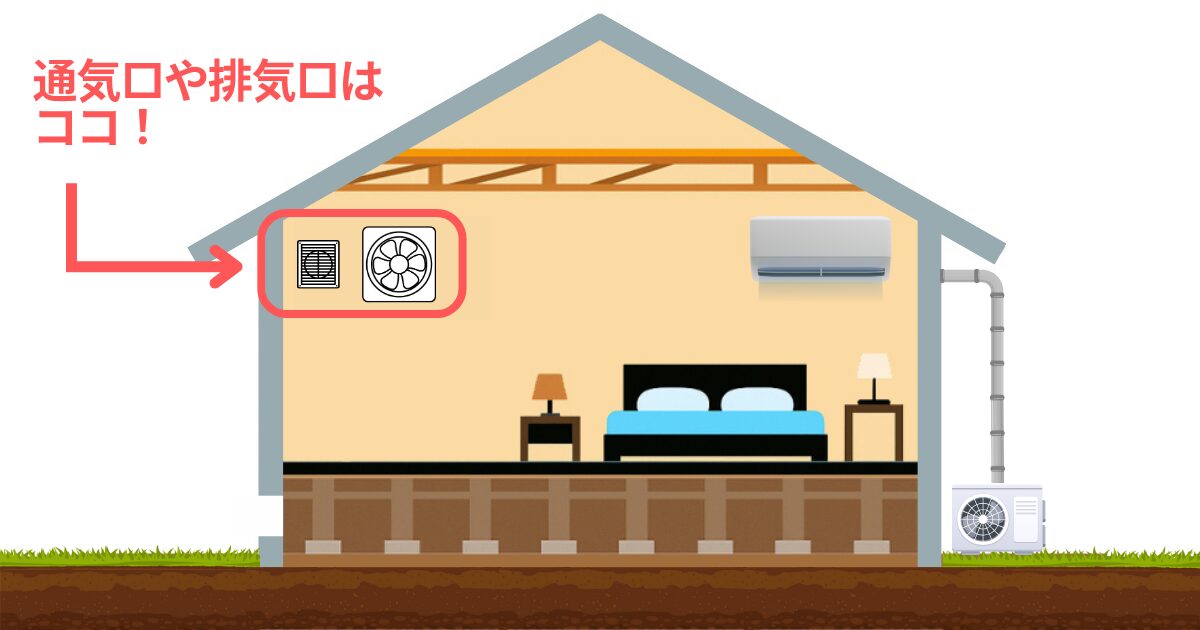

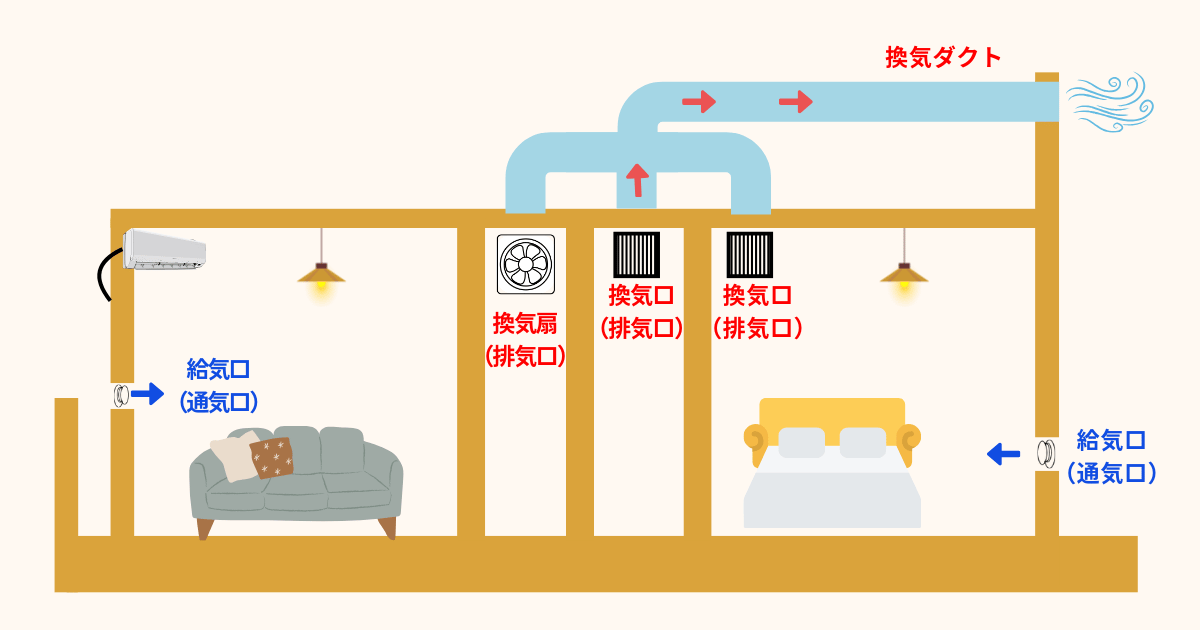

通気口/換気口/排気口

通気口や換気口、排気口は、室内の空気を入れ替えるために設けられている外気との開口部です。

外と直接つながっているため、コウモリの侵入経路になりやすい場所でもあります。

通気口/換気口/排気口の構造

通気口や換気口、排気口は、室内の空気を入れ替えるために設けられた開口部です。

換気扇のダクトやパイプを通じて外とつながっており、通常はカバーやネットで虫や小動物の侵入を防ぐように設計されています。

経年劣化や破損によってカバーやネットが外れてしまうと、コウモリが入り込む隙間が生まれ、棲みつかれる原因となることも。

通気口/換気口/排気口にコウモリがいるかチェック

通気口などに以下のような異変がないかを確認しましょう。

通気口/換気口/排気口にコウモリがいるかチェック

- 換気扇や通気口、排気口まわりに黒いフンや尿の跡がある

- 換気口や排気口から鳴き声が聞こえる

- 通気口や換気扇の奥から羽音がする

カバーや網に劣化や破損がないかを外側から観察したり、懐中電灯を使って通気口の奥を照らして汚れや異常を確認すると見つけやすいです。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが通気口に棲み着く理由とは?換気扇・排気口から安全に追い出す方法と再来予防の対策

「夜中に換気扇から奇妙な音がする…」「通気口や排気口のあたりで黒い影を見かける…」 もしかすると、コウモリが棲みついているかもしれません。 コウモリが家の中へ侵入しやすい場所のひとつが、通気口や換気扇 ...

続きを見る

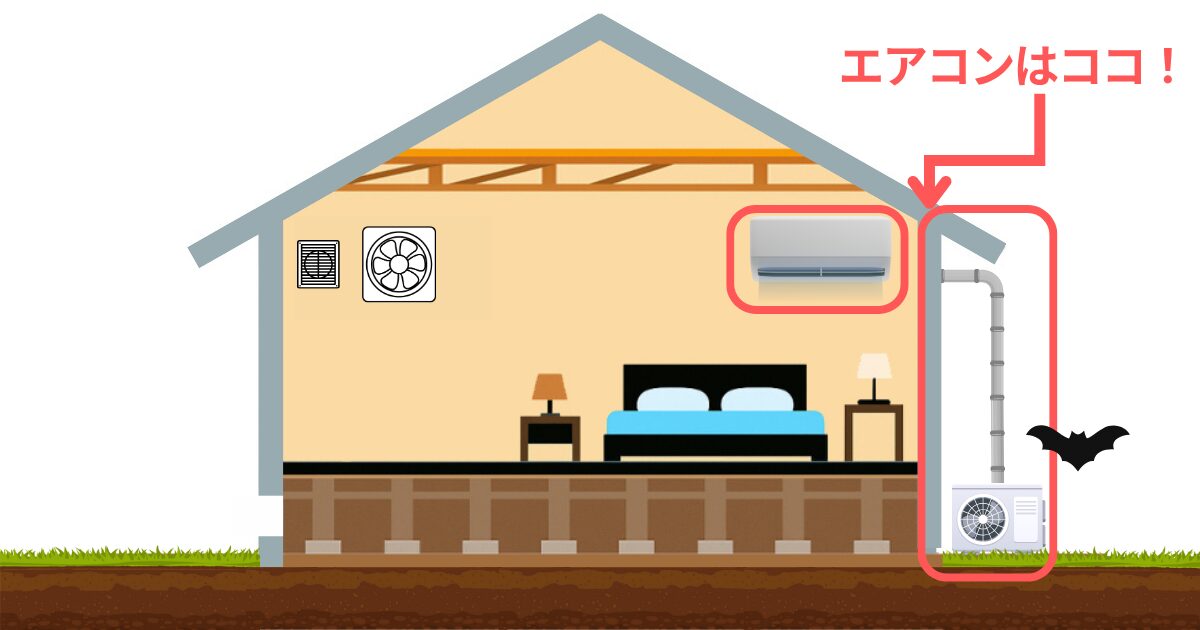

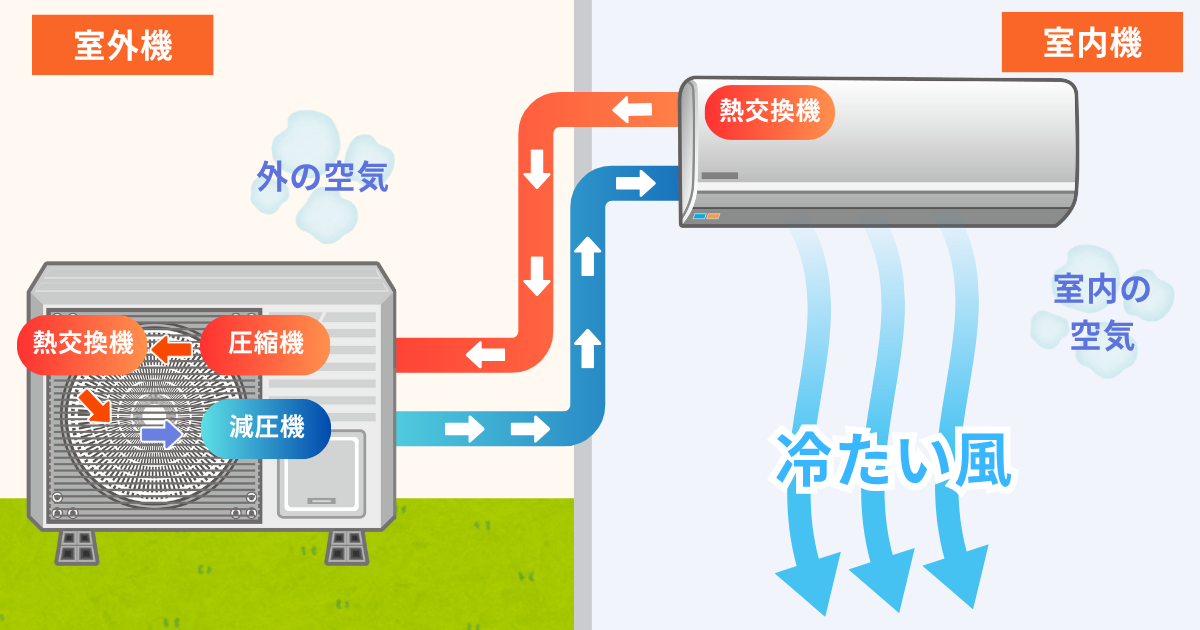

エアコン

エアコンは室内機と室外機がセットになった、屋内と屋外を配管でつなぎ空気の循環や熱交換を行う設備です。

冷媒管やドレンホースが壁を貫通しているため、隙間があるとコウモリが建物内へ侵入して棲みついてしまう場合があります。

エアコンの構造

エアコンは、室内機と室外機のあいだで冷媒ガスを循環させ、室内の熱を屋外に放出することで冷暖房を行う仕組みになっています。

室内の快適な温度を保つために不可欠な設備ですが、室外と室内をつなぐ配管まわりにわずかな隙間があると、コウモリの侵入経路となることも。

エアコンにコウモリがいるかチェック

以下の異変がある場合、エアコン周辺にコウモリが棲みついているかもしれません。

エアコンにコウモリがいるかチェック

- エアコンの周辺に糞が落ちている

- エアコンの周辺や室外機から強烈なニオイがする

- エアコン内部から羽音や鳴き声が聞こえる

高所や内部の点検は危険を伴うため、無理に作業せず専門業者へ相談するのが安心です。

こちらもCHECK

-

-

エアコンのコウモリ被害は危険!駆除方法、侵入経路の塞ぎ方、対策方法を解説

「エアコンの吹き出し口から異臭がする」「周囲に黒い糞が落ちている」 そのような異変に気づいたら、コウモリがエアコン内部に入り込んでいる可能性があります。 コウモリの糞尿は乾燥して粉じん化しやすく、エア ...

続きを見る

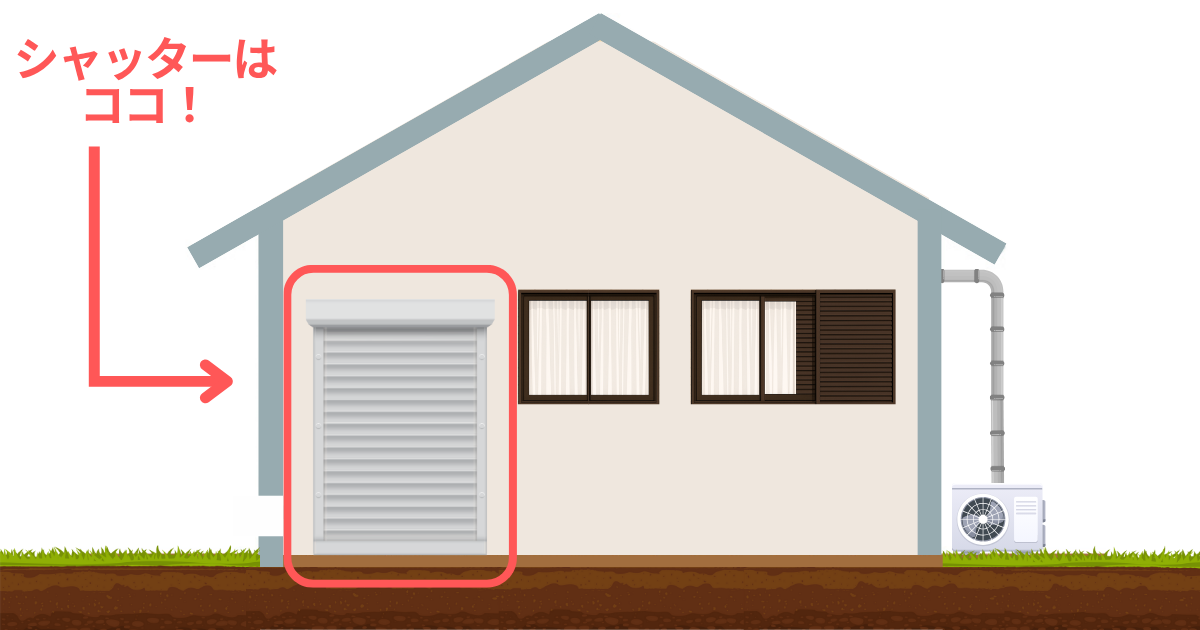

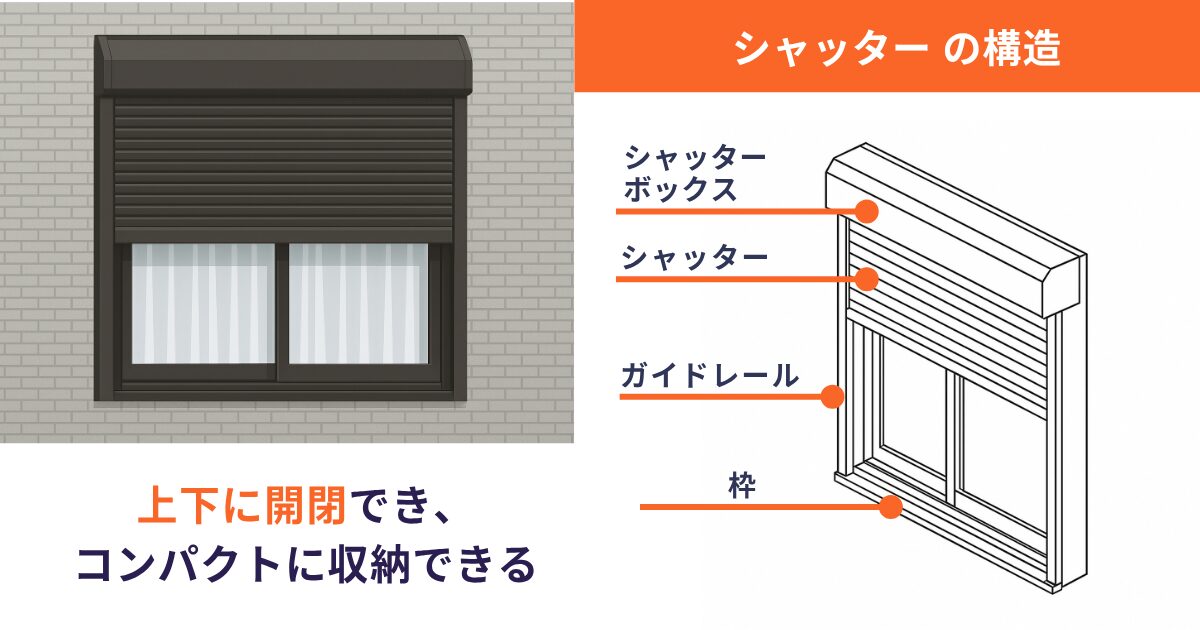

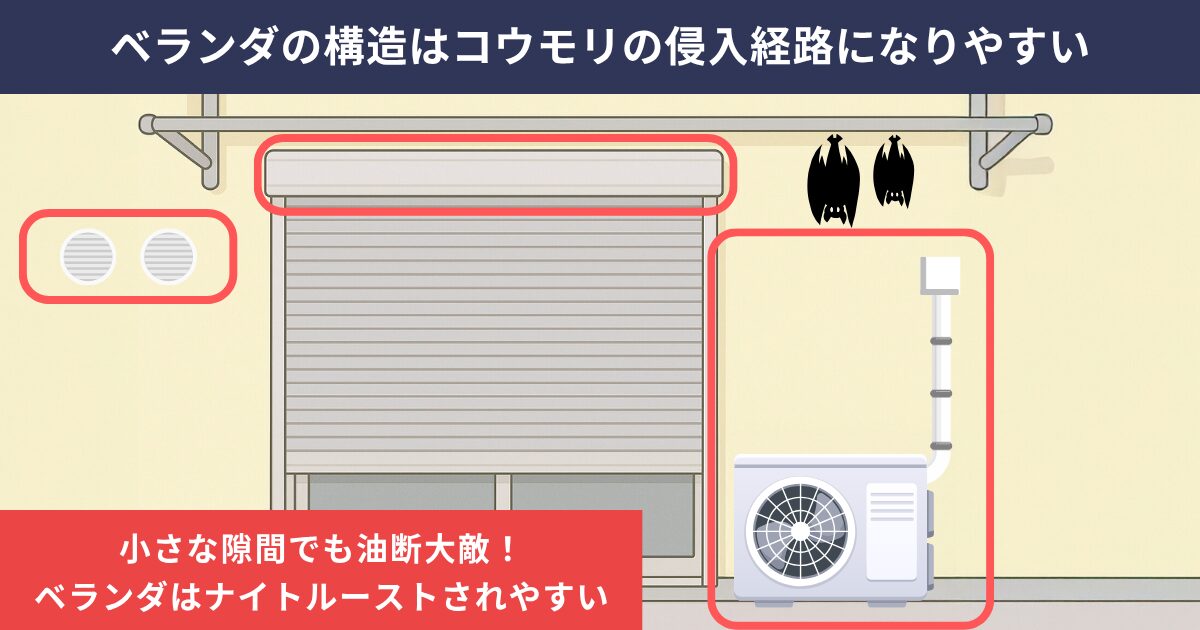

シャッター

シャッターは、窓や玄関を保護するために設置される防犯・防災設備です。

遮光や防音の役割も果たしますが、隙間が多く薄暗いため、コウモリが棲みつきやすい環境です。

シャッターの構造

シャッターは、シャッターボックス・ガイドレール・枠などで構成されており、使用しないときは本体がシャッターボックス内に巻き取られて収納されます。

巻き取り部やレールの隙間は約1cmほどあり、内部にコウモリが侵入して棲みついてしまうこともあります。

シャッターにコウモリがいるかチェック

以下のような状態の場合、シャッター内部にコウモリが棲みついている可能性があります。

シャッターにコウモリがいるかチェック

- シャッター付近に黒い糞が落ちている

- シャッター周辺から異臭がする

- 夜にシャッター付近から羽音や鳴き声が聞こえる

シャッターボックスやレール部分に汚れや隙間がないかを確認しましょう。

内部の構造は複雑で清掃も難しいため、異変を感じたら無理に分解せず、専門業者に相談するのが安心です。

こちらもCHECK

-

-

シャッターにできたコウモリの巣はどうする?正しい駆除と再発防止策を紹介

「夜中に窓やシャッターのあたりからパタパタという羽音が聞こえる…」「窓やシャッター周辺にフンのようなものが落ちている」 もし心当たりがあるなら、コウモリが棲みついているかもしれません。 放置すれば、糞 ...

続きを見る

雨戸

雨戸は、窓の外側に取り付けて雨風や日差し、外部からの視線を遮る設備ですが、

雨戸の戸袋部分は暗くて空洞になっているため、コウモリが棲みつきやすい場所の一つです。

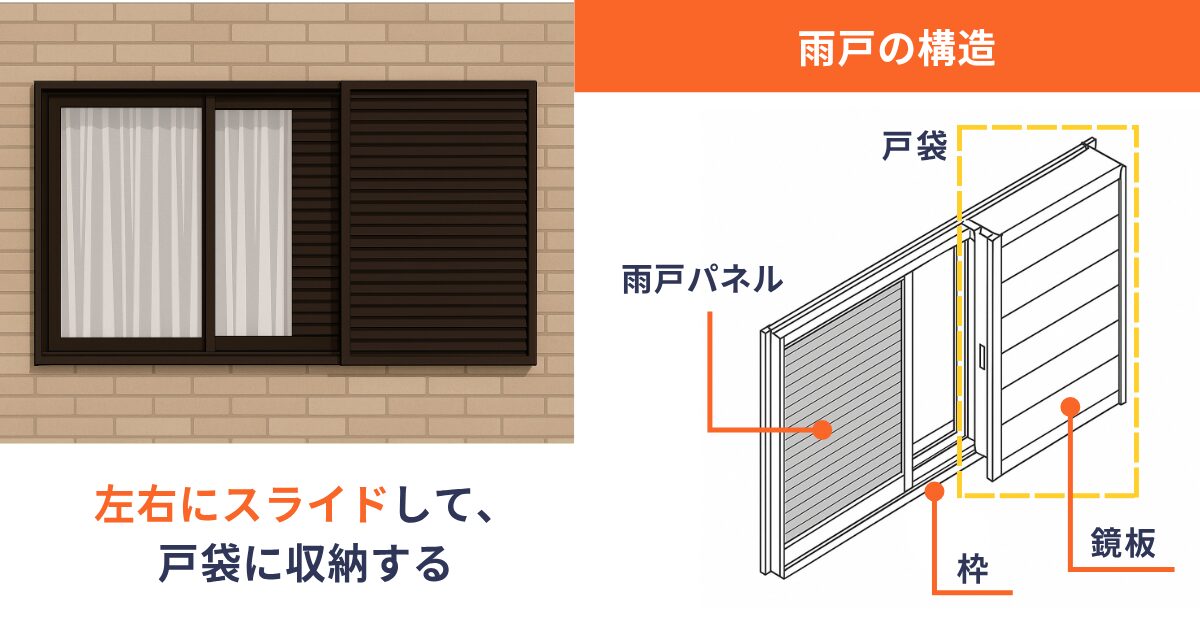

雨戸の構造

雨戸は、雨戸パネル・枠・戸袋などで構成されており、使用しないときはパネルを左右にスライドさせて戸袋へ収納する仕組みです。

戸袋の内部は外から確認しづらく空洞になっているため、暗くて静かな空間を好むコウモリにとって棲みつきやすい環境といえます。

雨戸にコウモリがいるかチェック

雨戸に以下の異変がある場合、コウモリが内部に棲みついているかもしれません。

雨戸にコウモリがいるかチェック

- 雨戸の戸袋に黒いフンや汚れが付いている

- 雨戸周辺にフンが落ちている

- 雨戸付近から羽音や鳴き声が聞こえる

戸袋の隙間やレール部分を懐中電灯で照らし、汚れやフンがないか確認しましょう。

内部は掃除がしにくく気づきにくい場所なので、異常があれば早めの対処が必要です。

こちらもCHECK

-

-

雨戸の中にコウモリの巣?気づきにくい戸袋の被害と自分でできる対策

「夜になると、雨戸のあたりから羽音が聞こえる」「雨戸の戸袋を開けたら黒いフンが落ちていた」 もしこんな状況なら、コウモリが雨戸に巣を作っている可能性があります。 放っておくと、悪臭や騒音だけでなく、病 ...

続きを見る

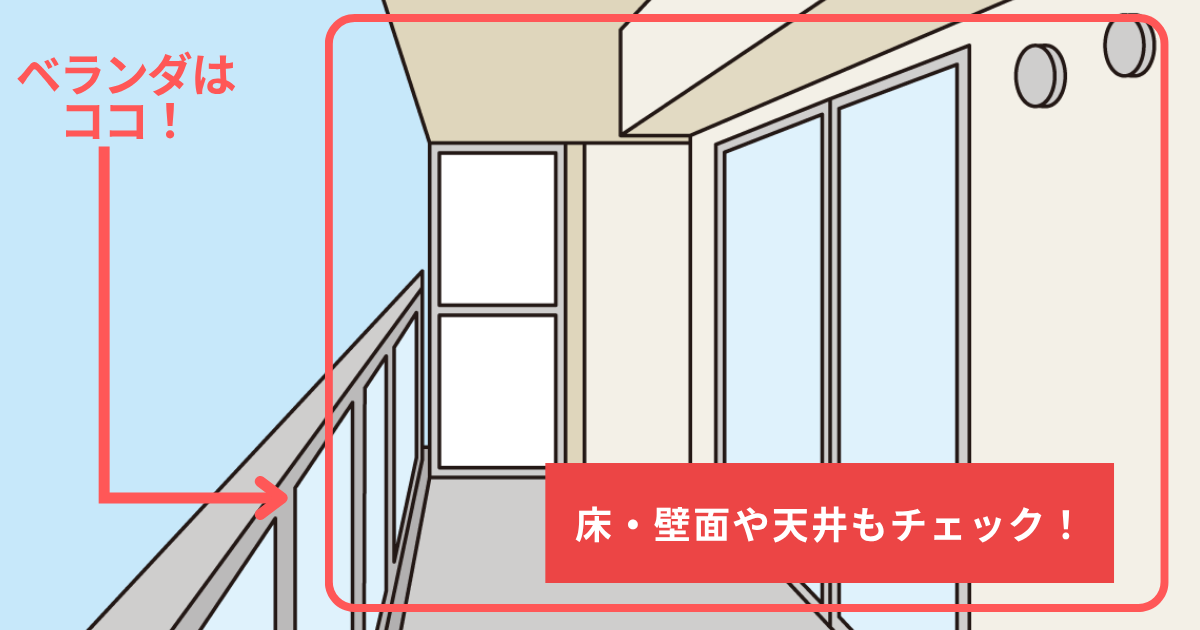

ベランダ

ベランダでのコウモリ被害は、戸建てだけでなくマンションやアパートの高層階でも報告されています。

室外機の周囲や通気口など、わずかな隙間から侵入されて棲みついてしまうこともあるため、こまめにチェックすべき場所です。

ベランダの構造

ベランダには室外機や物干し竿、配管、シャッターボックスなどが設置されており、コウモリが羽を休めるナイトルースト(一時的な休憩場所)として利用されやすい環境です。

一見すると棲みついていないように見えても、夜ごとに立ち寄って休むことでフンや汚れが蓄積し、被害につながることがあります。

さらに周囲に隙間があると、そのまま内部に入り込み棲みついてしまう恐れもあるため注意深く確認すべき場所です。

ベランダにコウモリがいるかチェック

ベランダはコウモリが飛来しやすい場所のため、広範囲を注意深く確認してください。

ベランダにコウモリがいるかチェック

- ベランダに糞が落ちている

- 室外機のまわりに汚れやニオイがある

- 物干し竿にぶら下がっている

- 壁や手すりに黒い汚れが付いている

室外機の裏や配管まわり、シャッターボックス付近などを懐中電灯で照らして点検すると異変に気づきやすいです。

こちらもCHECK

-

-

ベランダにコウモリが出た!侵入経路の封鎖と駆除対策を徹底解説

「ベランダに黒いフンが落ちている」「夜になるとベランダから音がする」 少しでもベランダ周辺に違和感があるなら、コウモリが棲みついているサインかもしれません。 ベランダは屋外に面しているためコウモリの侵 ...

続きを見る

床下

床下は建物の基礎部分にあたり、通気性や湿気対策のために設けられた空間です。

人目が届きにくく、暗くて静かな環境が整っているため、コウモリの棲みかや通り道になりやすいです。

床下換気口や配管まわりなど、わずかな隙間から侵入されるため注意が必要です。

床下の構造

床下は湿気やカビを防ぐために通気性が確保されており、同時に配管や配線を通す役割も担っています。

内部には点検口・通気口・人通口が設けられ、柱や基礎、配管が複雑に入り組んだ構造になっています。

人がやっと通れるほどの狭さで光も届きにくいため、コウモリにとって棲みつきやすい環境になりやすく、点検や清掃にも危険が伴う場所です。

床下にコウモリがいるかチェック

床下は確認が難しい場所ですが、以下のような異変があれば棲みつかれている可能性が高いです。

床下にコウモリがいるかチェック

- 床下や周辺に黒いフンや汚れがある

- 床下から「キーキー」と鳴き声が響いてくる

- 床下で「バサバサ」と羽音が響いてくる

確認時は、床下点検口から懐中電灯を使って内部を照らし、汚れや異臭がないかをチェックしてください。

こちらもCHECK

-

-

床下のコウモリ被害に注意!追い出し方法と侵入経路の塞ぎ方を徹底解説

「床下の通気口まわりに黒いフンが落ちている」「床下から鳴き声や羽音が聞こえる気がする」 そのような異変に心当たりがあるなら、床下にコウモリが棲みついている可能性があります。 コウモリは暗く静かな場所を ...

続きを見る

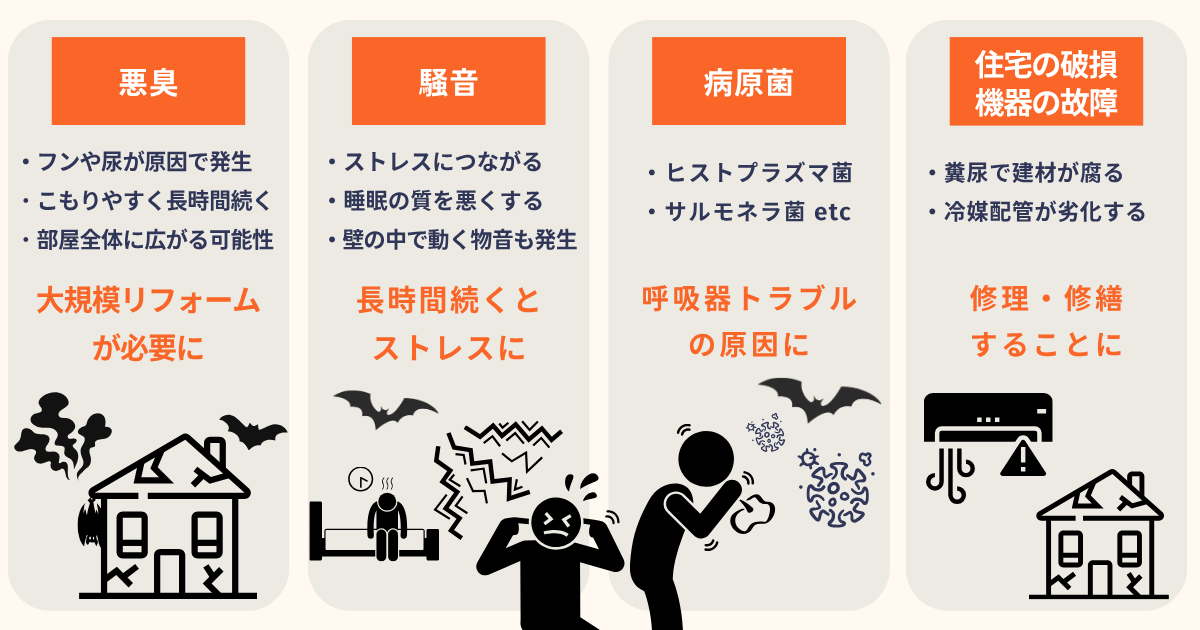

コウモリを放置すると危険な理由

コウモリを放置してしまうと、住環境にさまざまな悪影響を及ぼします。

糞尿による悪臭や夜間の騒音といった生活のストレスだけでなく、病原菌やアレルギー、住宅自体の劣化にもつながるため油断できません。

コウモリを放置すると危険な理由

- 糞尿による悪臭が広がる

- 夜間の騒音が起きる

- 病原菌やアレルギー被害が起きる

- 住宅の劣化が進む

糞尿による悪臭が広がる

コウモリは同じ場所に繰り返し糞や尿を落とすため、強烈なアンモニア臭が発生します。

溜まった悪臭は換気口やわずかな隙間を通じて室内に侵入し、家全体に広がってしまうことも。

生活空間に悪臭が漂い続けると、不快感だけでなく体調不良の原因にもなりかねません。

夜間の騒音が起きる

夜行性のコウモリは日没後に活発に活動するため、羽音や「キーキー」という鳴き声が屋根裏や壁の中から響きます。

繁殖期には個体数が増えることで鳴き声や物音が大きくなり、深夜に続く騒音が強いストレスや不眠の原因にもなりやすいです。

病原菌やアレルギー被害が起きる

コウモリの体や糞尿には細菌や寄生虫が付着しており、吸い込むと呼吸器系の不調を招き、皮膚に触れると発疹やかゆみを引き起こす恐れがあります。

狂犬病ウイルスやSARSのように、人に深刻な影響を及ぼす病原体の自然宿主であることも知られているため、コウモリを放置すべきではありません。

住宅の劣化が進む

コウモリの糞尿が木材に染み込むと腐食が進行して家の耐久性が低下し、断熱材も汚れや湿気によって性能が落ち、カビが発生しやすくなります。

エアコンや換気扇に汚れや詰まりが生じれば故障や寿命の短縮につながり、放置すれば修繕やリフォームに高額な費用がかかる可能性も。

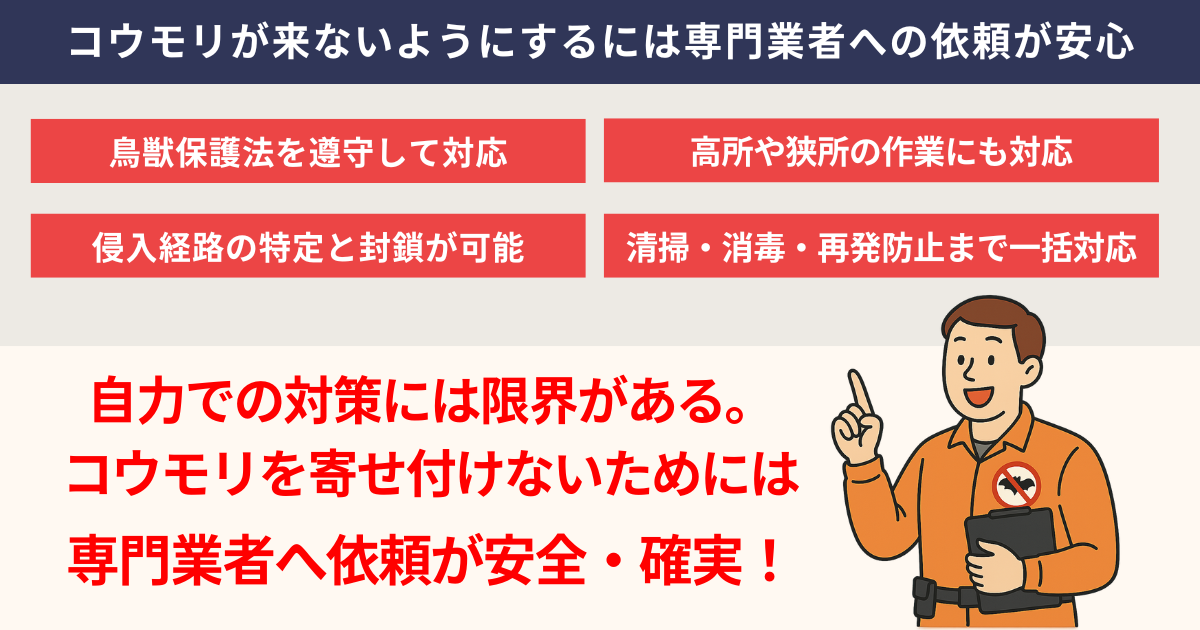

コウモリが来ないようにするには専門業者への依頼が安心

コウモリが来ないようにするには、今の状況を把握し、自力で対応できるかを見極めることが重要です。

コウモリがまだ棲みついておらず家の周辺を飛び交っている状態であれば自力での対処が可能ですが、棲みついていた場合は追い出し、侵入経路を完全に塞ぐことが必要になってきます。

屋根裏や軒下、通気口など、家の至る所に小さな隙間が存在するため、自力で全てを把握して塞ぐのは相当に難しいです。

糞尿の清掃や消毒が不十分だと、再びコウモリが寄ってきたり、健康被害の危険性もあります。

確実にコウモリが来ないようにするには、専門業者に依頼するのが最も安心です。

プロであれば、コウモリを追い出すだけでなく、清掃・消毒・侵入経路の封鎖まで一貫して行ってくれるため、再発防止の効果が高く、長期的に見てもコストを抑えられるケースが多くあります。

害獣お助け本舗では無料で相談や見積もりが可能です。

自宅や家族を守るためにも、少しでも不安を感じたらぜひご相談ください。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの正しい駆除方法をプロが徹底解説!放置の危険性や業者の費用相場を紹介

「天井からパタパタ音がする」 「ベランダに黒い糞が落ちていて心配」 こうした違和感は、コウモリが棲みついてるサインかもしれません。 放置すると糞尿による悪臭や健康被害、家の破損につながる恐れがあります ...

続きを見る