「コウモリ対策にハーブが効くって聞いたけど、本当に効果あるの?」

植物の香りで追い払えるなら、薬剤より安心で、見た目も悪くないという理由で検討している方もいるのではないでしょうか。

実際、ミントやハッカの香りがコウモリに効くという話はよくありますが、このような疑問もあるはずです。

- どんな植物がコウモリに効く?

- どこに置くのが効果的?

- 植物の育て方は?

この記事では、コウモリが嫌う植物と理由、効果的な置き場所や育て方をわかりやすく解説します。

植物だけで対策する際はどのタイミングでおこなうのがコウモリ駆除に有効なのかも紹介していきますので、ぜひ最後までお読みいただき、コウモリ対策に活用してください。

このような方におすすめ

- 化学物質を使わずにコウモリ対策をしたい方

- 薬剤や超音波を使いたくない方

- 植物で予防できるなら試してみたい方

- コウモリが嫌う植物や香りを知りたい方

- 効果的な置き場所や育て方を知りたい方

コウモリの生態と匂いが効果的な理由

コウモリは嗅覚が発達しており、強い香りを危険と判断してその場を離れることがあります。

中でもハッカやミントなどの清涼感のある香りは刺激が強く、コウモリを遠ざけるのに効果的な香りです。

コウモリは夜行性で、物音や光にはある程度慣れる一方、匂いには継続的に警戒を示す傾向があります。

強い香りのある植物をコウモリの嫌がる場所に設置することで、効果的にコウモリが追い出せるのです。

ココウモリとオオコウモリの違い

コウモリは大きく分けて、ココウモリ類とオオコウモリ類の2種類が存在します。

ココウモリは、超音波を使って空間を把握しながら飛ぶ種類で、体が小さく、昆虫を主なエサとしています。

一方のオオコウモリは、果物や花の蜜を食べる草食性で、視覚を頼りに飛ぶのが特徴です。

日本国内に生息しているのは、ほとんどがこのココウモリ類です。

ココウモリは嗅覚が発達しており、特定の強い匂いに敏感に反応するため、匂いを利用した忌避対策が効果を発揮しやすいのです。

家に棲みつくのはアブラコウモリ

住宅に棲みつく代表的なコウモリは、アブラコウモリ(別名:イエコウモリ)です。

名前の通り、人家の周囲や屋根裏、換気口などの隙間に入り込みやすく、都市部でもよく見られる種類です。

体長は4〜6cmほどと小さく、日中は静かな場所で休み、夜になると活動を始めます。

アブラコウモリもココウモリの一種で、嗅覚が発達しているため、ハッカやミントなどの香りに強い嫌悪感を示します。

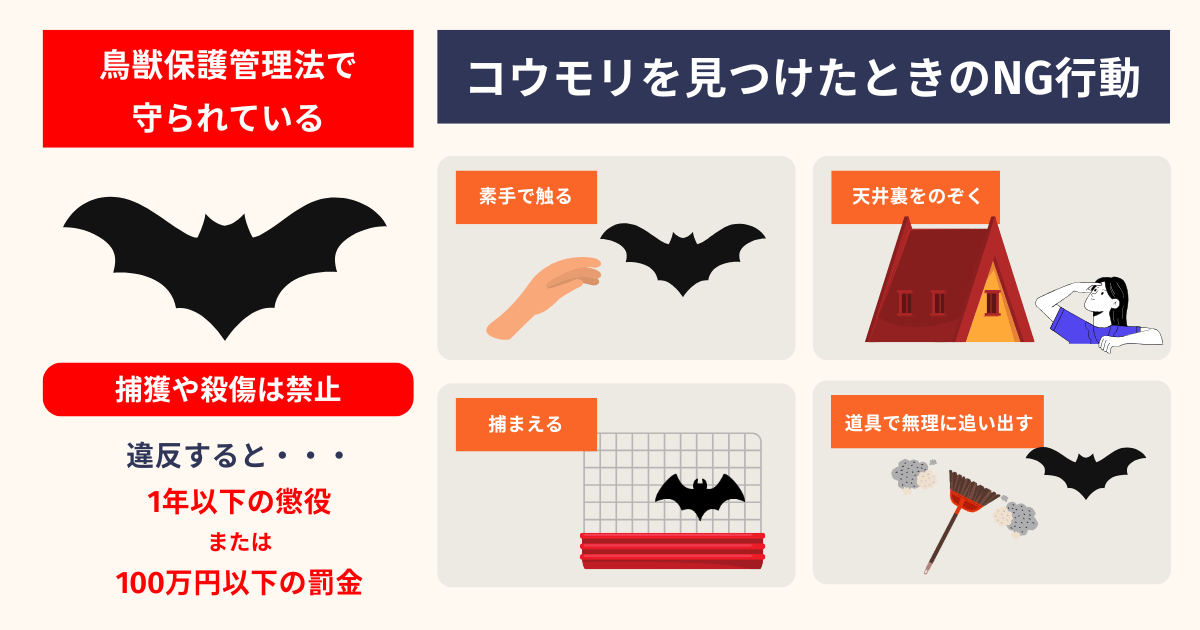

鳥獣保護管理法におけるコウモリの扱い

家の軒先やベランダにコウモリが棲みついても、個人の判断で捕まえたり追い出しはできません。

コウモリは鳥獣保護管理法により保護されており、許可のない捕獲・駆除行為は法令違反にあたるからです。

法律に反した場合、最大で1年の懲役、または100万円以下の罰金が科される可能性があり、知らなかったでは済まされません。

マンションなどの集合住宅では、ハーブなど香りの強い植物を設置すると、隣戸に香りが流れ込み、近隣トラブルにつながる恐れがあります。

ベランダなど共用部分に面した場所では、洗濯物やペットへの影響を懸念されることもあるため、使用前に家族や近隣住人への配慮が求められます。

設置場所や品種を選ぶ際は、香りの強さや風向きなども考慮し、必要に応じて管理会社や隣人に相談しておくと安心です。

こちらもCHECK

-

-

なぜコウモリは鳥獣保護管理法の対象?捕獲するのはNG?

「コウモリが家の中や周辺に棲みついて困っている」 「健康被害や建物への影響が心配」といった状況はありませんか? この記事では、鳥獣保護法の基本からコウモリ駆除の具体的な方法、最適な時期や ...

続きを見る

コウモリが嫌がる匂いとは

コウモリは嗅覚がとても鋭く、強いにおいに敏感に反応します。

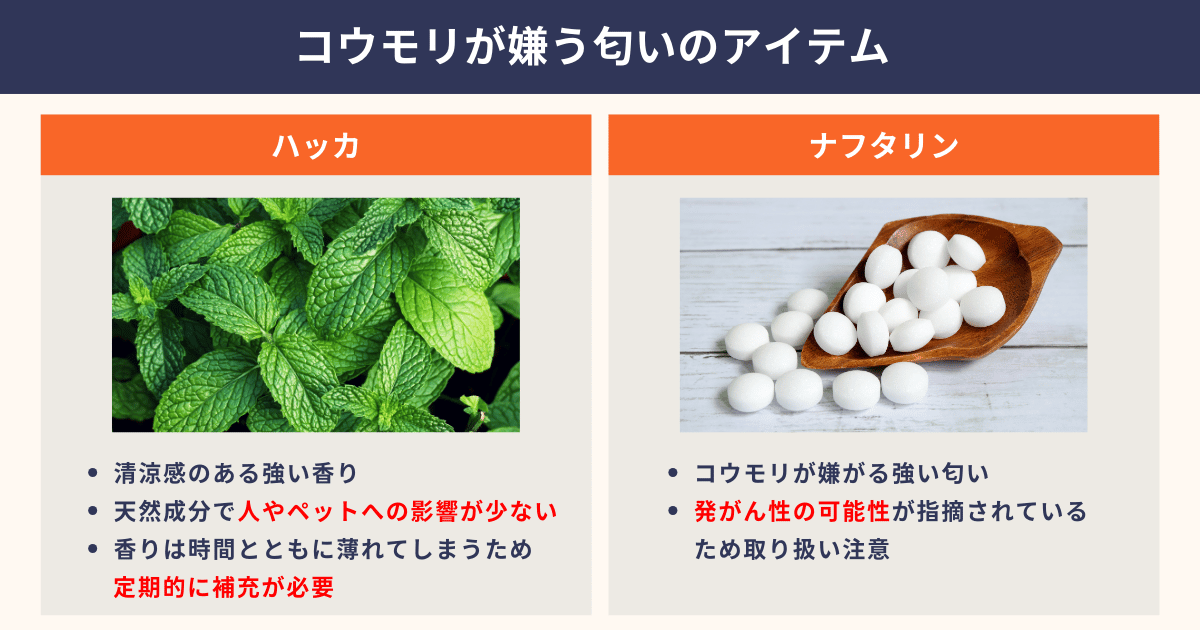

この性質を利用し、不快に感じる香りを使った対策方法があり、中でも効果が期待できるのがハッカやナフタリンです。

コウモリが嫌がる代表的な匂い

- ハッカ

- ナフタリン

ハッカって?

ハッカは、すっきりとした清涼感のある香りを持つ植物で、人には心地よくても、コウモリにとっては強すぎる刺激です。

ハッカのすっきりとした香りはコウモリの忌避対策にも使用され、市販の忌避剤や対策グッズに使われています。

屋根裏や通気口、ベランダの隙間など、コウモリの侵入口となりやすい場所に配置することで、一定の効果が期待できます。

ただし香りに敏感な方や、ペットを飼っている家庭では、使用場所や量に注意が必要です。

ナフタリンって?

ナフタリンは特有の強いニオイをもつ化学成分で、コウモリが嫌がる刺激となり、屋根裏や床下などへの侵入を防ぐ効果が期待できます。

使用する際は、粉末や固形タイプを布袋に入れて吊るすと、においが広がりやすく、効果が空間全体に届きやすくなります。

一方で、ナフタリンは人体に対して健康への影響が指摘されている成分です。

厚生労働省のデータでは、長時間の吸入や過剰な使用により健康への影響が指摘されており、頭痛・吐き気・めまいなどに加えて、発がんの可能性もあるとされています。

安全面に十分配慮して使用してください。

こちらもCHECK

-

-

コウモリにナフタリンは効くの?効果や使い方、忌避剤を紹介

「家の中にコウモリが棲みついていて困っている」 「駆除したいけど、なかなか出ていかず困っている」 といった状況はありませんか? ナフタリンを使えば早期にコウモリ駆除が期待できますが、知識なく取り扱うと ...

続きを見る

コウモリが嫌がる植物

コウモリは嗅覚が鋭く、ハーブなど強い香りを放つ植物を嫌う傾向があるため、自然な接近防止対策として活用されています。

以下では、虫除けとしても知られるハーブの中から、コウモリ対策に効果が期待できる5種類を紹介します。

コウモリが嫌がる植物

- ニホンハッカ

- サザンウッド

- スペアミント

- レモングラス

- ローズマリー

ニホンハッカ

蚊やコウモリを遠ざける効果に優れた日本原産の強力ハーブ。

メントール含有量が高く、古くから香料や虫除け対策にも活用されてきたハッカの帝王と呼ばれる品種です。

清涼感のある強い香りで、コウモリや虫が近づきにくくなるため、植物を用いたコウモリ対策をしたい方におすすめです。

ニホンハッカの主な効果と特徴

- メントール含有量が多く、虫・コウモリへの忌避効果が高い

- 日本原産の多年草で、寒さに強く丈夫に育つ

- 地植えは混ざりやすいので、鉢植え管理がおすすめ

- 半日陰えでも元気に育ち、手間がかからない

サザンウッド

蚊やコウモリを寄せつけないハーブとして人気のサザンウッド。

強い香りを放つことで、虫や小動物が寄りつきにくくなる効果があり、ガーデニング感覚で景観を損なわずにコウモリ対策ができます。

生育旺盛で育てやすく、日当たりと水はけのよい場所に植えれば、ハイポネックなどの液体肥料なしでも育ちやすいのが特徴です。

室外機のまわりやベランダ、庭先など、コウモリが近づきやすい場所に設置してみてください。

サザンウッドの主な効果と特徴

- 強い香りでコウモリの接近を防ぐ

- 蚊などの虫除け対策としても活用できる

- 観葉植物・ガーデニングとしても映える

- 液体肥料なしで育てやすく、手間がかからない

スペアミント

ミントは、最も親しまれているハーブ苗のひとつで、コウモリや蚊などの虫が嫌う爽やかな香りを放ちます。

スペアミントは、ペパーミントよりも穏やかな清涼感とほのかな甘さが特徴で、育てやすさに定評があります。

ガーデニングとしての人気が高く、育った葉はハーブティーや料理にも利用可能です。

ミント(スペアミント)の主な効果と特徴

- 爽やかな香りで虫やコウモリの接近を防ぐ

- 清涼感のある香りで、リラックス効果も期待できる

- ハーブティーや料理にも使えて実用的

- 丈夫で育てやすい

レモングラス

レモンに似た清涼感ある香りを放ち、コウモリの嗅覚を刺激して接近を防ぐ効果が期待できます。

アジアン料理に使われることで知られ、爽やかな見た目からガーデニングにも人気のハーブです。

日当たりと排水性の良い環境であれば、比較的育てやすく、ベランダや玄関まわり、庭先などにも手軽に設置できます。

レモングラスの主な効果と特徴

- レモンに似た香りでコウモリや蚊を遠ざける

- ハーブティーや料理にも使える万能ハーブ

- 草丈が高く、目隠しや景観対策にもなる

- 観賞用・アロマ用としても楽しめる

- 高温多湿に強く、初心者でも育てやすい

ローズマリー

すっきりとしたウッディ系の香りが特徴のローズマリーは、虫やコウモリが嫌う香りを放つハーブのひとつです。

古くから料理やアロマ、ポプリなどで幅広く使われており、ナチュラルな虫除け・動物除けとして注目されています。

一年を通して葉が茂る常緑植物なので、緑の景観を楽しみながらコウモリ対策できます。

ローズマリーの主な効果と特徴

- コウモリや蚊が嫌うウッディ系の香り

- 常緑性で景観維持にも役立つ

- 乾燥に強く、手間をかけずに育てられる

- 香りはリラックス効果もありアロマにもおすすめ

どのような場所に置くのが有効?

植物の香りでコウモリを遠ざけるには、設置する場所を工夫することが大切です。

向いている場所

ベランダや軒下、玄関まわりなどの屋外に設置するのが効果的で、香りを広げることで、コウモリが近寄りにくい環境を作れます。

向いていない場所

屋根裏や換気口の内部など、コウモリが出入りする場所の多くは、日が当たりにくく、スペースも限られているため、植物の設置には不向きです。

風通しのない閉鎖空間では香りが広がりにくく、植物だけの忌避効果は期待できません。

こちらもCHECK

-

-

家庭でできるコウモリ駆除対策!おすすめグッズと場所別にできること

夜になると屋根裏やベランダからコウモリの羽音が聞こえたり、糞尿による悪臭に悩まされたりしていませんか。 「家庭でできるコウモリ対策があれば知りたい」「なるべくお金をかけずに対処したい」 そのように思っ ...

続きを見る

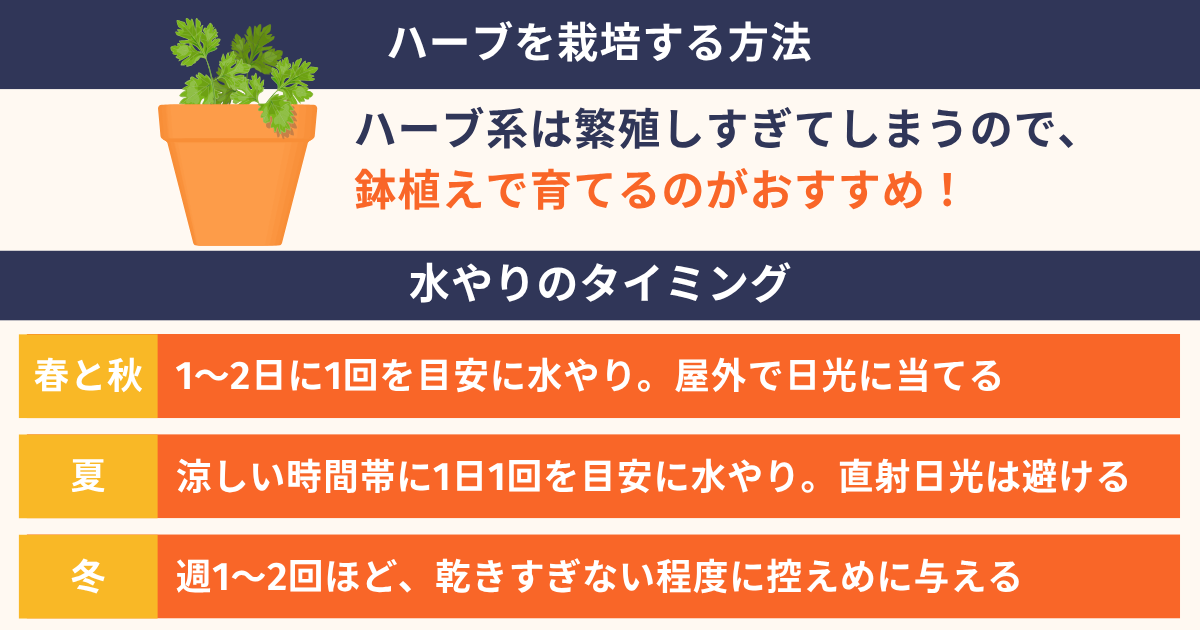

ハーブを栽培する方法

植物の香りを活かしてコウモリ対策を行うには、ハーブを自宅で育てるのが有効です。

忌避剤のように使い切りではなく、ハーブは栽培することで繰り返し香りを放ち、長期的な対策として利用できます。

ハーブを植える場所の選び方

ハーブは地植えと鉢植えの両方で育てられますが、スペースや管理のしやすさを考慮すると、鉢植えのほうが扱いやすいです。

移動が簡単で、日当たりや風通しの調整もしやすい点がメリットです。

一方、地植えは避けるべきで、ハッカ類など生命力の強い植物は、地中に根を広げて繁殖しすぎてしまい、庭や周囲の植物に影響を及ぼすことがあります。

設置場所はベランダや庭先など、日光がよく当たり、風通しの良い場所が適しています。

集合住宅の場合は香りが周囲に広がりやすいため、隣戸との距離や風向きにも十分注意しましょう。

ハーブの育て方の基本

ハーブは日光を好むため、1日5時間以上の日光が当たる場所で育てると、植物が健康に育ちます。

水やりは、土の表面が乾いたタイミングで行うのが基本です。

常に湿った状態が続くと根腐れの原因になるため、与えすぎには注意してください。

季節毎のハーブの育て方

春と秋:ハーブの成長が活発になる季節です。1〜2日に1回を目安に、土の乾き具合を見ながら水やりを行います。この時期は屋外で日光に当てて育てるのがおすすめです。

夏:朝か夕方の涼しい時間帯に1日1回を目安に。日差しが強すぎると葉焼けを起こすことがあるため、直射日光は避け、風通しの良い半日陰で管理します。

冬:成長が緩やかになる時期で、水の吸収量も少なくなります。週1〜2回ほど、乾きすぎない程度に控えめに与えるようにしてください。

伸びすぎた葉や茎をこまめに剪定することで、日当たりや風通しが良くなり、病害虫の予防にもつながります。

剪定を行うことで香りの強さも持続しやすくなるため、2〜3週間に1回程度のペースでの手入れを心がけましょう。

ハーブを栽培する際の注意点

ハーブを活用したコウモリ対策は有効ですが、安全性や周囲への配慮も欠かせません。

ペットへの影響、植物の強い繁殖力、香りによる近隣トラブルなど、事前に確認しておくべき点があります。

対策を進める際は、設置場所や使い方に注意し、誤った使用による危険性を理解しておきましょう。

ハーブを栽培する際の注意点

- 猫などペットを飼っている

- ハーブの繁殖力

- 近隣トラブルに注意

猫などペットを飼っている

ミントやハッカは猫にとって有害な成分を含む場合があり、体調不良を引き起こすおそれがあります。

ペットが誤って口にしないよう、手の届かない場所に設置するか、使用自体を控えることが望ましいです。

ハーブの繁殖力

ミント系のハーブは地下茎を伸ばして広がる性質があり、地植えにすると管理が難しくなることがあります。

広がりを制御しやすい鉢植えでの栽培を推奨します。

近隣トラブルに注意

ハーブは香りが強いため、集合住宅や隣家との距離が近い場所では、設置場所に配慮が必要です。

洗濯物やペットに香りが移る可能性もあるため、風下は避けて設置しましょう。

使用前に家族や周囲へ相談しておくと安心です。

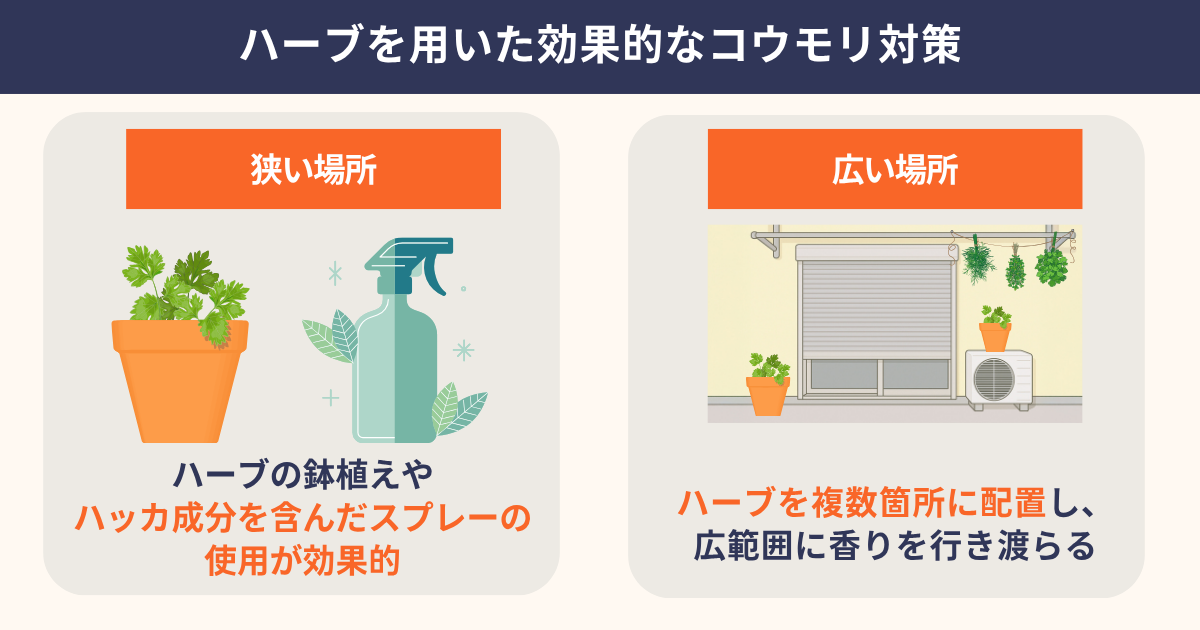

ハーブを用いた効果的なコウモリ対策

ハーブの香りを活用した対策は、香りが広がる範囲や設置環境に応じて方法を使い分けることで、より高い効果が期待できます。

狭い場所

換気口や窓の隙間、軒下の角など、コウモリが出入りする狭い空間には、

ハーブの鉢植えやハッカ成分を含んだスプレーの使用が効果的です。

なかでもおすすめなのがニホンハッカで、メントール含有量が高く、強い清涼感のある香りを放つため、コウモリが嫌がる傾向があります。

小さな鉢でも十分香りが広がりやすく、狭い場所でも扱いやすいハーブです。

広い場所

ベランダや庭、建物の外壁周辺など広いスペースでは、

ミントやローズマリーなど香りの強いハーブを複数箇所に配置することで、広範囲に香りを行き渡らせられます。

風通しの良い場所に鉢植えを並べ、香りを風に乗せて広げることで、コウモリが近寄りにくい環境を作りましょう。

設置後は、時間の経過とともに香りが弱まっていないかを定期的に確認し、必要に応じて剪定を行うと、香りが再び強くなります。

ハッカ成分などを含む忌避スプレーをあわせて使用すれば、植物の香りだけでは届きにくい場所にも香りを補うことが可能です。

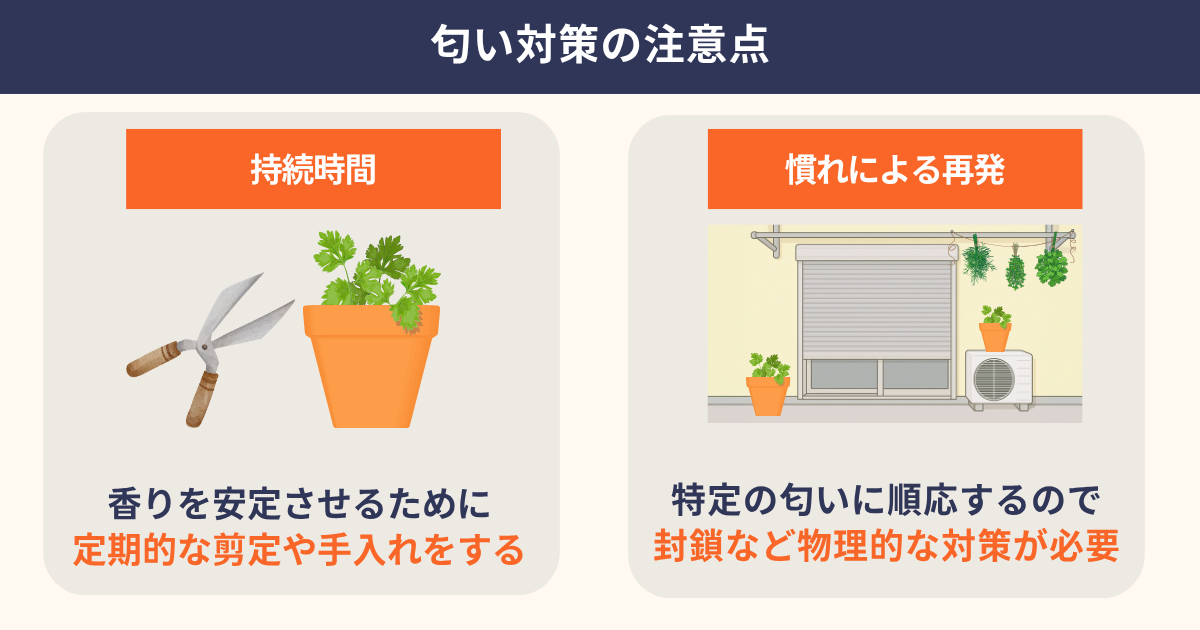

匂い対策の注意点

植物や香り成分を用いたコウモリ対策は、自然由来で比較的安全性が高く、手軽に取り入れやすい方法です。

一方で、ペットがいる家庭では、体調を崩すおそれもあるため、設置場所には十分配慮してください。

匂い対策の注意点

- 持続時間

- 慣れによる再発

持続時間

植物による匂い対策は、天候や季節によって香りの強さが変動しやすく、安定した効果を得るには定期的な剪定や手入れが欠かせません。

香りが届きにくい場所は、ハッカ成分を含む忌避スプレーなどを併用し、匂いを補うようにしましょう。

慣れによる再発

コウモリは同じ環境に長くとどまることで、特定の匂いに順応することがあります。

一時的にコウモリの追い出しに成功したとしても、時間の経過とともに慣れて再び侵入されることも。

匂い対策だけに頼るのではなく、侵入口を塞ぐなどの物理的な対策と併用するのが望ましいです。

コウモリが棲みつきやすい環境

植物や香りによる対策を始める前に、周囲の環境にコウモリが好む要素がないかを確認しておくことが大切です。

住まいの構造や立地条件によっては、匂い対策だけでは不十分な場合もあるからです。

コウモリが寄りつきやすくなる主な条件には、以下のような特徴があります。

コウモリが好む環境

- 暗くて暖かい

- エサになる虫がいる

- 侵入経路、隙間がある

- 河川や農地、池などの自然環境が豊富

暗くて暖かい

コウモリは、光が入りにくく、暖かくて静かな場所を好むため、屋根裏や軒下など、風通しが悪く熱がこもりやすい場所は、棲みかとして選ばれやすい傾向があります。

人の気配が少なく、雨風がしのげる場所は、繁殖や休息に適していると判断されやすく、知らないうちに何匹もの群れが居ついてしまうことも。

一度棲みつかれると、同じ場所を何年も使い続けることもあるため、早期に気づくことが難しい場合があります。

エサになる虫がいる

コウモリは昆虫を主食とするため、夜間に虫が集まりやすい玄関やベランダの照明付近には寄りつきやすくなります。

夏場は灯りに誘われて小さな虫が多く飛来するため、それを狙ってコウモリが姿を見せることも珍しくありません。

侵入経路、隙間がある

アブラコウモリのような種類はとても小さく、わずか1cmほどの隙間からでも侵入できます。

換気口やエアコンの配管まわりなど、人の目では見落としがちな場所が侵入経路になっていることも少なくありません。

一度中に入られると、屋根裏や壁の内部など、外から確認しづらい場所に棲みついてしまうことがあります。

河川や農地、池などの自然環境が豊富

周囲に池や川、畑、林がある地域では、水辺や植物に集まる昆虫の数が多くなりやすく、コウモリにとっても格好の採餌場所になります。

夜間に飛び回るコウモリの活動が活発になりやすく、住宅のベランダや軒下まで飛来してくることもあり、油断できません。

照明や隙間の多い構造がある住宅ではコウモリに棲みつかれる可能性が高いです。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの対策を場所ごとに徹底解説!巣の見た目や家で被害が出やすい箇所のチェック方法

「コウモリが家に住みついたかもしれない」 そのような不安を感じていませんか? 屋根裏や軒下から羽音がしたり、糞のようなものを見つけた場合、 コウモリが巣を作っているサインかもしれません。 コウモリは病 ...

続きを見る

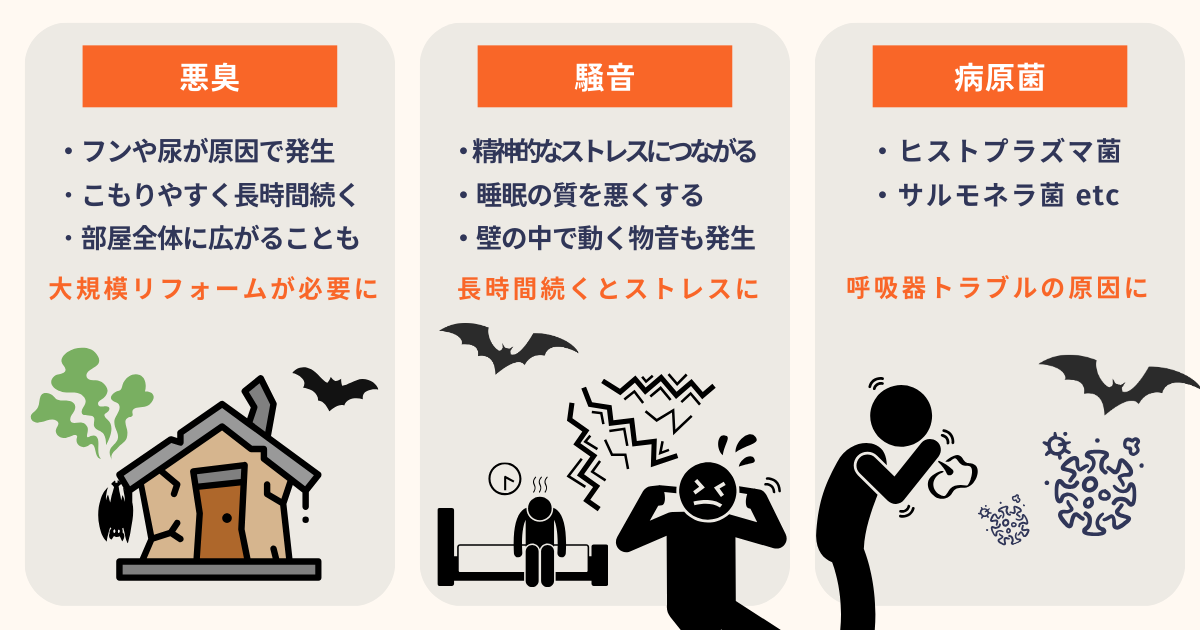

コウモリが棲みつくと起こる被害

住宅にコウモリが棲みつくと、生活環境にさまざまな影響を及ぼします。

特に糞尿によるにおいや騒音は日常の快適さを損ない、放置すると被害が拡大する危険性があります。

コウモリが棲みつくと起こる被害

- 悪臭

- 騒音

- 病原菌

悪臭

コウモリの糞や尿には独特の強いにおいがあり、換気の悪い屋根裏や壁の内部にたまると、室内にまで悪臭が広がることがあります。

建材ににおいが染み込むと、清掃や消臭に手間がかかるケースもあり、修繕費が高くついてしまうことも。

騒音

コウモリが家の中に入り込むと、夜間に「キーキー」という鳴き声や羽ばたき音が聞こえることがあります。

屋根裏や換気口付近は音が響きやすく、睡眠の妨げや精神的なストレスにつながる場合があるため、早急な対応が必要です。

病原菌

乾燥した糞が粉じんとなって空中に舞い上がると、ヒストプラズマなどの病原菌をおこす危険性があります。

ずっと放置していると、室内の空気を汚染して健康被害を引き起こしやすいです。

| コウモリのフンに含まれる病原菌・寄生虫 | |||

| 病原菌 | 感染症名 | 主な症状 | 参照元 |

| ヒストプラズマ菌 | ヒストプラズマ症 | 発熱、咳、倦怠感、呼吸器困難など | 岩手感染症情報センター |

| サルモネラ菌 | サルモネラ感染症 | 腹痛、下痢、発熱 | JUMA-Vet |

| レプトスピラ菌 | レプトスピラ症 | 発熱、頭痛、筋肉痛など、重篤化すると腎不全や肝障害を伴う黄疸が発生する | J-Stage |

| 狂犬病ウイルス | 狂犬病 | 発熱、神経症状、倦怠感など、発症するとほぼ100%死亡する | 国立感染症研究所 |

| ニパウイルス | ニパウイルス感染症 | 発熱、頭痛、嘔吐、急性脳炎症状など 致死率が高い |

理化学研究所 |

| リッサウイルス | リッサウイルス感染症 | 狂犬病に似た神経症状など、進行すると中枢神経障害が起きる | 岩手県感染症情報センター |

| SARS関連コロナウイルス | SARS | 発熱、筋肉痛など、重篤化すると急性呼吸窮迫症候群を起こす | 理化学研究所 |

こちらもCHECK

-

-

コウモリの被害を画像、グラフ付きで解説!対策方法やNG行為とは?

コウモリが家に棲みつくと、糞尿による悪臭や汚染、感染症などさまざまな被害をもたらすことがあります。 早めに対策を取らなければ、被害はどんどんと拡大していくかもしれません。 本記事では、家に棲みつきやす ...

続きを見る

コウモリを見つけたときのNG行為

コウモリを自宅で発見した際、あわてて対処しようとすると、思わぬ危険やトラブルを招く可能性があります。

法律違反となるケースもあるため、自己判断は避け、落ち着いて状況を確認しましょう。

コウモリを見つけたときのNG行為

- 素手で触る

- 天井裏などをのぞき込む

- 捕まえる

- 道具で追い出す

素手で触る

コウモリの体や排泄物には、病原性のウイルスや菌が付着しているおそれがあります。

直接手で触れると、健康に害がある可能性もあるため、やむを得ず触れる場合は必ず手袋を着用してください。

天井裏などをのぞき込む

屋根裏やダクト、壁の内部など、コウモリが潜みやすい場所は視界が悪く、突然飛び出してくることがあります。

顔を近づけて覗き込むと、驚いた拍子に転倒やケガをすることがあるため、無理に覗き込まず、高所作業の場合は業者に任せるほうが安心です。

捕まえる

コウモリは鳥獣保護管理法によって守られており、一般の人が無許可で捕まえたり処分したりすることは違法行為にあたります。

違反すると罰則が科される場合があるため、捕獲や処分は絶対に行わないでください。

道具で追い出す

ホウキや棒などで追い立てると、コウモリが室内で飛び回ったり、思わぬ場所に入り込んだりして、かえって状況が悪化することがあります。

被害の拡大を防ぐためにも、物理的な刺激を与えるような行動は控えてください。

こちらもCHECK

-

-

コウモリが持つ寄生虫や感染症とは?危険な病気から身を守るための方法

「コウモリによる感染症や病気が心配…」「最近身体がかゆくて、寄生虫のせい?」 このような不安を抱えている方は少なくありません。 コウモリによる感染症は人にうつる可能性があり、発症すれば健康を脅かすなど ...

続きを見る

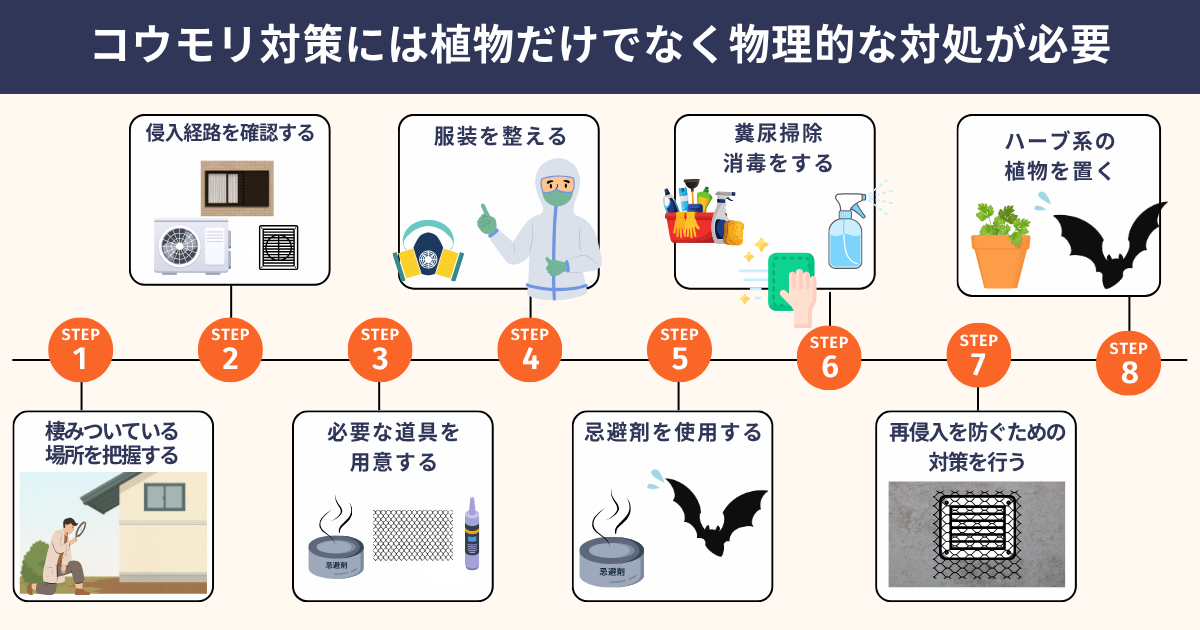

コウモリ対策には植物だけでなく物理的な対処が必要

ハーブや植物による香り対策は、コウモリを一時的に遠ざける効果はあっても、根本的な解決にはなりません。

再び棲みつかれることを防ぐためには、発生源の特定や物理的な封鎖を含めた段階的な駆除が必要です。

以下に、自力で行うコウモリ対策の基本的な流れを紹介します。

コウモリ駆除の手順

- 棲みついている場所を確認する

- 侵入経路を確認する

- 必要な道具を用意する

- 服装を整える

- 忌避剤を使用する

- 糞尿掃除、消毒をする

- 再侵入を防ぐための対策を行う

- ハーブ系の植物を置く

①棲みついている場所を確認する

ハーブ系の植物などでコウモリ対策を行う前に、どの場所にコウモリが潜んでいるかをまずは把握してください。

屋根裏や軒下などの狭くて暗い空間を好んで棲みつくため、植物の設置場所を選ぶうえでも、潜伏場所の把握は欠かせません。

以下のような兆候が見られる場所は、コウモリが潜んでいる可能性があります。

コウモリがいるサイン

- 壁際や地面に小さな黒い糞が落ちている

- 「キーキー」「カサカサ」といった音が聞こえる

- 夕暮れ時に同じ場所から飛び出す姿を見かける

- 軒先や通気口の周辺に異臭がする

②侵入経路を確認する

コウモリはわずか1〜2cmほどの隙間でも通り抜けるため、建物の構造上できやすい継ぎ目や開口部は注意が必要です。

植物を設置する際も、侵入経路の周辺に香りが届くよう配置すると高い効果が期待できます。

侵入経路になりやすい場所

- 換気口や通気ダクトの周辺

- 屋根と外壁が接する境目

- 配管が室内に引き込まれている部分

③必要な道具を用意する

植物を使ってコウモリを遠ざけるには、香りを十分に広げる設置場所の確保と、安全に作業を行うための道具の準備が欠かせません。

ネットやホームセンターで購入できるため、まとめて購入しておきましょう。

こちらもCHECK

-

-

コウモリ駆除に必要な道具には何がある?トータル費用も紹介!

コウモリが自宅に棲みつくと、糞や尿による悪臭や衛生面での問題が発生しやすくなります。 コウモリの身体からダニやウイルスを媒介する可能性もあり、放置すると健康を損ねたり病気を発症したりしてしまうかもしれ ...

続きを見る

④服装を整える

コウモリ対策を行う際は、糞やホコリが残っていることが多く、衛生面で危険があります。

作業中に汚れや病原菌へ直接触れないよう、長袖・長ズボンに加えて、手袋やマスクの着用を徹底してください。

安全のために準備しておくべき道具

- 防塵マスク

- 保護ゴーグル

- 作業着

防塵マスク

屋外で作業をする際も、糞やほこりが風で舞い上がることがあるため、鼻や口から吸い込まないよう、顔にフィットする立体型の防塵マスクを着用しましょう。

使い捨てタイプなら衛生管理もしやすく、処分も簡単です。

保護ゴーグル

軒下や屋根付近での作業では、舞い上がった糞や埃が目に入ることがあります。

密着性の高いゴーグルを使えば目の粘膜を保護でき、曇り止め加工がある製品なら視界も確保できます。

作業着

コウモリ対策では、汚れた場所や狭いスペースに体を入れる作業も発生するため、防汚性と耐久性のある作業着を用意し、使い捨てタイプを選ぶと後処理が楽です。

⑤忌避剤を使用する

コウモリを追い出す際には、ハッカやミント成分などを含む専用の忌避スプレーを使用するのがおすすめです。

スプレーは、換気口や軒下の隙間、糞が落ちている場所など、コウモリが潜みやすいポイントに直接アプローチできるため、効率的に退避を促せます。

作業時は、防塵マスクや手袋を着用し、風向きや周囲の環境に配慮しながら安全に処理を行いましょう。

イカリ消毒 スーパーコウモリジェット

スーパーコウモリジェットは、ハッカの香りを活用してコウモリの嗅覚を刺激し、不快感を与えるスプレー型の忌避剤です。

植物では対応しきれない高所や狭い隙間にも噴射できるため、補完的な役割として有効です。

植物を設置できない軒下や通気口などへの処理に適しており、物理的な接触を伴わずに安全に使用できます。

⑥糞尿掃除、消毒をする

コウモリを追い出したあとは、棲みついていた場所に残された糞や尿を放置せず、清掃・消毒を行ってください。

乾燥した糞は粉じんとなって舞い上がりやすく、吸い込むと健康被害を引き起こす可能性があるため、作業時には防塵マスクや手袋を着用しましょう。

消毒液を使う際は、直接スプレーせず、ペーパーや雑巾に含ませてから丁寧に拭き取るのが基本です。

拭き取り後のペーパー類は密閉して廃棄し、作業後は道具の洗浄や手指の消毒まで忘れずに行ってください。

消毒用エタノール

糞尿にはヒストプラズマなどの病原菌が潜んでいる可能性があるため、清掃後には消毒用エタノールなどを使って念入りに除菌しましょう。

スプレータイプは扱いやすく、拭き取り後もベタつきにくいため、屋外や狭い場所での作業にも適しています。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの糞や尿は危険?

「自宅の壁や庭にコウモリの糞や尿が落ちていて気になる」 「コウモリの糞や尿は健康被害があるのか?」とお悩みではありませんか? コウモリの糞や尿は健康に影響するため、早めの対策が必要です。 本記事は、コ ...

続きを見る

⑦再侵入を防ぐための対策を行う

広めの開口部には金網を張って物理的に侵入経路を防ぎ、小さな隙間はシーリング剤で塞いでおきましょう。

コウモリが残っていないかをよく確認してから作業を行うようにしてください。

植物による対策は香りによる忌避効果が中心であるため、物理的な封鎖と組み合わせることで、再侵入される可能性を減らすことが可能です。

こちらもCHECK

-

-

家庭でできるコウモリ駆除対策!おすすめグッズと場所別にできること

夜になると屋根裏やベランダからコウモリの羽音が聞こえたり、糞尿による悪臭に悩まされたりしていませんか。 「家庭でできるコウモリ対策があれば知りたい」「なるべくお金をかけずに対処したい」 そのように思っ ...

続きを見る

⑧ハーブ系の植物を置く

コウモリの再侵入を防ぐために、香りの強いハーブを設置するのが効果的です。

ハッカやミント、サザンウッドなど、コウモリが嫌がる香りを発する植物をベランダや玄関まわり、換気口の近くなどに置くことで、近寄りにくい環境を維持できます。

植物の香りは時間とともにやわらぐため、2〜3週間に一度の剪定や、必要に応じた植え替えで、香りを保つ工夫をしましょう。

LEDライトや超音波装置などを使いたくない、自然な対策を取り入れたい方に適しており、インテリアやガーデニング感覚で続けられる点も魅力です。

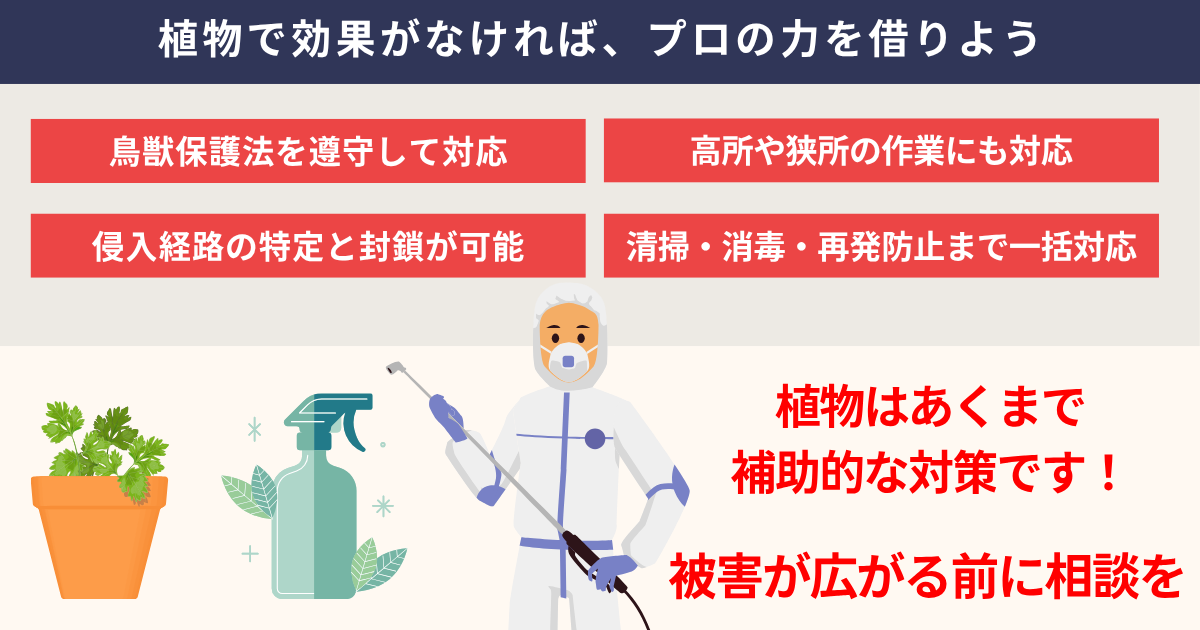

植物で効果がなければ、プロの力を借りよう

ハーブなどの植物には、コウモリを遠ざける一定の忌避効果がありますが、あくまで寄せつけにくくする補助的な対策であり、根本的な解決にはつながらない可能性が高いです。

すでにコウモリが棲みついてしまっている場合や、何度も再来してしまうような場合は、自力での対処が難しいケースも少なくありません。

そのまま放置しておくと、糞による健康被害や、天井裏の汚損など、住居全体の修繕が必要になる場合も。

被害が深刻化する前に、害獣お助け本舗にご相談してみてください。相談はすべて無料で受け付けています。

こちらもCHECK

-

-

コウモリの正しい駆除方法をプロが徹底解説!放置の危険性や業者の費用相場を紹介

「天井からパタパタ音がする」 「ベランダに黒い糞が落ちていて心配」 こうした違和感は、コウモリが棲みついてるサインかもしれません。 放置すると糞尿による悪臭や健康被害、家の破損につながる恐れがあります ...

続きを見る