「夜になると天井からカサカサ音がする」「食べ物の袋がかじられていた」

ネズミの気配を感じても「自分で駆除していいのか」「殺処分は法律的に問題ないのか」と迷う方も多いでしょう。

小さなお子さんがいる家庭では、衛生面が気になり、一刻も早く解決したいところです。

一方で、ネズミといってもすべてが害獣ではありません。

鳥獣保護管理法によって守られている種類のネズミも存在し、知らずに処分してしまうと法律に違反してしまう可能性があります。

この記事では、鳥獣保護管理法の基本から、駆除してよいネズミと保護対象のネズミの違いをわかりやすく解説します。

このような方におすすめ

- 家の中でネズミを見かけて不安を感じている方

- 自分でネズミを駆除しても問題ないのか知りたい方

- 駆除の際に法律に違反しないか心配な方

- 子どもや家族の衛生・安全面を守りたい方

- 費用を抑えつつ、ネズミ被害を解決したい方

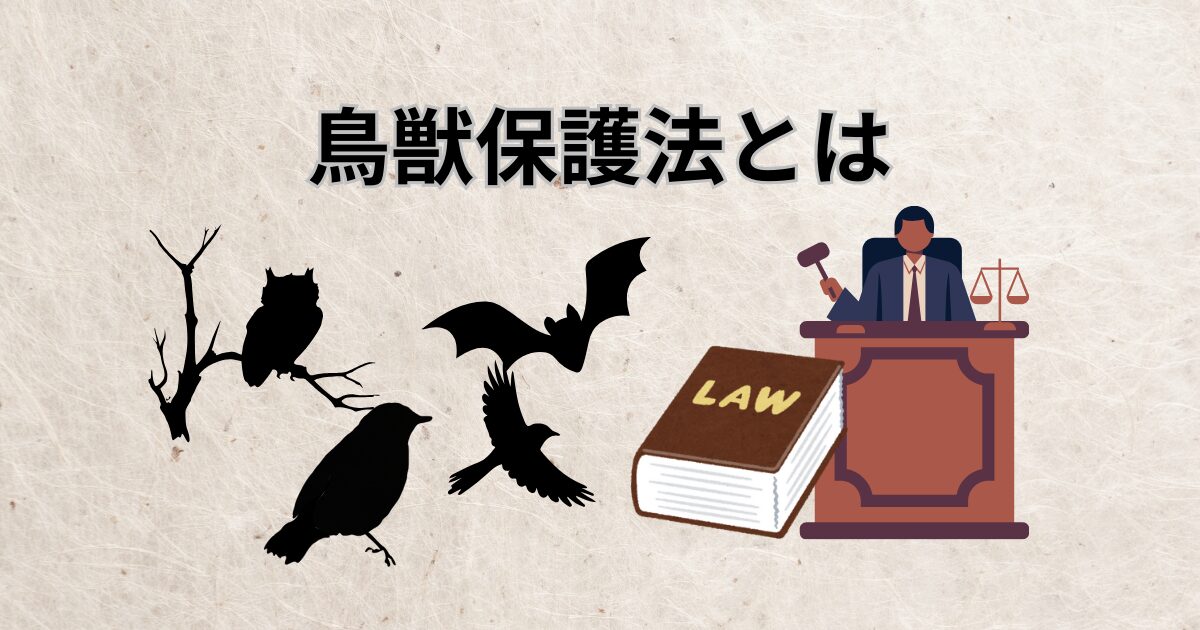

鳥獣保護管理法とは

鳥獣保護管理法は、野生の鳥や哺乳類を守り、自然環境と人の暮らしの調和を保つことを目的とした法律です。

生物の多様性を維持しながら、生活環境の保全や農林水産業の健全な発展にも寄与することを目指しています。

この法律では、国や地方自治体が協力して、鳥獣の保護・管理・狩猟制度などを適正に行うためのルールが定められています。

例を挙げると、鳥獣の捕獲や殺処分を行う際には、都道府県知事などの許可が必要とされています。

鳥獣保護管理法の対象となる動物

鳥獣保護管理法では、カラス・ハト・シカ・イノシシ・サル・タヌキ・コウモリなどの野生動物が対象です。

平成14年の法改正により、ネズミやモグラの仲間、海に生息するイルカやアザラシなども対象に含まれました。

一方で、同法第80条の規定により、次のような一部の動物は対象外とされています。

- 衛生上の問題を引き起こす恐れがある動物(例:家に棲みつくネズミ)

- 他の法律で管理されている動物(例:水産資源として扱われる海棲哺乳類など)

つまり、家の中に棲みつくネズミは環境衛生上の観点から鳥獣保護管理法の対象外となっています。

参考

鳥獣保護管理法におけるネズミの扱い

鳥獣保護管理法では、ネズミの生息場所や種類によって扱いが異なります。

家の中に棲みつくネズミは、衛生面への悪影響が大きいため保護対象外ですが、自然環境の中で生活するネズミは、保護の対象です。

ネズミの種類別・鳥獣保護管理法の対象一覧

鳥獣保護管理法では、ネズミの生息場所や種類によって、保護の対象となるかどうかが異なります。

自然環境に生息するネズミは保護対象が多く、捕獲や駆除を行う際には自治体の許可が必要になることがあります。

以下の表では、代表的なネズミの種類と鳥獣保護管理法での扱いをまとめました。

意図せず法律に抵触しないよう、ネズミの種類や生息環境を確認しておきましょう。

| 生息場所 | 科名 | 属名 | 種名 | 鳥獣保護管理法 |

| 家の中 | ネズミ | クマネズミ | ドブネズミ/クマネズミ | 保護対象外 |

| ハツカネズミ | ヨウシュハツカネズミ | 保護対象外 | ||

| 家の外 | ネズミ | アカネズミ | アカネズミ/ヒメネズミ | 保護対象 |

| カヤネズミ | カヤネズミ | 保護対象 | ||

| アマミトゲネズミ | アマミトゲネズミ | 保護対象 | ||

| キヌゲネズミ | ヤチネズミ/エゾヤチネズミ | 保護対象 | ||

| ニイガタヤチネズミ | ニイガタヤチネズミ | 保護対象 | ||

| ハタネズミ | ハタネズミ | 保護対象 | ||

| カゲネズミ | カゲネズミ/スミスネズミ | 保護対象 | ||

| マスクラット | マスクラット | 保護対象 |

ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミは駆除OK

上の表にもあるように、家の中に棲みつくネズミは鳥獣保護管理法の対象外で、代表的な種類はドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミの3種類です。

いずれもイエネズミ類に分類され、人の生活圏内で繁殖しやすく、被害を引き起こす恐れがあることから、保護の対象から除外されています。

こうしたネズミは自力で駆除を行う、専門業者に依頼して駆除しても法律上問題はありません。

参考

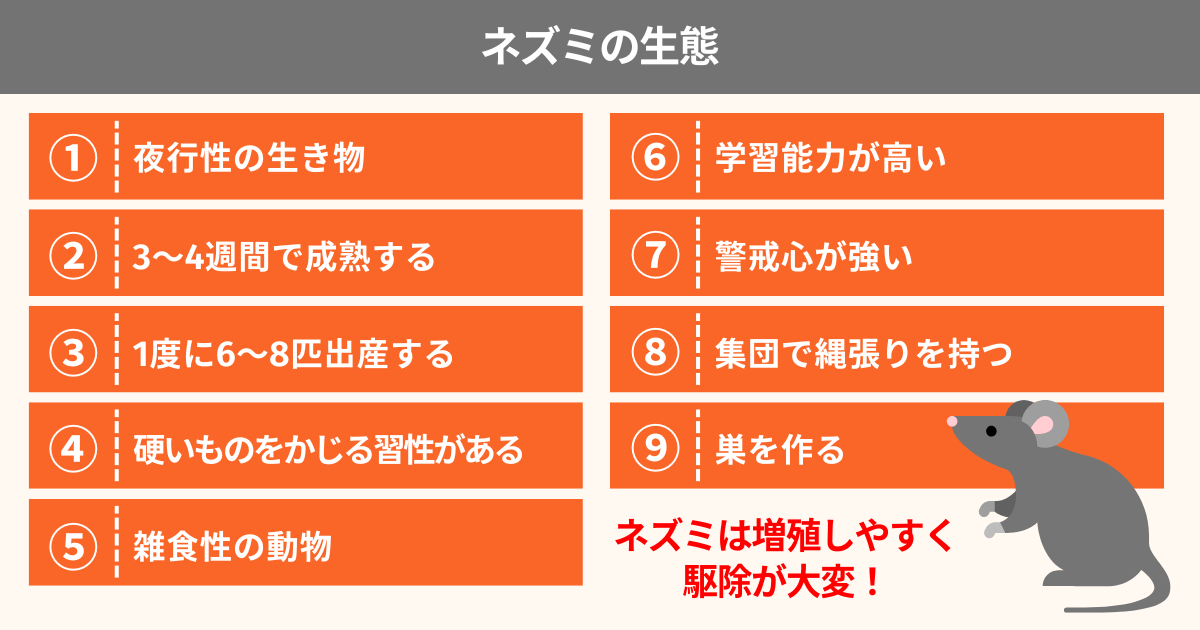

ネズミの生態

ネズミは人の生活環境に順応し、狭い場所でも巧みに生きる知能の高い動物です。

夜行性で繁殖力が強く、警戒心や学習能力にも優れているため、一度棲みつくと駆除が難しく、被害が長期化しやすい傾向があります。

以下では、ネズミの基本的な生態や行動の特徴を解説します。

ネズミの生態

- 夜行性の生き物

- 3~4週間で成熟する

- 1度に6~8匹出産する

- 硬いものをかじる習性がある

- 雑食性の動物

- 学習能力が高い

- 警戒心が強い

- 集団で縄張りを持つ

- 巣を作る

夜行性の生き物

ネズミは夜行性の動物で、人が寝静まる時間帯にエサを探して活動します。

日中は家具のすき間や床下、屋根裏など、人目につかない狭い場所に潜み、外敵や人の気配を避けて過ごします。

ただし、環境が静かで安全と判断したときや、エサが不足している場合には昼間でも動き回ることも。

特に飲食店や倉庫など、エサが豊富な場所では昼間に姿を見せることもあります。

3~4週間で成熟する

ネズミは成長が早く、生後わずか3〜4週間ほどで繁殖可能な成体になります。

成長スピードが速いため、1匹でも家に棲みつくと、短期間で数十匹規模にまで増えることがあります。

この繁殖力の高さが、ネズミ被害を深刻化させる要因で、特に屋内は外敵が少なく、エサや巣材を確保しやすいため、繁殖に最適な環境になりやすいです。

1度に6~8匹出産する

ネズミは1度の出産で6〜8匹の子どもを産むといわれています。

種類によっては1年に5〜10回の出産を繰り返すことがあり、放置すればわずか数ヶ月で数十匹以上に増えることも珍しくありません。

子育ては巣の中で行われ、親ネズミはエサを運び、子どもを守りながら育てます。

生まれた子ネズミも生後3~4週間ほどで繁殖できるようになるため、世代交代のサイクルが非常に短いのも特徴です。

参考

硬いものをかじる習性がある

ネズミは前歯が一生伸び続けるため、常に硬いものをかじって歯の長さを調整します。

この習性から、木材や電気コード、プラスチック容器、家具の脚など、家の中のあらゆるものが被害の対象になりやすいです。

特に、電気配線をかじられるとショートを起こし、火災につながる危険性があります。

壁や床をかじって通り道を広げることもあり、放置すれば侵入経路が増え、被害が拡大します。

参考

雑食性の動物

ネズミは雑食性で、穀物や果物などの植物性食品だけでなく、肉類や石けん、紙などあらゆるものを食べる習性があります。

ネズミは非常に食欲旺盛で、体重の約3割のエサを毎日食べてます。

胃が小さいため一度に多くは食べられず、少量を何度も摂取するのが特徴です。

一方で、代謝が早い分、食料が途切れると、寒い時期では1日、暖かい時期でも4〜5日ほどで餓死してしまいます。

参考

学習能力が高い

ネズミは非常に学習能力が高く、経験から危険を回避するだけでなく、複雑な記憶を長期間保持できます。

金沢大学の研究では、ネズミが3日前に餌を食べた場所を正確に記憶していたことが確認されており、若い個体だけでなく中高年に相当するネズミでも優れた記憶力を維持していたと報告されています。

このような高い知能と記憶力が、ネズミの駆除の難しさにつながっているのです。

参考

警戒心が強い

ネズミは警戒心が非常に強く、見慣れない物や音、匂いなどの変化に敏感に反応します。

新しい物を見つけても、すぐには近寄らず、安全かどうかを観察してから行動します。

研究結果において、野生のネズミは新しく見つけた物を避けることが確認されており、慎重さが駆除を難しくする要因のひとつといえるでしょう。

一度危険を感じた場所や罠には近づかなくなるため、同じ対策を繰り返しても効果が薄くなる可能性があります。

周囲の環境や人の行動を学習し、安全な時間帯に移動するなど、非常に賢く立ち回る生き物です。

集団で縄張りを持つ

ネズミは単独ではなく、群れで行動する動物で、自分たちの生活圏を縄張りとして認識し、エサ場や巣の場所を共有しながら暮らしています。

縄張りの中には決まった通り道があり、壁際や配管のすき間などを毎日同じルートで移動します。

同じ場所に足跡や糞尿の跡、黒ずみ(ラットサイン)が見られる場合は、すでに棲みつかれているサインです。

巣を作る

ネズミは、人の目につきにくく、暖かい場所を好んで巣を作ります。

巣は鳥のような形状ではなく、布切れや紙くず、ビニール、断熱材などを集めて一か所にまとめただけの簡易的な構造です。

これらを巣材として利用し、繁殖や子育ての拠点にします。

特にクマネズミは天井裏や壁の中、押入れ、家電の裏などの温かく静かな場所に巣を作りやすいです。

一方、ドブネズミは地中や床下などの低い場所を好み、公園や建物の緑地、歩道脇の植え込みなどに穴を掘って巣を作ります。

屋内では、調理場の床下や下水溝まわりなど、人目につかない湿った場所に巣を作ることが多いです。

ハツカネズミは体が非常に小さく、1cmほどのすき間からでも容易に侵入できます。

主に郊外や農村地帯の草地・畑・雑木林などに生息していますが、屋内に侵入した際は、物置や床下、壁の中、屋根裏など、暗くて静かな場所に巣を作ります。

参考

こちらもCHECK

-

-

ネズミの種類を画像付きで解説! 見極めて効果的に駆除しよう

「家に出たネズミの種類を知りたい」「ネズミを駆除したいけど、屋根裏にいるのは何ネズミかな?」と考えていませんか? ネズミの種類を間違えて、無駄な対策をしたくないですよね。 このページでは、ネズミの種類 ...

続きを見る

クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミの特徴

ネズミといっても、家の中に侵入するのはイエネズミと呼ばれる3種類です。

それぞれに体の特徴や好む環境、食べ物、巣を作る場所などが異なり、効果的な対処法も変わります。

ここでは代表的なクマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミの特徴を解説します。

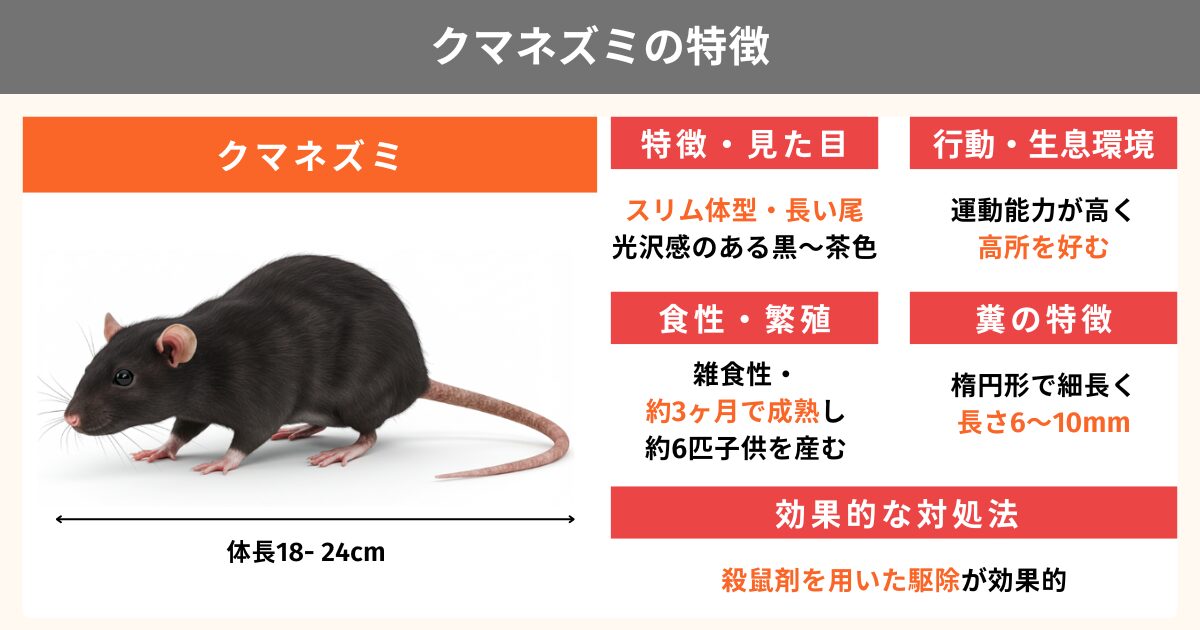

クマネズミの特徴

クマネズミは、都市部のビルや住宅の天井裏・壁の中に棲みつく代表的なイエネズミで、運動能力と警戒心が高く、発見や駆除が難しいです。

特徴・見た目

体長18〜24cmほどでスリムな体型と長い尾を持ち、体毛は光沢のある黒もしくは茶色で、腹側はやや白っぽい色合いです。

性格は警戒心が強く、臆病ながらも俊敏に動きます。

行動・生息環境

運動能力が高くパイプや電線を伝って高所を移動し、天井裏や壁の中、屋根裏などに巣を作り、繁殖します。

湿気を嫌うため、ドブネズミのように地面近くではなく、比較的乾いた高所を好みます。

食性・繁殖

雑食性で、穀物・果物・肉・残飯などを食べますが、植物性を好む傾向があります。

平均寿命は3年ほどで、繁殖力が高く、生後約3ヶ月で成熟し約6匹を年に5〜6回出産します。

糞の特徴

クマネズミの糞は楕円形で細長く、長さ6〜10mmほどです。糞は茶色や灰色をしており、穀物や果物を好む食性によりやや明るい色になることもあります。

配管や電線を伝って高い場所を移動するため、天井裏、換気扇の周辺で発見されることが多いです。

効果的な対処法

警戒心と学習能力が高く、粘着トラップを避ける傾向があります。

殺鼠剤を用いた駆除が効果的ですが、慎重で警戒心が強いため効果が出にくいこともあり、

専門業者による調査や駆除を依頼するのが確実です。

参考

こちらもCHECK

ドブネズミの特徴

ドブネズミは、都市部の下水道や建物の床下に棲みつくイエネズミです。

攻撃的な性格を持ち、健康や建物への被害をもたらします。

特徴・見た目

体長22〜26cmほどでずんぐりした体型と短い尾、小さな耳を持ち、体毛は茶褐色〜灰色で腹側はやや白っぽく見えます。

性格は攻撃的で、警戒心が強い反面、食欲旺盛です。

行動・生息環境

泳ぎや穴掘りが得意で、下水道や床下、側溝など湿った環境を好みます。

寒さに弱く、冬場は暖かい建物内に侵入し、床下や倉庫、厨房などに巣を作る傾向があります。

巣は布切れや紙くずを集めた簡易的な構造で、人目につかない場所を選びます。

食性・繁殖

雑食性で、穀物や肉、魚、残飯などを食べますが、特に肉類を好みます。

平均寿命は3年ほどで、繁殖力が高く、生後3ヶ月ほどで成熟し、6〜9匹を年に5〜6回出産します。

糞の特徴

ドブネズミの糞は太くて整った楕円形をしており、長さ10〜20mmほどあります。

糞はこげ茶や灰色で、他のネズミよりも大きいのが特徴です。

排水管などから侵入するため、キッチン・トイレ・浴室・排水口周辺などの水回りで発見されることが多いイエネズミです。

効果的な対処法

体が大きく力も強いため、粘着トラップから逃げ出すことがあり、殺鼠剤を用いた駆除が効果的です。

ドブネズミは高所を移動しないため、駆除だけでなく、侵入経路を特定し封鎖することが必要です。

参考

こちらもCHECK

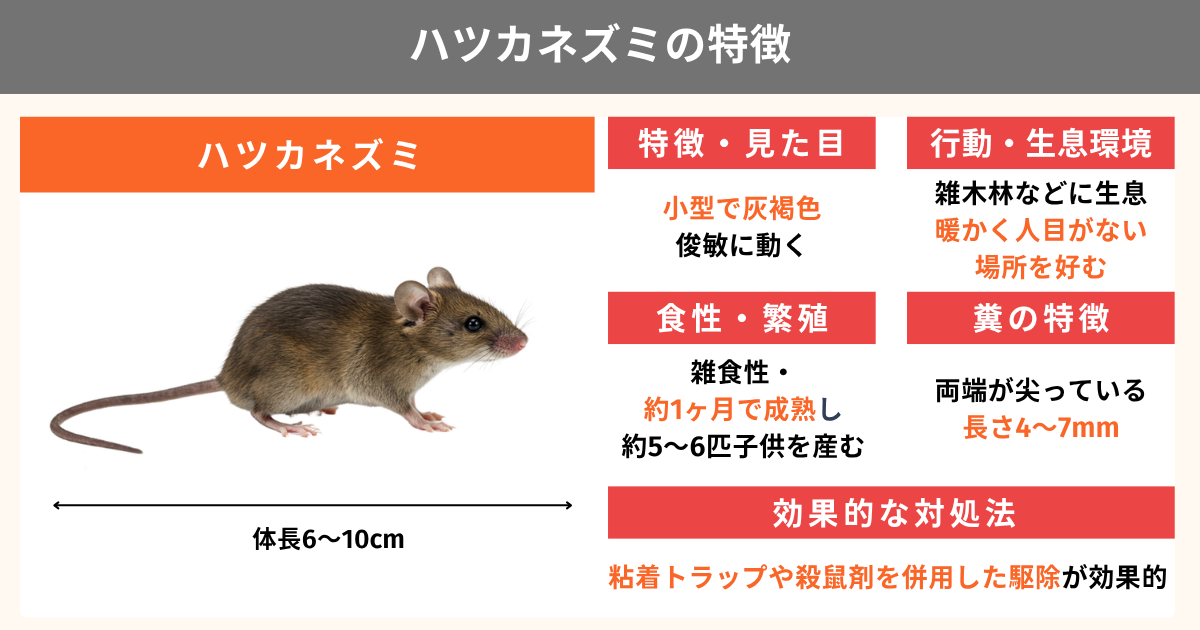

ハツカネズミの特徴

ハツカネズミは、都市部や郊外の住宅に侵入する小型のイエネズミで、繁殖力が高く、放置すると短期間で数が増える危険な害獣です。

特徴・見た目

体長6〜10cmほどと小型で、灰褐色の体毛を持ち、ドブネズミやクマネズミよりもひと回り小さいのが特徴です。

耳と目がやや大きく、俊敏な動きをします。

行動・生息環境

主に郊外の草地や畑、雑木林などに生息し、寒さを避けるため、秋冬になると建物内へ侵入します。

わずか1cmほどのすき間から侵入してくるため、床下・押入れ・壁のすき間・厨房のシャッター下など、暖かく人目につかない場所に巣を作ります。

食性・繁殖

ハツカネズミも雑食性で、穀物・野菜・残飯などを食べるため、食品や健康被害につながりやすいです。

繁殖力が非常に高く、生後1ヶ月程度で成熟し、5〜6匹を年に数回出産します。

平均寿命はクマネズミやドブネズミより短く約1〜1.5年です。

糞の特徴

ハツカネズミの糞は約4〜7mmと米粒ほどの大きさで、両端が尖っているのが特徴です。

茶色っぽい色をしており、細かく散らばって落ちていることが多く、主に物置や倉庫などで見つかりやすいです。

効果的な対処法

体が小さく学習能力も高くないため、粘着トラップや殺鼠剤を併用した駆除が効果的といわれています。

ただし繁殖スピードが速いため、群れを完全に駆除するのはかなり難しいイエネズミです。

参考

こちらもCHECK

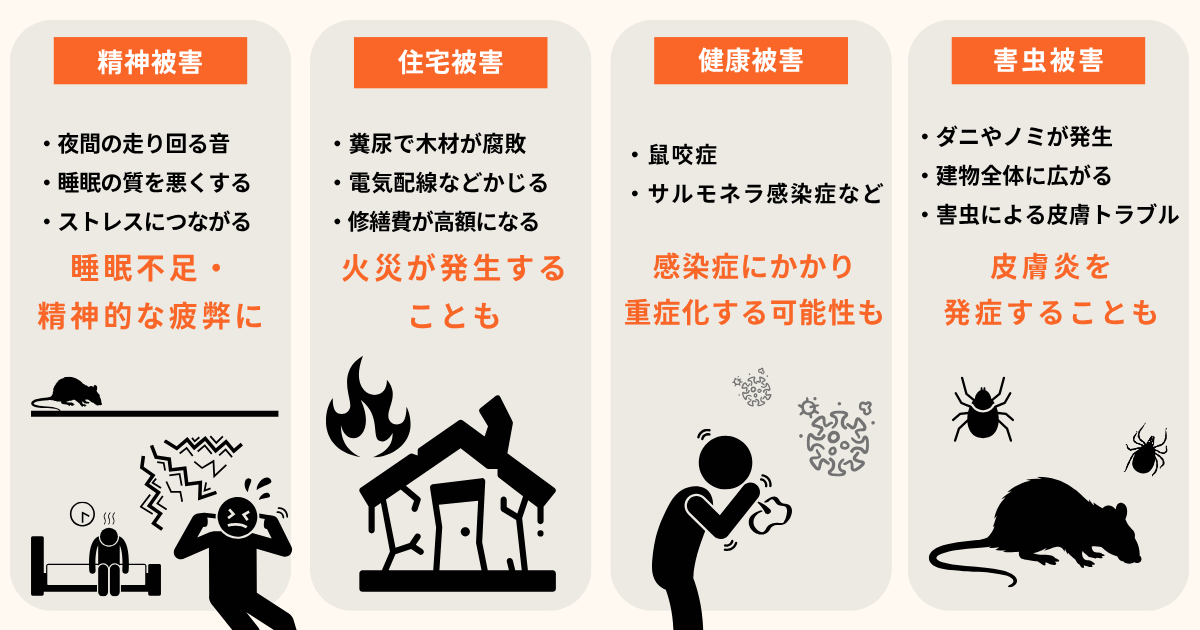

ネズミを放置すると起こる被害

ネズミが家や建物に棲みつくと、住環境に深刻な悪影響を及ぼします。

糞尿による悪臭や感染症の危険、柱や配線をかじることによる住宅被害、夜間の物音による精神的ストレスなど、被害は多岐にわたります。

精神被害

ネズミは夜行性のため、夜間に天井裏や壁の中を走り回る音が聞こえます。

カサカサ、ガリガリといった物音が続くと、睡眠不足や不安感から精神的に疲弊することも。

集合住宅では、隣室や上下階にも音が響きやすく、隣人トラブルに発展することがあります。

住宅被害

ネズミは前歯が一生伸び続ける動物のため、木材や断熱材、電気配線などをかじって削る習性があり、住宅の被害を引き起こします。

断線やショートによる火災事故の原因となることもあり、放置すると命に関わる事態に発展しかねません。

巣作りの際に断熱材を引きちぎり、糞尿で天井裏を汚すことで修繕費が高額になることもあり、金銭的な負担にもつながります。

健康被害

ネズミには、さまざまな感染症が人にうつる危険があります。

糞尿や体毛、咬傷などを介して病原菌が広がり、重篤な健康被害を引き起こすおそれがあります。

| 病原菌 | 感染症名 | 主な症状 | 参照元 |

サルモネラ菌 |

サルモネラ感染症 | 腹痛、下痢、発熱 | JUMA-Vet |

HEVウイルス |

E型肝炎 | 発熱・倦怠感・黄疸 | 厚生労働省検疫所 |

クリプトスポリジウム原虫 |

クリプトスポリジウム症 | 水様下痢・腹痛・脱水 | 国立健康危機管理研究機構 |

レプトスピラ菌 |

レプトスピラ症 | 発熱・頭痛・筋肉痛 | J-Stage |

ハンタウイルス |

腎症候性出血熱 | 発熱・出血・腎障害 | 日本獣医学会 |

鼠咬症スピリルム |

鼠咬症(そこうしょう) | 発熱・頭痛・関節痛 | 東京都保健医療局 |

広東住血線虫 |

広東住血線虫症 | 頭痛・発熱・神経障害 | 国立健康危機管理研究機構 |

害虫被害

ネズミの体には多くの寄生虫が付着しており、ダニやノミなどの害虫が人やペットに移ることがあります。

これらの害虫は吸血によるかゆみや皮膚炎を引き起こすほか、感染症を媒介することも。

放置すると害虫被害が建物全体に広がりやすいです。

| 害虫名 | 主な症状 | 参照元 |

イエダニ |

強いかゆみ、発疹、皮膚炎など | 日本防疫殺虫剤協会 |

ノミ |

激しいかゆみ、感染症媒介の可能性 | 日本防疫殺虫剤協会 |

マダニ |

発熱、倦怠感、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)など | 東京都保健医療局 |

トコジラミ |

強いかゆみ、睡眠障害、アレルギー反応など | 東京都保健医療局 |

ツツガムシ |

吸血による皮膚炎、発熱、発疹 | 山形県衛生研究所 |

こちらもCHECK

ネズミ駆除に最適な時期と時間帯

ネズミは通年活動しますが、気温や繁殖のタイミングによって行動が活発になる季節があります。

イエネズミの種類によっても活動時間帯にも違いがあるため、効果的な対策には時期と時間帯の両方を押さえることが重要です。

ネズミ駆除に最適な時期

ネズミの駆除は一年を通して行えますが、より効果を高めたいなら、繁殖期の前である夏が最適です。

以下では、季節ごとのネズミの行動傾向と駆除のポイントを解説します。

春(3〜5月)

春は繁殖が始まる季節で、巣作りやエサ探しが活発になり、被害が目立ち始める時期です。

この段階で駆除を行えば、被害が拡大する前の解決が可能です。

巣材や侵入経路を見つけやすいため、ネズミ駆除業者による点検や封鎖作業にも適しています。

夏(6〜8月)

夏は高温によりネズミの活動が一時的に落ち着くものの、秋の繁殖期に備えて個体数が増え始める直前の時期です。

このタイミングで駆除を行うことで、繁殖による急増を未然に防ぎ、被害を最小限に抑えられます。

特に8〜9月は駆除と侵入経路の点検を同時に行うのがおすすめです。

秋(9〜11月)

気温が下がる秋は、暖かい屋内を求めてネズミの侵入が急増します。

この時期は巣作りと繁殖が盛んなため、被害が拡大しやすくなります。

駆除の効果は出やすい反面、放置すると被害が一気に広がるため、夏までに対策を終えるのが理想です。

冬(12〜2月)

寒さに弱いネズミは、建物内の暖かい場所で活動します。

活動範囲が狭まり、巣の位置も特定しやすくなるため、集中的な駆除作業に向いている季節です。

春の繁殖期前に数を減らせるため、再び被害が出るのを防ぎやすくなります。

こちらもCHECK

-

-

ネズミが出る時期はいつ?春夏秋冬で変わる行動と繁殖時期を徹底解説

「冬はネズミを見なくなったのに、春になったらまた出てきた」 「夏は静かだったのに、秋になったら天井から音がするようになった」 季節によってネズミが出る時期が変わり、出没したり姿を見せなくなったりするこ ...

続きを見る

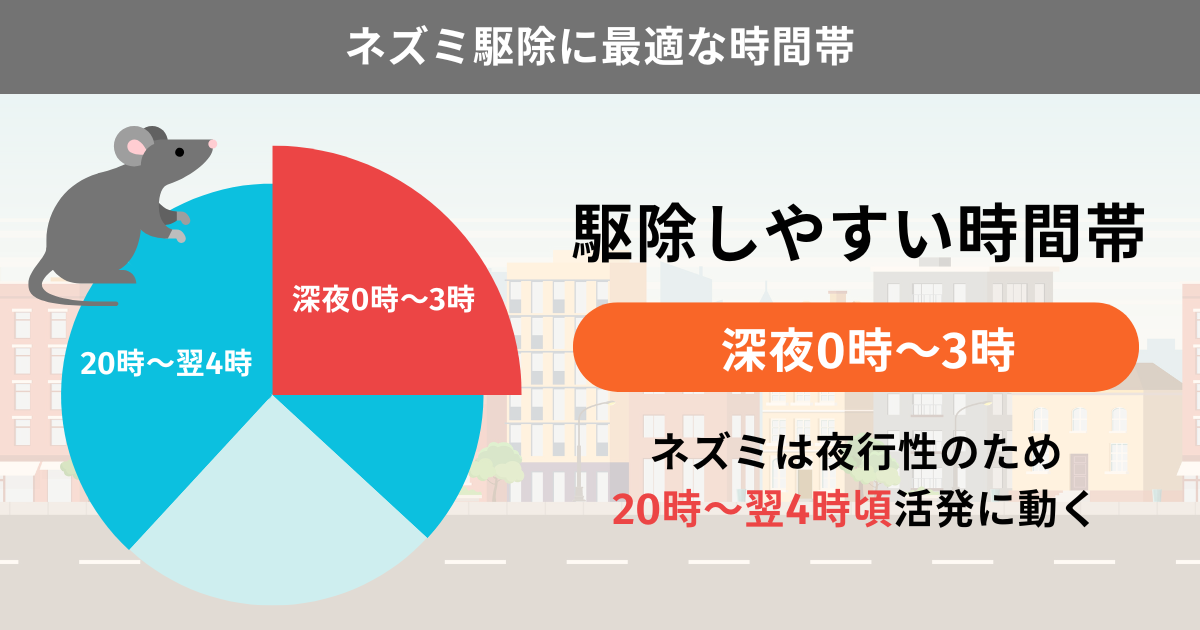

ネズミ駆除に最適な時間帯

ネズミの駆除は、活動が最も活発になる時間帯に行うことで効果を高めることが可能です。

ネズミは基本的に夜行性で、夜から早朝(20時〜翌4時頃)にかけて活発に動き回ります。

この時間帯に行動する習性を踏まえて、日中のうちにトラップや毒エサを仕掛けておきましょう。

特に、深夜0時〜3時頃は人が寝静まり、周囲が静かになるため、ネズミの警戒心が薄れやすく、捕獲の成功率も高まります。

逆に日中は巣の中で身を潜めている時間が長く、動きが少ないため、仕掛けを設置してもすぐには効果が現れにくいです。

もし昼間に姿を見かけた際は、すでに繁殖が進んで個体数が増えている可能性が高いため、自力での駆除は難しいかもしれません。

自宅でできるネズミ駆除

業者に依頼する前に、自分でできるネズミ対策を試してみるのも有効です。

ここでは、代表的な5つの方法とそれぞれの使い方を紹介します。

ただし、すでにネズミが自宅に棲みついている場合は、自力での駆除は難しいケースがほとんどです。

被害を広げないためにも、早めに専門業者へ依頼することをおすすめします。

忌避剤

忌避剤は、ネズミが嫌うニオイや刺激成分を利用して、近づかせない、追い出すためのアイテムです。

即効性があるため、ネズミをすぐに遠ざけたい場合に効果的です。

スプレータイプ、燻煙タイプ、固形タイプなどがあり、巣の場所や広さに応じて使い分けてください。

忌避剤の主な効果

- ネズミが嫌いなニオイで近づけない

- 巣に棲みついたネズミを追い出す

- 再侵入を防ぐ予防効果がある

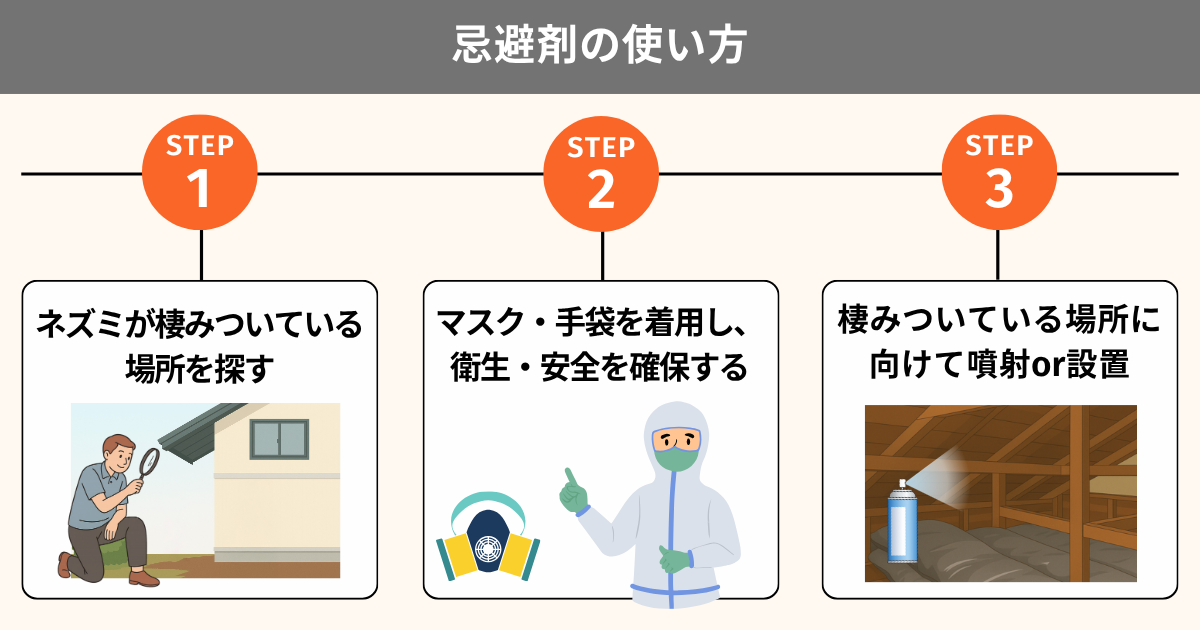

忌避剤の使い方

忌避剤は、ラットサインの痕跡や巣の疑いがある場所に直接設置または噴霧します。

特に天井裏・床下・通気口など、暗くて人の出入りが少ない場所に重点的に使用しましょう。

スプレータイプは侵入経路や通り道に定期的に散布するのが効果的です。

殺鼠剤

殺鼠剤は、ネズミが食べることで体内に吸収され、血液凝固障害や内出血を引き起こして衰弱死させる薬剤です。

比較的手軽に使えるため、ネットやホームセンターなどで販売されています。

小袋タイプやトレータイプなどがあり、設置場所や目的に応じて使い分けられる便利さが特徴です。

一方で、駆除後の死骸を回収する必要があるため、使用後の対応も理解したうえで使用しましょう。

殺鼠剤の主な効果

- ネズミを直接駆除できる

- 広範囲の被害にも対応しやすい

- 設置後も持続的な効果が期待できる

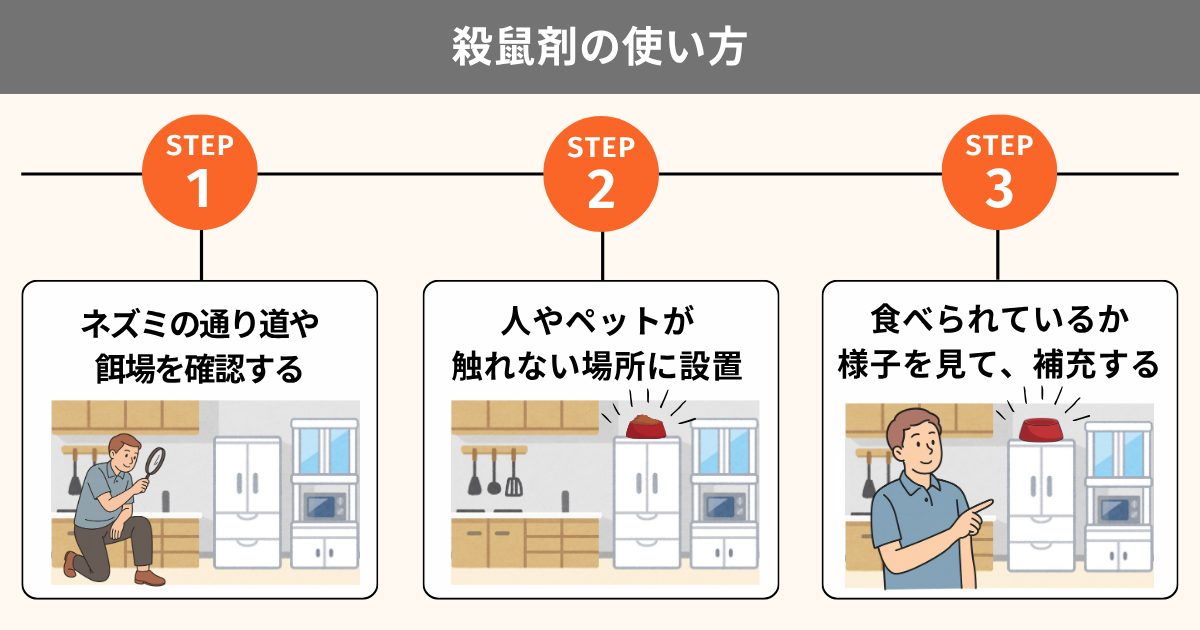

殺鼠剤の使い方

ネズミの通り道やエサ場の壁際・隅など、 人やペットが触れない場所にネズミが好む食べ物と一緒に設置してください。

食べた形跡があれば、補充をし、しばらく様子をみます。

死骸を処理する際は手袋を着用し、速やかに処理・消毒を行ってください。

捕獲シート

捕獲シートは、強力な粘着力でネズミを捕らえる駆除アイテムです。

薬剤を使わずに駆除できますが、誤って触れると粘着剤が付着するおそれがあるため、設置場所には注意が必要です。

置き方を工夫すれば、即効性の高い方法として効果を発揮します。

捕獲シートの主な効果

- ネズミの通り道に設置して捕獲する

- 薬剤を使わず安全に駆除できる

- 捕まえた場所から侵入経路を特定しやすい

捕獲シートの使い方

捕獲シートは、ネズミの通り道や、糞・足跡などのラットサインを手がかりに壁沿いに設置すると、ネズミに警戒されにくく、捕獲率が高まります。

壁際や部屋の隅には、複数枚を隙間なく並べるのがコツです。

ネズミがかかった場合は、できるだけ早めに処理し、再設置してください。

捕獲器

捕獲器は、ネズミを駆除せずに捕獲できる非殺傷式のトラップです。

室内向けのプラスチック製のコンパクトなタイプから、屋外や倉庫などに適した大型タイプまであり、設置場所に合わせて選べるのが特徴です。

捕獲器の主な効果

- ネズミを生け捕りにできる

- 薬剤を使わず安全に駆除できる

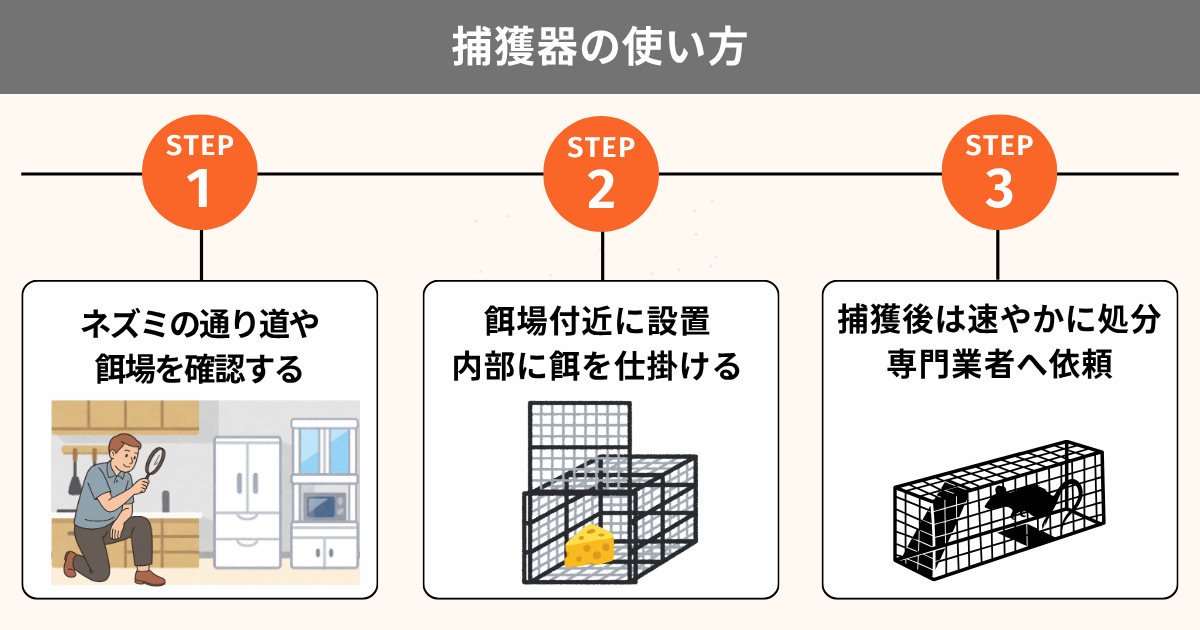

捕獲器の使い方

ネズミの通り道やエサ場の近くに捕獲器を設置し、内部にピーナッツやチーズなどのエサを入れて誘引すると、ニオイにつられて中に入ったネズミを捕獲できます。

捕獲後は放置せず、速やかに処理または専門業者に依頼してください。

使用後は洗浄・消毒をし、再利用時には臭いを残さないようにすることで、再び捕獲しやすくなります。

超音波

超音波は、人には聞こえない高周波音を発してネズミを遠ざける装置です。

薬剤を使わずに設置も簡単なため、手軽な予防対策や一時的な追い出しに向いています。

ただし、ネズミが音に慣れてしまうことがあり、長期的な効果や根本的な駆除には不向きです。

超音波の主な効果

- 音の刺激でネズミを近づけない

- 広範囲をカバーできる(設置場所によって調整可能)

- 薬剤を使わず安全に使用できる

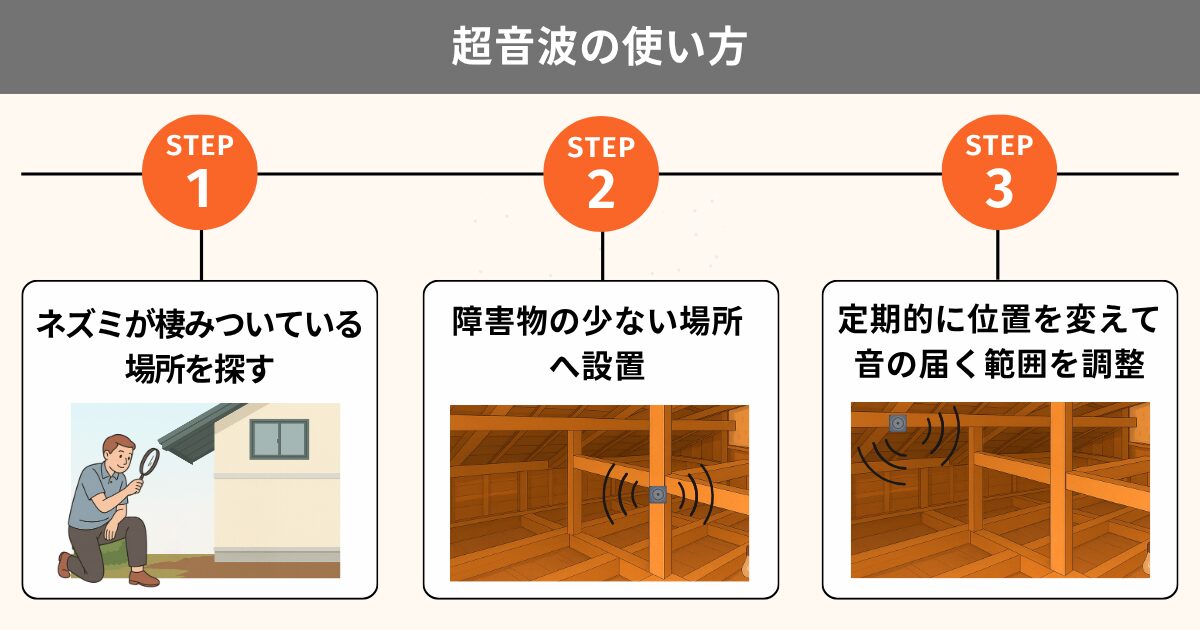

超音波の使い方

天井裏や床下、キッチン周辺など、ネズミが出没したと思われる場所に設置しましょう。

設置する際は、障害物の少ない開けた場所に置くことがポイントです。

家具や壁で音が遮られると効果が弱まるため、定期的に位置を変えて音の届く範囲を調整してください。

こちらもCHECK

自力でのネズミ駆除に限界を感じたらプロに相談

ネズミ駆除アイテムを使っても、巣が複数あったり天井裏や壁の中など自宅に棲みついている場合、自力での駆除は難しいかもしれません。

クマネズミやドブネズミ、ハツカネズミなどのイエネズミは鳥獣保護管理法の対象外のため駆除して問題ありませんが、糞尿やダニ・ノミなどを介して健康被害につながるおそれもあります。

数匹のネズミだからそこまで被害はでないだろう、と放置していると住宅の断熱材や電気配線がかじられたり、火災が起きることもあります。

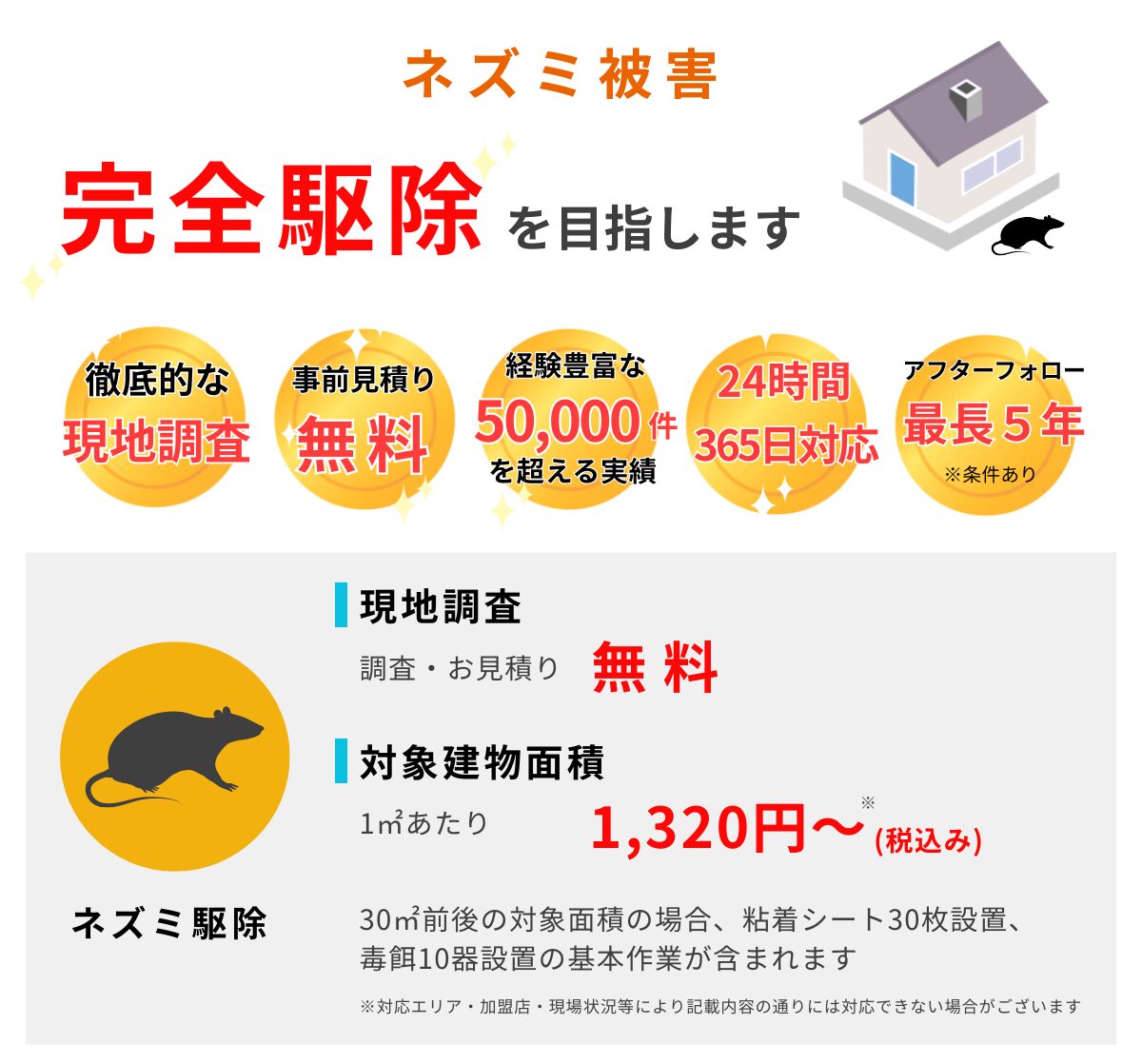

安全かつ徹底的にネズミを駆除するなら、無料で相談・お見積りに対応している害獣お助け本舗への相談が安心です。

プロの知識と経験、技術で、被害状況の調査から侵入経路の封鎖、再発防止まで一括で対応します。

まずはお気軽にご相談ください。

こちらもCHECK